Geächtet - Ayad Akhtar führt uns am Residenztheater München unsere Vorurteile, Romantisierungen und unseren Rassismus vor

Brisante Fragen im boulevardesken Gewand

von Petra Hallmayer

München, 4. Februar 2016. Er ist ein typischer Amerikaner, zielbewusst, geld- und erfolgsorientiert. Amir hat seine Träume wahr gemacht. Er hat einen Job in einer renommierten Anwaltskanzlei, eine schöne Frau und eine tolle Wohnung. Eigentlich heißt Amir Kapoor ja Amir Abdullah. Aber karrieretechnisch ist der Name ein Hindernis. Darum hat er ihn abgelegt. Die Chancen für einen islamischen Pakistani sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nach 9/11 nun mal begrenzt.

Während Amir sich vom Islam distanziert, schwärmt seine Frau Emily für die muslimische Kultur. Gemeinsam mit seinem Neffen, der am Ende zu einem fantatischen Muslim mutiert, drängt sie ihren Mann dazu, sich für einen Imam einzusetzen – mit fatalen Folgen.

Religion als Inspirationsquelle

Mit seinem Pulitzerpreis-gekrönten Debütstück gelang Ayad Akhtar ein intelligenter Broadwayhit, der im leichten Plauderton ein gesellschaftliches Minenfeld betritt und nun auch die deutschen Spielpläne erobert. Im Residenztheater, wo "Geächtet" unter Regie von Antoine Uitdehaag Premiere feierte, hat Momme Röhrbein einen strahlend weißen Wohnraum eingerichtet, in dessen hohen Fenstern die Skyline von Manhattan aufleuchtet. Hier treffen sich zwei Upper Class-Paare: Der Sohn pakistanischer Einwanderer Amir und die angloamerikanische Künstlerin Emily, der jüdische Galerist Isaac und seine afroamerikanische Frau Jory, die in derselben Kanzlei wie Amir arbeitet. Was als netter Abend geplant war, entgleist zu einer hitzigen Schlacht, nach der Amirs Leben in Trümmern liegt.

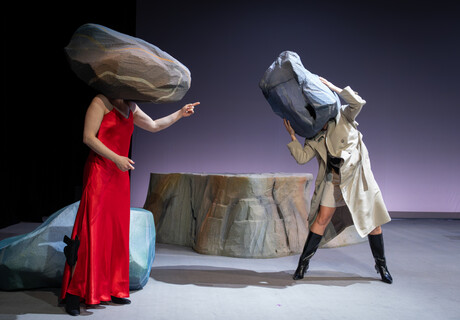

Prost, auf uns! - Götz Schulte (Isaac), Lara-Sophie Milagro (Jory), Nora Buzalka (Emily), Bijan Zamani (Amir) in "Geächtet" © Matthias Horn

Prost, auf uns! - Götz Schulte (Isaac), Lara-Sophie Milagro (Jory), Nora Buzalka (Emily), Bijan Zamani (Amir) in "Geächtet" © Matthias Horn

"Geächtet" folgt dem Strickmuster einer klassischen Konversationskomödie, die eine böse Wendung nimmt, und Uitdehaags sehr konventionelle Inszenierung lässt die Szenen zunächst amüsant, aber wenig aufregend vorübergleiten. Erst als die Auseinandersetzungen zu eskalieren beginnen, gewinnt die Aufführung an Spannung.

Emily versucht den Islam als künstlerische Inspirationsquelle zu nutzen, worin Isaac ein lukratives Vermarktungslabel für ihre Bilder erkennt. Als Amir den Islam und den Koran (eine "lange Hate-Mail an die Menschheit") erbittert kritisiert, widersprechen die beiden entschieden. Die Unverbindlichkeit, mit der sie als moderne Bildungsbürger dabei mit der Religion flirten, bringt Amir in Rage. Wie das Quartett flugs zwischen immer verbisseneren Wortgefechten, Phrasen und aalglatten Höflichkeiten changiert – eine der witzigsten und besten Passagen der Inszenierung.

Zunehmend gerät die intellektuelle Souveränität der weltoffenen und toleranten Menschen, die da bei Wein und Fenchel-Anchovis-Salat beisammensitzen, ins Wanken, verfallen sie in den Antagonismus von "wir" und "ihr". Betrunken gesteht Amir, dass er zu seinem eigenen Entsetzen angesichts der Anschläge vom 11. September etwas wie Stolz empfunden habe. Isaac beschimpft ihn als "Drecksdschihadist", und dieser spuckt ihm ins Gesicht.

Ungenierte Klischees

Bijan Zamani als Amir zeigt überzeugend einen Mann, der sich in einer islamophob gewordenen Gesellschaft mit einem Schutzpanzer aus lässiger Coolness gewappnet hat, seine Verletzlichkeit vor sich selbst und anderen verbirgt. Götz Schulte gibt einen schön schnöseligen Isaac. Neben den männlichen Kontrahenten können die Frauen – Nora Buzalka als Emily und Lara-Sophie Milagro als Jory – kaum auftrumpfen. Um schauspielerisch richtig zu glänzen, dafür sind die Figuren allerdings auch zu typenhaft gezeichnet.

Der Autor mit pakistanischen Wurzeln führt ungeniert Klischees vor. Es sind Klischees, die durch unser aller Köpfe spuken, wenngleich einige spezifisch amerikanisch sind. Doch wer glaubt, er sei als Europäer völlig frei von diesen, betrügt sich selbst. Viele Kritiker haben Akhtar mit Yasmina Reza verglichen. Ähnlich wie diese versteht er es, im boulevardesken Gewand ernste Themen aufzugreifen. "Geächtet" rührt an brisante Fragen, ist ein Stück über im liberalen Bürgertum schwelende Vorurteile, xenophile Romantisierungen und Rassismus, die Fragilität des sozialen Friedens und das, was der Schriftsteller und Psychoanalytiker Sudhir Kakar "Gruppen-Identität" nennt, deren Macht unsere von einem phantasmatischen Individualismus beherrschte Kultur gerne ignoriert.

Die verstörendste Szene des Textes jedoch wird im Residenztheater ihrer Brutalität beraubt. Als Amir erfährt, dass Emily ihn mit Isaac betrogen hat und nicht er, sondern Jory befördert wird, bricht die lange gezähmte Wut in ihm auf. Er tut, was er nie für möglich gehalten hätte: Er verprügelt seine Frau. Uitdehaag dämpft den Gewaltausbruch ab, verwandelt ihn in eine kräftige Ohrfeige. So verharmlost er schließlich das Stück, statt sein Verstörungspotential wirklich auszuspielen.

Geächtet

von Ayar Akhtar

Regie: Antoine Uitdehaag, Bühne: Momme Röhrbein, Kostüme: Heide Kastler, Musik: Het Paleis van Boem, Licht: Fabian Meenen, Dramaturgie: Constantin John und Sebastian Huber.

Mit: Nora Buzalka, Bijan Zamani, Jeff Wilbusch, Götz Schulte, Lara-Sophie Milagro.

Dauer: 1 Stunde und 40 Minuten, keine Pause

www.residenztheater.de

"Akhtars Dialoge sind an Albee und Yasmina Reza geschult: bissig, schnell, pointiert, boulevardesk". schreibt Hubert Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (6.2.2016). Ein Abendessen zu viert "steht im Zentrum des komplexen, so schwierige Themen wie Assimilation, Rassismus, Paranoia, Selbsthass, Begehren und Entfremdung klug verhandelnden Stücks". Bei dem verwandle sich der erfolgreiche Anwalt Amir "in einen 'verkappten Drecksdschihadisten', der Isaac ins Gesicht spuckt und ihm genüsslich gesteht, dass er manchmal nichts dagegen habe, wenn der iranische Präsident alle Israelis ins Meer treiben will". "Es sind nicht ihre Konflikte, die hier eskalieren, und sie sind es doch. Dass die beiden Paare dies zu spät erkennen, ist die Schuld, die alle Beteiligten auf sich laden." Antoine Uitdehaag habe Akhtars Eskalationsdrama in München stimmig, aber recht konventionell auf die schlicht und funktional eingerichtete Bühne gebracht. Fazit: "Mit 'Terror' und 'Geächtet' stehen zwei Stücke auf unseren Bühnen, die danach fragen, was unsere Gesellschaften bedroht, wie weit sie in ihrem Schutzbedürfnis gehen dürfen und welche Faktoren den Minimalkonsens, ohne den sie keinen Bestand haben, aushöhlen könnten. Es lohnt sich, sie zu sehen."

Eine recht konventionelle Inszenierung und Spielweise, die zwar die Wortgefechte sauber auf den Punkt bringt, aber insgesamt etwas wenig Fahrt aufnimmt, so Cornelia Fiedler in der Süddeutschen Zeitung, München Kultur (6.2.2016). "Am stärksten ist Götz Schultes Isaac mit seiner volltönenden, betont autochtonen Selbstherrlichkeit." Die große Qualität dieses Stücks liegt darin, dass sich Autor Akhtar zwischen den Lachern bewusst unbequem mit Fragen "muslimischer" Identität auseinander setze. Am Ende werde das Publikum aber allein gelassen mit der Pointe, dass Amir vor den Scherben seiner Existenz sitzt.

In der Abendzeitung München (6.2.2016) schreibt Matthias Hejny: "Ein gemeinsames Abendessen nimmt sein schlimmstmögliches Ende. Eine fast lückenlose Aufarbeitung rassistischer Klischees, Vorurteilen über die am Tisch vertretenen Religionen und die bei dieser Gelegenheit enthüllten Demütigungen im Job und in den Ehen kulminieren in einem archaischen Ausbruch." Dem Autor schwebe bei dieser Szene, so seine Regieanweisung, "unkontrollierte Gewalt" vor, bei der sich ein "lebenslang im Stillen angewachsener Groll entlädt. Aber Regisseur Uitdehaag bleibe auch in dieser Situation so zurückhaltend wie den ganzen Abend über.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Das Stück ist grandios, weil es dumpfe linksgrüne Lebenslügen kalt destruiert, darunter die one-World Ideologie und der Vulgärkonstruktivimus und Kulturekliktizismus. Und man sieht, dass diese auch in New York verbreitete Ostküstenideologie weißer wohlstandsbürger den Autor nervt.

Gute Schauspieler. Sie können es ja, wenn man sie lässt und nicht immer nur dumpfes gender-Refugee-Welcome-Blabla Theater macht.

Und warum muss ich mir dagegen hier, in einem Stück namens "Geächtet", anschauen, wie eine/r seine Frau schlägt, um zu kapieren? Absurd! Wie verdreht ist das denn? Voll heteronormativ. Vielleicht lieber eine arrogante Lesbe oder liebe homosexuelle Männer, wie bei Castorf? Huch? Denken hat sich überschlagen.