Impulse 2009 - Halbzeit beim Festival der bemerkenswertesten Arbeiten des freien Theaters

Halten, drehen und Sprache verwandeln

von Sarah Heppekausen

Nordrhein-Westfalen, 1. Dezember 2009. Diese Publikumsdiskussion ist keine gewöhnliche. Natürlich nicht. Boris Nikitin hat sich schließlich vorgenommen, das übliche Format des Theaters aufzubrechen, dessen Homogenität, wie er den Zuschauern erklärt. Zunächst aber hat alles den Anschein von Normalität: Regisseur, Schauspieler und der Dramaturg des Prinz-Regent-Theaters Bochum haben sich Stühle auf die Bühne gestellt und beantworten im Anschluss an die Vorstellung fleißig Fragen. Geraten verständlicherweise ins Stocken, als jemand wissen will, wie das denn jetzt zu interpretieren sei. Nur manchmal lässt sich auf dem Gesicht des Schauspielers Malte Scholz ein unterdrücktes Grinsen erahnen.

Leben imitieren heißt auch, Rollen zu imitieren

Malte Scholz ist Rolle. Oder seine Rolle ist Malte Scholz. Beim Publikumsgespräch genauso wie auf der Bühne. Dort erzählt er von sich als Privatperson und über das Projekt, nur ist nie ganz klar, was wahr ist. Denn Malte Scholz spielt, als Person und mit seiner Person, als Sprechender und mit der Sprache, als Theaterschauspieler und mit dem Theater. "Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch glauben soll", flüstert eine Zuschauerin am Ende, nachdem die Sätze des Publikumsgesprächs zu einem weiteren Performance-Akt gesampelt wurden. Boris Nikitin hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn er das gehört hätte.

Der Absolvent der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen (Jahrgang 1979) ist gleich mit zwei Produktionen zum 15. Impulse-Festival eingeladen. In Fachkreisen gilt er als neue Hoffnung des Studiengangs, aus dem schon Künstler wie Rimini Protokoll und René Pollesch emporgestiegen sind. Seine Arbeiten "Woyzeck" und "F wie Fälschung" zählt die Jury zu den insgesamt elf besten Off-Theater-Produktionen der vergangenen zwei Jahre, die noch bis zum 6. Dezember in Bochum, Düsseldorf, Köln und Mülheim gezeigt werden.

Umgang mit Bildern unterschiedlicher Art

Nikitins Umgang mit dem Büchner-Klassiker ist in der Tat ungewohnt und sehenswert. "Was spricht da?" lautet die Frage, die sich Louis (Woyzeck) in Büchners erstem Entwurf stellt und die der Regisseur zum Anlass nimmt, einen Abend über Zurechnungsfähigkeit, Fremdbestimmtheit und das Verhältnis von Körper, Geist und Stimme zu entwerfen. Diskursjockey Malte Scholz wirft in dieser One-Man-Show mit performativen Sprechakten um sich, bis Worte und Trockeneis den Geist des Zuschauers vernebeln. Präsentiert wird weniger das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Stück als vielmehr der Vorgang selbst. Dass da nicht jeder Gedanke zur Klarheit ausformuliert ist, liegt wohl in der Natur der Sache.

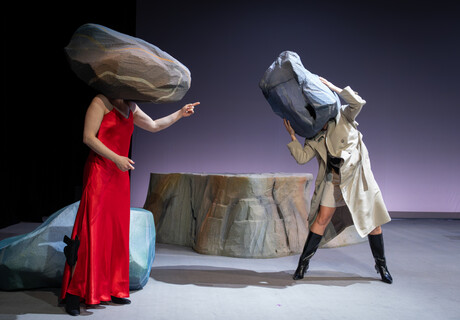

Fast ein Gegenstück ist "Mascots" der Schweizer Performancegruppe "Schauplatz International": Die Inszenierung bietet klare Bilder, die auftretenden Maskottchen eindeutige Gesten. Winken, abklatschen, zur Laola-Welle anheizen – mehr können Mäxx (Handball-EM 2006) und Smoony (Ski-WM 2003) nicht. Da helfen keine tiefergehenden Fragen ("Wo stehst du spirituell?"), vorgetäuschte Bewusstlosigkeit oder Porno-Spielchen. Warum die Maskottchen aber plötzlich mehr können als Winke-Winke, bleibt leider ein Geheimnis der Pause. Die Inszenierung ist nett anzuschauen und auch lustig, erreicht aber bei weitem nicht die Bilderkraft und untergründige Komik des französischen Theatermachers Philippe Quesne. La Mélancolie des Dragons ist allerdings bloß als Special Guest eingeladen.

Ausgangspunkt Reflektion über sich selbst

In den Wettbewerbs-Inszenierungen wird auf der Bühne gerne über das Theatermachen reflektiert. Drei Regisseure mit übergroßen Pappköpfen erzählen zu Beginn von "Mascots" über ihre Ideen zu diesem Stück. Nicht ohne Ironie wünscht einer von ihnen einen "weitgehenden, tiefreichenden Abend". Malte Scholz erklärt in "Woyzeck" Nikitins Ansatz, in "F wie Fälschung" wiederholt er das gleich nochmal, um die Entwicklung vom ersten zum zweiten Projekt aufzuzeigen.

Theater, das sich selbst zum Thema macht, ist in der Off-Szene ein beliebtes, durchaus erfolgreiches Format. Tomas Schweigens Zürcher Gruppe Far A Day Cage treibt es in "Pate I-III" auf die Spitze, wenn Darsteller, Regisseur, Lichtdesigner und Assistentin nicht nur hilfreiche Interpretationen zu Francis Ford Coppolas Kulttrilogie liefern, sondern die Szenen nachstellen und dabei ihre Theatermittel offenlegen, wenn sie zwischen ihren Doppelrollen und vermeintlicher Privatunterhaltung switchen.

Sogar das Publikum wird aktiver Teil der Show und der italienischen Mafia-Familie, wenn es im zweiten Akt des dreieinhalbstündigen Abends am riesigen gedeckten Tisch Platz nimmt, Wein trinkt, Spaghetti isst (bei Pannen gibt es Pizza) und mitreden darf. Beim multimedialen Theaterfamilienfest plätschert der herzlich-unterhaltsame Ansatz allerdings ins Bedeutungslose. Anders als bei Boris Nikitin entwickelt sich keine der Realitätsschichten zur belangvollen Metaebene, sondern allenfalls zum Making-of.

400 Jahre derselbe Text

Einblicke ins gesellschaftliche Phänomen Theater und ins Schauspieler-Sein liefern auch Cornelia Dörr und Franck Edmond Yao. Shakespeares Othello – für die einen eine wichtige Rolle in einem sehr guten Stück, dem anderen unbekannt. Der ivorische Tänzer und Choreograf Yao hakt nach: Seit 400 Jahren wird derselbe Text gesprochen, nur die Schauspieler wechseln? "Roboter-Kassetten-System" nennt er das. Ein gutes Wort, da kann der deutsche Theatergänger sich gründlich Gedanken machen oder einfach schmunzeln.

Yao spricht französisch, Dörr übersetzt live – Gintersdorfer/Klaßen arbeiten stets nach diesem Prinzip. Nicht nur die Worte, auch die Bewegungen der Darsteller doppeln sich. Sie werden nachgeahmt, ohne dass sie auf den Körper des anderen übergreifen, dass sie einverleibt würden. Differenzialität als Authentizität ist das wirkungsvolle Ergebnis. Interkulturelle Unterschiede gibt es nicht nur beim Verständnis von klassischen Theaterrollen, sondern auch beim Tanzen und in Beziehungsangelegenheiten. Eifersucht – in diesem Punkt kann Yao Othello gut verstehen, da kann er andocken. Und so wird der Shakespeare-Klassiker bei Gintersdorfer/Klaßen wie Woyzeck für Boris Nikitin zur ganz persönlichen Angelegenheit.

Transport von Formaten

Der Transport solcher Formate funktioniert nicht immer, bei "Othello c'est qui" schon, nicht zuletzt dank der zwei herausragenden Schauspieler. Wie erhofft, präsentieren sich die Impulse-Produktionen originell und experimentierfreudig. Manchmal angestrengt spektakulär wie "Mausoleum Buffo" von andcompany&Co., manchmal angenehm unaufgeregt. Doris Uhlichs Tanzprojekt "Spitze" ist solch ein Kleinod, das in seiner fast provozierenden Stille auch vom Zuschauer partizipierende Ruhe einfordert.

Die ehemalige Primaballerina der Wiener Staatsoper, Susanne Kirnbauer, als klassische Tänzerin eher den Einheits-Blick zur stilistischen Körpersprache gewöhnt, arbeitet hier vor allem mit ihrem Gesicht. Herausforderung, Angst, Stolz, auch Langeweile sind darin zu lesen. Ihr Körper ist längst aus dem Spitzentanz-Alter herausgewachsen. Aber wenn sie sich selbst die Ballett-Positionen im Domina-Ton kommandiert, ist die bekannte disziplinierte Strenge wieder da. Auch Doris Uhlich, die als Choreografin selbst die Bühne betritt, erfüllt nicht die gewünschten Körpermaße einer Ballerina, sie überschreitet sie. Aber ihr sonst so erschlaffter Körper – auf dem Stuhl sitzt sie mit hängenden Schultern und krummem Rücken – bringt die Kraft auf, auf Spitze zu stehen. Paradoxerweise ein unglaublich zarter Moment der Inszenierung.

Körpersprachen umverwandeln

Als ungleicher Partner geht ihr Solotänzer Harald Baluch beim Pas de deux aus "Dornröschen" und "Schwanensee" zur Hand. Er erfüllt seinen Zweck, schließlich ist seine Rolle im klassischen Tanz die Hilfestellung. Halten, Greifen, Heben, Drehen – das kann er sogar ohne Partnerin in absoluter Genauigkeit. Körperlichkeit findet so eine eigenartige Sprache, in zäher Intensität stellt das Stück die formale Kälte des klassischen Balletts heraus, weil es – ohne zu psychologisieren – vermenschlicht wird.

Persönlich, unaufwendig und unspektakulär – das sind die Produktionen des Festivals, die am stärksten beeindrucken. Die vielleicht nicht immer ganz zu Ende gedacht wurden und trotzdem Wirkung entfalten. Die als selbstreflexive Studien über das Theater und damit auch über die Gesellschaft erzählen.

Woyzeck

Ein Projekt von Boris Nikitin

Konzept, Bühne, Regie: Boris Nikitin.

Mit: Malte Scholz.

F wie Fälschung

nach Orson Welles

Ein Projekt von Boris Nikitin

Konzept, Bühne, Regie: Boris Nikitin, Texte: Malte Scholz, Dramaturgie: Kris Merken.

Mit: Malte Scholz.

Mascots

Ein Projekt von Schauplatz International

Leitung: Anna Lisa Ellend, Albert Liebl, Lars Studer, Dramaturgie: Martin Bieri.

Mit: Schauplatz International, Mäxx, Smoony, Pieps und Nikki. www.schauplatzinternational.net

Pate I-III Ein Projekt

von Far A Day Cage

Regie: Tomas Schweigen, Raum: Stephan Weber, Kostüm: Gwendolyn Bahr, Licht: Demian Wohler, Musikalische Leitung: Martin Gantenbein, Dramaturgie: Anja Dirks.

Mit: Philippe Graff, Silvester von Hößlin, Jesse Inman, Grazia Pergoletti. www.faradaycage.ch

Othello c'est qui

Ein Projekt von Gintersdorfer/Klaßen

Regie: Monika Gintersdorfer, Ausstattung: Knut Klaßen.

Mit: Cornelia Dörr, Franck Edmond Yao.

Spitze

Choreografie: Doris Uhlich, Dramaturgie: Andrea Salzmann.

Mit: Harald Baluch, Susanne Kirnbauer-Bundy, Doris Uhlich.

www.festivalimpulse.de

Mehr lesen zum Impulse-Festival? Weitere Festivalsplitter präsentiert Sarah Heppekausen als Gast im Redaktionsblog. Zur Eröffnung schrieben Impulse-Leiter Tom Stromberg und Matthias von Hartz auf nachtkritik.de ein Manifest, in dem sie u.a. für neue Fördermodelle plädierten. Auf das u.a. Samuel Schwarz von 400asa mit einem Kommentar geantwortet hat.

Presseschau

Wie wenig es für "herausragendes Theater" brauche, hätten Gintersdorfer/Klaßen mit "Othello, c’est qui?" "eindrucksvoll vorgeführt", schreibt Monika Idems zur Impulse-Eröffnung auf dem Portal Der Westen (27.11.2009). Der afrikanische Schauspieler Franck Edmond Yao spiele mit Kollegin Cornelia Dörr "und mit Klischees – bis er plötzlich Othello ist". "Ganz geschmeidig werden da in 60 Minuten Klischees über Afrika, Europa und Theatertraditon de- und rekonstruiert. Das ist mal witzig, mal elegant, mal verstörend, aber immer intelligent". In "La Mélancolie des Dragons" zeige Philippe Quesne, dass jeder ein Künstler sei. Die Rocker in seiner "wundersam-witzigen Performance-Collage" fänden "Poesie in den banalsten Dingen" und machten die Zuschauer staunen, mit ihren "Bildern, die aus Seifenblasen-Maschine, aufgeknüpften Perücken, Plastik, Nebel, Licht und Wind entstehen". Die "75 verrückten Minuten spotten jeder Beschreibung".

In einem Überblickstext im Berliner Tagesspiegel (30.11.2009) fragt sich Patrick Wildermann, "ob es nicht auch abseits von Sophiensälen, Kampnagel und HAU, deren assoziierte Künstler den Wettbewerb prägen, interessante Arbeiten gibt. Spiegelt die Berlin-Dominanz des Programms die Szene wirklich wieder?" Weiterhin fragt sich der Kritiker, ob Festivalleiter Tom Stromberg sich einen Gefallen erweise, "im Rahmenprogramm die Puppentruppe Das Helmi zu zeigen, die er selbst produziert", allerdings sei deren Aufklärungsstück 'Let's talk about Sex' "tatsächlich ein gänzlich unverkrampftes Vergnügen". Insgesamt hätten die Impulse-Macher "gut daran getan, neben Newcomern wie Boris Nikitin (...) auf etablierte Namen zu setzen". Gob Squads "Saving the world" hänge allerdings "sehr vom Auskunftswillen der Flanierenden" ab. Hans-Werner Kroesingers "Ruanda Revisited" wiederum sei "ein zuweilen überdidaktischer Abend". Die "stets gründlich recherchierenden Performer" von Schauplatz International kämen in "Mascots" "zu dem Schluss, dass auch die Künstler letztlich nur Maskottchen des Kulturbetriebes sind, die am Spielfeldrand stehen, ohne wirklich ins Geschehen einzugreifen". "Mausoleum Buffo" von andcompany&Co. sei in jedem Fall zurecht im Wettbewerb vertreten: "Im intellektuellen Assoziationsfuror besingen und befragen sie untergegangene wie zukünftige Utopien, schließen Lenin mit Lennon kurz" und bastelten sich "auf dem Trümmerfeld der Ideen und Ideale" "ein furioses Gegenwartskaleidoskop zusammen". Da könne man durchaus "auf den Gedanken kommen, dass in Zeiten einfallslos vor sich hin schwächelnder Hochsubventionshäuser das Heil in der Freien Szene zu suchen wäre" – allerdings sei "die Trennschärfe zwischen Off- und Stadttheater" bekanntlich ein wenig verloren gegangen. Auch das "nicht immer zu Recht hochgehypte Regieduo" Gintersdorfer/Klaßen, das in "Othello c'est qui" "unter loser Bezugnahme auf Shakespeare kulturellen Differenzen und rassistischen Projektionen" nachzuspüre, stünde ja beispielsweise "schon mit einem Fuß im etablierten Betrieb".

Für Monika Idems, die abermals auf dem Portal Der Westen (1.12.2009) schreibt, ist Kroesingers "Ruanda Revisited" ein "großartiges Stück Dokumentartheater, das Herz und Hirn bewegt". Am Anfang sei es "wie eine Lehrstunde", in der "Menschen im ordentlichen Tagesschau-Styling mit ausgerollter Landkarte, Diaschau und freundlichem Lächeln die Geschichte Ruandas" erklärten – "interessant, aber auch viel trockener Stoff". Dann jedoch gebe müsse man als Zuschauer schlucken "Als die Sprache auf das Friedensabkommen von Arusha kommt, knallt ein Sektkorken und die Beteiligten bitten das Publikum zu einer kleinen Feier" mit Käsehäppchen, die zu Dias von der Schönheit ebenso wie dem Grauen Ruandas gereicht würden. Zu sehen bekomme man hierbei "das, was auf das Friedensabkommen folgte: Mörder aus der Hutu-Mehrheit des Landes töteten rund 800.000 Menschen der Tutsi-Minderheit und Hutu, die sich weigerten, sich am Morden zu beteiligen." Wer selbst "noch nicht so exzellent recherchiert" habe wie Kroesinger, könne seiner Inszenierung "nicht immer folgen – findet aber immer wieder eine Einstieg in diese furchtbare Geschichte von einer Welt, die dabei zusah, wie ein Zehntel der Bevölkerung Ruandas abgeschlachtet wurde".

Der Festival-Name "Impulse" erscheint dem Kritiker der Frankfurter Rundschau (2.12.2009), Peter Michalzik, "etwas zu abseitig", suchten hier mittlerweile doch "mehr Kuratoren und Festivalmacher nach theatralem Frischfleisch" als beim Berliner Theatertreffen. Die Provokations-Erwartung, die man gemeinhin immer noch ans "Neue und Frische" habe, unterliefen die Festivalmacher gründlich – "ob es allerdings so gründlich hätte sein müssen (...) ist eine andere Frage: Provozierend war hier nichts, man ist lieber freundlich statt politisch, Entertainment ist schöner als Konfrontation". Der Unterschied zwischen Off- und Stadttheater liege heutzutage "nicht in der Ästhetik", sondern "in der Institution": "Es steht das Modell Gruppe gegen das Modell Ensemble, die Bindung durch persönliche Beziehung versus Bindung durch Festanstellung." Angesichts der Themen "Fake an sich, Poesie an sich (...) und natürlich das Theater an sich" konstatiert Michalzik ein Überhandnehmen der Selbstreflexivität. Die Performer in "La Mélancolie des Dragons" "unterspielen extrem, sie stehen mehr und schauen, als dass sie agieren. (...) Dilettantismus als höhere Kunst" – könnte man auch "Low Art" nennen. Man müsse schon "ein spezielles Faible" fürs klassische Ballett haben, um Doris Uhlichs "Mischung aus Liebe zu und Dekonstruktion von Spitzentanz irgendwie genießen zu können". Boris Nikitin und Malte Scholz hätten "viel Potenzial, wenn sie die Ergriffenheit darüber ablegen, dass sie jetzt Theater machen". "Richtig spannend" werde es bei Gob Squads "Saving the world", das findet Michalzik "intelligent, lustig und traurig, poetisch und sogar in Maßen politisch". Außerdem sei dies "Theater für die Krise. Billiger, persönlicher, näher dran, direkter und (...) auch freier und befreiender". "Wenn man sich selbst jetzt noch ein wenig wichtiger nähme und – wie Gob Squad – richtige Themen anpackt und sich weniger um das Theater selbst drehen würde!"

"Othello c'est qui" von Gintersdorfer/Klaßen gehört für Hans-Christoph Zimmermann vom Mannheimer Morgen (4.12.) zu den "Leuchtfeuern" des Impulse-Festivals. Die Produktion nähere sich "in Form eines 'Making of' dem Klassiker", wobei "auch kulturelle Unterschiede, Genderaspekte, Fremdheitserfahrungen" in den Blick genommen würden. Ein "roter Faden" lasse sich im Festival-Programm kaum ausmachen, allerdings habe sich seit der Übernahme der Festivalleitung durch Stromberg und von Hartz "der Fokus auf Stücke verstärkt, die über die medialen Bedingungen des Theaters reflektieren". So auch in Boris Nikitins "Woyzeck"-Version, die als "Revue interpretatorischer Aggregatzustände (...) im Nachhinein eine verblüffende Stringenz" entwickle. Dass andcompany&Co. in "Mausoleum Buffo" den "verschütteten Resten sozialistischer Ideologie" nachspürten, sei nicht zuletzt ob der Tatsache, dass die meisten Künstler der Freien Szene in "Beschäftigungsverhältnissen" arbeiten, "die jeder Beschreibung spotten", einleuchtend. "Mit viel Liedgut, absurden brechtischen Chinoiserien, dadaistischem Agitprop hüpft man durch die Ahnengalerie von Trotzki bis Lunartscharski, oft eher oberflächlich, aber unterhaltsam. Die Träume von einer besseren Welt lassen sich eben nur noch als Komödie formulieren."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Das Weibliche und das Schwarze werden über die diskursive Norm des heterosexuellen weissen Mannes zugleich ein- und ausgeschlossen, auch und gerade in den Klassikern des bürgerlichen Theaters, was durch dieses selbst jedoch selten hinterfragt wird. Weibliche und schwarze Figuren sind oftmals nur dazu da, die herkömmlichen Codes und Markierungen zu reproduzieren. Auf diese Weise werden Geschlechterstereotype und Konstrukte kultureller Identität erneut verfestigt, anstatt sie in ihren Macht- und Subjekteffekten kritisch zu hinterfragen.

Yao und Dörr spielen mit diesen Klischees von gender und race und setzen damit eine produktive Irritation über das Eigene im Fremden und das Fremde im Eigenen in Gang. Zudem versuchen beide, Alexander Scheers Othello-Darstellung in Stefan Puchers Inszenierung zu kopieren. Und hinterfragen damit zugleich einen Schauspielstil, welcher die realen Schauspielerkörper übersieht und immer nur auf den übergeordneten sprachlichen Sinn abzielt. Indem Yao als Scheer Dörr nun wiederholt einen Klaps auf den Hintern gibt und Dörr sich das ohne jede Regung gefallen lässt, wird darüber auch das unhinterfragte Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern in den Figuren der bürgerlichen Klassiker offengelegt. Warum schlägt Dörr eigentlich nicht zurück?

Zu Beginn der Performance wird darauf verwiesen, dass der "Othello"-Text bereits 400 Jahre alt sei. Was also könnte dieser Text noch mit unserer Gegenwart zu tun haben? Antwort: Othello c'est qui? - Othello c'est moi et toi. Übersetzung: Unabhängig von Rasse und Geschlecht, die Eifersucht kann jeden treffen, denn sie ist kontext- und situationsabhängig. Jeder legt einen anderen Maßstab an, wo die Eifersucht beginnt und wie darauf zu reagieren sei. Das sind Differenzen zwischen Individuen, nicht zwischen Kulturen. Jedenfalls musste ich am Ende erkennen, dass ich mich nicht nur Dörrs, sondern ebenso Yaos Position anschließen würde, welche auf die gezielte Verletzung von Ehre, Würde und Integrität einer Person als Eifersuchtsgrund für deren PartnerIn fokussiert. Wobei ich an meinem Partner allerdings keinen Exorzismus als reinigendes magisches Ritual vornehmen würde. Manche Phänomene sind in den eigenen Verständnishorizont eben doch nicht bruchlos zu integrieren. Respekt meint genau das: Die dialogische Auseinandersetzung und zugleich das Fremd-Sein-Lassen des Fremden.

Woman is the nigger of the world

Yes she is...think about it

Woman is the nigger of the world

Think about it...do something about it

Woman is the nigger of the world...yes she is

If you don’t belive me take a look to the one you’re with

Woman is the slaves of the slaves

Yes she is...if you belive me, you better screem about it

We make her paint her face and dance

(John Lennon)

"Indem er das Bild einer möglichen Rolle in sich konzentriert, konzentriert der Star - d.h. die spektakuläre Darstellung des lebendigen Menschen - diese Banalität. Der Stand eines Stars ist die Spezialisierung des SCHEINBAR ERLEBTEN, ist das Objekt der Identifizierung mit dem seichten, scheinbaren Leben, welches die Zerstückelung der wirklich erlebten Produktionsspezialisierungen aufweichen soll. Die Stars sind da, um unterschiedliche Typen von Lebensstilen und Gesellschaftsauffassungen darzustellen, denen es GLOBAL zu wirken freisteht."

(aus: "Die Gesellschaft des Spektakels", 1996)