Die juristische Unschärfe einer Ehe - Nurkan Erpulat sucht im Berliner Gorki Theater mit Olga Grjasnowas neuem Roman nach Atmosphäre

Ab ins Berghain

von Christian Rakow

Berlin, 24. Oktober 2015. Hören Sie mal in diesen Elektrosong rein: "The game is not over". Wenn Sie sagen: Oh ja, das ist meines, das klingt nach Dark Room, stickiger Luft, Berlin Berghain, Stroboskop, Plastiksex, endloser Sehnsucht, endloser Gier, Höhenrausch, tiefem Fall, Leere nach dem Kick, Verlorenheit, so was, dann sind Sie mutmaßlich die Zielgruppe dieses Abends (und man würde womöglich eher "Ihr" statt "Sie" sagen).

Und dann muss man warnen: Bis Ihr beim Elektrobeat-Gefühlsflipper ankommt, geht's in Nurkan Erpulats neuem Abend am Berliner Maxim Gorki Theater "Die juristische Unschärfe einer Ehe" durch einige Filter. Erpulat greift zu einem Roman von Olga Grjasnowa, der vergleichsweise wenig szenisches Fleisch bietet, stattdessen viel Erzählerbericht, und also zum frontalen Monologisieren einlädt. Viel Prosa in der dritten Person mithin, viel Rumstehen, Distanzen zwischen den Spielern. Zum Protagonisten wird das Mikrophon, dem man seinen Erzählstoff anvertraut.

In der Solotanz-Disconebelwolke

Einmal durchstößt Mehmet Ateşçi die Solotanz-Disconebelwolke um die Figuren und chargiert hinreißend komisch eine Drag Queen aus der Berliner Nachteulenszene. Aber ansonsten herrscht ein fast schon heiliger Ernst, im Nachgang der selbstredend gestrafften und um viele schöne Szenenschnitte beraubten Grjasnowa-Fabel.

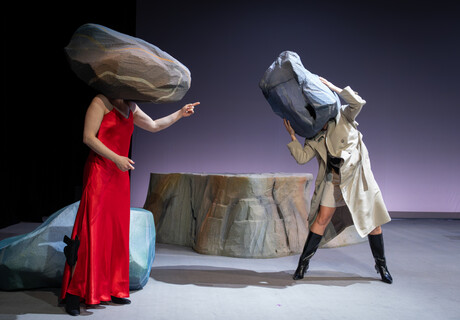

Berghain-Gestalten an trostlosen "Joy"-Lettern: Mehmet Ateşçi, Lea Draeger (Leyla), Taner Şahintürk (Altay) und Mareike Beykirch © Ute Langkafel

Berghain-Gestalten an trostlosen "Joy"-Lettern: Mehmet Ateşçi, Lea Draeger (Leyla), Taner Şahintürk (Altay) und Mareike Beykirch © Ute Langkafel

Der Stoff ist quasi Berghain pur. Leyla wurde an der Moskauer Ballett-Kaderschmiede des Bolschoi auf Primadonna gedrillt und liebt Frauen. Ihr Ehemann Altay ist Psychiater und schwul. Keine guten Startbedingungen in einem Land, das meint, Schwule "umerziehen" oder "umpolen" zu müssen. Gemeinsam gehen die beiden nach Berlin und leben eine juristisch (eigentlich wohl eher: ethisch) unscharfe Ehe, sprich: haufenweise bindungsloser Sex mit wechselnden Partner*innen, eingehegt durch platonische Zweisamkeit im Eheleben. Im Finale des Buches geht es zurück nach Baku/Aserbaidschan, in Leylas Herkunftsland, wo die gestürzte Ballerina das Road Movie sucht und Altay die schwule Subkultur.

Trostlos blinkt die Freude

Erpulat streut Sounds und Videos, spielt Bilder von Berlin wie von Baku ein, giert nach Atmosphäre. Aber der Abend bleibt seltsam spröde und statisch. Der west-östliche Trip schildert nur die geographische Verrückung einer labilen Ménage à trois (mit wechselnden Gespiel*innnen). Erpulat sucht Konturen: In den Erzählungen über die postsowjetische Disziplinarwelt springen die vier Spieler*innen (Mehmet Ateşçi, Mareike Beykirch, Lea Draeger, Taner Şahintürk) gegen eine stilisierte Zellenwand; in Berlin und Baku öffnet sich der Raum zum Gerippe eines Jahrmarkts. "Joy", Freude, steht in großen, trostlos blinkenden Lettern über dem Berliner Szenario. Gesucht ist die Landschaft einer erfüllungslosen, ortlosen Sehnsucht im langen Schlagschatten der Diktaturen. Eigentlich eine Installation, keine Erzählung.

Wenn man nun nicht ganz zur Zielgruppe des Abends gehört (er wird seine Fans finden, die durch alle Filter durchdringen), dann steht man etwas distanziert vor dem Ganzen. Dann denkt man an den letzten Grjasnowa-Text am Gorki Theater zurück, an die so lässige wie spielwütige, boulevardesk zuspitzende, komische und doch emotional anfassende Romanadaption Der Russe ist einer, der Birken liebt von Yael Ronen. Und man hört an diesem Abend die kurzen politischen Invektiven von Mehmet Ateşçi in der Rolle eines schwulen aserbaidschanischen Politiker-Sohns ("Der Diskurs über Homosexualität ist eine Waffe des Westens gegen den Osten."), und sagt sich: Um wie viel offener, bissiger, persönlicher, konfrontativer hatte das Gorki solche Diskurse in Falk Richters Small Town Boy (in der unvergessenen Suada von Thomas Wodianka) aufgespießt. Und überhaupt fragt man sich, warum riecht das hier alles so nach der Literatur fürs Berlin der 1990er Jahre? Und man denkt, die Filter, die dieser Abend hat, die sind für mich gar keine Filter, die sind schon dichte Vorhänge, oder gar Trennwände.

Die juristische Unschärfe einer Ehe

nach dem Roman von Olga Grjasnowa

in einer Textfassung von Nurkan Erpulat

Uraufführung

Regie: Nurkan Erpulat, Bühne: Kathrin Frosch, Kostüme: Pieter Bax, Musik: Valentin von Lindenau / kling klang klong, Video: Sebastian Pircher, Bewegungschoreographie: Nir de Volff, Dramaturgie: Daniel Richter.

Mit: Mehmet Ateşçi, Mareike Beykirch, Lea Draeger, Taner Şahintürk.

Dauer: 1 Stunde 50 Minuten, keine Pause

www.gorki.de

Kritikenrundschau

Olga Grjasnowas Roman porträtiere "eine Generation junger Wanderer zwischen Ost und West, die in dem doppelten Dilemma stecken, sich einerseits von den repressiven Strukturen der Herkunftskultur emanzipieren zu wollen, im Westen aber andererseits zu bemerken, dass ihnen diese Kultur buchstäblich in den Knochen steckt", so Eva Behrendt für Deutschlandradio Kultur (Fazit, 24.10.2015). Erpulat ziehe für seine Inszenierung "ästhetisch alle Register: Formstrenge Szenen (...) gehen über in bildüberflutete Videoclipsettings, von lauten Beats getriebene Clubszenen stehen neben minutenlang ausgehaltener Ruhe". Immer wieder switche der Abend "von Pathos zu Satire zu Melancholie. Zusammengehalten werden diese extremen atmosphärischen Wechsel von den vier starken Gorki Spielern (...). Ihre souveräne, freie Haltung beglaubigt sämtliche Gefühlsachterbahnen, die das Theater hier manchmal etwas oberflächlich behauptet." Eine insgesamt "sehr körperliche und sinnliche Inszenierung".

Bei aller oberflächlichen Texttreue gehe es der Inszenierung nicht um eine möglichst lineare Umsetzung von Olga Grjasnowas Roman, diagnostiziert Jan Schulz-Ojala im Tagesspiegel (26.10.15). Sondern die Spieler nutzten die Vorlage, "um die wie im Stroboskopblitz ihrer Erfinderin aufscheinenden Szenen vollends zu dekonstruieren". In dem Maß, "wie die längliche Exposition sich erledigt auf der Reise von Berlin nach Baku", finde der Abend in seine "faszinierend stille Mitte". "Die Schauspieler spielen sich die Seele aus dem Leib und den Leib aus der Seele, bis sie aus erotischer Erdenschwere in paradiesische Körperlosigkeit zu entschweben scheinen."

"Enthusiastisch und wirkungsorientiert" findet Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung (26.10.2015) den "Bilderbogen", den Nurkan Erpulat dem Grjasnowa-Roman abgewinnt, einem Roman, der selbst "ein rasantes, welthaltiges, kalkuliert oberflächlich bleibendes Bilder- und Szenenflackern" sei. Die "Sucht nach Desorientierung bei gleichzeitiger Sehnsucht nach Geborgenheit", die der Roman produziere, "kann die Inszenierung nicht vermitteln. Es wird nicht gespielt, sondern mit viel Elan und Einsatzfreude planmäßig Ausgedachtes vorgemacht"; die "Spieler verbiegen sich, schwitzen, speisen Leidenschaft und dann wieder Ironie ein, klatschen aufeinander, kriechen ineinander, flicken Klischees zusammen, um sie wieder zu zerdöppern."

"Nurkan Erpulat verwendet große Teile des Originaltextes, am Ende ist man fast ein bisschen verwirrt, man hat irgendwie das Gefühl, man hätte gerade das ganze Buch vorgetragen bekommen", schreibt Hannah Lühmann in der Welt (26.10.15). Das Tolle an Grjasnowas Buch sei seine "strahlende Subtilität". "Dass es diese Geschichte so klar und streckenweise brutal erzählt, dass es nie wirkt, als wolle die Autorin eine These über Herkunft, Identität und Polyamorie illustrieren." Auf der Bühne passiere "etwas Merkwürdiges", so Lühmann: "Statt vom Begehren der jungen Menschen zu erzählen und den Zuschauer mitzureißen, wird das Stück zur unnötigen Veranschaulichung."

Nurkan Erpulat breche in seiner Bühnenfassung die Struktur des Romans auf, arrangiere Szenen um und streiche das Happy End, schreibt Mounia Meiborg in der Süddeutschen Zeitung (28.10.2015). "Die Lakonie der Vorlage geht dabei verloren." Aber es entstehe "das kraftvolle Porträt einer heimatlosen Generation". Die vier Schauspieler spielten "ungeschützt und voller Energie", so Meiborg. "Atemlos geht es hier durch die Nacht, Berghain inklusive."

"Die Inszenierung feiert die Dekadenz, die Körperlichkeit, die Abgründe, die Polyamourie, die Insignien der LGBT-Gemeinden. Am Schluss aber bleibt nicht viel mehr als sinnlose Leere", schreibt René Hamann in der taz (28.10.2015). Könne sein, "dass schon der Roman von Olga Grjasnowa mehr heruntererzählt, als dass er irgendetwas Erhellendes bietet". Nurkan Erpulat jedenfalls mache "Theater, wie Theater heutzutage wohl aussehen muss. Es gibt Tanz (aber natürlich nur ironisch), Video, Gymnastik, Gesangseinlagen, das monologisierende Mikrofon, das von Figur zu Figur gereicht wird." Es gebe schon auch "wirklich Momente in diesem Stück, Momente, die Räume aufmachen". Aber dann traue sich die Inszenierung nicht, diese Räume auszuleuchten, "über die Selbstfeier einer Nonkonformität a priori hinaus eine Reflexionsebene zu schaffen".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 15. April 2024 Würzburger Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant

neueste kommentare >

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

-

Kolumne Wolf Autorenvereinigungen

-

Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich

-

Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg

Zur letzten Frage: Ich glaube es liegt daran, dass die Regie noch in dieser Zeit lebt und diese Auseinadersettzung 2015 in Deutschland auch noch nciht überwunden hat... Wenn an diesen Abend in Izmir spieln lassen würde: WOW!

Und was die Trennwände betreffen: Minderheiten (...) niegen sehr oft dazu, selbst so zu handeln, wie es die tun, von denen sie sich ausgegrenzt fühlen: ausgrenzen... Siehe Positivrassismus... Auch eine Bewegung am Gorki, die mich etwas irritiert...

Also der abend schläft ja auch schon beim Spielen ein. Und es gibt wieder ne Drehscheibe für Herrn Erpulat und Video.

Immerhin wurde mal ästhetisch was anderes versucht.

„Einmal durchstößt Mehmet Ateşçi die Solotanz-Disconebelwolke um die Figuren und chargiert hinreißend komisch eine Drag Queen aus der Berliner Nachteulenszene“. Das ist es also, was sie sehen wollten und erwarteten, hinreißend komische Schwulen-Nummern. Da wären sie wohl in einem Transen-Cabaret besser aufgehoben gewesen. Vielleicht ist es ja umgekehrt: sie kommen als Zielgruppe einfach nicht in Frage, weil sie mit den falschen Erwartungen an einen solchen Abend herangehen, Erwartungen, die man früher im Chez Romy Haag leicht erfüllt bekam, lang ist´s her. Aber eben nicht so schnell an einem Theater, dass eher, zumindest in diesem Fall, einen kritischen Zugang zu Themen wie Homosexualität und Rassismus suchte. Da waren sie wohl in doppelter Hinsicht am falschen Ort, sowohl nicht im Berghain, wie auch nicht in einer Cabaret Show. Was kann man da nur machen? Wo schickt man sie da hin,wenn nicht gleicht direkt in die Theaterhölle zum schmerzhaften Durch garen ihrer trüben Sinne? Ach, wissen sie was, gehen sie doch einfach in eine Schwulenbar direkt bei ihnen um die Ecke und lassen sie sich dort beraten, zu welcher Zielgruppe sie gehören könnten, denn im Gegensatz zu ihnen, war ich in einem Abend, der schwule und auch lesbische Lieben kritisch würdigte, und eben nicht das Berghain abfeierte. Sicherlich wirkte einiges etwas steif, nicht so ausgelassen, wie sie sich das gewünscht hätten, und schnell spielen sie hier Erpulat gegen Ronen und Falk Richter aus. Wie unfein! Sie legen das Gorki auf ein Label fest. Spielwütig, boulevardesk, zugespitzt, komisch und doch emotional anfassend soll es sein. Mehr noch: viel offener, bissiger, persönlicher, konfrontativer! Da haben sie das Haus ja schon ganz schöne auf ein Label festgeschrieben. Aber sind sie sich sicher, dass all dies auch der Roman, den sie übrigens nicht wirklich besprechen und in ein Verhältnis zu der Inszenierung setzen, dass dieser Roman von Olga Grjasnowa das alles wirklich hergibt. Eher nicht möchte ich meinen. Aber für jemanden, der sich fragt, warum das alles eigentlich so nach Literatur riecht, wohl eine nachgeordnete Frage.

Und doch, wahrscheinlich roch es nach Literatur, weil es um Literatur ging. Igitt! Und das an einem Theater, wo doch sonst alle so „saugeil“ an der Rampe rumspringen, dass das Kritikerherz höher hüpft.

Ich verstehe Ihre Meinung nicht so recht. Der Abend sei nicht gelungen, bringt Sie jedoch zum Nachdenken über ihr eigenes Leben. Was kann Theater denn noch leisten? Abgesehen davon, dass die nackten Brüste der beiden Schauspielerinnen scheinbar das einzige sind was Sie für erwähnenswert halten. Da passierte nun ja nicht mehr als das Ausziehen an sich. Da kämen mir wahrlich andere Szenen, die berühren, unterhalten und etwas weniger 1:1 erzählen. Stichwort Torte, Turnakrobatik, Selbstmord...

ich kenne weder ihre, noch die sexuelle Orientierung von Herrn Rakow, denke aber, dass diese nicht unerheblich ist bei der Betrachtung dieses Abends, und das man von daher etwas sensibler mit ihm umgehen könnte als es Herr Rakow hier vorlegt. - Ja, ist das so? Dass sie nur nackte Brüste 1 zu 1 abgebildet sahen? Und nicht zwei Körper, die sich am Ende doch fremd blieben, weil der eine sich nicht als Versuchskaninchen verdingen wollte? Nur nackte Brüste aus ihrer Perspektive? Wie Schade für sie, eine solche Sichtweise? Ich hielt die Liebesszene in ihrem Scheitern eben für erwähnenswert, weniger die Brüste, das werden sie mir doch bitte gestatten. Oder etwa nicht? - Zu dem werde ich, und auch sie werden mich nicht dazu bringen, außerhalb eines Probenraums oder eines Dramaturgiebüros, oder aber einem persönlichen Gespräch, keine Aufführungen kritisieren. Ich sagte ja lediglich "nicht ganz so gelungen", mehr nicht. Und was Theater noch mehr kann, als einen zum Nachdenken bringen, über das eigene Leben womöglich, fragen sie? Nun, eine gewisse Überhöhung, die dieses Nachdenken auf eine neues Level, zu einer neuen Qualität überführt, wäre schon denkbar. Frage beantwortet Helen?

Komplette Kritik: https://stagescreen.wordpress.com/2015/10/30/mein-feind-der-korper/

Altay, Jonoun und Leyla sind auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. „Die juristische Unschärfe einer Ehe“ beschreibt eine queere Ménage-à-trois, die zwischen Sehnsucht nach Nähe und der Jagd nach Abenteuern im Nachtleben hin und hergerissen ist. (...)

Der Roman bietet mehr lange Erzählstrecken als knackige Dialoge. Er würde sich sehr gut als Vorlage für ein Road-Movie mit Off-Stimme eines Erzählers im Programmkino eignen. Auch die sehr scharf beobachteten Skizzen, mit denen Grjasnowa Berliner Kieze von Charlottenburg über Mitte und Kreuzberg bis Neukölln pointiert beschreibt, mit denen sie vor allem Missstände in den postsowjetischen Kaukasus-Republiken kommentiert, sind sicher nur schwer in theatralische Mittel zu übersetzen. Auf diese Stärken des Romans müssen wir bei Erpulats Inszenierung verzichten.

Die vier Schauspieler helfen sich, indem sie abwechselnd mit dem Mikro an die Rampe treten und längere Passagen in den Zuschauerraum sprechen, bevor sie sich wieder einander zuwenden.

Leider haben Erpulat und sein Ensemble aber auch einige der raren Chancen verschenkt und z.B. diesen bühnenreifen Dialog aus der Vorlage einfach links liegengelassen: auf drei Seiten schildert Grjasnowa, wie sich Krankenschwestern, Ärzte und der Chefarzt eines Moskauer Krankenhauses in Altays Anwesenheit in homophobe Hasstiraden hineinsteigern.

Statt diese gelungene Steilvorlage dankbar aufzunehmen, wird in Erpulats Bühnenfassung nur das übliche Stammtisch-Gebrabbel wiederholt. So bleibt diese Szene weit hinter dem Witz der Vorlage zurück und erreicht leider auch nicht das Niveau und den Biss von Falk Richters Anklagen homophober Ressentiments („Small Town Boy“ am Gorki und „Fear“ an der Schaubühne).

Trotz dieser genannten Schwächen ist dem Abend zugute zu halten, dass er es schafft, eine stimmige Atmosphäre zu entwickeln. Wenn die Protagonisten ins Berliner Nachtleben zwischen Berghain und SO 36 eintauchen, dröhnen die Beats, tanzen die Körper ekstatisch und werden gestählte Muskeln auf der Videoleinwand stolz präsentiert. Zum „Vorglühen“, als Einstimmung auf den Feier-Marathon, eignet sich Erpulats Stück dennoch nur bedingt: diese Szenen machen nur einen Bruchteil des Abends aus, vor der Party müssen noch längere Durststrecken im Frontal-Unterricht-Stil ausgehalten werden.

(...)

Kompletter Text als Leserkritik und hier: http://kulturblog.e-politik.de/archives/26518-die-juristische-unschaerfe-einer-ehe-am-gorki-unaufgeraeumter-gefuehlshaushalt-zwischen-berlin-moskau-und-baku.html

Natürlicherweise vermisst jeder die ihm wichtigen oder mehr bedeutenden Kapitel mal mehr mal weniger, aber wie sollte es sonst sein?! Die vier Spieler stellen sich und ihre Körper vollends zur Verfügung und schaffen es aus meiner Sicht den kompletten Roman in einem Affenzahn zu erzählen, ohne gar ständig allzu banal zu werden.