Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs - An der Schaubühne Berlin kitzelt Milo Rau das zentraleuropäische schlechte Gewissen

Europa, du In-Kontinent!

von Sascha Ehlert

Berlin, 16. Januar 2015. Ursina Lardi hat Pippi in den Augen. Sie rafft ihr Kleid, schaut konzentriert ins Bühnenrund, und dann: ein Rinnsal. Sie erzählt aus einem Alptraum, die Pfütze zwischen ihren Beinen allerdings, die ist echt. Jene Szene, in der die als idealtypische Vertreterin der herrschenden Klasse treffsicher besetzte Schaubühnen-Darstellerin im strengen blauen Kleid davon erzählt, wie sie ihrer afrikanischen Freundin auf den Kopf uriniert und anschließend einen grausamen Tod sterben lässt, markiert den späten Wendepunkt einer Inszenierung, die bis dahin kaum überraschte. Vor allem deshalb, weil das Vorabrauschen im Blätterwald so laut gewesen war, dass man zwangsläufig wusste, worum es an diesem Abend gehen würde, bevor man überhaupt am Lehniner Platz stand.

Charity und Betroffenheits-Posts auf Facebook sind nett gemeint, aber eigentlich nicht mehr als zynischer Ausdruck von zentraleuropäischem Egozentrismus – und wir beziehungsweise unser Reichtum letztendlich verantwortlich für Massenarmut und Massenmorde auf dem afrikanischen Kontinent. Der Schweizer Theatermacher und Aktivist Milo Rau gibt im Namen dieser Erkenntnis Interviews und schreibt Essays, die voll aufklärerischem Furor nicht weniger als das Ende der Festung Europa einfordern. "Retten wir gemeinsam die Welt", ruft der Idealist Rau ins Presserund. "Warum sollten wir nicht, wenn auch nur für eine Saison, die alte Schlingensief-Rolle der ironischen Negation aufgeben und, sagen wir es offen: staatstragend arbeiten?"

Hilfe, wo ist meine Yoga-Matte?

Raus Inszenierung "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs" in der Schaubühne Berlin nun folgt bis zu besagter Piss-Szene so programmatisch dieser Direktive, dass man sich zwischendurch zu langweilen beginnt. Nachdem Consolate Sipérius, in Brüssel lebende Schauspielerin aus Burundi, der Kamera ihre persönliche Fluchtgeschichte erzählen durfte, übernimmt schnell Ursina Lardi das Zepter. Zunächst auch auf der Leinwand, dann in physischer Gestalt. Kurz beäugt sie ihr Leinwand-Ich kritisch, aber dann erzählt sie in Einklang mit diesem mit staatstragender, expressiver Mimik.

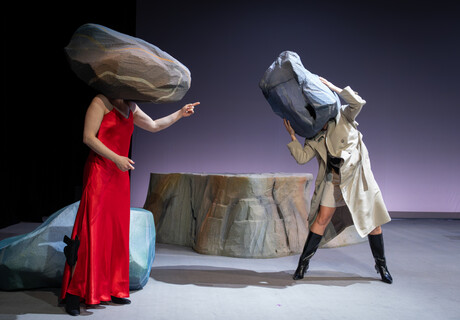

Guckt mal, der arme Flüchtling! Ursina Lardi © Daniel Seiffert

Guckt mal, der arme Flüchtling! Ursina Lardi © Daniel Seiffert

Sie spielt sich selbst als unerträglich zynische und rassistische Schauspielerin, die zu Recherchezwecken in den Kongo zurückkehrt, wo sie einst für eine NGO gearbeitet hat. Wenn etwas nicht ihr bekannten Regeln folgt, dann schreit sie und ruft nach ihrer Yoga-Matte. Typisch deutsch! Sich an die natürliche Langsamkeit des afrikanischen Lebens anzupassen, käme ihr nicht im Traum in den Sinn. Kurzum: Sie ist eine unerträgliche Person. Nachdem Lardi die Bühne betreten hat, muss Sipérius mucksmäuschenstill sein. Klar, die weiße Frau redet über die Leid-geplagten Afrikaner – ein Monolog, kein Dialog. Raus Karikatur eurozentristischer Ignoranz gerät aber leider über weite Strecken so penetrant, dass sie selbst wirkt wie die "Zeigefinger-Kritik", die er in einem im Programmheft abgedruckten Interview entschieden ablehnt.

Grand Finale mit Kalaschnikows

Ausnahme ist das Ende. Nachdem Lardi fertig ist mit Pinkeln, ruft sie: "Jesus gibt mir Kraft!" und geht ab. Auftritt Sipérius, die von der großen Leinwand herab von der "Rache des Riesengesichts" aus Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds" erzählt. Sie berichtet, wie die Jüdin Shoshanne Dreyfuß in einem Kino auf der Leinwand auftaucht und Rache an Nazi-Deutschland nimmt, wie sie Goebbels und Hitler mit Maschinengewehren erschießen lässt. Als das Riesengesicht von Sipérius dies ausführt, muss sie lächeln: "Mein Regisseur meinte, ziel doch mit der AK-47 auf das Publikum, während du das sagst."

Obwohl Rau hier doch immerhin andeutet, die Genozide in Afrika, für die Europa Mitverantwortung trägt, seien gleichzusetzen mit dem Holocaust, fällt der Schlussapplaus der Seidenschalträger im Schaubühnen-Globe generös aus. Vermutlich wäre "Mitleid" ehrlicher und wirkungsvoller, hätte Rau zum Grande Finale echte Kalaschnikow-Menschen in den Gängen aufmarschieren lassen. Auf jeden Fall wäre es tatsächlich radikal.

Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs

von Milo Rau

Regie: Milo Rau, Bühne und Kostüme: Anton Lukas, Video und Sound: Marc Stephan, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Mitarbeit Recherche/Dramaturgie: Mirjam Knapp, Stefan Bläske, Licht: Erich Schneider.

Mit: Ursina Lardi, Consolate Sipérius.

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause

www.schaubuehne.de

"Schrecklich ist dieser Abend und erschütternd und mit allem Vor und Danach ein erstaunliches Reflexionsspiel", ist Doris Meierhenrich in der Berliner Zeitung (18.1.2016) beeindruckt. "Es ist der selektive Blick, das Sehen des einen und Übersehen des anderen Leids, das Rau uns in Gestalt der zynischen, sanft-rassistischen Ursina-Lardi vor Augen hält: ein wohldosierter Zynismus, den wir im Gefolge der Mainstreammedien täglich vollziehen."

"'Mitleid' ist ein verstörender Abend, der mit einfachen Gewissheiten aufräumt. Aufwühlend auch dank der großartigen Darstellerinnen", schreibt Sandra Luzina im Tagesspiegel (18.1.2016). Das Stück sei "nicht nur Anklage". "Gerade wenn es die moralischen Ambivalenzen der hilflosen Helfer ausleuchtet, wird es zum Appell für Menschlichkeit."

"Ein verstörender Abend. Und hochaktueller Beitrag zu laufenden Debatten", findet Eberhard Spreng auf Deutschlandfunk (17.1.2016). Milo Rau verletze Klischee-Botschaften der medialen Erregungsproduktion. "Die Dinge sind nicht, was sie scheinen sollen, hinter jeder Bildebene steckt eine andere, Verborgene." Aber im Kern geht es Rau um die bittere Erkenntnis einer jungen Frau, die ihre hehren Vorstellungen verraten muss – als NGO-Helferin. "'Was ist deine Situation' bleibt Raus zentrale Frage beim Ausloten des moralisch Möglichen."

Als Autor wie als Regisseur bringe Milo Rau seinen "harten Stoff" "präzise und bewegend auf die effektvoll zugemüllte Bühne", schreibt Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (18.1.2016). Viel Neues sei nicht zu hören, "das hätte wohl kaum jemand erwartet", aber wie "diese kühle theatralische Lektion in Sachen Politik und Geschäft" erteilt werde, sei eine "unbequeme und dabei elektrisierende Herausforderung", so Bazinger: "Die Welt wird in knapp zwei Stunden bestimmt nicht gerettet, aber schlechter wenigstens auch nicht."

"Konsequenz im Kampf sieht anders aus", befindet Michael Laages im Deutschlandradio Kultur (16.1.2016). Der Kritiker wundert sich, warum dieser Abend nun ausgerchnet NGO-Helfer kritisiert, und befragt die Rahmensituation dieses Theaterabends: "Mit stählernem Besen kehrt dieser Abend aus unter vermeintlichen 'Gutmenschen'. Das ließe sich akzeptieren – aber vielleicht noch nie hat so sehr gestört, dass dieses Großreinemachen exakt vor jenen freundlich-friedlich Beifall (und auch sonst gern) spendenden Zeitgenossen stattfindet, die gemeint sind."

Raus neuester Abend ist für Mounia Meiborg von der Süddeutschen Zeitung (19.1.2016) "nicht nur eine beeindruckende Reflexion über den Umgang mit dem Leid der Anderen. Es ist zugleich eine kritische Selbstbefragung des Theaters." Im Dienste der Aufklärung wiederhole Raus Abend die von ihm kritisierten Muster, um sie offenzulegen: "Den Rassismus weißer Theatermacher, bei denen schwarze Darsteller oft als Zeugen ihrer eigenen Geschichte vorkommen und nicht als vollwertige Schauspieler. Mediale Erregungs-Reflexe, die so oft an der falschen Stelle einsetzen – meist dort wo gerade Fotografen sind."

Das Stück thematisiere nicht nur die "Funktion und Funktionalisierung von Mitleid", sondern zeige auch das "stete Hinterfragen der eigenen Gründe", schreibt Katrin Bettina Müller in der taz (19.1.2016). "Das macht die Inszenierung aufregend", so die Kritikerin. Zu dem sei "Mitleid" ein "Stück gegen die Überwältigungsästhetik der Bilder in den alltäglichen Medien, gegen das dramatische Erzeugen von Gefühlen mit den Nachrichtenbildern, gegen die Permanenz der Steigerung ins Schlimmere."

Einer "atemraubenden Performance" hat Barbara Villiger Heilig von der Neuen Zürcher Zeitung (19.1.2016) in Berlin beigewohnt. "Das Faszinosum dieses Experiments zwischen Theatertheorie, Doku- und Erzähltheater ist Ursina Lardi selbst. Meist steht sie am Rednerpult. Aber wer spricht hier, und zu wem? Die Erinnerung ist's, oder anders: eine Kunstfigur, welche minuziös einen Erinnerungsprozess vorführt, indem sie mit sich selbst spricht."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

TheatreIST-Festival Türkei Beeindruckend

-

Zentralfriedhof, Wien Nörgler mit Punkt

-

Moise, Zürich Das Licht, der Nebel, die Windmaschinen

-

Zentralfriedhof, Wien Hach!

-

Auswahl Radikal Jung "Fugue Four Response" aus Wien

-

Doktormutter Faust, Essen Erstaunlich gute Überschreibung

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/kultur/201601/229970.html

Weder die Recherche war weitgehend genug ausgeführt, dass wir etwas Neues, Unerhörtes erfahren hätten, noch wurden die Zitate richtig eingebracht. Franz Fanon, zum Beispiel, wurde in einen völlig anderen Kontext gesetzt. Peinlich. Vieles zu komplex und unklar, ohne Faden.

Ich habe an diesem Abend lange überlegt, wie man diesen Abend einordnen könnte, wenn es kein Theater ist (Theater darf nicht zum Sammelbecken aller Formate und Ausdrucksformen werden, die nicht einordenbar sind.). Ich habe eher an ein journalistisches Unterhaltungsformat gedacht, das mich an halbdokumentarische Fernsehstoffe erinnert. Nur waren dort die Recherchen sauberer ausgeführt.

Ich wünschte mir, dass dieser kluge Mann endlich einmal zur Ruhe kommt, seine Weltwut in etwas fließen läßt, dass eine gewissen Nachhaltigkeit hat, entweder als Gründer einer neuen NGO oder als Journalist. Nur bitte nicht im Theater.

Schade um die Budgets, die für eine freie Theatergruppe oder ein armes Theater Polster für viele spannende Projekte gewesen wären.

bitte updated eure Presseschau um diesen wichtigen Artikel von Michael Laages, der keineswegs begeistert oder beeindruckt war. http://www.deutschlandradiokultur.de/mitleid-theaterabend-von-milo-rau-grossreinemachen-unter.1013.de.html?dram:article_id=342815

Und hier ein weiterer kritischer Beitrag:

http://www.tt.com/home/11004814-91/mitleid-an-der-schaub%C3%BChne-neues-projekt-von-milo-rau-uraufgef%C3%BChrt.csp

http://jungle-world.com/artikel/2016/03/53369.html

http://www.welt.de/kultur/buehne-konzert/article151350224/In-jedem-von-uns-steckt-ein-Pegidist.html

(...)

Das Problem dieses Abends ist, dass er kaum über dieses bereits Bekannte hinausgeht, sondern stattdessen fast zwei Stunden lang immer wieder in dieselbe Kerbe hineinhämmert. Ursina Lardi hat die undankbare Aufgabe, eine zynische Entwicklungshelferin zu spielen. Sie stakst über die wie in einem Slum zugemüllte Bühne, ihr Monolog wird parallel großformatig auf die Rückwand projiziert.

Es ist durchaus beeindruckend, wie Lardi ihre Figur spielt, die aus mehreren Interviews mit NGO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengesampelt ist: makellos schön in ihrem eleganten blauen Kleid und entsetzlich unsympathisch in ihrer Borniertheit und ihren rassistischen Untertönen.

(...)

rbb-inforadio fasst in der Überschrift treffend zusammen, was uns hier geboten wird: eine Abrechnung mit der Mitleids-Industrie. Es ist sicher legitim und notwendig, auch die Arbeit der Hilfsorganisationen kritisch zu hinterfragen: Die UNO sei immer als erste weg, heißt es. Die NGOs, über deren kreative Namen sich der Abend lustig macht, buhlten um Spenden und graben sich gegenseitig das Wasser ab. Während sich die Spirale der Gewalt weiterdreht, sind sie ein hilfloser Teil davon.

Aber das Erschreckende an diesem Abend ist, wie undifferenziert Milo Raus Inszenierung bleibt. Es ist überraschend, dass ausgerechnet Milo Rau, der beim „Kongo Tribunal“ bewies, wie akribisch und differenzierend er arbeiten kann, eine Inszenierung abliefert, die so „wenig subtil und moralisierend, zu sehr 1:1“ (3sat kulturzeit) ist, anstatt zum Denken anzuregen.

Kompletter Text: http://kulturblog.e-politik.de/archives/27406-politisches-theater-brechts-mutter-mit-ursula-werner-und-ernst-busch-nachwuchs-ursina-lardi-als-zynische-ngo-frau-in-milo-raus-polemischem-theater-essay-mitleid-und-kleiner-mann-was-nun.html

Link zum 3sat-Bericht: http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=56489

Komplette Kritik: https://stagescreen.wordpress.com/2016/01/30/falsches-mitleid-echter-mull/