Die Anpassung - Regisseurin Afsâneh Mâhian gastiert mit einem Frauenschicksalsabend aus Teheran bei den Wiener Festwochen

Zwischen K2 und Küchenzeile

von Leopold Lippert

Wien, 13. Juni 2016. Eine sterile, anthrazitfarbene Küche, drei Arbeitsplatten für drei Frauen (Sétâreh Eskandari, Elhâm Kordâ, Bârân Kosari), Kochutensilien, Lebensmittel, Kerzen. Davor hat Bühnenbildner Manouchehr Shojâ drei längliche schwarze Teppiche platziert, die den Figuren als Laufstege dienen, auf denen sie ihre Geschichten in Richtung Publikum erzählen können. Und das werden sie auch den ganzen Abend lang tun: ihre Geschichten in Richtung Publikum erzählen. "Die Anpassung" von Mahin Sadri ist dokumentarisches Theater, das drei iranische Frauenschicksale von der Revolution 1979 bis zur Gegenwart in drei ausführliche, dabei inhaltlich allerdings kaum verwobene Narrative verpackt.

Gemeinsames Erzählen am Kochtopf

Die Inszenierung von Regisseurin Afsâneh Mâhian, die Anfang 2015 in Teheran herausgebracht wurde und nun im Rahmen der Festwochen in Wien gezeigt wird, setzt diese Lebensgeschichten tableauhaft nebeneinander: Ganz in schwarz gekleidet, berichten die Frauen abwechselnd über Hoffnungen und Enttäuschungen, Freude und Trauer, ohne dabei jemals miteinander zu interagieren. Neben der recht breiten dramaturgischen Klammer "drei iranische Frauen" und einem vage referenzierten historischen Hintergrund, der ihnen gemein ist, ist es daher bloß das gemeinsame Arbeiten in der Küche, das sie verbindet: unentwegt schnippeln sie Obst und Gemüse, kneten Teige, kochen und backen, und werfen am Ende dann doch alles in den Mülleimer.

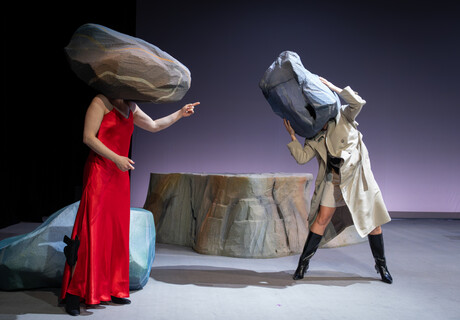

© Rézâ Ghâziâni

Auch wenn es drei Frauenschicksale sind, die hier ausschließlich durch weibliche Erzählstimmen und Schauspielerinnen vermittelt werden: Man tut sich schwer, diese dokumentarisch recherchierten Lebensgeschichten als emanzipatorisch zu begreifen. Da ist Mahnaz, die Älteste und Sentimentalste der drei, die sich zuallererst als Witwe definiert – ihr Ehemann Said, ein Kampfpilot, kam im Ersten Golfkrieg ums Leben. Sie spricht viel über diesen Mann und ihren gemeinsamen Sohn; wenn sie über sich selbst spricht, sagt sie Sätze wie "Ich erledigte meine Arbeiten und kochte einen Eintopf". Am Ende wird sie am Grab ihres Mannes zusammenbrechen, vierunddreißig Jahre nach seinem Tod, und wir werden noch immer nicht wirklich etwas über ihr eigenes Leben erfahren haben.

Tragische Wendungen

Da ist Leyla, die gegen Widerstände in der Familie studiert, als ledige Frau eine eigene Wohnung bezieht, und schließlich professionelle Bergsteigerin wird. Sie bricht energisch mit Geschlechterstereotypen und engagiert sich in der Grünen Bewegung. Trotzdem ist ihr Schicksal tragisch: Bei der ehrgeizigen Besteigung des K2 stürzt sie ab und kommt ums Leben. In einer klischeehafteren Frauenrolle findet sich schließlich Shahla, die als geheime Affäre eines verheirateten Fußballers erst ihr Kind abtreibt, und dann als Mörderin der Ehefrau verurteilt wird. Ihre Hinrichtung am Strang beschreibt sie drastisch und poetisch zugleich: "Mein Hals macht ein Geräusch. Meine Augen sind geöffnet zwischen Himmel und Erde".

Man mag das zu dick aufgetragen finden. Man mag auch die Frauen-Küchenshow als altbacken abtun. Man mag schließlich verwundert sein über die unfreiwillige Komik, die dadurch entsteht, dass Regisseurin Mâhian besonders dramatische Stellen immer mit einem blechernen Hall-Effekt unterlegt. Vor allem aber ist "Die Anpassung" zu sehr mit reiner Nacherzählung beschäftigt, und zu wenig mit dramaturgischen oder theatralen Fragen. Und so wird man nach etwa hundert Minuten Küchentheater die Lebensgeschichten dreier iranischer Frauen kennengelernt haben und das Ganze, je nach Bereitschaft zur Einfühlung, aufwühlend oder langweilig gefunden haben. Was das größere ästhetische oder politische Projekt dieses doch etwas unhinterfragten Theater-Dokumentarismus ist, bleibt dabei aber unklar.

Die Anpassung

von Mahin Sadri

Inszenierung: Afsâneh Mâhian, Bühne, Licht und Kostüme: Manouchehr Shojâ, Musik: Mohammad Rézâ Jadidi, Bühnenmanagement: Négâr Nobakht, Produktionsmanagement: Mohammad Rézâ Hosseinzâdeh.

Mit: Sétâreh Eskandari, Elhâm Kordâ, Bârân Kosari.

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten, keine Pause

www.festwochen.at

"Wie Regisseurin Afsâneh Mâhian den kaum je unterbrochenen Textstrom inszeniert, besticht durch Reduziertheit und Präzision", schreibt Michael Wurmitzer im standard (14.6.2016). "Manchmal werden Kochgeräusche zu dramatischen Akzenten. Meist aber geschehen die szenischen Verrichtungen im Hintergrund." Eindrücklicherweise passe der selbstverständliche Umgang mit den häuslichen Aufgaben ebenso zur Sozialisierung der Frauen in den schwarzen Kleidern und Kopftüchern, wie er in Konflikt mit der Leidenschaft und dem Schmerz in ihren Stimmen steht. Fazit: "Es ist eine Leistung der auf Farsi monologisierenden Darstellerinnen, zu strahlen, obwohl sie dazu zwingen, eindreiviertel Stunden Übertitel mitzulesen. Sie haben Witz, sind anmutig. Großer Beifall dafür."

"Der statische Spielstil ist vermutlich beabsichtigt, diese Frauen leben in einer Welt, in der sie weder sich noch etwas bewegen können", so Barbara Petsch in der Presse (16.6.2016). Vom Konzept her erläutern die drei Schauspielerinnen Schicksale von Frauen im Iran. "Was stört: der monotone Frontalvortrag, der aus dem Iranischen ins Deutsche übersetzt wird, sodass man praktisch ein Hörspiel mit Laufband vorgesetzt bekommt."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Da musste er verständlicherweise auch enttäuscht sein, denn das war nicht das Thema des Abends.

Vielmehr ging es um Hingabe, um Liebe, um die unauflösbare Verstrickung in jeweils eine Mann, ob Eheman oder Liebhaber.

Der Titel, " die Anpassung", ist irreführend, er meint nicht eine Anpassung aus der sich die Frauen befreien müssen, sondern die Anpassung des Bergsteigers an die immer dünner werdende Luft in grosser Höhe.

Aber da der Kritiker schaut ohne zu sehen, und ohne seine vorgefasste Meinung, worum es Iranischen Frauen zu gehen hat,( das kann doch nur Emanzipation in unserem Sinne sein), muss er den Abend misslungen finden, hat er doch seinen westlich überlegenen Erwartungen nicht entsprochen.

Ignoranz!

Es ist sehr schade, daß mit einem "westlichen" Katalogefilter (Emanzipation, politisches Statement,etc...abhaken), so vieles unsichtbar bleibt.

Diese Dinge werden verhandelt, allerdings auf sehr subtile Weise.

Im persischen ist es ein Zeichen von hoher Kunst, die Dinge nie direkt auszusprechen, sondern in Metaphern Bilder im Unterbewußtsein des Betrachtenden zum Schweben zu bringen. Es ist sehr fragil. Je fragiler, desto gelungener.

Daß diese Frauen, in Schwarz gehüllt, kochen, um am Ende alles ins Grab zu werfen, drückt die Perspektivlosigkeit einer betrogenen Generation (nach der Revolution) aus. Alles Talent, alle Sehnsucht, jede Leistung (selbst das Erklimmen des K2) sinnlos. Selbst die Anmut und Schönheit sind eine Verschwendung, da sie unter einer staatlich verordneten Trauerkleidung verschwinden müssen. Die Frauen wirken wie Blumen, über die man vorzeitig Erde geschüttet hat.

Allerdings ist es schwierig,die feine Körperarbeit, die Nuancen,den Humor der Figuren zu sehen, wenn man ständig die Übertitel lesen muß.

Das die Figuren nicht miteinander agieren, ist wie das Mißtrauen, nach der Revolution.Wer gehörte zum "ancien régime",wer war ein Spitzel,wer ein Freund? Es wird übereinander gesprochen, aber selten miteinander.Zwei Frauen traut man die schlimmsten Verbrechen zu,sind aber unschuldig.Die eine opfert sich für ihren Geliebten. Es ist auch kein Zufall, daß diese Frauen stärker sind , als ihre jeweiligen Partner.Auch wenn es in einer Küche stattfindet,sind diese Frauen keine dozilen Perserkatzen, sondern Löwinnen.

Unter einem westlichen Katalogefilter verstehe ich gar nichts.

Es war ein Witz.Es ist nicht alles analysierbar,schubladisierbar.

Für mich ist gute Kunst gar nicht exotisierbar. Sie ist universal.

Warum muß man alles gleich an "Regeln bemessen"? Welchen Regeln?

Kann man nicht unvoreingenommen etwas wahrnehmen? Grenzt man sich und die Dinge nicht ein , wenn man alles sofort nach eigenen vertrauten Sehgewohnheiten beurteilen muß ?

Ich habe nie gesagt, daß es ein "typisch persisches" Stück wäre.

Was wäre zb "typisch deutsches" Theater?

Sie dürfen auch nicht vergessen, daß Künstler im Iran einer Zensur unterliegen.Vieles kann nur subtil bleiben. Vielleicht kennen Sie den Film "Die Trennung von Nader und Simin" von Ashgar Farhadi.Oder "Taxi Tehran" von Panahi. Mit sehr einfachen,augenscheinlich banalen Mitteln,werden die gesamten komplexen historischen,politischen und gesellschaftlichen Probleme verhandelt. Leider sind viele Nuancen "Lost in Translation".

Welche Kriterien muß ein Stück erfüllen,um "uns" etwas im "Kontext von hochsubventionierten westlichen Festivals" sagen zu können?

Wären Sie damit einverstanden, Wolfgang?

Unsensibel bis arrogant ist er (der Text da oben). Er sucht keine Zugänge, ignoriert politische, historische, aktuell gesellschaftliche und sprachliche Gegebenheiten, die der Abend anbietet ... Und es dauert nicht lange: und: Diese Urteile werden hin und wieder bestätigt (werden müssen), je länger der Text gelesen wird.

Der erste Verdacht: Ein großes Team (meistens Frauen) schafft es, die (unzähligen) Hürden zur Verwirklichung einer solchen (intensiven, teilweise gefährlichen//absichtlich minimalisticsh, dicht und konzentriert gestalteten) Produktion in einer Theokratie zu überwinden. Ein privilegierter Text behauptet:

"Na! Nicht so ... Wir sind viel weiter. Und unsere Produkte, die sind toll und ...".

Das ist kaum zu fassen, wie Kontexte hier wild vermischt werden und sich das Fehlen eines Wissens über Zusammenhänge hurtig sichtbar macht.

Der zweite Verdacht: Ich bin ein Text mit gewissen Wahrnehmungsmustern und Erwartungen, der das immer so sieht und so kann. Egal was der Abend (an, für und mit sich) mit seinen ästhetischen und inhaltlichen Versuchen bringt. Es geht ja nicht um den Abend.

Dass es bei dem Stück bzw. in der Kritik von Herrn Lippert ein strukturelles Problem von Privileg und Globalisierung gibt, ja, aber was ich als Problem aufzeigen will, würde auch auf z.b. Angloamerikanisches Theater, das im Kontext der deutschsprachgen Theaterlandschaft gezeigt wird, zutreffen.