Top Secret International - Die Münchner Kammerspiele schicken Rimini Protokoll zum Spionieren in die Glyptothek

Spy Game

von Petra Hallmayer

München, 10. Dezember 2016. Sie können Gesetze brechen, ohne belangt zu werden und in das Leben selbst des bravsten Bürgers eindringen. Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblowers Snowden und dem NSA-Skandal kann keiner mehr leugnen, über welch gespenstische Macht sie verfügen. Einblicke in die undurchschaubaren und kaum zu kontrollierenden Netze der Geheimdienste versprechen Rimini Protokoll in ihrem neuen Projekt "Top Secret International (Staat 1)", das den Auftakt einer Tetralogie bildet. Für die aufwendige Kammerspiel-Produktion hat die Gruppe einen ungewöhnlichen Spielort gewählt: die Münchner Glyptothek.

Am Eingang des Museums für antike Skulpturen erhalten die Besucher Kopfhörer und Notizblöcke, ehe sie einzeln zum Rundgang aufbrechen. Bald schon meldet sich im Kopfhörer wechselweise eine männliche und eine weibliche Stimme, die "das System" vertritt, das immer weiß, wo man sich gerade befindet und einen fortan durch die Säle dirigiert. Mal werden uns kleine Aufgaben gestellt ("Mach ein Stoneface!"), mal hören wir Interviews mit Experten, etwa dem früheren israelischen Botschafter Avi Primor, einem Sprecher der Firma Hacking Team, einem Geheimpolizisten, CIA- und BND-Mitarbeitern.

Wachsamkeit und Paranoia

Sie schildern Auslandseinsätze, Beschattungsaufträge und die gruselig realen Möglichkeiten der totalen Überwachung. Sie erzählen von der Ausbildung von Spionen, davon, wie man jenen Blick erlernt, für den nichts mehr selbstverständlich und harmlos ist, alles zum Indiz wird. Wie da ein Insider die Ausweitung des Verdachts beschreibt, die Verwischung der Grenze zwischen Wachsamkeit und Paranoia, das erinnert an die Thesen des Soziologen Luc Boltanski und gehört zu den fesselndsten Momenten der Inszenierung. Überhaupt stellen die Interviews, die etwas unbeholfen mit Verweisen auf die Exponate verbunden werden, den spannendsten Part von "Top Secret International" dar. Darauf hätte man sich sehr gerne in Ruhe konzentriert. Die interaktiven Spiele jedoch, die Helgard Kim Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel um das Recherchematerial herum inszeniert haben, sind erstaunlich belanglos.

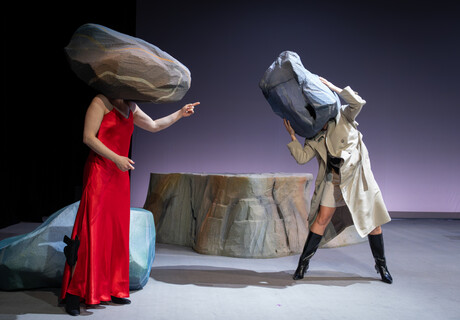

Verdächtig, verdächtig! © Benno Tobler

Verdächtig, verdächtig! © Benno Tobler

Beharrlich versucht uns die Stimme des Systems einzureden, dass wir von verdächtigen Subjekten umgeben sind, die nur zur Tarnung den Barberinischen Faun oder den Kopf des Marc Aurel betrachten. Das aber ist zu albern, um einen tatsächlich zu verunsichern. Via Kopfhörer werden uns Fragen gestellt, die darüber entscheiden, wie unser Parcours weiter verläuft, doch auf die man schwerlich ernsthaft antworten kann. So sollen wir mittels Handzeichen signalisieren, ob wir eine E-Mail auf dem Laptop unseres Partners öffnen würden, die einen "seltsamen Betreff" aufweist. Was bitte soll das sein? Ein Liebesgruß von Susi? Die Ankündigung eines Selbstmordattentats? Sind die Fragen konkreter formuliert, malen sie Szenarien aus, angesichts derer kein normaler Mensch weiß, wie er sich verhalten würde. Wer kann schon sagen, ob er fähig wäre, jemandem "Gewalt anzutun", um Menschenleben zu retten.

Schließlich dürfen wir noch ein bisschen Geheimagent spielen. Wir erhalten eine Einladung zu einem konspirativen Treffen im Museumscafé mit einem anderen Besucher, dem wir einen Zettel in die Hand schmuggeln müssen. Dann werden wir auf die Toilette gelotst, wo wir die Geschichte eines Iraners hören, den der Geheimdienst mit brutalsten Mitteln gezwungen hat, für ihn zu arbeiten. Daneben klingen die Versuche des Audioguides, uns das Fürchten zu lehren mit Sätzen wie "Denkst du, die Toilette wäre ein sicheres Versteck?" oder "Hörst du Geräusche aus der Kabine nebenan?" nicht nur kindisch, sondern fast obszön.

Spionage für jüng und alt © Benno Tobler

Spionage für jüng und alt © Benno Tobler

Wie viele Projekte des Regiekollektivs basiert "Top Secret International" auf der Vorstellung, dass inszenierte Live-Erlebnisse uns mehr über die Wirklichkeit vermitteln als reine künstlerische Fiktion. Darüber lässt sich streiten, doch immer wieder ist es Rimini Protokoll geglückt, Realität und Fiktion so intelligent zu verknüpfen, dass daraus unvergessliche Theaterabende entstanden sind. Hier aber wirkt die Umsetzung der Publikumseinbindung befremdend kopflos und naiv. So schlicht wie bei diesem Museumsspaziergang lässt sich Wirklichkeitserfahrung nicht simulieren. Statt es in interaktive Spielereien einzubetten, hätte man aus dem Interviewmaterial ein aufregendes Hörspiel machen können. Das wäre sinnvoller gewesen.

Top Secret International (Staat 1)

von Rimini Protokoll

Regie: Helgard Kim Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel, Recherche / Interviews: Kefei Cao, Timothy Carlson, Uwe Gössel, Alexander Manuiloff, Shahab Anousha, Interaction Design: Steffen Klaue, System Development: Martin Ohmann, Stefan Curow, Technische Leitung: Sven Nichterlein, Ausstattung: Dido Govic, Lena Mody, Katharina Schütz, Produktionsleitung: Jessica Páez, Spielleitung: Anna Donderer, Daniel Schauf, Dramaturgie: Imanuel Schipper, Sprecher: Peter Brombacher, Wiebke Puls, Anna Drexler, Katja Bürkle.

Dauer: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

www.muenchner-kammerspiele.de

Patrick Bahners, der die Inszenierung für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (14.12.2016) sah, meint dieses Stück könne leicht "nach New York exportiert werden, es ist nur scheinbar ortsspezifisch." Außerdem fragt Bahners: "Ist es unfair zu erwähnen, dass am Premierentag dauernd das System zusammenbricht?" Er sah "zwei von Anfang bis Ende geheimnislose Stunden. Die Schnitzel für diese Jagd wurden produziert durch das Zerreißen eines unsichtbaren Blattes Konzeptpapier."

"Der Erlebnischarakter führt nicht zwingend bei jedem Zuschauer zu einer tieferen Reflexion", meint Christoph Leibold auf Deutschlandradio Kultur (11.12.2016). "Dauernd wird man aufgefordert, irgendwo hinzuschauen, hinzugehen." Das erfordere so viel Konzentration, dass man den Aussagen der oft hochkarätigen Experten meist nur oberflächlich folgen könne. "Bedauerlich. Die Chance richtig zuzuhören lässt einem 'Top Secret International' leider nicht."

"Auch wenn ich meine, allein zu sein, fühle ich mich beobachtet. Ist das schon Paranoia?“, fragt sich Bernd Noack auf Spiegel-Online (11.12.2016). Rimini Protokoll hätten ihn in ein perfekt ausgeklügeltes Spiel verwickelt. Ein direkter Zusammenhang zwischen der hier in Szene gesetzten antiken Wirklichkeit und der Geschichte bestehe nicht, aber gerade das mache den Reiz aus: "Der neutrale Ort wird zum Schauplatz globaler Verwicklungen, ja sogar Verbrechen und versteckter Aktivitäten, die helfen, einen Krieg vorzubereiten oder einen Terror-Anschlag zu verhindern."

"Den glaubhaft authentisch erscheinden Geschichten, erzählt in einer Umgebung aus Zeugnissen einer 'versteinerten' Vergangenheit, steht eine Spielsituation gegenüber, die auch vor Albernheiten nicht zurückschreckt", beobachtet Matthias Hejny in der Abendzeitung (12.12.2016). Eine der Regieanweisung laute, sich wie der "Barberinische Faun" zu räkeln. "Ein derart auffälliges Verhalten widerspricht den Grundregeln, die der Spion-Nachwuchs im Trainingslager Glyptothek nach wenigen Schritten begriffen hat", so Hejny: "James Bond wäre nicht gerührt, sondern hätte sich geschüttelt."

"Mit dem Stück gelingt es Rimini Protokoll kaum, Geheimdienste auf eine taktile, weniger abstrakte Ebene zu holen", schreibt Lukas Latz in der Süddeutschen Zeitung (12.12.2016). "Trotzdem könnte das Stück für viele Zuschauer ein Weckruf sein, sich mit den Gefahren von Überwachung und intransparenten Sicherheitsbehörden auseinanderzusetzen. Und Datenschützern legt es nahe, dass gute Geheimdienstarbeit die Gesellschaft schon auch sicherer macht."

Man erfahre wenig Neues, findet auch Sabine Leucht in der tageszeitung (13.12.2016). Es stecke durchaus Wissenswertes in den Interviews. Allerdings sei man zu sehr okkupiert "von diesen unbeholfenen bis ärgerlichen Immersionsspielchen. Aufforderungen wie 'Mach ein Stoneface!' sind albern, die dauernde Frage, ob man sich beobachtet fühlt, ist nur blöd."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Ich meine das gar nicht polemisch, ich wüsste nur gern: gibt es da Schauspieler oder Performer? Ist das live gesteuert oder alles aus der Konserve? Gibt es ein gemeinsames Erlebnis der "Zuschauer"?

Vielleicht kann das jemand beantworten?

Schon mal was von neuen Theaterformen gehört?!

Ja-es gibt ein gemeinsames Erleben der "Zuschauer" - in der Kritik steht doch auch beschrieben,dass es zu einer Begegnung mit andern Zudchauern im Museumscafe kommt. Die Texte sind vermutlich zum Teil von Schauspielern eingesprochen worden und zum andern Aufzeichnungen von 'Experten',d.h. original Tonaufnahmen aus der Recherchephase.

Ich weiß wirklich nicht, ob das interaktiv ist, wenn der Museumsbesucher, der faktisch gar kein Zuschauer ist, sondern eben ein zum An-Schauen von Artefakten aufwendigst verführter Zu-Hörer, zu hören bekommt: "Du fragst ihn, warum wir Geheimdienste haben." Fakt ist: Er, der zum Anschauen verführte Zuhörer, fragt aber gar nicht!- sondern er hört sich geduldig an, was Rimini-Protokoll ihm einflüstert, dass er es tun würde, während er selbst eigentlich nur Rimini-Protokoll zuhört, die sich einen Schauspieler der Kammerspiele für ihre Einflüsterungen gechartert haben. Einflüsterungen, die den Teilnehmern an dieser Art inszeniertem Theatertheater vormachen sollen, dass sie selbst keine Einflüsterungen bekämen, sondern wirklichwirklich Zuschauer statt nur geführte Anschauer zu sein. Und damit ihnen vorspielen, dass sie irgendetwas zu melden hätten in diesem Staat. - Sehr gut. Sehr gut, dass es so große neue Kunstrichtungen gibt, die voll neben den unangefochten althergebrachten Dramatik-Klassikerinszenierungen von Regietheaterregisseuren bestehen! Wir sind alle so gut zueinander und wollen nur das beste für die Bürger! Dass die sich emanzipieren nämlich! Durch neue performative Formen! Von sich! Von ihrem eigenen Kopf! - Und vor allem vom klassischen Sprechtheater neuerer, ernstzunehmend kraftvoller Prägung - Wie gut, dass ich niemals einen Guide nehme in einem Museum. Das allein begreife ich schon als unstatthafte Einmischung in meine Wahrnehmung. Nicht auszudenken, ich käme zufällig auch noch an so einen inszenierten Guide! - (Mir ist schon wieder schlecht... ) Ich ahne jetzt, was z.B. Chris Dercon mit dem neuen Theater meinen könnte, das er ausbreiten möchte wie einen Kunst-Mantel über dem rückständigen, unneugierigen, literaturunkundigen Berlin, um das Sprechtheater, das heutig sein könnte, ganz zum Schweigen zu bringen...

Es könnte bei einem solchem nämlich zu echten, uninszenierten Interaktionen zwischen Theater und Publikum, die in ein Café nicht mehr hineinpassen, kommen - Das wünschen offenbar nicht einmal das Goethe-Institut und die Geheimdienste!

Ob man sich aufspielen muss und den Gesprächsparner ersteinmal heruntermachen muss (Zitat: "Also von welchem Stern kommst Du #1 denn?") ist eine anderes Thema.

danke für die Antwort. Ja, ich habe von neuen Theaterformen gehört, fände es aber dienlich, wenn Leute wie Sie nicht andere gleich total abwatschen ("welcher Stern"), wenn die anderen sich erkundigen.

Vielleicht erklärt diese überhebliche Reaktion ja besser als manch Aufsatz, warum es Lilienthal schwer hat.

Inhaltlich ist die Antwort im Übrigen ja dürftig. Schauspieler*innen sprechen auch sonst Audioguides ein, Recherche wird in Museen auch so betrieben. Das Herstellen einer einzelnen Begegnung im Museumscafé ist nett, dafür brauchte ich aber bislang keine Anleitung.

Vielleicht ist es eine schöne Spielerei, ein interessanter Tag und irgendwie auch etwas, was man mal machen kann. Und natürlich kann man auch auf alles das Label Theater kleben.

Derzeit fände ich passender, wenn das auf einer Museumsseite besprochen würde mit der Überschrift "Glyptothek probiert neues Audioguide-Format aus".

Bemerkenswert ist, dass Leute, die meinen, "neue" Theaterformen zu machen, immer nur einfach sagen, dass dies "neue" Theaterformen seien, was sie machen, aber nie richtig ausführen und mit entsprechenden Vergleichen und Beispielen belegen, was genau denn nun daran im Vergleich zu alten Theaterformen neu ist.

Das ist ein Problem. Wenn das angeblich neue einfach als Neues behauptet wird, ohne dass es als Neues gegen ihm gegenüber hervorgebrachter Kritik trotzdem als Neues besteht. Das Problem ist dann eine ästhetische Lüge, die ohne jede Scham verbreitet werden soll. Da sollte doch zumindest die Philosophie etwas dagegen haben dürfen, wenn in ihrem Fach dilettiert wird von Künstlern. Und das ist bisher noch nicht verboten worden, dass hier auch philosophisch, also u.a. ästhetisch argumentiert werden darf.

Vielleicht nützte der Diskussion, wenn man einmal versuchte die Begriffe "Form" und "Format" äathetisch zu definieren und mit Beispielen von Theater undoder als Theater behaupteten neuen Kunstformen zu belegen.

Wie #9 schon gesagt hat, geht es ja erst einmal um ästhetische Kategorien.

Darüber hinaus geht es aber natürlich auch um etwas anderes, z.B. Geld, Aufmerksamkeit usw. Dieser Audioguide ist ja nicht eine nette Gabe von Rimini Protokoll, sondern wahrscheinlich eine ziemlich üppig bezahlte "Inszenierung" der Kammerspiele. Wenn man also fragt, wem da etwas weggenommen wird: dem halt, der jetzt nicht inszenieren kann, weil er nicht zum Zuge kommt.

Dann geht es auch um Aufmerksamkeit: Nachtkritik schickt da nen Kritiker hin und alle andere Medien auch - statt sie zu anderen Aufführen zu senden. Vielleicht weil man noch an Namen wie Kammerspiele und Rimini glaubt?

Und da macht die Frage der Einordnung eben schon auch etwas aus. Oder wird jetzt hier auch künftig über die Konzerte berichtet, die die Kammerspiele veranstalten?

Noch eine Bemerkung: Ganz schön bezeichnend, dass hier als Sprecherinnen mit Anna Drexler und Katja Bürkle zwei genannt sind, die die Kammerspiele verlassen. Ich hätte als Schauspielerin auch keine Lust, Audioguides einzusprechen und das dann noch als "Inszenierung" durchgehen zu lassen.

Man kann diese Arbeit auch Audioguide nennen, meinetwegen, wobei diese Geste ja nicht einfach als Benennung, sondern als Abwertung ins Feld geführt wird, und damit als Abgrenzung von vermeintlich "wahrer" Kunst oder Theater. Das wird ja direkt deutlich, wenn man anschließend die Besprechung der Arbeit auf Seiten wie Nachtkritik lieber nicht sähe. Ich bin froh, dass die Nachtkritik-Redaktion Interesse auch an solchen Formen hat, sicherlich wurde hier ja im Vorfeld auch kein klassischer Theaterabend angekündigt. Über die Qualität der Arbeit an sich lässt sich dann ja hier wie man sieht wunderbar streiten. Aber solche generellen Ausschließungsphantasien sind dann zu einfach.

Ich kann allen, die hier in verschiedenen Foren das "Neue" so verteidigen empfehlen, einen Blick zurückzuwerfen und zu sehen, wie alt das sogenannte Neue eigentlich ist.

Unterwegs begleiten uns Soundbites des Ex-BND-Chefs Gerhard Schindler („Es gibt keinen sauberen Nachrichtendienst; es wird gelogen, verraten, betrogen, korrumpiert“) oder von André Hahn, dem Vertreter der Linken-Fraktion im PKGr (Parlamentarisches Kontrollgremium der Geheimdienste), der sich darüber beklagt, dass ein Großteil der angeforderten Akten geschwärzt ist und seine Aufklärungsarbeit somit einem Stochern im Nebel gleichkommt.

Die Info-Häppchen aus der Welt der Geheimdienste begleiten einen anregenden Spaziergang durch die antiken Sammlungen, werden aber zu oft durch alberne Spielchen unterbrochen. Die Route des Parcours ist technisch ausgetüftelt, stößt aber beim geplanten Treffen mit einem Kontaktmann an ihre Grenzen, weil zu viele Spieler gleichzeitig ankommen und sich Zeichen geben.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2018/03/11/staat-von-rimini-protokoll-spielerische-annaeherung-an-facetten-der-demokratie-im-hkw-und-neuen-museum/

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2018/03/26/viel-horch-und-etwas-guck/