Letzte Menschen - Oliver Bukowskis Requiem für einen linken Idealisten bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen uraufgeführt

Ich geh' keinen Schritt auf Eurem Nuttensteg

von Martin Krumbholz

Recklinghausen, 26. Mai 2017. In diesen Tagen jährt sich zum fünfzigsten Mal die Erschießung von Benno Ohnesorg – das Fanal der Studentenrevolte. Ein knappes Jahr später, 1968, geschah das Attentat auf Rudi Dutschke, der an den Spätfolgen ebenfalls starb. Bachmann, der Schütze, der Dutschke am Ku'damm vom Fahrrad schoss, war ein eifriger Leser der Bild-Zeitung. Dutschke besuchte den Mann in seiner Zelle.

Anketten üben für die nächste Demo

Oliver Bukowski spielt in seinem Stück "Letzte Menschen" darauf an, aber er verlegt das Sujet in die Gegenwart. Dutschke heißt hier Tom Schildhauer und ist der charismatische, nicht mehr junge Anführer einer linken, strikt gesinnungsethischen Bewegung. In der ersten Szene sieht man Toms Familie – Frau, Tochter – und ein paar "Kampfgefährten", wie sie für eine Demo üben, bei der sie sich irgendwo anketten wollen. Tom selbst ist nicht dabei – er besucht den Attentäter Stefan Bachler, so heißt er hier, im Gefängnis. Die Familie darf davon nichts wissen, sie würde es nicht verstehen. Aber für Schildhauer geht es offenbar um einen therapeutischen Akt, und zwar in beide Richtungen: Der Austausch soll ihm selbst guttun, aber er denkt wohl auch an einen gewissen Nutzen für den Täter.

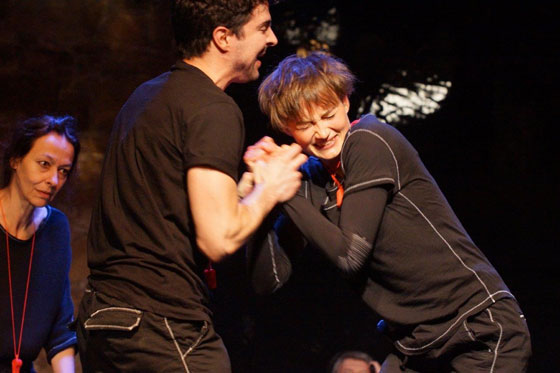

"Letzte Menschen" rückt nach der Premiere bei den Ruhrfestspielen ins Repertoire des Zimmertheaters Tübingen © Alexander Gonschior

"Letzte Menschen" rückt nach der Premiere bei den Ruhrfestspielen ins Repertoire des Zimmertheaters Tübingen © Alexander Gonschior

Es ist ein fragiles Konstrukt, das Bukowski sich da ausgedacht hat. Er will dem Zuschauer zwei Menschen näherbringen, die nicht eben leicht zu verstehen sind. Schildhauer wird einmal irgendein Award zugesprochen für seine Verdienste um den Kampf gegen Neoliberalismus und Globalisierung, ein "Lackmustest" für den alternativen Nobelpreis, wie es heißt. Doch der eigensinnige Mann sieht in der Auszeichnung eher so etwas wie einen Lackmustest auf seine Korrumpierbarkeit, ein "Nuttensteg“" sei das, meint er, weist die Trophäe empört zurück. Erst nach seinem Tod – denn dieses Stück ist auch ein Requiem – wird seine Frau Karen den immerhin mit 300.000 Euro dotierten Preis postum annehmen.

Links bekämpft Links

Handelt es sich bei Tom Schildhauer also um eine Person, die an einem hochgezüchteten Ideal von Anstand und Korrektheit scheitert, ist sein Gegenspieler Bachler ein von der Bewegung und ihren Idealen zutiefst Enttäuschter. Denn Bukowski hat den dumpfen Bildzeitungsleser, die "faschistische Schlammbirne", ignoriert zugunsten eines intelligenten jungen Mannes, der selbst ein Teil der linken Bewegung war, aber von gesinnungsethischer Maßlosigkeit und Hyperkorrektheit frustriert ist. Er argwöhnt, die Maos und Stalins unserer Tage säßen hinter ihren Computern und rotteten sich, stets prima informiert und tugendterroristisch, zu schwer erträglichen Schwarmintelligenzen zusammen. Und deshalb schießt er allen Ernstes auf einen wie Tom Schildhauer, der sich allenfalls durch Selbstüberforderung und ein Übermaß an Redlichkeit blamiert?

Axel Krauße inszeniert "Letzte Menschen" mit dem Ensemble des Zimmertheaters Tübingen © Alexander Gonschior

Axel Krauße inszeniert "Letzte Menschen" mit dem Ensemble des Zimmertheaters Tübingen © Alexander Gonschior

Bachler ist die am wenigsten plausible Figur des Stücks, und es hilft nichts, dass ihr Darsteller (Paul Schaeffer) sich in pathetische Gebärden steigert. Man nimmt dem Mann seine Geschichte einfach nicht ab. Weit sympathischer erscheint an seinem Krückstock Tom Schildhauer (Siegfried Kadow), und überhaupt ist schauspielerisch gegen diese Inszenierung des Tübinger Zimmertheaters wenig einzuwenden (Regie: Axel Krauße) – es ist eine redliche Bemühung um einen sperrigen Text, der auf der Höhe der Zeit sein will, sich aber auch in semantische Aporien verstrickt. Fällt das abgegriffene Schlagwort "soziale Gerechtigkeit", denkt man fast unweigerlich an Martin Schulz, diese abgespeckte, heruntergedimmte Version eines aufrechten linken Kämpfers. So etwas kann natürlich kaum gemeint sein. Doch das Schwanken zwischen Spott und Verzweiflung angesichts der strukturellen Widersprüche einer heutigen linken Bewegung, das den Text prägt, scheint ästhetisch eher in eine Sackgasse zu münden.

Man spürt es – pars pro toto – an einer Figur wie Schildhauers Tochter Fari (Kim Bormann). Fari für Fahrenheit. So grotesk versponnen wie ihr Name – man hat sie, wer weiß warum, nach einer Maßeinheit benannt – agiert die ganze (eigentlich sehr nette) Person, voller Sorge, "in so eine Mann-Frau-Geschichte eingesponnen" zu werden, ständig auf der Suche nach dem nächstbesten Anlass zur Empörung, und im möglichen individuellen Glück sieht sie nur frevelhaften Subjektkult. Die Revolution frisst ihre Kinder: Der Satz bekommt hier noch einmal eine andere Dimension.

Letzte Menschen

von Oliver Bukowski

Uraufführung

Regie: Axel Krauße, Bühne: Odilia Baldszun, Kostüme: Sabine Effmert, Dramaturgie: Sandra Schumacher.

Mit: Siegfried Kadow, Nicole Schneider, Kim Bormann, Toni Gojanovic, Robert Arnold, Paul Schaeffer.

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

Koproduktion Zimmertheater Tübingen/ Ruhrfestspiele Recklinghausen

www.ruhrfestspiele.de

www.zimmertheater-tuebingen.de

Einen "Abgesang auf alle politisch-moralischen Erlösungskonzepte" nennt Pitt Herrmann das Stück von Oliver Bukowski in den Sonntagsnachrichten Herne (28.5.2017). Bukowski schreibe "in einer geradezu schwebend-leichten, wunderbar ironischen und dabei äußerst wortwitzigen Sprache, die manchen Kritiker sicherlich wieder die Boulevardkeule hervorholen lässt". Axel Krauße inszeniere den "flinken Ballwechsel von Sprechblasen und Argumenten" dann aber "zwei Stunden lang zum Einschlafen", so der Rezensent. Wer das Stück mit seinen Nebentexten nicht zuvor gelesen habe, finde sich nur schwer zurecht bei dieser "erschreckend statischen Inszenierung", aber: "Schwamm drüber! Wünschen wir Oliver Bukowski lieber effektvolle, temporeiche und vor allem nicht so ironiefreie Nachinszenierungen, sein Stück 'Letzte Menschen' hats verdient."

Protestkultur "mit wenig Bühnenbild und wenig Publikum, aber viel Wortgefechten (…) mit brillant durchdachtem Zynismus", Dialoge wie Peitschenhiebe hat Ina Fischer gesehen und schreibt in der Recklinghäuser Zeitung (29.5.2017): Die Fragen um den Sinn und Selbstzweck jeder Protestbewegung seien existentieller Natur, "wenn auch in zwei Stunden geballt verdammt anspruchsvoll".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater Weimar

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

neueste kommentare >