Meister und Margarita - Am Mainzer Staatstheater schafft Hausregisseur Jan-Christoph Gockel eine eigenwillige Adaption von Michail Bulgakows Jahrhundertroman

Stalin ruft an

von Alexander Jürgs

Mainz, 17. Juni 2017. Der Teufel heißt hier Woland und sieht aus wie ein Schluckspecht von der Trinkhalle. Wampe unterm Netzhemd, Pferdeschwanz, Sonnenbrille, Typ: kaputter Alt-Hippie. Er ist nach Moskau gekommen, um es den sowjetischen Atheisten einmal so richtig zu zeigen. Denn wer nicht an Gott glaubt, glaubt schließlich auch nicht an seinen Widerpart.

Woland knüpft sich den schmierigen Berlioz vor, ein Systemgewinnler sondergleichen, Vorstandsvorsitzenden der Autorenvereinigung Massolit. Dessen Kopf wird schon bald von einer Straßenbahn (also: einem Symbol für den, haha, sozialistischen Fortschritt) fein säuberlich abgetrennt. Auf dieser Bahn, die einmal im Kreis über die Bühne ächzt, hat auch des Teufels Personal Platz genommen, ihr erster Auftritt wird von ein paar Takten Death Metal begleitet: eine Truppe Freaks im Dresden-Dolls-Stil, Vampire, wienernde Jahrmarktattraktionen, ein voluminöser Kater.

Jan-Christoph Gockels Inszenierung von Michail Bulgakows Roman "Meister und Margarita", dieser Weltliteratur gewordenen Satire auf die Sowjetunion und ihren Literaturbetrieb, ist ein poppiges Horrorkabinett. Schön komisch, schön schräg, schön überdreht. Anton Berman hat dazu die passende Musik geschrieben: Mal klimpert das Klavier melancholisch, dann klingt es nach Kneipenliedern, dann nach Elektropunk.

Ein Wimmelbild

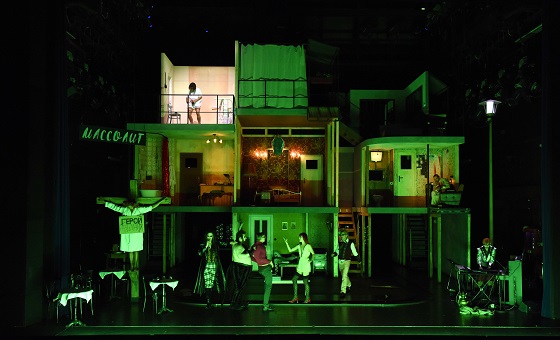

Gespielt wird "der russische Faust" auf einer spektakulären Bühne (von Julia Kurzweg): ein aufgeschnittener Wohnblock, neun kleine Zimmerchen, dazu ein schmaler Treppengang – es wirkt wie ein überdimensionales Wimmelbild. Aus zwei Gründen ist dieses Bühnenbild eine gute Wahl: nicht nur, weil es die Wohnraumknappheit, die in Bulgakows Roman eine zentrale Rolle spielt, so hervorragend illustriert, sondern vor allem auch, weil es die Möglichkeit schafft, die Vielschichtigkeit der Vorlage, das Nebeneinander der Handlungen und Erzählstränge, in einer Theaterfassung zu spiegeln.

Die Bühne von Julia Kurzweg © Bettina Müller

Die Bühne von Julia Kurzweg © Bettina Müller

Da kann dann zum Beispiel in einem einzigen Moment der über den Tod seines Mentors verrückt gewordene Schriftsteller Besdomny im zweiten Stock bitterlich klagen, während sich der Meister und seine Geliebte Margarita, von links beäugt vom Teufelskerl Woland, im Erdgeschoss auf dem Sofa herzen und zwei andere Meister-Ichs, wiederum in der obersten Etage, auf einem Balkon spielen. Das Collagenhafte des Romans findet im Kleinen Haus des Mainzer Staatstheaters so seine – sehr kurzweilige – Bühnen-Entsprechung.

Es steckt viel Bulgakow im Meister

In drei Teile, die sich jeweils einer Figur – dem Meister, der Margarita, dem Teufel – widmen, hat Gockel, Jahrgang 1982, seit der Spielzeit 2014/15 Hausregisseur in Mainz, seine sehr freie Adaption von Bulgakows Opus magnum separiert. Die größte Aufmerksamkeit wird dabei der Figur des Meisters zuteil. Die ersten, beinahe zwei Stunden bis zur Pause sind ihr gewidmet. Gockel hält sich dabei an die populäre Lesart, die diese Figur als ein Spiegelbild des Autors selbst sieht.

Zu Lebzeiten wurde Bulgakows Roman, der daran bis zu seinem Tod im Jahr 1940 immer weiter feilte, nie veröffentlicht. Erst posthum und dann zunächst auch nur gekürzt (man könnte auch sagen: zensiert) konnte die Geschichte von dem isolierten Schriftsteller, der an einem Werk über Pontius Pilatus arbeitet, in der Sowjetunion überhaupt publiziert werden. Und auch Bulgakows Arbeiten fürs Theater wurden von den kommunistischen Parteigängern meist abgelehnt.

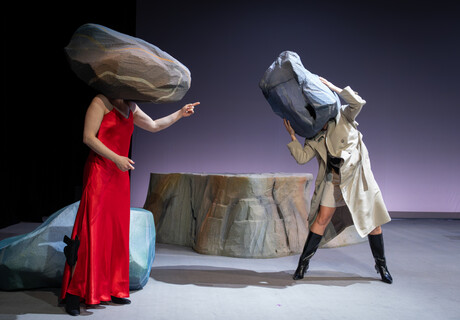

Spielen ein dämonisches Spiel: Leoni Schulz, Matthias Lamp © Bettina Müller

Spielen ein dämonisches Spiel: Leoni Schulz, Matthias Lamp © Bettina Müller

Dass der Autor sich mit der geschmähten Meister-Figur auch selbst beschrieben hat, liegt also nah. In der Mainzer Inszenierung wird deshalb auch ein Brief zitiert, den der enttäuschte Schriftsteller am 28. März 1930 an die Regierung der UdSSR abschickte – und in dem er darum bat, entweder aus dem Land ausreisen zu dürfen oder eine Stelle als Regieassistent zu erhalten, um sich so wenigstens den Lebensunterhalt sichern zu können. Kurz darauf gibt es noch eine reichlich skurriles Telefonat zwischen einer der Meister-Figuren und Josef Stalin.

Auch diese Szene verweist auf ein reales Erlebnis Bulgakows, der, nachdem er seinen Brief an die kommunistische Regierung verfasst hatte, tatsächlich wenig später vom Diktator persönlich angerufen wurde. Das verfemte Buch über Pontius Pilatus, dass der Meister im Roman schreibt, wird in Gockels Inszenierung zu einem Theaterstück, das die drei Meister-Darsteller immer wieder neu üben (und bei dem dann sogar auch ein echter Esel zum Einsatz kommt). Aus dem "Buch im Buch" im Roman wird so ein "Stück im Stück".

Feministischer Furor

Besonders stark ist vor allem der zweite Teil der Inszenierung, der sich mit Margarita Nikolaewna, der oft zur Staffage degradierten Partnerin des Meisters, beschäftigt. Gockel nimmt genau das zum Anlass für feministischen Furor auf der Theaterbühne. Wo bleibt die Margarita? Wo lässt Bulgakow seine Frauenfiguren mehr sein als "nackt  Nicolas Fethi Türksever, Sebastian Brandes, Leonie Schulz © Bettina Müller oder sexy"? Diese Fragen legt der Regisseur den weiblichen Figuren des Stücks in den Mund. Und immer wieder lässt er auch eine weitere Frage wiederholen, nämlich die, ob Margarita, kinderlos, 30 Jahre alt, reich verheiratet und vergöttert, denn glücklich sei mit ihrem Leben. Die Antwort lautet natürlich Nein.

Nicolas Fethi Türksever, Sebastian Brandes, Leonie Schulz © Bettina Müller oder sexy"? Diese Fragen legt der Regisseur den weiblichen Figuren des Stücks in den Mund. Und immer wieder lässt er auch eine weitere Frage wiederholen, nämlich die, ob Margarita, kinderlos, 30 Jahre alt, reich verheiratet und vergöttert, denn glücklich sei mit ihrem Leben. Die Antwort lautet natürlich Nein.

Leoni Schulz gibt eine überzeugende Margarita, die mal selbstbewusst agiert, sich dann aber wieder eingeschüchtert wegduckt. Am Ende – im kurzen, dritten Teil des Beinahe-Vier-Stunden-Stücks – muss sie sich auf den Teufel einlassen, um ihren verschollen gegangen Geliebten noch einmal treffen zu können. Woland verpflichtet Margarita zur Königin einer Ballnacht. Im Gegenzug verspricht er ihr, den Meister zurückzuholen. Mit einer goldenen Salbe, die ihr das Fliegen ermöglichen soll, schmiert sie sich den nackten Körper ein – und wird so zum Objekt, zum Spielball des Dämons.

Zur obskur-okkulten Feier wird das Publikum dann auf die Hinterbühne geführt. Eine Diskokugel dreht sich, Kronleuchter und große Spiegel verleihen dem kargen Raum ein wenig Glanz. Woland und seine Freaks geben nun Vollgas, tanzen und singen. "Give me american bubblegum, madame", hallt es durch den Raum. Margarita wird mit reichlich Theaterblut übergossen, bekommt eine spitze Krone auf den Kopf gestülpt. Verängstigt, nervös blickend steht sie da, während um sie herum wild getanzt wird. Würde das Stück nun enden, denn wäre das ein heftiger, verstörender Schluss. Doch Gockel schenkt seinem Publikum noch ein schnelles Happy End – ein bisschen Versöhnung nach seiner wüsten Horrorshow.

Meister und Margarita

nach Michail Bulgakow

Deutsch von Alexander Nitzberg

Regie: Jan-Christoph Gockel, Bühne: Julia Kurzweg, Kostüme: Sophie du Vinage, Musik: Anton Berman, Dramaturgie: Jörg Vorhaben.

Mit: Anton Berman, Sebastian Brandes, Vincent Doddema, Clemens Dönicke, Jan-Christoph Gockel, Kristina Gorjanowa, Rüdiger Hauffe, Lilith Häßle, Martin Herrmann, Lorenz Klee, Klaus Köhler, Antonia Labs, Matthias Lamp, Johannes Schmidt, K.D. Schmidt, Leoni Schulz, Ella Schwarzkopf, Nicolas Fethi Türksever.

Dauer: 3 Stunden und 40 Minuten (eine Pause)

www.staatstheater-mainz.com

Jan-Christoph Gockel hat mit dieser "fast vier vergnügliche Stunden" langen Mamut-Inszenierung aus Sicht von Michael Jacobs von der Allgemeinen Zeitung (die Kritik erschien auch im Wiesbadener Kurier) (19.6.2017) "wieder mal ein Meisterstück abgeliefert". Unter Aufbietung fast des gesamten Ensembles durchschreite er Bulgakows allegorisch-satirisches Wunderwek "wie eine verwunschene Schneekugel und mit diaboliscer Freude an künstlerischen Mutationen". EDer Regisseur schaffe es, der 600-Seiten Vorlage mit "sprudelnden Ideen immer noch eins draufzusetzen". So sei dieser "betörende Bilderwirbel" auch "ein sinnlich ausschweifendes Spektakel über die Magie des Theaters und seine schrankenlose Freiheit".

"Gockel folgt in seiner durch starke Musikeinsätze (...) geprägten Inszenierung der Romanvorlage", schreibt Andrea Pollmeier in der Frankfurter Rundschau (19.6.2017). "Skurrile Wechsel von Ort und Zeit" gelingen aus ihrer Sicht "dank raffiniertem Bühneneinsatz über weite Strecken nahtlos". Zudem betrete der Regisseur auch selber die Bühne und navigiere so nicht nur durch die Vielfalt der Ereignisse sondern mache auch ihre Manipulierbarkeit deutlich.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Dies ist dem Regisseur Jan Christoph Gockel mit seiner Inszenierung in Mainz aus meiner Sicht leider nicht gelungen. Ein Bemühen, es gut zu machen und in die heutige Zeit zu ziehen kann man ihm nicht absprechen. Er hat viel gewagt - doch letztlich wenig gewonnen.

Schon das Bühnenbild scheint falsch. Es setzt zwar die im Text formulierte räumliche Enge in den Moskauer Wohnblocks um, lässt dann aber die einzelnen Schauspieler*innen und Szenen klein und in weite Ferne rücken.

Die Liebesbeziehung zwischen dem Meister und Margarita kommt viel zu kurz. Stattdessen nimmt sich der Regisseur viel Zeit und Raum für das Parallel Universum Bühnen- und Theaterleben. Das ist zwar gut für manchen Kalauer – bringt aber für die Adaption des Romans wenig. Dass der Meister dann gleich dreifach auftritt, erschließt sich dem Zuschauer nicht und stiftet eher Verwirrung.

Die "russische Seele" war trotz dreier russischstämmiger Spieler*innen im Ensemble in der Inszenierung nicht wirklich zu spüren. Diese drei waren eher als Comedy artige Witzfiguren ohne Tiefe, versehen mit vordergründigem Humor, auf der Bühne ausgestellt.

Zwei zentrale Punkte werden regelrecht verschenkt: der Auftritt der Teufelsbrigade im Varieté wird den Zuschauern vorenthalten und der angedachte Ball mit dem Publikum ist viel Aufwand um alle Zuschauer auf die Bühne zu bekommen und dann steht man doch nur herum und schaut auf eine kleine Brettle Bühne – der angekündigte große Teufelsball findet nicht statt – was mit „American Bubblegum, madame“ als musikalischem Aufreißer wohl auch schwer gelingen konnte. Mein Fazit: Die Inszenierung - ein trashiger Kindergeburtstag mit Horroreffekten, einem leibhaftigen Esel auf der Bühne und viel zu lauter Musik!

Einige Zuschauer verließen in der Pause das Theater und das Meenzer Publikum applaudierte am Schluss frentisch.

Viel zu viele Zuschauer verließen in der Pause das Theater. Aber wie Lemmy Kilmister schon sagte: "Neun von Zehn sind Idioten!" Dafür klatschten die übriggebliebenen umso frenetischer.