Interview über Theater, Tyrannenmord und die Aktion “Scholl 2017“ des Zentrums für politische Schönheit mit dem Kölner Theaterwissenschaftler und Shakespeare-Forscher Peter W. Marx

Sehnsucht nach der großen Geste

Interview: Elena Philipp

3. August 2017. Wie weit darf die Kunst in ihrem Bestreben, politisch aufzurütteln, gehen? "Tod dem Diktator" stand auf Flugblättern, die das Zentrum für politische Schönheit (ZpS) kurz vor dem G20-Gipfel im Juli aus dem Fenster eines Istanbuler Hotels am Gezi-Park flattern ließ. Ausgeworfen von einem ferngesteuerten Drucker. Es war der spektakuläre dritte Teil der Aktion "Scholl 2017", zu deren Anfang Münchener Schüler*innen aufgefordert wurden, im Geiste der "Weißen Rose" Flugblätter gegen eine Diktatur ihrer Wahl zu verfassen (nachtkritik.de berichtete). Über die politischen und künstlerischen Implikationen der ZpS-Aktionen spricht nachtkritik.de-Redakteurin Elena Philipp mit dem Kölner Theaterwissenschaftler Peter W. Marx, der kürzlich in der taz einen Essay über Theater und Tyrannenmord veröffentlicht hat.

nachtkritik.de: Herr Marx, in Ihrem taz-Essay "Trump, Theater, Tyrannenmord" gingen Sie von einer satirischen New Yorker Inszenierung von Shakespeares "Julius Caesar" aus, in der US-Präsident Donald Trump als Caesar einem Anschlag zum Opfer fällt. Wenn Sie diese Arbeit mit der Aktion "Scholl 2017" des ZpS vergleichen, welche Unterschiede in der künstlerischen und politischen Äußerung stellen Sie fest?

Peter W. Marx: Man muss zunächst die Unterschiede betonen. Laut den Kritiken aus New York gab es in der Shakespeare-Inszenierung einen Boomerang-Effekt. Man erlebt zunächst Trump als triumphierenden Caesar – in einer satirischen Überspitzung, die vom Publikum auch glucksend und erheitert angenommen wird. Dann erfolgt der Schreckensmoment, wenn sich der Mord auf offener Bühne vollzieht. Der zerschlagene Caesar liegt als blutiger Fleischklumpen vorn auf der Bühne, während sich das Rededuell zwischen Brutus und Mark Anton abspielt. Was die New Yorker Inszenierung hier eigentlich macht, ist: die Leichtfertigkeit politischer Rede, in der schnell Vokabeln von Sieg, Niederlage und Vernichtung der Gegner benutzt werden, gewissermaßen im Körperlichen auszubuchstabieren. Das Stück feiert nicht den Tyrannenmord, sondern es hilft uns, gewärtig zu werden, was eigentlich politische Kultur als Auseinandersetzungskultur ausmacht, nämlich: dass sie letztlich friedlich erfolgt und die körperliche Unversehrtheit, auch von Kontrahenten, zu gewährleisten hat.

Handschlag auf Sieg oder Niederlage? Der New Yorker "Julius Ceasar" in der Regie von Oskar Eustis © Joan Marcus

Handschlag auf Sieg oder Niederlage? Der New Yorker "Julius Ceasar" in der Regie von Oskar Eustis © Joan Marcus

Wie sehen Sie im Gegensatz dazu die Aktion des ZpS, "Scholl 2017"?

Das ZpS spielt auf eine Rhetorik des Tyrannenmords an, die aus einer sehr spezifischen historischen Situation kommt, nämlich dem Widerstand gegen die NS-Diktatur. Und es versucht, diese Rhetorik und die Wertschätzung für das Martyrium der Geschwister Scholl auf gegenwärtige politische Konstellationen zu übertragen. Das erscheint mir, vorsichtig formuliert, sehr evokativ, aber in einem politischen Sinne wenig tragfähig. Der Tyrannenmord ist ja eigentlich nicht das, was wir als Mittel der politischen Wahl tatsächlich propagieren wollen. Zumindest scheint mir das eine Lehre der jüngeren Verhältnisse zu sein: dass es eher die Rhetorik von Sieg und Niederlage ist, die uns in Schwierigkeiten bringt, als der einfache oder vermeintlich einfache Widerstand.

Das heißt, das ZpS konterkariert das eigene Anliegen, indem es Strategien der Gewalt gegen mutmaßlichen Machtmissbrauch fordert? ZpS-Chef Philipp Ruch begründet seine Arbeit mit dem Anliegen, seine Generation aus ihrer Gleichgültigkeit aufzurütteln. Aber indem die Aktionen über die Stränge schlagen, wird das wirkungslos?

Es ist eine Romantisierung von Widerstand und Tyrannenmord. Diese Romantisierung macht mich offen gesagt sehr nachdenklich, weil sie historisch nicht bis ans Ende gedacht ist. Wir haben heute internationale Gerichtshöfe, auf denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und Täter bestraft werden. Das scheint mir ein zivilisatorischer Fortschritt zu sein. Demgegenüber ist eine einfache romantische Geste wie "Tötet die Diktatur" oder "Tötet den Tyrannen Eurer Wahl", noch dazu, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die nicht unter den Auswirkungen dieser Diktatur zu leiden hat, problematisch. Diese Geste erschöpft sich in einer gewissen Selbstbezüglichkeit.

Die Sehnsucht nach der großen Tat konnte man auch schon in Philipp Ruchs Manifest zum "Agressiven Humanismus" ausmachen, in dem der ZpS-Gründer beklagt, Demokratien seien unfähig, "große Menschenrechtler" hervorzubringen. Kritiker haben ihm verschiedentlich sogar die Verwendung "faschistoider Parolen" vorgeworfen. Gleichzeitig steht das ZpS hiermit auch in einer Tradition, die von Christoph Schlingensief und seiner Transparent-Aktion "Tötet Helmut Kohl" (1997) herkommt. Sehen Sie einen Wandel der medialen Aufmerksamkeit, die solche Aktionen erfahren?

Es gibt da eine große Kontinuität. Ob Sie Schlingensief mit Helmut Kohl nehmen oder Volker Lösch ein paar Jahre später, der sich in den Dresdner "Webern" Sabine Christiansen zum Opfer auserkoren hat: Das sind sehr berechenbare Tabus in unserer Gesellschaft, und diese Tabus zu brechen, provoziert natürlich die entsprechende Reaktion, in der Regel durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Kaltblütig dramaturgisch könnte man sagen: Genau darauf wird spekuliert. Es ist ja eigentlich ein gesundes Zeichen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ein Mordaufruf von den Behörden ernst genommen wird. Das andere ist die Frage: Was steckt hinter dieser romantischen Sehnsucht nach der großen Tat? Zum einen scheint diese Sehnsuchtsfigur daraus gespeist, dass wir die Geschichte nicht besser machen können als sie gewesen ist. Wir können die Fehler und die Verbrechen des Dritten Reiches durch keinen Widerstandsakt, den wir heute begehen, ungeschehen machen. Zugleich handelt es sich wohl auch um die Sehnsucht, dass es schön wäre, wenn sich Konflikte auf einen einfachen, klaren Antagonismus reduzieren ließen. Tatsächlich aber ist die politische Auseinandersetzung – und dass das nicht wahnsinnig sexy klingt, ist mir unmittelbar bewusst – "fußgängerisch". Wir haben eine Gesellschaftsordnung etabliert, die es erlaubt, möglichst viele Stimmen miteinander in einen Dialog zu bringen. Das halte ich persönlich für eine Errungenschaft. Mir sind der fußgängerische Pluralismus und die Mühen der Debatte näher als das Pathos des Tyrannenmords.

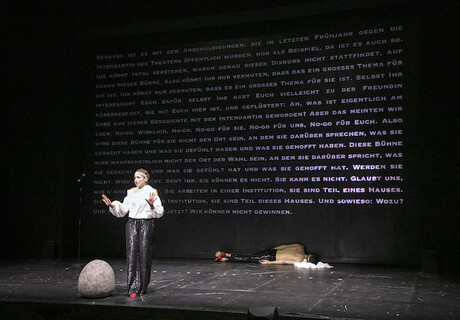

Die ZpS-Aktion "Scholl 2017", hier bei Protestübungen vor der Ludwig-Maximilians-Universität München © ZpS

Die ZpS-Aktion "Scholl 2017", hier bei Protestübungen vor der Ludwig-Maximilians-Universität München © ZpS

In einem Drama wie Camus' "Die Gerechten" wird die Figur des Tyrannenmords mit starken Zweifeln besetzt – entspräche das eher Ihren Vorstellungen von einer "fußgängerischen" Debatte?

Ich glaube, es geht nicht nur um die Zweifel, sondern darum, dass die Romantik der großen Geste uns davon dispensiert, die nötigen Schritte im Alltag zu gehen und Zeichen von Solidarität zu setzen. In der Aktion "Scholl 2017" finde ich den Einsatz des Druckers am Gezi-Park tatsächlich eine sehr interessante Variante, Protest zu artikulieren, weil es in situ an den Ort der politischen Auseinandersetzung geht und einen Akt der Solidarität mit denjenigen setzt, die gegen die Abschaffung der Demokratie protestieren. Es stellt sich auf deren Seite. Wenn man noch einmal den "Julius Caesar" bemüht – und Sie werden es einem Shakespearian nachsehen, dass er das Stück für schlau hält –, dann sieht man, dass uns Shakespeare den Übergang von einer Diktatur in die nächste zeigt und uns eigentlich auch die Aporie der Kette von Siegen vorführt: Es wird gesiegt bis zur Niederlage. In Brechts "Fatzer" heißt es "Von nun an und für eine lange Zeit wird es auf dieser Welt keine Sieger mehr geben". Das erscheint mir künstlerisch wie politisch ein interessantes Projekt zu sein: Wie kommen wir zu Formen, die die Logik von Sieg und Niederlage hinter sich lassen? Das geht einen Schritt weiter als die Zweifel bei Camus.

Donald Trump, der im "Julius Caesar" karikiert wird, hat sich jüngst in einem Twitter-Video als Wrestler inszeniert, der einen Gegner mit einem CNN-Logo über dem Gesicht verprügelt, wie Sie schrieben.

Es ist decouvrierend, wie sich Trump in eine Linie als bedingungsloser Sieger, als Schläger, stellt. Während der "Julius Caesar" uns die Leichtfertigkeit unserer Rhetorik in ihrer Konsequenz vor Augen führt, setzt sich Trump umgekehrt auf solche Gewaltphantasien drauf. Das finde ich einen beachtlichen historischen Kurzschluss. Man könnte fast sagen, dass auch das ZpS an eine archaische Vorstellung von Herrschaft anknüpft. Bei uns ist das Widerstandsrecht im Grundgesetz verankert. Das ist etwas ganz anderes als die spontane Geste, auf die sich das ZpS in einem Youtube-Video beruft: Wenn sich 5.000 Leute zu einem erfolgreichen Anschlag auf ein Staatsoberhaupt bekennen, dann hat das angeblich eine Legitimation um alle Gerichtsbarkeit, um alle Rechtsprechung herum. Das wissen wir als Theaterleute doch besser: In der "Orestie" – und die würde ich als theatrale Manifestation eines Beginns europäischer Staatlichkeit begreifen – ist es die Einsetzung des Areopags, der das Prinzip der Blutrache beendet. Auch das ist eine europäische Tradition: dass man die Bedingungslosigkeit eines Krieges aller gegen alle beendet und stattdessen eine Institution einsetzt, die so etwas wie Strafe, Sühne und Versöhnung denkbar werden lässt.

Peter W. Marx ist seit 2011 Professor für Theater- und Medienwissenschaft an der Universität zu Köln und Geschäftsführender Direktor des dortigen Instituts für Medienkultur und Theater. Veröffentlicht hat er unter anderem zu Max Reinhardt und Heiner Müller. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Shakespeare, insbesondere dessen Stück "Hamlet".

Peter W. Marx ist seit 2011 Professor für Theater- und Medienwissenschaft an der Universität zu Köln und Geschäftsführender Direktor des dortigen Instituts für Medienkultur und Theater. Veröffentlicht hat er unter anderem zu Max Reinhardt und Heiner Müller. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Shakespeare, insbesondere dessen Stück "Hamlet".

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

danke auch an nachkritik, dass sie sich unter "texte der saison" entschlossen hat wichtige gesellschaftliche debatten zu befördern (auch wenn sie meine kommentare - und welche noch? - oft zensiert)

gerade das zps hat ja als auftakt dieser aktion in die bayrische bildungspolitik "eingegriffen" und sich an minderjährige gewendet.

lieber herr marx, ich hatte NIEMALS meine meinung so differenziert und ausgewogen darlegen können - ganz unabhängig davon, dass ihr prominenter name ein großes gewicht hat. ich habe das zps in berlin kennengelernt und ihre aktionen dort vor ort intensiv verfolgen können. sie passen auf keinen fall in mein weltbild, welches sich für eine gesellschaft OHNE ständige opfer und täter engagiert und "tyrannenmorde" (zu denen völlig historisch verfälscht die geschwister scholl niemals aufgerufen haben) - schon allein durch die ideologisch beugsame definition "sieger-held-verräter-tyrann-führer" nicht viel mit der PERSON selbst zu tun hat - sie KANN - je aus unterschiedlicher sichtweise - als opfer oder täter - dargestellt werden. und ja "die schönheit könnte ein mögliches ende aller schrecken sein"!!! ... aber die "politische schönheit eines mordaufrufes" ist wohl bei fatzer nicht gemeint

diese trump-caesar-inszenierung aus new york ist ein gutes beispiel - für das an vielen stellen diskutierte "politische" am theater hochspannend:

"Es ist decouvrierend, wie sich Trump in eine Linie als bedingungsloser Sieger, als Schläger, stellt. Während der "Julius Caesar" uns die Leichtfertigkeit unserer Rhetorik in ihrer Konsequenz vor Augen führt, setzt sich Trump umgekehrt auf solche Gewaltphantasien drauf. Das finde ich einen beachtlichen historischen Kurzschluss."

ja, diese pointe hat getroffen - die ganze welt ...

"Die Beherrschung der Machteliten sowie andere Formen autoritärer Regime sind keine grundsätzlichen Charakterzüge von Gemeinschaften, sondern zeigen an, wie Gemeinschaften zerstört werden können. Damit Gemeinschaften vollständig oder in hohem Grade kommunitär sein können, müssen sich die meisten, wenn nicht gar alle Mitglieder ihren Grundwerten verpflichtet fühlen. Um eine solche Verpflichtung zu erreichen, müssen die Werte, die es zu pflegen gilt, (a) ernsthaft von den Mitgliedern der Gemeinschaft akzeptiert werden und (b) ihre grundlegenden Bedürfnisse widerspiegeln. Werden einige Mitglieder der Gesellschaft vom moralischen Dialog ausgeschlossen und nur manipulativ dazu gebracht, der Stimme der Moral zu gehorchen, oder werden ihre wahren Bedürfnisse nicht wahrgenommen, dann reagieren sie früher oder später auf diese Mißachtung mit unsozialem Verhalten. Kurz, Gemeinschaften können durch diejenigen, die sich an der Macht befinden, entstellt werden, aber das hätte eine Schwäche der moralischen Ordnung zur Folge, die nur durch ein stärkeres Eingehen auf die Bedürfnisse der Gemeinschaftsmitglieder oder durch einen völligen - nichtkommunitären - Wandel des gesellschaftlichen Grundmusters behoben werden könnte."

(Amitai Etzioni, "Die Verantwortungsgesellschaft. Individualismus und Moral in der heutigen Demokratie")

"Sowohl auf linksliberaler Seite als auch von rechts gewinnt ein ästhetisches Programm an Einfluss, das auf einen alten Schönheitsbegriff zurückgreift. Gemeint ist ein Konzept, das auf Überwältigung statt Emanzipation und auf einen schwärmerisch-totalitären und elitären Schönheitsbegriff setzt.

Den Menschen solle damit ein Gefühl gegeben werden, dass sie Teil von etwas Großartigem, moralisch Strahlenden sind und ihnen eine Schönheitserfahrung vermitteln, die ihnen zeige, dass sie wertvolle, wichtige Menschen und Akteure im heutigen, politischen Geschehen sind, erklärt Ullrich. Einen identischen Schönheitsbegriff sieht er bei Auftritten und Events der rechten "Identitären Bewegung".

Letztlich geht es bei den Rechten darum, dass von vornherein mit so einem klaren Wir- und Ihr- und Freund-Feind-Schema gearbeitet wird, und das ästhetisch instrumentalisiert wird."

http://www.deutschlandfunkkultur.de/kunsthistoriker-wolfgang-ullrich-die-gefahr-von.2156.de.html?dram:article_id=400830