Hundesöhne - Nurkan Erpulat inszeniert Ágota Kristófs Romantrilogie über Entfremdung und Exil am Maxim Gorki Theater Berlin

In der Einsamkeit der Baumwollwäsche

von Simone Kaempf

Berlin, 18. Oktober 2017. Als große Erzählung von Exil und Entfremdung ist der Abend angekündigt. Als eine Geschichte vom Verlust von Identität, Zugehörigkeit, Heimat. Und dass sich Nurkan Erpulat am Maxim Gorki Theater dieses Stoffes annimmt, ja da geht man sofort mit, das leuchtet ein für dieses Haus, das sich das Austarieren von Themen wie Flucht, Heimatverlust und die Folgen auf die Fahnen schreibt. Und Erpulat will einen auf den ganz langen Weg mitnehmen: durch alle drei Romane von Ágota Kristóf, von der Kindheit der beiden Zwillinge aus dem berühmt gewordenen ersten Roman "Das große Heft" bis hin zu ihrer unglücklichen Wiederbegegnung 40 Jahre später im dritten Teil.

Es geht ums Aufwachsen im Haus der bösartigen Großmutter, in der die Kinder nach Ausbruch des Krieges sich selbst überlassen sind. Die Flucht des einen Bruders und das Leben des anderen in der sowjetischen Diktatur wird in vielen Einzelszenen erzählt. Und natürlich steht im Mittelpunkt, wie beide sich abhärten, um zu überleben. Sie lernen betteln, lügen, stehlen und töten ihre eigenen Gefühle durch verschiedene Übungen ab. In ihrer Dachkammer beschließen die Jungen, ihr Leben in Aufsätzen zu dokumentieren, für die nur eine Regel gilt: "Wir müssen beschreiben, was ist, was wir hören, was wir machen." Wörter, die Gefühle definieren, sind verboten, weil sie nicht genau sind.

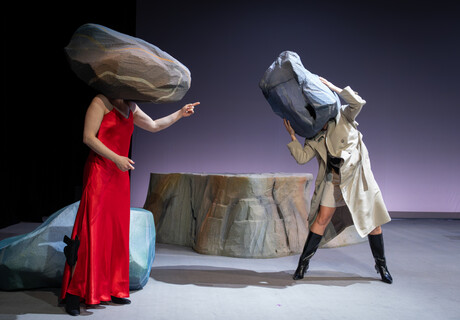

Im Krieg entfremdet, unter der anschließenden Sowjetherrschaft getrennt: Linda Vaher und Loris Kubeng als Zwillinge Lucas und Claus © Ute Langkafel

Im Krieg entfremdet, unter der anschließenden Sowjetherrschaft getrennt: Linda Vaher und Loris Kubeng als Zwillinge Lucas und Claus © Ute Langkafel

Die Zwillinge, die sich in Abhärtung üben, stehen in Erpulats Inszenierung nun in weißer Baumwollunterwäsche da. Sie rollen weiße Papierbahnen herunter, auf die sie Haus, Wald und Bäume malen. Sie schmieren weitere Farbe aufs Papier, wenn vom Schreiben die Rede ist, und werden zumindest immer dreckiger. Nur kälter, härter oder verrohter verhalten sie sich nicht. Die blasse Kindlichkeit, mit der Linda Vaher und Loris Kubeng sie spielen, bleibt immer gleich, ob sie nun Soldaten, Pfarrern oder der Großmutter begegnen. Kälte, Härte, Entwurzelung durch die Flucht? Alles nur Behauptung, während auf der Bühne weitgehend tapfer im Stil höheren Jugendtheaters agiert wird. Ist von Maschinengewehrrattern die Rede, zucken die Körper, als seien sie getroffen. Ein hingeworfener Anzug symbolisiert ein Kriegsopfer. Wer in die Rolle des Pfarrers schlüpft, schmiert sich schnell ein Kreuz auf die Brust.

Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne

Es ist die Errichtung einer außermoralischen Welt, die von den Kindern vollzogen wird. Kristóf beschreibt sie in knapper Sprache, die die Härte der Situation betont. Erpulat aber verschenkt den Stoff an ein ausuferndes Stationendrama mit harten Erzählbrüchen, in dem man den Überblick verliert und keinem klaren inhaltlichen Interesse folgen kann. Auch nicht, wenn es ausufernd emotional wird. Im zweiten Teil nämlich, wenn Lucas der jungen Yasmine begegnet, als sie ihren Sohn ertränken will, und fortan Kind und Mutter bei sich aufnimmt.

Bald verliebt er sich in eine andere Frau, die Bibliothekarin Clara. Wie Çiğdem Teke sie spielt, früh ergraut und wie im Gefühlskorsett gefangen, zeigt sich sehr schön ein Typus aus einer gefühls-verzerrten Welt. Auch andere Figuren wie Falilou Seck als aktentaschentragender Polizist haben ihre guten Momente. Doch das Figuren-Panorama bleibt unüberschaubar, die sechs Schauspieler übernehmen wechselnde Rollen. Auch die beiden Brüder-Rollen sind nicht festgeschrieben und oft nicht richtig zuordenbar.

Leben in einer unfertig beschriebenen Welt: Linda Vaher, Jonas Anders (liegend) und Falilou Seck spielen im Bühnenbild von Moritz Müller © Ute Langkafel

Leben in einer unfertig beschriebenen Welt: Linda Vaher, Jonas Anders (liegend) und Falilou Seck spielen im Bühnenbild von Moritz Müller © Ute Langkafel

Im dritten Teil legt Erpulat viel weißes Papier nach. Lange Bahnen hängen im Hintergrund und dienen als Video-Projektionsfläche. Wieder ist es Teke, die nun im Kostüm und in Perücke dasitzt, ziemlich adrett, und von ihrer Kindheit erzählt. Auf der Leinwand vervielfacht sich die Figur. Tänzerische Elemente kommen hinzu und man begreift langsam, dass jetzt Claus erzählt: davon, dass er im Gefängnis sitzt, weil etwas mit seinen Papieren nicht stimmt. Dass er in die Stadt der Kindheit zurückgekehrt ist und wie es war, allein bei der Großmutter zu bleiben, bis die Bomben fielen. Aber in dem abstrakten Ambiente kann die Erzählung aus der Kindheit nicht für sich gewinnen. Beides passt nicht zusammen, die Szenen wirken fremd nebeneinander, so dass der Abend erzählerisch und ästhetisch nicht aufgeht.

Auf der Bühne hat es bisher gar nicht so viele Umsetzungen von Ágota Kristófs Büchern gegeben. Vor Jahren gastierte bei "Theater der Welt" eine südamerikanische Inszenierung, in der die Schauspieler wie quietschbunte Puppen auftraten. Das Stück entfaltete eine Grausamkeit, wie man sie sonst nur im Märchen findet. Aus dem Märchen zurück in eine halb-psychologische Erzählung gewendet, wie Erpulat es in "Hundesöhne" unternimmt, wird's zu einem langen, enttäuschenden Abend.

Hundesöhne

nach Ágota Kristóf

Fassung von Nurkan Erpulat und Arved Schultze nach den Romanen "Das große Heft" / "Der Beweis" / "Die dritte Lüge"

Regie: Nurkan Erpulat, Choreografie: Modjgan Hashemian, Bühne: Moritz Müller, Kostüme: Lea Søvsø, Musik: Michael Haves, Dramaturgie: Arved Schultze

Mit: Jonas Anders, Loris Kubeng, Taner Şahintürk, Falilou Seck, Çiğdem Teke, Linda Vaher.

Dauer: 3 Stunden 50 Minuten, eine Pause

www.gorki.de

"Das sind mühsame drei Stunden Lebenszeit", resümiert Dirk Pilz den ersten Teil eines letztlich doch "bemerkenswerten Abends" in der Berliner Zeitung (20.10.2017). Denn: "Nach der späten Pause (…) wird es gut 50 Minuten unversehens eine dichte, dringliche Inszenierung." Nurkan Erpulat lasse im ersten Teil die Geschichte in Geschichten zerfallen lässt, die wie losgelöste, dumpfe Backsteine in der Wirklichkeit lägen – "und im zweiten, indem er seine Figuren diese Geschichtsbrocken wie Ersatzhäute tragen lässt". Vielleicht stecke darin die Pointe dieser Inszenierung: "Sie nimmt das Vergangene einesteils wie unverdaute, grobe Klötze, die jedem Spiel und jeder Leichthändigkeit im Weg stehen, anderenteils als eingängige Spielwiese der Identitätsangebote."

Die Aufführung fordere so manche Geduld, schreibt Benjamin Trilling in der taz (20.10.2017). Und doch scheint sich es sich zu lohnen. Die Erfahrung, die Ágota Kristófs in den Roman hineinlegt habe, destilliere auch Erpulat in der Inszenierung: "Was in den Kriegsgrauen an Menschlichkeit zerstört wird, ist nicht mehr zu heilen." Erpulat entblättere mit seiner reduzierten Inszenierung die seelischen Trümmer, die der Krieg bei den Überlebenden anrichte.

Irene Bazinger schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (21.10.2017): Nurkan Erpulat übernehme Ágota Kristófs schockierend nackte Erzählpmatisch auf lineare Illustrationen, emotionalisierende Zutaten und theatralisches Pathos". Auch die Spielweise des mit "konsequent unterkühlter Leidenschaft überzeugenden Ensembles" sei "karg und kalt". Leichtfüßig bewältigten die Schauspieler*innen die "Abwesenheit von narrativen Hierarchien", konzentrierten sich auf "körperliche Beredsamkeit statt auf psychologische Analysen" und übersetzten damit die Romanvorlagen in eine "klare, sinnliche Choreographie". Der Abend gelinge, weil Nurkan Erpulat nie vergesse, dass er gegen Ágota Kristófs Roman-Trilogie eigentlich keine Chance hat – und es "gestalterisch demütig, handwerklich solide, künstlerisch integer" doch versuche und mit Feingefühl und Phantasie trotzdem schafft.

"Blutleer: Nurkan Erpulats 'Hundesöhne' am Maxim Gorki Theater ist eine recht brave Adaption von Ágota Kristófs Romanen", so die Unterzeile zu Christine Wahls Kritik im Tagesspiegel (24.10.2017). Desse amoralische Überlebensbrutalität transportiere sich in Erpulats Inszenierung seltsamerweise kaum. "Über weite Strecken sieht man hier eine recht brave Romanbebilderung. Es ist einer jener Adaptionsabende, bei denen sich – sofern man die Texte kennt – die Grundsatzfrage nach dem Bühnen-Mehrwert stellt." Nach der Pause versuche Erpulat, den Überschreibungsgestus zu einer Art Identitäts- und Subjektreflexion zu verdichten, doch "die (blut-)leere Art, wie der Abend nun aus der plastischen Bebilderung in die effektaufwendige Abstraktion stürzt, macht ihn leider nicht zwingender."

Erpulats Regie übersetze Kristofs schockgefrostete Prosa in gewollt naives Theater, findet Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (26.10.2017). Die Inszenierung entwickle über vier Stunden einen schönen erzählerischen Sog, "aber sie tut, ganz im Gegensatz zur Lektüre der Romane Kristófs, gar nicht weh".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

Leider ist er das nicht. Und so folgt nach der viel zu langen Pause noch ein Schlussteil, in dem alles anders ist. Die Spieler*innen sind nun einheitlich gekleidet, ein überaus plattes Symbol aufgelöster Identitäten. Alternative, dem etablierten Narrativ widersprechende Geschichten werden nicht mehr gespielt, verlebendigt, in Raum und Zeit geworfen, sondern trocken rezitiert. Live-Kameras verdoppeln die Szenerie multiperspektivisch, später wird Secks Gesicht zu Bruchstücken, erzeugt durch Videoprojektionen auf immer kleinere abgerissene Papierfetzen. In seinem Schlussteil wird der Abend deutlich virtuoser – aber auch erheblich flacher. Jeder neue Einfall feiert sich selbst, stellt sich aus in einer Eindeutigkeit, die allem Vorangegangenen widerspricht. Wo zuvor das Theater – wiederholt in seinen Mechanismen offen ausgestellt – erzählt, erfindet, spekuliert, ist es nun bestenfalls ein Ausstellungsort für Theatermittel, die ihre Funktion so sehr feiern, dass sie, wem sie dienen, nämlich der Geschichte, vollständig zu vergessen scheinen. Im Gegensatz zu den Teilen vor der Pause scheint Erpulat nun nicht mehr zu wissen, wie er die fortschreitende Desintegration menschlicher Identität erzählen könnte. Also setzt er gemeinsam mit seinem Choreografen Modjgan Heshemian auf plakative Bilder, die schnell interpretiert sind und nichts mehr verbergen. Und so endet ein Abend, an dem es sich tatsächlich lohnen würde, zur Pause zu gehen.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2017/10/19/das-papierne-ich/

--

Kennen wir, liebe Sophie,

wir haben doch drüber geschrieben: http://bit.ly/2yAXTv6

Herzlich

miwo/Redaktion

Und noch einmal muss ich #8 widersprechen: Der erste Teil in Berlin, "das große Heft", war viel dichter als in Stuttgart. Hier folgten die Bilder Schlag auf Schlag, was aber wohl der Gesamtdramaturgie zu schulden war.

Der Berliner Abend erzählt viel mehr - er ist viel extremer, weil das "große Heft" allein an sich doch sehr vorhersehbar ist. Die Themen Flucht, Trennung, ein Leben irgendwo zurücklassen, und dann die Unmöglichkeit wieder "zusammenzukommen" - das hat mich schon sehr berührt am Gorki.

Und ob jetzt Schlamm, oder die Musik, oder das Bühnenbild oder was auch immer, schon mal dagewesen ist, ist für mich nicht ausschlaggebend.

Das erinnert mich daran sofort gelangweilt zu sein, wenn jemand mit 5 Bällen jongliert. Kenn ich! Langweilig!

Ich habe die Bücher der Autorin nicht gelesen und ich fand es eine großartige Leistung der SchauspielerInnen wie unterkühlt und "zeitlos" sie spielten.

Mit der Inszenierung ist Nurkan Erpulat ein großer Wurf gelungen.