Biedermann und die Brandstifter / Fahrenheit 451 - Das Schauspiel Dortmund eröffnet sein neues altes Haus mit einem dystopischen Doppelabend

In der Pfefferminz-Hölle

von Martin Krumbholz

Dortmund, 16. Dezember 2017. Die Fünfzigerjahre sind, natürlich infolge des Weltkriegs, ein Jahrzehnt gruseliger Dystopien. Den Auftakt machte 1948 George Orwell mit "1984", 1953 folgte Ray Bradbury mit der Geschichte des naiven Feuerwehrmanns, der Bücher verbrennt, statt Feuer zu löschen – "Fahrenheit 451". Max Frischs Parabel "Biedermann und die Brandstifter" von 1958 ist damit verglichen schon fast eine behagliche Beschreibung präfaschistischer Zustände, und man merkt Gordon Kämmerers Inszenierung zur Wiedereröffnung des Dortmunder Schauspiels an, welche Anstrengung es kostet, dem Text eine gewisse markige Farbigkeit zu verpassen.

Nach 20 Minuten fällt das erste Wort

Wobei man Letzteres keineswegs buchstäblich verstehen darf, denn Kämmerer und sein Ausstattungsteam haben sich für das fast realistische Wohn-Ambiente der dreiköpfigen Familie Biedermann ein perfides Pfefferminzgrün ausgedacht, in dem nicht nur die Tapeten, sondern auch alles Übrige gehalten ist, also nicht nur der Bilderrahmen, auch der Bildinhalt – man guckt sich an einem zwanzigminütigen stummen Vorspiel die Augen wund, bevor man fast einen Schrecken kriegt, weil dann doch, man glaubt es kaum, das erste Wort fällt.

Aufstehen, aufs Klo gehen, Zähneputzen, frühstücken, den Teddybären herzen, und das alles im Loop – hier wird also feierlich das biedere Familienleben der Familie Biedermann denunziert, bis endlich der erste Brandstifter erscheint und sich anschickt, die grüne Pfefferminz-Hölle in Brand zu setzen. Hätte die Aufführung in Björn Gabriel nicht immerhin einen Spieler, der dem Brandstifter Schmitz eine gewisse Gelenkigkeit und, ja, Verschmitztheit verleiht, man müsste verzweifeln angesichts der öden Marionettenhaftigkeit, mit der Frischs Schulbuchklassiker hier verhandelt wird.

Ausgesetzt in einer furchtbaren und hartherzigen Welt

Und da man viel Zeit zum Nachdenken hat, kommt man womöglich auf die fatale Frage, ob der Autor des Lehrbuchklassikers vielleicht davor warnen will, fremden Personen mit undurchsichtiger Vergangenheit in unruhigen Zeiten Obdach zu gewähren, sie könnten ja das Haus in Brand setzen. Klar, so ist es auf keinen Fall gemeint, Frisch war ja eher ein Linker und jedenfalls kein Schweizer Spießer, er wollte vor Nazis und nicht etwa vor Flüchtlingen warnen, aber im Grunde ist es doch seltsam, dass ein Stück mit einer solch gravierenden Konstruktionsschwäche einen solchen Erfolg feiern konnte und auch 60 Jahre später, wenn auch mühsam, noch aufgeführt wird.

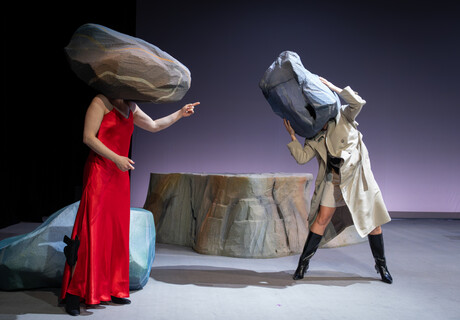

Uwe Schmieder als Feuerwehrmann und Bettina Lieder als dessen Freundin in "Fahrenheit 451"

Uwe Schmieder als Feuerwehrmann und Bettina Lieder als dessen Freundin in "Fahrenheit 451"

© Birgit Hupfeld

Das zweite Stück des Doppelabends (ohne Pause) ist also Bradburys "Fahrenheit 451" (das ist die Temperatur, bei der Papier Feuer fängt), wobei es sich natürlich nicht um ein Stück, sondern um einen ehrenwerten Roman handelt, dessen eigentliche Stärke weniger in seiner schlichten These liegt – ein autoritärer Staat wird Bücher verbieten und verbrennen wollen und man muss sich dagegen wehren! – als in seiner stilistischen Eleganz. Um diese zumindest partiell zu retten, und das ist ja das Manko vieler Romanadaptionen, muss man möglichst große Portionen Urtext – ja, aufsagen lassen, anders lässt es sich kaum formulieren. Bettina Lieder macht das als Erzählerin sehr schön, wenn sie auch die Rolle der Clarisse, der Freundin des Protagonisten Guy Montag, allzu treuherzig als einen direkt vom Himmel gefallenen Engel interpretiert.

Aus dystopischer Gegenwart

Gewissermaßen durch ein Fenster hindurch werden Zitate aus dem "Biedermann" in Form einer Fernseh-Soap in "Fahrenheit 451" einmontiert – Rückblicke aus einer dystopischen Gegenwart in eine prädystopische Vergangenheit. So verklammert Kämmerer die beiden Einheiten des Abends, deren verbindendes Glied in der Figur des Brandstifters liegt. Uwe Schmieder als Feuerwehrmann Guy Montag, der langsam begreift, dass Bücher ein kostbares Gut sind, wird einigermaßen gewaltsam in eine Christus-Pose gezwungen, nackt und ausgesetzt ist er in einer furchtbaren und hartherzigen Welt. Allerdings sollte Guy Montag ja weniger das Opferlamm sein als das sich wandelnde Vehikel einiger Botschaften, die der Autor uns mit auf den Weg geben will. Übrigens hat der Dortmunder Sprechchor zwei, allerdings entbehrliche, Auftritte. Diese verspätete Spielzeit-Auftakt-Inszenierung (schön, dass man wieder in der Stadtmitte spielen kann) verrät denn doch sehr viel Ehrgeiz an der falschen Stelle.

Biedermann und die Brandstifter / Fahrenheit 451

von Max Frisch / Ray Bradbury

Regie: Gordon Kämmerer, Bühne: Matthias Koch, Kostüme: Josa David Marx, Musik: Max Thommes, Video: Tobias Hoeft, Dramaturgie: Anne-Kathrin Schulz.

Mit: Ekkehard Freye, Alexandra Sinelnikova, Björn Gabriel, Max Thommes, Frauke Becker, Uwe Schmieder, Merle Wasmuth, Bettina Lieder und dem Dortmunder Sprechchor.

Dauer: 2 Stunden 20 Minuten, keine Pause.

www.theaterdo.de

"Drehbühne, Unterbühne, zwei Windmaschinen, magische Momente im Regen – das ist Vorsprung durch (Bühnen-) Technik," schreibt Bettina Jäger in den RuhrNachrichten (17.12.2017). "Der Funke springt über an einem sehenswerten Doppelabend, in dem es um Feuer geht." Die Verknüpfung des Max-Frisch-Stücks mit dem Ray-Bradbury-Stoff funktioniert aus Sicht der Kritikerin "verblüffend gut". Ihr Fazit:" 140 spannende Minuten, die uns Bürger mahnen, uns rechtzeitig zu engagieren, und die trotzdem Spaß machen. Der moralische Zeigefinger taucht dabei nicht auf. Auch das ist ein Kunststück."

"Es ist sicher eine der besten Ideen des Regisseurs, den Brandstifter bei Frisch nun als obersten Bücherverbrenner bei Bradbury zu präsentieren", schreibt Arnold Hohmann in der WAZ (18.12.2017) (und leider auch den Namen des Regisseurs penetrant falsch!). " Doch wenn es dann an das Schicksal des armen Montag gehe, werde plötzlich eine Bedeutsamkeit beschworen, die wüst über Bradburys Roman herausragen möchte. Eigentlich sei Montag nur "so etwas wie ein vorsichtiger Dissident, der allmählich die Schönheit dessen erkennt, was er da tagtäglich beseitigen muss. Wenn er Menschen trifft, die Bücher auswendig lernen, um ihre Inhalte zumindest oral zu retten, hat er seine Passion erkannt. Krämer aber zwingt den meist nackt herumirrenden Feuerwehrmann fast gänzlich in die Rolle eines Phönix aus der Asche, mal aber auch in Christus-Pose. Da will einer große Schlussbilder schaffen, schießt dabei aber deutlich übers Ziel hinaus."

Von "hinreißenden Spielszenen" schreibt Ralf Stiftel im Westfälischen Anzeiger (18.12.2017), auch wenn der Abend ihn nicht in allen Momenten überzeugt. Trotzdem warne der Abend überzeugend vor einer Diktatur der Langeweile und der Narkotisierung des Denkens durch den Konsum.

"Großartige Bilder" hat Stefan Keim für die Sendung "Fazit" vom Deutschlandfunk (16.12.2017) gesehen, auch wenn er dem Abend insgesamt eine gewisse Überambitioniertheit bescheinigt. Auch sei er gelegentlich lang und anstrengend. Er spricht aber auch von "ausgezeichnenden Schauspielern" und einem "packend zusammen spielenden Ensemble" und lobt auch insgesamt die Auseiandersetzung mit der Gefährdung der Demokratie, die der Abend aus seiner Sicht anstößt.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Ich hoffe einfach, dass dieser Kommentar satirisch gemeint ist, und ich es einfach nur nicht mitbekommen habe. Denn diese fette Arroganz, dieses berlinzentrische Wir-Gegen-Euch, und diese jahrzehntealte Auffassung von Provinz wäre sonst nur disqualifizierend und arg peinlich. Mit besten Grüßen aus dem „Pott“.

Wenn Kämmerer andere Regiehandschriften als die der Berliner Regirliga- dann hätt ich das auch erwähnt... Ich habe auch in keinsterweise den Berlinstyle positiv oder negativ bewertet, sondern einzig bemängelt, dass sich der Pott mit dem billigplagiat aus Berlin schon so megazufrieden stellt bzw. Nicht checkt, dass es sich halt nicht um ne Goldkette handelt, sondern um Modeschmuck à la BijouBrigitte...

die sache mit den politischen doppelabenden... geschenkt.

Das ist wirklich künstlerisches Theater auf höchstem Niveau, mit philosophischer, psychologischer Aussagekraft.

Hingehen

Solch ein polyphones Theater vermisse ich in Berlin