Good Sherry beim Festival "Save your Soul" in den Berliner Sophiensaelen - Ein Beitrag zu sprachlicher Gewalt, wieder einmal

Therapie wider Willen

von Katharina Alsen

20. November 2018. Es kommt nicht so oft vor, dass Künstler*innen von Veranstalter*innen das Mikrophon abgedreht wird. Aber wenn, dann muss man aufmerken. Weil eine fundamentale Grenze erreicht wurde, weil eine Performance offenbar an den Grundfesten dessen rüttelte, was unsere Kultur ästhetisch und ethisch vertretbar findet. So geschehen beim eben zu Ende gegangenen Festival Save Your Soul an den Berliner Sophiensælen.

Sich in eine "Sherapy Session" zu wagen, birgt Risiken. Hinter dem Zungenanstoßer stecken die interaktiven Performances der US-amerikanischen Künstlerin Ann Liv Young, die als konstruiertes Alter Ego namens Sherry Vignon pseudotherapeutische Formate der Extreme anbietet. Sherrys Kommunikationsstil feiert die verbale und gestische Provokation, ihr Erscheinungsbild ist eine hyperrealistische white trash-Maskerade: mit weißblonder Perücke, grell-akzentuiertem Make-up und textilen Entgleisungen in Pink und Pastell. Der Verzicht auf sensible Sprache ist Gütesiegel ihrer Therapie unbedingter Konfrontation. Sie klopft dort an, wo es wehtut, manchmal sticht sie auch mitten hinein: Sie haben Kinder? Wie viele? Und wie viele Abtreibungen waren dabei? - Kulturelle Normen von Nähe und Distanz verflüchtigen sich, Sherrys Befragungen nutzen das kommunikative Brecheisen, nie das Skalpell. Ade Common Sense, ade Schamgrenze.

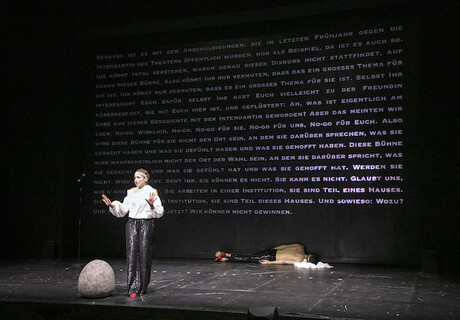

Sherry Vignon mit Assistentin Lani © Diethild Meier

Sherry Vignon mit Assistentin Lani © Diethild Meier

Zum Auftakt des Festivals "Save Your Soul" wurde Youngs neueste Arbeit "Good Sherry" also an die Berliner Sophiensæle geladen, während der Premiere jedoch durch besagte Intervention der Kuratorin beendet. Dieser Eingriff zeichnet sich dadurch aus, dass sie unterbrechende und vermittelnde Geste zugleich ist. Das Beenden einer unaushaltbaren Situation muss nicht immer gleich "Zensur" schreien. Manchmal ist auch das Programmmachen keine souveräne Position, sondern kann entgleiten in ein unlösbares Wirrsal, wenn Künstler*innen Grenzen des Sagbaren überschreiten. Was ging der Intervention voraus?

Die Situation

Close-up: Sherry performt den Song Be Careful der US-amerikanischen Rapperin Cardi B für einen Zuschauer, der in der arenaartig arrangierten Bühnenarchitektur in den Inner Circle gebeten wird. Dieser Stuhlkreis der Eingeweihten, der vermeintlich Privilegierten, ist mit hellen Neonbirnen ausgeleuchtet, für alle Anwesenden einsichtig.

In der musikalischen Rezitation des Songs fällt wiederholt das N-Wort (bittere Kostprobe: "But if I did decide to slide, find a n***, fuck him, suck his dick, you would've been sick [...]. Don't make me sick, n***"), während die Performerin und ihre Assistentin Lani (Marissa Mickelberg) dem Zuschauer auf den Leib rücken, den Rap ins Ohr dröhnen lassen. Dieser versucht, die Situation zu verlassen, auch andere Besucher*innen springen auf, um die Darbietung zu unterbrechen. Es gelingt nicht. Plötzlich wird die Rollenfiktion der "Sherry" unscharf, als die Performerin beginnt, in der Ich-Perspektive von Ann Liv Young zu sprechen. Wer spricht da? Wer vergreift sich im Ton? Sherry? Young? Ist dies noch trennbar? – Das Kurator*innenteam kappt die Mikrophone, die Künstlerin verlässt die Bühne, im Foyer findet sich spontan ein Gros des sichtlich bewegten Auditoriums ein, um das Erlebte zu diskutieren. Cut.

Vorgeschichten

Der Vorfall erinnert an die Aufführungsabsage von "Leopardenmorde" des schweizerischen Kollektivs K.U.R.S.K. ebenfalls an den Sophiensælen im November 2016. Eine damals nicht unumstrittene Entscheidung. Doch eine konsequent rassismuskritische Aufmerksamkeit prägt die Programmgestaltung des Hauses. Das ist richtig und wichtig, markiert es doch eine Haltung jenseits eines konsequenzlosen Wischiwaschis à la "irgendwas gegen Ausgrenzung" im Ringen um politische Korrektheit: Die Unterzeichnung der "Berliner Erklärung der Vielen" gegen völkisch nationale Gesinnung zeigt sich so nicht nur als papierne Theorie, sondern als gelebte Praxis.

Auch beim letztjährigen Theatertreffen setzte der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, ein sprachliches Veto durch: Bei Claudia Bauers Inszenierung 89/90 wurde das N-Wort kurzfristig durch die Lautmalerei "N-Beep" ersetzt. Die Freiheit der Kunst, so der Eindruck, steht immer öfter mit kuratorischen Prinzipien im Widerstreit. Was ist legitim, was nicht mehr? Was regt nachhaltig an, was ist einfach nur schlechte, reißerische Kunst?

"Good Sherry": auf die Pelle rücken gehört zum guten Ton im Hause Ann Liv Young. © Diethild Meier

"Good Sherry": auf die Pelle rücken gehört zum guten Ton im Hause Ann Liv Young. © Diethild Meier

Die Situation um "Good Sherry" birgt dabei doppelt explosives Potenzial: Das N-Wort fiel in der Eins-zu-eins-Anspielung eines Zuschauers, nicht von der Guckkastenbühne herab. Im Modus direkter Ansprache statt als Diskriminierung auf Distanz, hinaus ins Dunkel der gemütlichen Theatersitze.

Verwandte Formate

Auch andere interaktive Formate wie die immersiven Settings des Kollektivs Signa sehen sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, durch intensives Spiel an den Rändern psychischer und physischer Verträglichkeit zu agieren und dabei Besucher*innen ohne Triggerwarnung traumatisierenden Situationen auszusetzen. Wie reagieren, wenn man Gewalttaten zusieht, sie selbst ausüben soll oder eindringlich eingeladen wird, diese zu erleiden? Soziale Ausgrenzungstendenzen werden am eigenen Körper erprobt.

Während Signa-Performer*innen über einen Zeitraum von bis zu mehreren Stunden jedoch individuell auf die Besucher*innen eingehen und deren persönliche Grenzzonen austesten, handelt es sich bei der "Sherapy" um ein schnelles Stakkato harter Repliken. Die indiskret Befragten und verbal Beleidigten bleiben nach wenigen Sekunden im Scheinwerferlicht allein zurück, werden darüber hinaus vom Performance-Team filmisch aufgezeichnet, ohne zu wissen, was mit den Aufnahmen geschieht: Wie beim Reality-TV hält die Kamera gnadenlos drauf, alles wird eingefangen. Sensationsgeilheit goes theater.

Es geht auch anders: "Das Heuvolk" von Signa bei den Schillertagen 2017 in Mannheim © Erich Goldmann

Es geht auch anders: "Das Heuvolk" von Signa bei den Schillertagen 2017 in Mannheim © Erich Goldmann

Cut. Zurück zur Szene. Statt einer Absage der zweiten Vorstellung von "Good Sherry" wird Ann Liv Young im Kontext des Festivals ein weiteres Forum zugestanden. Eine vermittelnde Geste statt Kommunikationsabbruch, Vertrauensvorschuss statt Ausschluss.

Zweite Vorstellung

Hinweisplakate vor dem Festsaal der Sophiensæle warnen die Zuschauer*innen indes vor dem verstörenden Wirkpotenzial der Performance, entschuldigen den Vorfall kultureller Appropriation und kündigen an, das N-Wort werde nicht mehr fallen. Spoiler: Es fällt trotzdem. Wenn auch in der Form des Zitats vom Zitat vom Zitat: Der Abend wird von der Künstlerin als eine Art schräg-schriller Meta-Performance gestaltet, die die misslungene Premiere, so der kühne Plan, aufarbeiten soll. Leider nicht in sinnvoller Umsetzung.

Nicht sinnvoll für die neuen Zuschauer*innen, die den Vorabend nur als Leerstelle präsentiert bekommen: Zahlreiche, sich widersprechende Versionen der Geschehnisse zirkulieren im Raum, die den Realgehalt von "Stiller Post" zu haben scheinen. Jeder sagt etwas anderes, niemand sagt alles, viele haben da so etwas gehört. Soso.

Die angeblich undurchlässige Grenze von Rollenfiktion (Sherry) und Künstlerpersona (Ann Liv Young) zeigt sich erneut an vielen Stellen als porös, als fließender Übergang, ohne klare Verantwortlichkeiten abzustecken. Der dramatische Move gegen Ende, die Perücke wie Dreck von sich zu werfen, um Sherry in Young zu transformieren, hilft hierbei wenig.

Legitimationsbedürfnisse

Unglücklich ist auch – und vor allem – der Versuch einer Pseudoautorisierung des N-Wort-Gebrauchs durch einen Video Call bei "Knowledgeborn", einem Schwarzen US-Amerikaner aus dem Bekanntenkreis der Künstlerin. Das Legitimationsbedürfnis von Sherry (oder Young?) soll dadurch gestillt werden, eine vermeintlich 'authentische' Stimme zur Situation zu befragen. Dieses fragwürdige Kalkül des Stellvertretertums läuft zum Glück auch aus technischen Gründen schief: Das Internet funktioniert schlicht nicht.

Bei der zweiten Performance werde ich übrigens als erste Zuschauerin in den Inner Circle gebeten. Bis auf eine herausgestreckte Zunge, mehrmalige "Bitch"-Entgleisungen und einen halbherzigen Lapdance zu Lionel Richies "Stuck on You" widmet Sherry mir keine provokative Energie. Pretty lame. Privilegien mal andersrum? Ob ich mich zu diesem Thema überhaupt stellungnehmend äußern darf als weiße Person?, flüstert mir mein Unterbewusstsein fragend zu. Unklar. Wo sind meine blinden Flecken? Gegen Ende wird mir ein Handdesinfektionsmittel geschenkt, andere erhalten eine folklorisierende Holzpuppe vom Gabentisch oder eine Handvoll Kondome auf den Schoß geworfen. Eine Besucherin subsumiert das Erlebte treffend mit: "Zu zynisch in den Mitteln, um einen kritischen Dialog zu ermöglichen."

Was für ein lapidarer Austausch an einem Abend, der so viel zu verhandeln gehabt hätte. Die Künstlerin nutzt die ihr zugestandene Chance nicht, für eine komplexe Situation komplexe Antworten zu liefern. Stattdessen: Ignoranz, Widersprüche, Pauschalismen. Es geht hier nicht mehr um die Beschneidung von Kunstfreiheit, sondern um unprofessionelles künstlerisches Handeln am Rande der Trotzigkeit. Eine Entschuldigung an die Opfer des Vorabends hätte es auch getan. Diese jedoch verweigert sie, schade. Die Diskussion muss anderswo weiterlaufen.

Katharina Alsen studierte Kunstgeschichte in Oxford und Literaturwissenschaften, Theologie und Philosophie in Hamburg. Sie war Stipendiatin am Internationalen Graduiertenkolleg "InterArt" in Berlin und Kopenhagen sowie Global Humanities Junior Fellow beim DAAD-Netzwerk "Principles of Cultural Dynamics". Ihre Forschung widmet sich Politiken von Intimität in den performativen Künsten.

Katharina Alsen studierte Kunstgeschichte in Oxford und Literaturwissenschaften, Theologie und Philosophie in Hamburg. Sie war Stipendiatin am Internationalen Graduiertenkolleg "InterArt" in Berlin und Kopenhagen sowie Global Humanities Junior Fellow beim DAAD-Netzwerk "Principles of Cultural Dynamics". Ihre Forschung widmet sich Politiken von Intimität in den performativen Künsten.

Über das Festival Save Your Soul berichten wir hier.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

neueste kommentare >

-

O.E.-Hasse-Preis 2024 Berichtigung

-

Bachmann an der Burg Klingt sympathisch

-

Intendanz Weimar Nicht zeitgemäß

-

Neue Leitung Darmstadt Der wahre zeitlose Kern

-

Intendanz Weimar Vielklang an Haltungen

-

Medienschau Neumarkt Zürich Fundiert und unaufgeregt

-

Intendanz Weimar Stille Hoffnung

-

Intendanz Weimar Berechtigte Kritik

-

O.E.-Hasse-Preis 2024 Juryarbeit

-

O.E.-Hasse-Preis Jury

2. "Eine Entschuldigung an die Opfer des Vorabends hätte es auch getan" . Wer genau ist hier alles als "Opfer" gemeint? Wahrscheinlich meinen Sie auch, und vor allem, den Zuschauer der der Eins-zu-Eins Situation ausgesetzt war. Sieht er sich denn selber als Opfer? Die Beschreibung dass er versucht habe die Situation zu verlassen, könnte auch darauf hindeuten, dass er sich nicht so leicht zum (potentiellen) Opfer hat machen lassen. Warum sind die Zuschauer, da Sie ja das Plural gebrauchen, auch Opfer?

weisse deutsche kuratorinnen greifen ein. erregung. next day. wiederholungsperformance. irgendwie auch daneben.

war an beiden abenden da. am S: spielwiese für verunsicherte weisse meist deutsche künstler/innen & akademiker/innen, die weiterhin nicht verstehen, daß die amerikanische lage nicht die deutsche ist. (dabei müsste man/frau nur die französischen strukturalisten lesen, die man/frau so gerne auf podien herbeireferenziert).

sicher brüllt eine weisse deutsche schon mal einen schwarzen Menschen mit dem N-wort an - und das ist rassistisch. aber was ist jetzt genau die lernkurve, die ich da in den sophiensälen machen soll. in d fußt rassismus auf anderen kulturellen umständen als in den us of a.

und das n-wort spiel haben wir in berlin spätestens seit deniz yücels auftritt beim taz lab 2014 hinter uns. its done - kuratorinnen!!

putzig ist der hinweis es habe "opfer" gegeben. bitte können wir für menschen die wirklich ein trauma erleiden oder tatsächlich opfer verletzender handlungen werden ein neues Wort finden. in den sophiensälen sah ich nur eine schar aufgeregt kreischender sjw groupies, die ihr geschrei für eine politische position halten. in diesem lächerlichen Diskurs ist inzwischen jeder ein Opfer - wahrscheinlich war das bei diesem festival bereits im Ticket inbegriffen.

Der amerikanische Kontext ist nicht ganz der deutsche, was sich die Performerin auch zu Nutze macht: ich bezweifle, daß Sie das so in den USA wiederholen würde.

Mir stellt sich die Frage inwieweit Nationalität, Geschlecht und Alter für den angeblichen kritischen Bruch sorgen, statt künstlerischer Versiertheit.

Bei Zweifel stelle mir immer gerne das Gegenteil vor: z.B. eine deutsche Kunstfigur a la Atze Schröder, entsprechend gehobneren Alters, der einen türkischen Zuschauer beschimpft (oder Kondome in den Schoß wirft). Absolut genauso platt.

Es ist die beschriebene Oberflächlichkeit die mich vom Besuch abhält, Es ist alles so wortwörtlich genommen, daß für mich kein Mehrwert erkennbar ist. Angefangen beim billigen, cartoonhaften Stereotyp des schreienden, rassistischen "Proletariers" (stand mal in der Jungen Welt: Prolet-Arier).

Einordnen würde ich die Performance unter dem ebenso eindimensional verstandenen karnevalesken Bedürfnis, mit Perücke und Ringelshirt mal "die Regeln" aufzuheben. Wieder einmal eher eine Selbstverwirklichung der Performer als eine clevere Publikumsinteraktion; touristischer Blick statt Spiel der Wahrnehmungen.

Ich finde es vollkommen ok eine Performance abzubrechen. Ob es nötig war oder nicht können nur die Beteiligten entscheiden.

Sherry ist kein Opfer einer Skandallogik, sie ist -wenn überhaupt- ihr Katalysator.

Wie beschissen müssen sich Rebecca Patek oder auch Georgia Sagri gefühlt haben, als Sherry (in ihrer Freizeit) deren Performances zum Abbruch brachte. Belohnt wurde in der Aufmerksamkeitsökonomie erwartungsgemäss der Aggressor, der Stärkere, der Bully. Die Person die sich -mit welchen Mitteln auch immer- Platz für die eigene Karriere verschafft. Soviel zu Kulturtechnik. Ich weiss ich nicht ob im aktuellen Fall irgendetwas zum Verhängnis wurde, der Karriere Youngs scheint es sehr gut zu gehen.

Bei Rassismus und rassistischem Sprachgebrauch handelt es sich um ein Machtverhältnis, das phänotypische Merkmale und mutmaßliche ethnische Herkunft von Personen missversteht als Faktoren für gesellschaftliche Teilhabe und Ausgrenzung. Durch Akte der Wiederholung wird dieses Machtverhältnis als politische und soziale Konstruktion weitergetragen. (Darüber haben Theoretiker*innen wie bell hooks, Judith Butler etc. viel eloquenter geschrieben.)

Ich möchte mir als Autorin nicht anmaßen, für andere Personen aufgrund von phänotypischen Merkmale eine Zuordnung von „Schwarz“ bzw. „People of Colour“ oder „weiß“ zu vollziehen. Für mich war es bei meiner Kritik der „Good Sherry“-Premiere ausschlaggebend, dass der Empfänger des rassistischen Sprachgebrauchs sich in der konkreten Situation negativ adressiert fühlte.

Diese Differenzierung ist für mich relevant in der stetigen Bemühung um diskriminierungssensibles Sprechen und die immer neu zu vollziehende Bewusstmachung von internalisierten Sprachmustern.