Coriolan - Schauspielhaus Düsseldorf

Diese Sprache stinkt

von Andreas Wilink

Düsseldorf, 18. April 2019. Wer ist der Clown? Ein Fremdkörper, sozial, biologisch, historisch unbestimmbar. Ästhetisch jedoch sehr wohl: Als Spielernatur geht er durch Zeiten und Geschlechter. Aus dem 'entweder oder' wird ein 'sowohl als auch'. Er kann männlich und weiblich sein, Protagonist und Antagonist, Gott und Teufel, Schelm und Terrorist, Raupe und Schmetterling, These und Antithese. Der Clown repräsentiert die Gegenwelt zu Norm und Gesetz. Er steht außerhalb und allein. Ein verlorener Junge – wie Martius Coriolanus, Patrizier, Feldherr, Triumphator, Rebell gegen seine Heimat Rom.

Demokratisierung als Horror-Picture-Show

Die Maske des Clowns lässt Eindeutiges oszillieren. Formalität im Verhalten und Verhältnis zueinander löst sich auf. Wenn Differenz unter der Schminke verwischt, werden die Karten neu gemischt. Tilmann Köhler und sein reines Männerensemble trumpfen mit Shakespeares "Coriolan"-Drama in Düsseldorf auf – und machen das Spiel. Fabulös finster. Ihre Manege im Düsseldorfer Schauspiel-Central ist eine im quadratischen Muster gekästelte Holzschachtel mit kreisrundem Loch. Acht agile Anarchisten des Gelächters treiben es darin radikal bunt: mit roten Nasen auf weißer Haut, mit dunkel geränderten Augen unter neongrellen Perücken und Glatzen, in karierten oder gestreiften Kleidern und Röcken. Ihr grinsender Narren-Look demoliert die Hack- und Rangordnung.

Wenn die Träne nicht im Knopfloch bleibt: Sebastian Tessenow, Glenn Goltz, Thomas Kitsche, Jonas Friedrich Leonhardi, Markus Danzeisen © Sandra Then

Wenn die Träne nicht im Knopfloch bleibt: Sebastian Tessenow, Glenn Goltz, Thomas Kitsche, Jonas Friedrich Leonhardi, Markus Danzeisen © Sandra Then

Pathosformeln zerbröseln bei ihrem Kehraus: Bosheit, die schiefe Fratze zieht; die Krücke des Alters, Tränen aus der Wasserspritze, das heulende Elend der Grimasse; rote Luftballons, die als Knallkörper im Krieg zerplatzen; Pritschen und Gummiknüppel, die aufs Haupt schlagen; Meute, die sich grölend in die Fankurve legt; politische Rede, die im Schaumgummi absackt. Die derb redensartliche, aggressiv hervorspringende Übersetzung von Rainer Iwersen tut das ihre. Diese Sprache stinkt. So klar das Stück die Klassen separiert, so ununterscheidbar sind hier Hoch und Niedrig dem Munde, der Erscheinung, dem Wesen nach. Demokratisierung als rüder Jokus und Horror-Picture-Show.

Der Frieden kostet ihn das Leben

Coriolan ist der Volksfeind, der den murrenden, wankelmütigen Plebejern, dem "Mob und Kroppzeug", das Brot vorenthält und sie mit seiner Arroganz mehr noch als mit den ihnen verweigerten Grundrechten demütigt. Die Wutbürger („das Tier mit vielen Köpfen“) empören sich, verhindern sein Konsulat, stürzen und verbannen ihn, trotz seines Sieges über die Volsker, als Verräter. In der "Kanaille" und ihren hetzenden Tribunen Brutus und Sicinius erkennen wir alternative Parteiungen mit dreibuchstabiger Abkürzung. Wie kann jemand – gar der einzelne Elitäre, der auf dem Forum um des gemeinen Volkes Gunst nicht buhlt – eine Misstrauensgesellschaft für sich gewinnen, wie sich in ihr behaupten, sich in ihr wandeln, wie sie überwinden? Der Vertriebene stellt sich in den Dienst des Todfeindes Aufidius und der Volsker, um mit ihnen Rom zu vernichten. Der väterliche Freund Menenius (Rainer Philippi als braver dummer August), seine Schmerzensmutter (Markus Danzeisen), die Gattin, das Söhnchen flehen Coriolan um Gnade an. Das hoheitsvoll goldene Idol, zu dem er wurde, schmilzt im Mitgefühl. Er schenkt Frieden. Ihn kostet es das Leben.

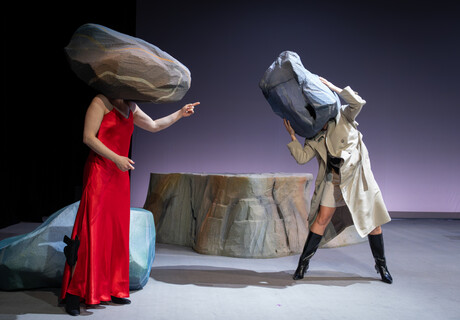

Clown und Schmerzensmann zugleich: Jonas Friedrich Leonhardi als Aufidius, André Kaczmarczyk als Coriolan © Sandra Then

Clown und Schmerzensmann zugleich: Jonas Friedrich Leonhardi als Aufidius, André Kaczmarczyk als Coriolan © Sandra Then

André Kaczmarczyk – viertelstarker Bengel von keckem Vorwitz – wattiert sich als Muskelmann. In dem komischen Männerdings namens Zweikampf schlägt er sich possenhaft mit der Waffe bunter Bänder, sich messend am geliebten Hassgegner Aufidius (Jonas Friedrich Leonhardi als rüder Punk-Irokese). Kein eherner Heros tritt auf, sondern ein Invalide hinkt in seine Konfettiparade. Dennoch flammt seine Rede, die sich gegen das affektiv Populistische richtet. All der Kinderkram enthält ein Geheimnis: das Paradies dieses Coriolan. Kaczmarczyk ist das konditionierte Kind, dem sein Nimmerland verloren ging, das erlöst sein will von den unlösbaren Banden der Herkunft und der Virilität. Der Verstoßene, entblößt seines Kostüms und seines Rollenzwangs und nun vielleicht frei, schreibt Shakespeares Sehnsuchtsorte an die Wand: Illyrien, Arden, Belmont – und das gegnerische Antium. Das also wäre die Utopie.

Der Riss in der Figur erreicht uns

Köhlers Inszenierung stellt, ohne dem Gegenwärtigem nachzueifern, Fragen, die im puren Kunstraum dringlicher nachhallen würden, wären sie nicht von der Monotonie der Wiederholung geschwächt – ein Clown ist ein Clown ist ein Clown. Die Ambivalenz der Macht in ihrer Kurvenbewegung splittert auf der kahlen Bühne zu Facetten, die sich nicht zu banaler Aussage verkleben. Jedoch, die Form übermalt den Inhalt. Erst die letzte Stunde, wenn die Masken weichen und die Trauer steigt, ändert das.

Der Fant Coriolan – Essenz des Individuellen, dessen Spott, Verächtlichkeit und Hassen sein Schicksal sind, unter dem er angetreten – sucht den Platz, an dem seine junge Seele sich ausbreiten kann. Für einen rührend tastenden Moment findet er ihn in der zärtlichen Begegnung mit Aufidius, wenn sie fast liebende Vermählung und den Identitätstausch vollziehen. Unheilbar krank daran, erwachsen zu sein, bleibt Coriolan im Dunkelgefunkel seiner Einsamkeit. Der Riss in der Figur erreicht uns. Der kleine Martius, die Stimme seines Vaters, erhält bei Köhler das letzte Wort für Vernunft und Staatsraison. Ein Appell. Um es mit dem Römer-Wort am heutigen Karfreitag zu sagen: "Ecce homo". Ein Menschlein.

Coriolan

von William Shakespeare

In der Übersetzung von Rainer Iwersen

Regie: Tilmann Köhler, Bühne: Karoly Risz, Kostüm: Susanne Uhl, Musik: Jörg-Martin Wagner, Licht: Christian Schmidt, Dramaturgie: Janine Ortiz.

Mit: Markus Danzeisen, Glenn Goltz, André Kaczmarczyk, Thomas Kitsche, Thomas Lange, Jonas Friedrich Lenhardi, Rainer Philippi, Sebastian Tessenow.

Premiere am 18. April 2019

Dauer: 3 Stunden 30 Minuten, eine Pause

www.dhaus.de

Regisseur Tilmann Köhler gestalte Shakespeares Tragödie zu einer Farce um, die durchaus für Coriolanus Partei ergreife, der von der Dummheit des Volkes geplagt ist, so Christoph Ohrem im Deutschlandfunk (19.4.2019). Er finde pointierte Bilder für das Geschehen. Allerdings füge sich die "stets auftauchende Clownerie als Abbild absurder Weltpolitik" nicht organisch ein in das Bühnenspiel "und schielt so bei aller Unterhaltsamkeit, die die meist gelungenen Gags bieten, doch zu sehr darauf ab, den anspielungsreichen und sperrigen Text konsumierbar zu machen". Die Deutung der aktuellen Bezüge überlässe Köhler dem Publikum, "auch wenn es durch diese Spielweise mit der Nase darauf gestoßen wird".

"Ein irrer Spaß. Wenn's nicht so ernst wäre": Köhlers Inszenierung sprühe vor Witz und bösen Einfällen, formuliert es Dorothee Krings in der Rheinischen Post (20.4.2019). Es herrsche eine ungeheure Spiellust im Ensemble: "Rollen werden an- und abgelegt, Massen markiert, doch verliert das Spiel nie an Klarheit." Kleine Einwände gibt's: "Man hätte den über dreistündigen Abend straffen können. Man kann auch fragen, ob es in Shakespeares Sinne ist, alle Figuren zu Clowns zu machen, damit die Standesunterschiede zu verwischen." Doch treffe diese Inszenierung die Gegenwart ins Mark.

Köhler verleihe dem hochpolitischen Stück mit seinen Clowns einen doppelten Boden, so Jens Dirksen in der Neuen Rhein Zeitung (20.4.2019). "Das bewahrt vor allzu schnellen Analogien." Zum (un)heimlichen, letztlich tragischen Helden werde das Volk, "das in glänzend einstudierter Choreografie über den Bühnenboden stampft, hoppelt, schleicht".

Ob Shakespeares Stück mit 'jecken' watschelnden Figuren und als Comedy im Trippelschritt zu stemmen sei, findet Michael Georg Müller in der Westdeutschen Zeitung (20.4.2019) "fraglich". "Zu einfach macht man es dem Publikum, auf Distanz zu gehen – besonders zur tragischen Figur Coriolan. Machtmenschen wie er lassen sich nicht nur als albern abtun – gefährlich sind sie allemal." Schauspielerisch sei der Abend "mehr als überzeugend", außerdem gewinne der zweite Teil an Tiefe.

"Die Politik ist der Ernst des Lebens: Diese archaische, in einer christlichen Zivilisation anachronistische Grundeinstellung des Stadtrepublikanismus wird von den Plastikglatzen und Patchworkanzügen der Clownsgesellschaft scheinbar konterkariert", schreibt Patrick Bahners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (24.4.2019). Die "groteske Künstlichkeit des Arrangements" absorbiere "die Unwahrscheinlichkeiten des absolut gesetzten politischen Spiels", so Bahners: "Das Bizarre, Maßlose eines Ethos, das dem Frieden den Streit vorzieht und dem Leben den Tod, liegt von vornherein vor Augen. (…) Politik wird hier als etwas Existentielles erfahrbar, gerade weil sie durch und durch konventionell ist." Der "Grobianismus dieses Abends" sei das "Resultat zirzensischer Präzisionsarbeit": "Immer wieder gelingen Köhler schlagende Sinnbilder."

Eine "staunenswerte Ausgrabung" sei hier zu erleben, findet Martin Krumbholz in der Süddeutschen Zeitung (25.4.2019). "Tilmann Köhler ist nicht gerade zimperlich mit seinen szenischen Mitteln, aber die Setzung geht furios auf, nicht zuletzt auch dank des ganzen eminent beweglichen und spielfreudigen Ensembles." André Kaczmarczyk sei eine glänzende Besetzung für diesen an sich selbst scheiternden Ausnahmemenschen: "Hier will sich einer um keinen Preis verbiegen, nur um ein Amt zu erlangen, für dessen Ausübung die Masse ihm dankbar sein müsste."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 15. April 2024 Würzburger: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant

neueste kommentare >

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

-

Kolumne Wolf Autorenvereinigungen

-

Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich

-

Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg

Manch einer im Publikum meinte anschließend, das ganze sei zu lang gewesen, dem kann ich allerdings nicht zustimmen. Ja, der Abend wird auch für den Zuschauer irgendwann anstrengend, allerdings im positiven Sinne, wie ich finde. Eine tolle Ensembleleistung.

Vielen Dank!

Wie auch schon frühere Regie-Arbeiten von Tilmann Köhler, z.B. sein „Macbeth“ am Deutschen Theater Berlin, hat auch dieser „Coriolan“ das Problem, dass er etwas zu langatmig ist. Trotz gelungener Szenen, die vor allem in der letzten Stunde nach der Pause zu erleben sind, wirkt die Inszenierung etwas zu schleppend und nicht straff genug.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2020/04/10/coriolan-schauspiel-dusseldorf-kritik/