De Living / Das Wohnzimmer - HAU Berlin

Auf Nimmerwiedersehen

von Christian Rakow

Berlin, 11. Juni 2019. Wer auf das malerische Küchenbühnenbild im Foto unten schaut, mit seinen blütenfrohen Tapeten samt Meisen im Geäst, der möge sich vorstellen, dass es geraume Zeit an diesem Abend im Theatersaal nach Gas riecht, dass fiese Feedbacks aus der Tonspur über die Szenerie fiepen, dass Sirenengeheul und anderes Gemeines am Gehörgang kratzt. Denn die auf den ersten Blick seidig zarte Ansicht ist auf Abgründigkeit und Schmerz angelegt.

Doppeltes Wunschkonzert

"De Living / Das Wohnzimmer" heißt diese eindrückliche, weitgehend stumme Kreation von Ersan Mondtag, die einen Monat nach der Premiere am NT Gent im Berliner HAU zur deutschen Erstaufführung kommt. Mit Anleihen an Franz Xaver Kroetz' sprachloses "Wunschkonzert" (von 1973) schildert Mondtag die letzten Momente im Leben einer Frau: eingefallenes Ausharren am Küchentisch, Griff nach der Flasche, resignatives Hocken an der Zimmerwand, dann Selbstmord mit dem Kopf im Gasherd (ein Ende, das eher an Heiner Müllers Ophelia denken lässt als an Kroetz, bei dem es noch ein Pillentod war).

Gute zwanzig Minuten folgt man diesem gemessenen, statuarischen Ablauf, bis die Leiche minutenlang im Herd hängt. Dann erscheint in der linken gespiegelten Raumhälfte eine Doppelgängerin der Frau, und das Geschehen hebt scheinbar von neuem an, wird zurückgespult und vor, erscheint in Variation. Doris Bokongo Nkumu und Nathalie Bokongo Nkumu, die hier in ausgesuchter Langsamkeit performen, sind Zwillinge. Dass sie in der belgischen Tanzszene aktiv sind, deutet sich zur Mitte des Abends an, wo sie in beiläufigen Choreographien ihre Bewegungen synchronisieren: beim Abwasch, beim Schluck aus der Flasche, beim Nachhören eines Wunschkonzerts im kleinen Kofferradio.

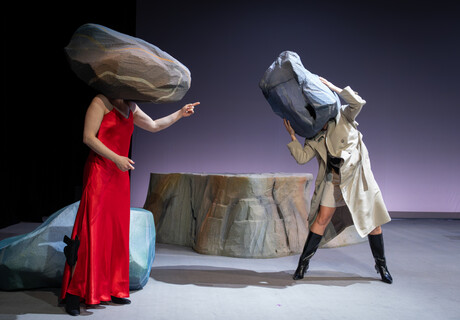

Doris Bokongo Nkumu und Nathalie Bokongo Nkumu als Protagonistinnen von "De Living" © Birgit Hupfeld

Doris Bokongo Nkumu und Nathalie Bokongo Nkumu als Protagonistinnen von "De Living" © Birgit Hupfeld

Die Frauen hängen in der Zeitschleife, in der Mein-täglicher-Selbstmord-Schleife, so scheint es. Einmal erklingt ein Wunschkonzert-Song im Radio rückwärts, ein andermal vorwärts: "Ain't no sunshine" von Bill Withers. "Gesucht die Lücke im Ablauf, das Andere in der Wiederkehr des Gleichen", möchte man mit Heiner Müllers "Bildbeschreibung" sagen. Und tatsächlich, auch Ersan Mondtag sucht in seiner Bildstudie die Lücke. Das Schachbrettmuster auf dem Küchenboden – eine Popreferenz – darf man als Symbol des Sprungs in ein anderes Raum-Zeit-Kontinuum deuten. Eine der Schwestern wird im Finale die Grenze zwischen beiden Räumen überschreiten, ein Wandbild abhängen und den Saal verlassen. Und dieser Akt hat große Signifikanz.

Depression als Effekt der Kolonialgeschichte

Ähnlich wie Kroetz‘ "Wunschkonzert" ist auch Mondtags strenge Etüde politisch orientiert. An den Küchenwänden beider Raumteile hängen Bildnisse des belgischen Königs Leopold II. (1835–1909), der für die systematische Plünderung des Kongo in der Kolonialzeit, für die "Kongogräuel" und den Tod von Millionen Kongolesen verantwortlich ist (leider versäumt es das HAU, dem Gastspiel einen Hinweis auf diesen Kontext seinen Programmzetteln beizugeben). Die Depression der Schwarzen Protagonistin liest sich vor diesem Hintergrund als Effekt der kolonialen Geschichte. Das titelgebende "Wohnzimmer" ist sinnbildlich aufzufassen, als das Erbe der Ausbeutung, das weiter bewohnt wird. In der rechten Bildhälfte wird dessen Machtzusammenhang bloß gelitten, das Opfer/der Selbstmord schreibt sich wieder und wieder fort.

Weg mit Leopold

In der linken Bildhälfte aber formiert sich ein Aufbegehren. Ein kolossaler Pferdekopf, der einem Reiterstandbild Leopolds nachempfunden ist, wird zum Finale hin umgestoßen. Die sich emanzipierende Heldin verlässt den Raum, verlässt das Schicksalsraster, tritt zur Zwillingsschwester hinüber, zerrt sie aus dem Herd. Sie liest am Tisch einen Brief im roten Couvert (ein rätselhaftes Zeichen), verlacht das Leopold-Porträt und entfernt es. Auf Nimmerwiedersehen. Die Lücke im Ablauf. So endet dieser diskrete Abend mit einem Bild des Ausstiegs aus dem kolonialen, rassistischen Erbe Europas.

De Living / Das Wohnzimmer

von Ersan Mondtag

Regie: Ersan Mondtag, Dramaturgie: Eva-Maria Bertschy, Wissenschaftliche Mitarbeit: Prof. Benigna Gerisch, Komposition und Sounddesign: Gerrit Netzlaff, Radiostimme: Simon Turner, Kostüm- und Bühnenbild: Ersan Mondtag, Schauspielcoach: Oscar Van Rompay, Bewegungscoach: Stella Höttler, Lichtdesign: Dennis Diels, Regieassistenz: Liesbeth Standaert, Produktionsleitung: Sebastiaan Peeters, Technik / Stage Manager: Oliver Houttekiet, Ton: Raf Willems, Bart Meeusen, Licht: Eva Dermul, Set Planung: Tony Morawe, Joris Soenen, Bühnenbau / Requisite: Thierry Dhondt, Flup Beys, Pierre Keulemans, Freddy Schoonackers, Michiel Moors, Bühnenmalerei: Luc Goedertier, Joris Soenen, Eva Devriendt, Kachiri Faes, Kostüm: An De Mol, Isabelle Stepman, Mieke Van der Cruyssen.

Mit: Doris Bokongo Nkumu, Nathalie Bokongo Nkumu.

Premiere am 15. Mai 2019 am NT Gent, Deutschland-Premiere am 11. Juni 2019 am HAU Berlin

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause

www.hebbel-am-ufer.de

Kritikenrundschau

Sascha Ehlert schreibt in der taz (13.6.2019): "De Living" sei eine "kleine Arbeit" von Mondtag, zwei Performerinnen, "ein Bühnenbild, eine Soundkulisse, kein Text". Inhaltlich allerdings "könnten die Fragestellungen kaum größer sein". Der Abend erzähle "vor allem über das Bühnenbild und über die Soundkulisse". Das "Einbinden des Geruchssinns", mal rieches es nach Gas, mal nach Nagellack, kreiere eine "differenzierte Erfahrung". Aufgrund des "nahezu kompletten Verzichts auf Sprache" lese man diesen Abend anders, je nachdem, "welchem der vielen Zeichen man am meisten Gewicht" zuspreche. "Und natürlich: je nachdem, welche man erkennt." "Schlicht" sei nur das Ende, denn einfach hinausspazieren aus den "Nachwirkungen Jahrhunderte andauernder Unterdrückung und dem Kreislauf des Ewiggleichen" könne niemand.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

An diesem statischen, bleiernen Abend ist nichts davon zu spüren, dass die beiden Schwestern aus Brüssel ansonsten als Hiphop-Tanz-Duo „Les Mybalés“ auftreten.

Ersan Mondtags neues Stück „De Living“ ist eine minimalistische Performance, näher an der Installation als am klassischen Stadttheater. Ein Abend, der um sich selbst kreist und nicht über Kunstgewerbe hinauskommt. So minimalistisch wie das Stück war auch der Ankündigungstext am koproduzierenden HAU 2.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2019/06/12/de-living-das-wohnzimmer-ersan-mondtag-kritik/

Und doch kälter lässt als frühere Arbeiten Mondtags. bei aller Durchgeplantheit, allem klar zu Tage legenden Einsatz theatraler Mittel wird das Gerüst, die Blaupause, der er folgt, zu deutlich, überlagert seine frei liegende Mechanik mit zunehmender Dauer die sinnliche Komponente, den immersiven Sog, der bei Mondtag so wichtig ist, die atmosphärische, die sich hier mehr betrachten und wohlwollend bewundern als wirklich spüren lässt. Die Zuschauer*in bleibt auf Distanz, beobachtend, lesend, detektivisch die Zeichen zu entziffernd suchend. Die Dunkelheit lässt sie außen vor, umfasst sie nicht, die vierte Wand ist, obwohl am Schluss formal durchbrochen, nie brüchig. So bleibt der letzte Schritt, der aus einem eindrucksvollen, komplexen und verstörenden einen existenziell erschütternden, einen großen, das Theater aus den Angeln hebenden Abend machen könnte ungegangen. Diesen letzte Schritt, den die beiden Figurenvarianten auf unterschiedliche Weise gehen, lässt De Living leider aus.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2019/06/14/der-letzte-schritt/

Dass die Belgier ein gewaltiges Kolonialismus-Vermächtnis haben, das ist wahr. Aber was haben wir damit zu tun?

(Exkurs: Ich weiß, dass auch die Schweizer keine Freude haben mit den neuesten Anwandlungen Milo Rauchs, westliches Theater-Wollen auf afrikanischem Boden auszutragen; auch in der schweizer Geschichte gibt es kein Kolonialmus-Problem.)

Selbstverständlich kann man den Auftrag des Theaters dahingehend auffassen, jedes Unrecht, jedes Leid, das jemals geschehen ist auf dieser Welt - je gigantischer, desto eindrücklicher -, auf die Bühne zu bringen. Zulässig und überzeugend ist das, solange das Stück funktioniert. Wer aber soll im Fall von De Living überzeugt werden und wovon? Alle Europäer von der gesamteuropäischen Schuld?

Wie die Belgier mit ihrer Geschichte umgehen, ist ihr Problem. Ob und wie sie De Living zur Vergangenheitsbewältigung, sie schwebt doch wohl über dem Ganzen, bewegen wird… , tja. Das Portrait des historisch maßgeblich Verantwortlichen Leopold II. einfach von der Wand zu entfernen wie das die betroffene Protagonistin tut, das finde ich als szenischen Einfall unfassbar billig.

„Stille Virtuosität“, @ Sascha Krieger? Das gemahnt ja geradezu an „edle Einfalt, stille Größe“. Mich nicht. Ich mache da nur Einfalt aus.

Dieses Stück von Ersan Mondtag wollte ich jedenfalls nicht für viel Geld ansehen.

ich würde mich sehr freuen, wenn ihr untersuchen könntet, warum keine Meldung Rezension Kommentar, die nicht weiße deutsche männliche Künstler.innen betreffen, ohne rassistische eurozentrische und kolonialverbrechenleugnende Beiträge aus der Community auskommt.

Liebe Ava,

sowohl die Schweiz als auch Deutschland haben vom Kolonialismus profitiert und zu diesem Zweck Menschen kaserniert, ausgebeutet und ermordet. Sorry, wenn dich das verletzt.

Deutschland und Kolonialismus? Es gibt die Ansprüche der Hereros, das ist wahr, ihnen muss angemessen begegnet werden.

Dieser Fall kommt aber in keiner Weise an die Größenordnung kolonialistischer Ausbeutung heran, die so ziemlich alle anderen (west-) europäischen Länder auszeichnet: England, Frankreich, Portugal, Spanien, die Niederlande…, das sind ausgesprochene Kolonialmächte. Als sich die Gelegenheit auftat, China auszusaugen (nach dem Opiumkrieg 1842), klinkten sich sogar skandinavische Länder (!) ein, um am gigantischen Kolonialkuchen zu antizipieren, da sind ungeheure Schweinereien passiert.

Aber mit all dem das koloniale Gebaren der Deutschen in Vergleich setzen zu wollen, lächerlich. Von der verbrecherischen Schuld der Schweiz weiß ich nichts, ganz generell ein sehr geheimnisvolles Land. Klären Sie auf, @ Verwaltungsfachanges!

Offiziell hat die Schweiz kein Kolonialismusproblem, wie ja auch die Türkei nicht. Insofern weiß ich nicht, was Ersan Mondtag sagen will und an wen er sich richtet. Dass das Bekenntnis zu historischer Schuld einer der sensibelsten Punkte im deutschen Psychokosmos ist, wohl DER sensibelste überhaupt, davon bemerkte ich in den Kommentaren zu DE LIVING nichts.

Bei Ersan Mondtag scheint (mir) die theatrale Behandlung historischer Schuld kein echtes Anliegen zu sein, sondern ein gangbares Verwenden von visualisierbaren Hülsen. Das ist mir wie ich sagte zu wenig.

Schönen Tag!