Berliner Ensemble - Warum das Autorenprogramm des Hauses bislang mehr Unmut als Stücke produziert

Scheitern inklusive

19. Februar 2020. Ein Modell für die Zusammenarbeit von Autor*innen und Theatern sollte das Autorenprogramm am Berliner Ensemble sein, das als Herzstück der Intendanz Oliver Reeses an den Start gegangen war. Bislang aber ist es vor allem durch Unruhesignale aufgefallen: Eine abgesagte Premiere, eine zurückgezogene Uraufführung, frustrierte Autor*innen und Regisseur*innen. Was ist da los?

Von Sophie Diesselhorst, Janis El-Bira und Georg Kasch

19. Februar 2020. Im November 2019 wurde am Berliner Ensemble (BE) sehr kurzfristig eine Premiere abgesagt: im Theaterbetrieb eine merkwürdige Begebenheit, aber nicht automatisch ein Skandal. "Pussy – eine Ode an die Männlichkeit" von Stephanie van Batum sollte im Rahmen des Autorenprogramms herauskommen. Das ließ dann doch aufhorchen: Denn diese Sparte des BE hatte schon vorher merkwürdig viele Signale der Unruhe produziert.

Dabei präsentierte BE-Intendant Oliver Reese sie zum Antritt seiner Intendanz 2017 als Herzstück seines Vorhabens, das BE zum "zeitgenössischen Autorentheater" umzugestalten. Als Leiter des Autorenprogramms wurde der prominente Dramatiker Moritz Rinke vorgestellt. Ausgesuchte Autor*innen sollten unter Rinkes Anleitung, mit ausreichend Zeit und Geld ausgestattet – und vor allem: in enger Zusammenarbeit mit Regisseur*innen und Schauspieler*innen –, Stücke entwickeln. Als erste Namen wurden die Romanautorin Olga Grjasnowa, der "Spiegel"-Journalist Dirk Kurbjuweit und der Filmregisseur Burhan Qurbani genannt, als Förderer die Heinz-und-Heide-Dürr-Stiftung vorgestellt, die damals gerade erst unter Protest aus der Förderung des Stückemarkts des Berliner Theatertreffens ausgestiegen war.

"Ihr seid ja vom Film, hier läuft das anders."

Das erste öffentliche Ergebnis des Autorenprogramms war dann jedoch keine Premiere, sondern der Ausstieg von Moritz Rinke im Juni 2018. Die Zusammenarbeit ende "aufgrund unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen", hieß es vom Theater. Erste Premiere im Autorenprogramm war dann – erst im Februar 2019 – Kriegsbeute von Burhan Qurbani und Martin Behnke. Im März folgte mit Der letzte Gast von Árpád Schilling Premiere Nummer zwei. Zur Nachtkritik ging ein Kommentar der beteiligten Schauspielerin Bettina Hoppe ein, der es wichtig war anzumerken, "dass weder die Rollenprofile noch der Plot auf Improvisationen der SchauspielerInnen zurückgehen". Hoppe: "Das alles war von Árpád Schilling und seiner Co-Autorin von Anfang an so geschrieben."

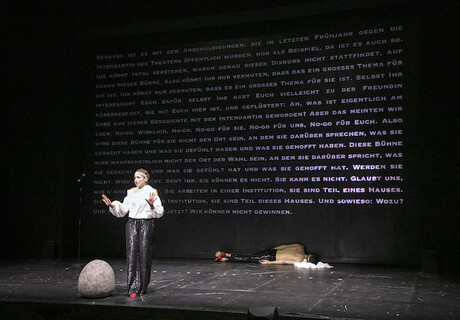

"Der letzte Gast" von Arpád Schilling war die zweite Premiere im Rahmen des Autorenprogramms © JR Berliner Ensemble

"Der letzte Gast" von Arpád Schilling war die zweite Premiere im Rahmen des Autorenprogramms © JR Berliner Ensemble

Bereits vor Premiere Nummer drei rumpelte es im April vernehmlich, als der Dramatiker Mario Salazar nach einem Endprobenbesuch an die Redaktion schrieb: "Falls nachtkritik.de über die Aufführung von 'Amir' berichten wollte, möchte ich Sie gerne wissen lassen, dass es sich hierbei nicht mehr um eine Uraufführung handelt. Ich wurde am Dienstag das erste Mal zu einer Probe vorgelassen und konnte feststellen, dass von meinem Text nichts mehr übrig geblieben ist." Premiere Nummer vier wäre "Pussy – eine Ode an die Männlichkeit" von Stephanie van Batum gewesen. Einzig Premiere Nummer fünf, Alexander Eisenachs Stückentwicklung Stunde der Hochstapler, die Eisenach auch selber inszenierte, ging ohne vernehmliche Nebeneffekte über die Bühne.

Denn auch die beiden Autoren von "Kriegsbeute" hat die Teilnahme am Autorenprogramm alles andere als glücklich zurückgelassen, wie sie uns im Gespräch Anfang Dezember 2019 berichten. Dabei hatte Burhan Qurbani und Martin Behnke die Suche nach einer "großen Geschichte", mit der Oliver Reese laut Qurbani an sie herangetreten war, zunächst einmal gereizt. "Beim Film hat man immer so viele Auflagen und muss die ganze Zeit mitrechnen", sagt Qurbani, "und im Theater bin ich endlich frei davon. Dachte ich." Eine "epische Familiengeschichte" habe das Haus sich gewünscht, und Qurbani und Behnke lieferten mit "Kriegsbeute" eine Satire über eine im Waffenhandel reich gewordene Industriellen-Sippe.

Burhan Qurbani, Ko-Autor von "Kriegsbeute" © Malik VitthalDoch schnell sei ihnen klar geworden, dass ihr filmrealistischer Zugriff auf den Stoff – Behnke ist u.a. einer der Mitautoren der Netflix-Serie "Dark", Qurbanis neuer Film, an dem Behnke ebenfalls mitschrieb, läuft im Wettbewerb der Berlinale – am Theater auf Widerstand stößt. "Ihr seid ja vom Film, hier läuft das anders" sei ein Satz gewesen, den sie mehr als einmal zu hören bekommen hätten. Mit der Uraufführungsregisseurin Laura Linnenbaum habe es im Vorfeld nur wenige, wenn auch sehr produktive Treffen gegeben, dann jedoch habe man sich "aus den Augen verloren". Zu Proben seien sie nicht eingeladen worden – beziehungsweise erst zur zweiten Hauptprobe, wo es "für jeglichen konstruktiven Input natürlich zu spät war" (Behnke). Burhan Qurbani findet das seltsam, war ihnen doch eine enge Zusammenarbeit von Ensemble, Regie und Autoren in Aussicht gestellt worden. Stattdessen habe das BE, so Behnke, mit seinem Anspruch, "alles kontrollieren zu müssen", die Entwicklung einer solchen Werkstattatmosphäre, eines "Biotops", erschwert.

Burhan Qurbani, Ko-Autor von "Kriegsbeute" © Malik VitthalDoch schnell sei ihnen klar geworden, dass ihr filmrealistischer Zugriff auf den Stoff – Behnke ist u.a. einer der Mitautoren der Netflix-Serie "Dark", Qurbanis neuer Film, an dem Behnke ebenfalls mitschrieb, läuft im Wettbewerb der Berlinale – am Theater auf Widerstand stößt. "Ihr seid ja vom Film, hier läuft das anders" sei ein Satz gewesen, den sie mehr als einmal zu hören bekommen hätten. Mit der Uraufführungsregisseurin Laura Linnenbaum habe es im Vorfeld nur wenige, wenn auch sehr produktive Treffen gegeben, dann jedoch habe man sich "aus den Augen verloren". Zu Proben seien sie nicht eingeladen worden – beziehungsweise erst zur zweiten Hauptprobe, wo es "für jeglichen konstruktiven Input natürlich zu spät war" (Behnke). Burhan Qurbani findet das seltsam, war ihnen doch eine enge Zusammenarbeit von Ensemble, Regie und Autoren in Aussicht gestellt worden. Stattdessen habe das BE, so Behnke, mit seinem Anspruch, "alles kontrollieren zu müssen", die Entwicklung einer solchen Werkstattatmosphäre, eines "Biotops", erschwert.

Ein Missverständnis sei gewesen, dass die Autoren ursprünglich ein viel zu langes Stück abgeliefert hätten: 100 Seiten, basierend auf ihren Erfahrungswerten beim Film, wonach eine Seite im Skript circa einer Minute auf der Leinwand entspricht. Am Theater zählt man aber drei bis fünf Minuten pro Seite. Das hatte zur Folge, so Qurbani und Behnke, dass das BE mit Blick auf den nahenden Premierentermin unter Druck geraten sei und diesen Druck auch an die Autoren weitergegeben habe. Vor Weihnachten 2018 hätten sie dann vom Theater eine um 30 Seiten gekürzte, "umgeschriebene" Fassung ihres Stücks erhalten, mit der Bitte, das jetzt noch zu "polishen, dass es einigermaßen swingt und man die Holperer nicht mehr hört". Danach habe sich Frustration breitgemacht. Qurbani: "Wir waren grundverunsichert, was wir überhaupt noch dürfen." Er verstehe zwar die Idee, dass es eine "Regiefassung" geben müsse, aber "nicht im Kontext eines Autorenprogramms". Die Situation habe ihn sich "dumm" fühlen lassen – "theaterdumm", wie er traurig hinzufügt.

Martin Behnke, Ko-Autor von "Kriegsbeute" © Burhan QurbaniIhre Arbeit am BE sei "nicht die geilste Erfahrung" gewesen, sagt Martin Behnke, "aber beim Fernsehen macht man auch nicht so viele geile Erfahrungen". Dort jedoch sei wenigstens der "Deal mit dem Autor" klarer, weil es explizit darum gehe, "ein Produkt zu erzeugen". Das BE habe bei "Kriegsbeute" aber eine noch größere "Kontrollwut" an den Tag gelegt, als er es vom Fernsehen kenne. Als erste Produktion des Autorenprogramms hatte "Kriegsbeute" schließlich am 22. Februar 2019 Premiere.

Martin Behnke, Ko-Autor von "Kriegsbeute" © Burhan QurbaniIhre Arbeit am BE sei "nicht die geilste Erfahrung" gewesen, sagt Martin Behnke, "aber beim Fernsehen macht man auch nicht so viele geile Erfahrungen". Dort jedoch sei wenigstens der "Deal mit dem Autor" klarer, weil es explizit darum gehe, "ein Produkt zu erzeugen". Das BE habe bei "Kriegsbeute" aber eine noch größere "Kontrollwut" an den Tag gelegt, als er es vom Fernsehen kenne. Als erste Produktion des Autorenprogramms hatte "Kriegsbeute" schließlich am 22. Februar 2019 Premiere.

Die zweite Premiere des Autorenprogramms folgte im April 2019, allerdings hatte Mario Salazars Stück "Amir" da schon eine komplizierte, jahrelange Vorgeschichte hinter sich. 2015 war Oliver Reese an Salazar herangetreten mit dem Auftrag, das Buch "In den Gangs von Neukölln. Das Leben des Yehya E" des Journalisten Christian Stahl mit Stahl zusammen für die Bühne zu adaptieren. Im Rahmen des Autorenprogramms. Während des Schreibprozesses überwarfen sich die Ko-Autoren und reichten jeweils eigene Fassungen ein; das BE entschied sich für Salazars Version und verteidigte sie 2018 sogar noch vor Gericht gegen eine Plagiatsklage Stahls.

Showdown vor der Premiere

Zeitsprung ins Frühjahr 2019, nachdem Nicole Oder vom Theater als Uraufführungsregisseurin engagiert worden war: "Ich durfte genau eine Probe sehen, drei Tage vor Aufführung", berichtet Salazar. "Da war noch ungefähr ein Satz übrig aus meinem Text – der vorher abgenommen worden war vom Theater und von dem mir auch während der Proben immer wieder gesagt wurde: Wir machen diesen Text. Es wird eine Uraufführung." Das BE habe so getan, als gäbe es eine Zusammenarbeit, und dann einfach was anderes auf die Bühne gebracht.

Das Berliner Ensemble (BE) © sd

Das Berliner Ensemble (BE) © sd

Nach seinem Probenbesuch kurz vor der Premiere habe es einen Showdown gegeben: "Nach der Probe gab es eine Besprechung mit Clara (Topic-Matutin, Kuratorin und Mitglied der Künstlerischen Leitung und Oliver Reeses Lebensgefährtin), Oliver (Reese) und Nicole (Oder). Oliver hat Nicole Oder angebrüllt: Sie hätte den Text nicht inszeniert. Es wirkte aufgesetzt. Er hat vor mir so getan, als hätte er das an dem Abend erst erfahren. Nicole hat sich gewehrt: 'Ich lass mich hier so nicht behandeln!' Clara und Oliver haben alles auf Nicole abgeschoben. Dabei ist das ihr Ding! Es ist ihr Haus. Es ist ihr Abend. Clara war die ganze Zeit bei den Proben dabei, sie hatte es in der Hand, was draus wird."

Im Gespräch bestätigt Nicole Oder Salazars Darstellung dieser Szene. "Die BE-Leitung hat in den Endproben einen destruktiven Raum geschaffen: durch Kleinmachen von Künstler*innen, durch unbegründete, vernichtende ästhetische Urteilsverkündungen und ständige disziplinatorische Versuche", so beschreibt es Oder. Das BE habe "keine klare Haltung gezeigt und sich vor einem konsequenten Umgang mit den Konflikten gedrückt. Am Ende standen zwei Wahrheiten im Raum: der Stücktext und die Inszenierung."

Unter großem Druck

Auch ihr habe ein klarer Rahmen für die Zusammenarbeit mit Salazar gefehlt, sagt Oder. Das Theater habe kein ausreichendes Forum für einen Diskurs geschaffen, "der sich mit der Frage beschäftigt, was diese enge Zusammenarbeit konkret bedeutet". "Das Haus scheint mir unter großem Druck zu stehen", summiert Oder ihre Erfahrungen.

Salazar macht als die zentralen Probleme einen "Aufführungszwang" aus, unter dem das Haus stehe, sowie das Fehlen eines kompetenten Leiters des Autorenprogramms nach Moritz Rinkes Weggang. "Mit seinem Ausfall gab es niemanden, der das Autorenprogramm übernommen hat, was, glaube ich, für alle Autor*innen, die daran beteiligt waren, nicht gut war."

"Es war ja gerade die Idee, aus dem BE ein Autorentheater zu machen, mit der Reese den Zuschlag für das BE bekommen hat. Und diese Idee kam von Moritz Rinke", so Salazar, der seine eigene Theorie zu den Gründen von Rinkes Weggang hat: "Wenn es darum geht, Dramen zu schreiben, ist Moritz Rinke zehnmal kompetenter als Herr Reese. Vielleicht hat das Herrn Reese gestört, jemanden am Haus zu haben, der so sehr in der Öffentlichkeit steht und der kompetenter war als er."

"Amir" nach Motiven des Dramas von Mario Salazar; Regie: Nicole Oder © JR Berliner Ensemble

"Amir" nach Motiven des Dramas von Mario Salazar; Regie: Nicole Oder © JR Berliner Ensemble

Reese selbst wiederum macht gerade den Zeitraum rund um den Weggang von Moritz Rinke rückblickend als "schwierige Phase" aus. Im Interview, zu dem er uns im Januar gemeinsam mit der Leitenden Dramaturgin Sibylle Baschung im BE empfängt, erklärt er, dass für Rinke die "Zweiteilung" zwischen eigener Autorentätigkeit und Leitung des Programms vermutlich schwierig gewesen sei. Sein Stück Westend, das schließlich am Deutschen Theater Premiere hatte, sei in einer Zeit entstanden, "als hier sehr viel zu tun war". Auf Nachfrage und mit diesen Aussagen konfrontiert, erklärt Moritz Rinke selber nur, dass man das Autorenprogramm an sich und die Probleme, die es jetzt "leider habe", von der "Konstellation Reese-Rinke" trennen müsse – "da spielten andere Dinge eine Rolle".

Warum aber wurde die Position, die Moritz Rinke bekleidet hatte, nicht neu besetzt? Eine ausgewiesene Leitungsfigur für das Autorenprogramm sucht man auf der Webseite des BE vergebens. Oliver Reese hat darauf bei unserem Gespräch eine deutliche Antwort: "Wir brauchen keine neue Hierarchie. Die Verantwortung liegt jetzt bei der Dramaturgie und der Theaterleitung." Man habe momentan "feste Verabredungen" mit fünf Autor*innen, die über die kommenden Jahre mit ihren Stücken zur Uraufführung kommen sollen. Auch Reese selbst will im nächsten Jahr als Regisseur im Autorenprogramm in Erscheinung treten.

Manchmal rumpelt es

Es gehe, sagt er, um eine Zusammenarbeit "vom ersten Moment der gemeinsamen Themenfindung an". Vorschläge für diese Stückthemen kämen "sowohl von den Autoren als auch von uns". Es liege, sagt Reese, auch an dieser durchgehend engen Anbindung, dass es "natürlich auch manchmal rumpelt". Es täten sich, so Sibylle Baschung, in diesem Prozess immer wieder Fragen auf, die nicht nach einem "Schema F" beantwortet werden könnten: "Wie und mit wem lässt sich ein Prozess gestalten, der auf das gleichberechtigte Zusammenspiel der ästhetischen Kräfte – Schreiben, Inszenieren, Spielen – abhebt? Wie früh bringt man wen zusammen? Die Antwort darauf gestaltet sich je nach Künstler*in immer wieder anders."

Zudem gelte: "Beim Autorenprogramm ist Scheitern inklusive." Es habe durchaus Autor*innen gegeben, bei denen es "über den Versuch nicht hinausgekommen" sei. So bestünde etwa auch die Möglichkeit, dass Autor*innen zunächst (bezahlte) Entwürfe anfertigten und anschließend für beide Seiten auch der Ausstieg aus der Zusammenarbeit offen stehe. "Das ist das Modell des Londoner Royal Court oder des National Theatre", fügt Oliver Reese hinzu. "Dort werden über hundert Stücke evaluiert, einige im eigenen Haus inszeniert und etliche weitere dann für andere Theater im ganzen Land freigegeben."

Moritz Rinke blieb nur eine knappe Saison Leiter des Autorenprogramms am BE © Joscha Jenneen Das könne das BE so aber nicht leisten. "Das Ziel bei uns ist es, dass wir die Stücke spielen", sagt Reese. "Wir sind ja kein Verlag, sondern ein Theater." Und dabei gehe es auch ganz konkret um Stoffe und Stücke, die nachspielbar sein sollen, also nicht nur eine öffentlichkeitswirksame Uraufführung einbrächten. "Früher war man gewohnt, dass Stücke nachgespielt werden. Zehn-, zwanzigmal. Thomas Bernhard, Botho Strauß, Elfriede Jelinek." Das sei heute längst nicht mehr so, die Hits müsse man suchen. Deshalb sei der Anspruch des Autorenprogramms auch, Stücke entstehen zu lassen, die mindestens am Neuen Haus, möglicherweise aber auch auf der Hauptbühne gezeigt werden könnten. Nachwuchsprogramme, so Oliver Reese, gebe es ja durchaus. Das Autorenprogramm jedenfalls wollen er und Baschung nicht in erster Linie als ein solches verstanden wissen.

Moritz Rinke blieb nur eine knappe Saison Leiter des Autorenprogramms am BE © Joscha Jenneen Das könne das BE so aber nicht leisten. "Das Ziel bei uns ist es, dass wir die Stücke spielen", sagt Reese. "Wir sind ja kein Verlag, sondern ein Theater." Und dabei gehe es auch ganz konkret um Stoffe und Stücke, die nachspielbar sein sollen, also nicht nur eine öffentlichkeitswirksame Uraufführung einbrächten. "Früher war man gewohnt, dass Stücke nachgespielt werden. Zehn-, zwanzigmal. Thomas Bernhard, Botho Strauß, Elfriede Jelinek." Das sei heute längst nicht mehr so, die Hits müsse man suchen. Deshalb sei der Anspruch des Autorenprogramms auch, Stücke entstehen zu lassen, die mindestens am Neuen Haus, möglicherweise aber auch auf der Hauptbühne gezeigt werden könnten. Nachwuchsprogramme, so Oliver Reese, gebe es ja durchaus. Das Autorenprogramm jedenfalls wollen er und Baschung nicht in erster Linie als ein solches verstanden wissen.

Doch genau hier scheint sich ein Graben zwischen der Wahrnehmung vieler der am Programm beteiligten Autor*innen und der des BE aufzutun. Dass Burhan Qurbani und Martin Behnke sich verunsichert und mithin alleingelassen fühlten, können Reese und Baschung nicht nachvollziehen. Reese selbst habe zu Beginn des mehrjährigen Prozesses Qurbani "anfangs mehrfach getroffen", dann habe Clara Topic-Matutin das Projekt betreut, später kam noch eine eigene Gastdramaturgin hinzu, zählen sie auf.

Laura Linnenbaum, Regisseurin von "Kriegsbeute" © Sophie LinnenbaumRegisseurin Laura Linnenbaum beschreibt den Prozess auf Nachfrage folgendermaßen: "Es gab ein gegenseitiges Interesse und eine Auseinandersetzung, die wurde allerdings zunehmend defizitär. Zusammenfassend kann ich sagen: Der Themenstoff war komplex, die Zusammenarbeit ebenso. Sosehr ich das Prozesshafte einer solchen Zusammenarbeit schätze, ist man durch den Ablauf am Theater an gewisse Fristen gebunden, Bühnenbild, Kostüm und Besetzung entstehen dabei aus der gemeinsamen Auseinandersetzung mit einem finalen Text. Kommt die letzte Version erst drei Tage vor Probenstart, wird es schwierig, in angemessener Weise in der Vorbereitung zu reagieren. Fragen, die man sonst im Vorfeld drehen und wenden kann, müssen nun schneller szenisch gelöst werden."

Laura Linnenbaum, Regisseurin von "Kriegsbeute" © Sophie LinnenbaumRegisseurin Laura Linnenbaum beschreibt den Prozess auf Nachfrage folgendermaßen: "Es gab ein gegenseitiges Interesse und eine Auseinandersetzung, die wurde allerdings zunehmend defizitär. Zusammenfassend kann ich sagen: Der Themenstoff war komplex, die Zusammenarbeit ebenso. Sosehr ich das Prozesshafte einer solchen Zusammenarbeit schätze, ist man durch den Ablauf am Theater an gewisse Fristen gebunden, Bühnenbild, Kostüm und Besetzung entstehen dabei aus der gemeinsamen Auseinandersetzung mit einem finalen Text. Kommt die letzte Version erst drei Tage vor Probenstart, wird es schwierig, in angemessener Weise in der Vorbereitung zu reagieren. Fragen, die man sonst im Vorfeld drehen und wenden kann, müssen nun schneller szenisch gelöst werden."

Im Ergebnis "ist eine Inszenierung entstanden, die in Struktur und Sprache dem Text folgt", wie Sibylle Baschung sagt. Ein Ergebnis, über das offenkundig niemand besonders glücklich ist. Aber, fragt Reese: "Wann ist man am Theater schon mal restlos glücklich?"

Unerwartet abgesetzt

Im Interview sprechen Reese und Baschung offen und explizit über die einzelnen Produktionen und ihre Eindrücke – leider wollen sie das meiste davon nicht veröffentlicht sehen. Der Fall der abgesagten Premiere "Pussy – eine Ode an die Männlichkeit" wird deshalb hier rekonstruiert aus den Zeugnissen mehrere Beteiligter, die anonym bleiben wollen bzw. müssen, und der Ansicht einer Proben-Aufzeichnung.

"Pussy – eine Ode an die Männlichkeit" wurde im November 2019 wenige Tage vor der Premiere abgesagt – "aus künstlerischen Gründen" werde es "auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", ließ das Theater verlauten. Und weiter: "Man hat die Hauptprobe abgewartet und sich dann zusammengesetzt. Man ist gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass die Aufführung so noch nicht gezeigt werden kann."

Das wirkt nun doch etwas seltsam bei einer zwar jungen, aber erfahrenen und erfolgreichen Regisseurin. Bekannt wurde van Batum mit ihrer in München entstandenen und im deutschsprachigen Raum tourenden Produktion "Don't Worry Be Yoncé" (in einer XS- und einer XL-Version), die regelmäßig an den Münchner Kammerspielen und am Schauspielhaus Bochum lief, 2018 zu Radikal jung eingeladen war und auch am Berliner Ensemble gezeigt wurde.

BE-Intendant Oliver Reese © Matthias Horn

BE-Intendant Oliver Reese © Matthias Horn

"Pussy" war als Stückentwicklung geplant. Reese schildert das so: "Wir haben ihr die Möglichkeit gegeben, durchs Autorenprogramm schlichtweg ein paar Monate vorbereiten zu können. Selbstverständlich bezahlt. Also zusätzlich zum Regiehonorar ein nennenswertes Recherchehonorar." Entsprechend hat van Batum geforscht, wie sie in einem Beitrag von Deutschlandfunk Kultur berichtet: "Ich musste das erstmal wirklich recherchieren. Ich habe einen Vater und einen Bruder und habe dann erstmal bei denen oder bei männlichen Freunden gefragt: 'Hey, bist du in einer Krise?' Und eigentlich haben die meisten nein gesagt. Und da musste ich ein bisschen weitersuchen: Wo kommt denn das plötzlich her? Und dann bin ich in die Online-Recherche gegangen."

"Pussy – eine Ode an die Männlichkeit" hätte ein böser Abend über Männlichkeit werden sollen, voller Archetypen und Klischees. Im Internet stieß van Batum auf Incels, Pickup Artists, Burschenschafter, entwürdigende Aufnahmerituale, sexuellen Missbrauch – und ein Sprechen über Frauen, das jeder Beschreibung spottet. Van Batum wollte einen jungen, nach Orientierung suchenden Mann in die Alice'schen Wunderwelten des Internets schicken, so schildert sie es im Radio. Und weil misogyne Männer etwa auf 4chan davon ausgehen, dass Frauen im Netz keine Rolle spielen, hätten auf der Bühne nur Männer stehen sollen. Das Stück-Ensemble sei aus sehr unterschiedlichen, auch unterschiedlich sozialisierten Männern zusammengestellt worden, die ihre eigenen Biographien mit in die Arbeit einfließen lassen sollten: "Das war die Idee und das fanden wir ein tolles Projekt", sagt Oliver Reese. Van Batum widerspricht: "Die Schauspieler-Biografien zu nutzen war nie der Plan. Ich wollte Beispiele toxischer Männlichkeit zeigen, sie vorführen und ausstellen."

Entgiftung über Humor

Das Stück besteht zum großen Teil aus realen Aussagen, die in den entsprechenden Foren und auch in der "realen Welt" getätigt wurden. Ändern könne sie diese Männlichkeitsfanatiker mit ihrem Stück natürlich nicht, für das Publikum aber erhoffte sich van Batum einen positiven Effekt: "Ich hoffe, dass wir es schaffen, eine Entgiftung über Humor und Lachen zu erreichen, und ich will gleichzeitig auch informieren, dass es das gibt. Aber keine Angst, keine Sorge: Wenn wir darüber lachen können, dann kommen wir auch darüber hinweg."

Nun kann sich ein künstlerisches Team in Inszenierungsprozessen verrennen, das passiert immer wieder. Außerdem sind künstlerische Prozesse kaum objektiv zu beurteilen. Aber Absagen sind so alltäglich nun auch wieder nicht. Bei der Sichtung eines Mitschnitts der ersten AMA-Probe ergibt sich das Bild einer Inszenierung im Werden. Sicher ruckeln die Übergänge, sicher fehlt es einigen Figuren noch an Schärfe. Aber immer wieder entstehen bissige, bittere Tableaus, etwa eine Szene, die die Kuppelshow "Herzblatt" parodiert, oder das Finale, in dem sich der missverstandene Mann ans Kreuz schlagen lässt. In jedem Fall wäre es eine Produktion geworden, die polarisiert.

Sibylle Baschung, Leitende Dramaturgin am BE © RUDI.RENOIR.APPOLDT

Sibylle Baschung, Leitende Dramaturgin am BE © RUDI.RENOIR.APPOLDT

Von dieser mitgeschnittenen Probe ist auch die Rede in einem BE-Statement, das nachtkritik.de gleich nach der Absage einholte: "Es gab bereits ab einer Woche vor der Premiere von 'Pussy' nach einer Durchlaufprobe konkrete Gespräche zwischen Leitung, Dramaturgie, Regieteam und dem gesamten Ensemble über die Umsetzung des Inszenierungskonzepts. Ziel dieser Gespräche war selbstverständlich zu jeder Zeit, gemeinsam einen Weg zu einer Premiere zu finden." Auch aus unserem Gespräch mit Reese und Baschung geht hervor, dass Reese danach umfangreiche Änderungen einforderte. Eine Person aus dem Umfeld der Produktion sagt zudem, dass Reese einen Tag später die Regisseurin vor dem gesamten Team in einer Art und Weise heruntergeputzt habe, wie besagte Person es noch nie erlebt habe.

Wenige Tage und intensive Proben später kam es dann zu einem weiteren Probenbesuch Reeses. "Danach haben wir erst einmal innerhalb der Dramaturgie des Hauses gesprochen, dann mit der Regisseurin, mit dem Team und mit den Schauspielern", sagt Reese. "Und da gab es die widerspruchslose Entscheidung von dem gesamten Ensemble und von allen, die dabei waren, dass wir diese Aufführung jetzt so nicht zeigen können." Warum? "Eine Aufführung nicht zu zeigen, ist für alle ein schmerzlicher Prozess, der nur in Grenzen nach außen darstellbar ist." Seine Begründung, die er im Gespräch noch dargelegt hatte, zog Reese im Autorisierungsprozess wieder zurück.

Interessant ist: Die "gemeinsame" Absage aus dem öffentlichen Pressestatement nach der Premierenabsage bezieht sich in der BE-Antwort auf unsere Nachfrage nur noch auf Reese und seine drei Dramaturg*innen: "Die endgültige Entscheidung wurde – gemeinsam mit drei nicht an der Produktion beteiligten Dramaturgen – einstimmig nach einem weiteren Probenbesuch (erste Hauptprobe) getroffen. Die Entscheidung wird von den Schauspielern mehrheitlich unterstützt, bzw. verstanden und akzeptiert."

Mindestens einer der Schauspieler war mit dieser Produktion nicht glücklich. So reagierte Paul Zichner auf einen Instagram-Post Benny Claessens', der Reese selbst toxische Männlichkeit vorwarf, mit einem Statement auf Facebook: "Wir alle hatten schon während der Proben große Probleme mit dem sehr einseitigen, dünnen und humoristisch eher fragwürdigen oder zumindest diskursiven Konzept. (…) Es ging um Inhalte, nicht um Machtverhältnisse."

Kampf um Wörter

Laut van Batum hingegen standen aber neben ihr und ihrem Team auch andere Schauspieler bis zum Ende hinter dem Abend. Natürlich habe es aus dem Ensemble Kritik und Diskussionen gegeben an einzelnen Entwicklungen, so van Batum. "Aber das ist normal bei einer Stückentwicklung. Niemand wollte den Abend absagen, bis Reese die Probe besuchte. Ich könnte hier mehr ins Detail gehen, möchte dies aber aus rechtlichen Gründen nicht tun."

Stephanie van Batums "Pussy" kam nicht zur Premiere © Federico PedrottiIm Gespräch, in dem Reese die Absage der Premiere kommunizierte und man über ein vom BE vorbereitetes Pressestatement verhandelte, versuchte van Batum nach eigenen Angaben, sich gegen die Wörter "gemeinsam" und "verschoben" zu wehren – erfolglos. "Ich wollte nach all den durchgearbeiteten Nächten vor allem, dass dieser Alptraum ein Ende nahm." Von einer Verschiebung der Arbeit ist allerdings im Gespräch mit Reese keine Rede mehr. Auf die Frage, ob er van Batum noch eine Chance geben würde, sagt er: "Mit diesem Stoff sicherlich nicht. Aber generell? Lassen wir das erstmal ein bisschen verrauchen ..." So erweisen sich die zwei zentralen Behauptungen der Presseaussendung als etwas eigenwillige Interpretation der Geschehnisse: Weder ist man "gemeinsam zum Entschluss gekommen" – jedenfalls wurde dieser Entschluss nicht von van Batum mitgetragen – noch wurde die Inszenierung "auf einen späteren Zeitpunkt verschoben".

Stephanie van Batums "Pussy" kam nicht zur Premiere © Federico PedrottiIm Gespräch, in dem Reese die Absage der Premiere kommunizierte und man über ein vom BE vorbereitetes Pressestatement verhandelte, versuchte van Batum nach eigenen Angaben, sich gegen die Wörter "gemeinsam" und "verschoben" zu wehren – erfolglos. "Ich wollte nach all den durchgearbeiteten Nächten vor allem, dass dieser Alptraum ein Ende nahm." Von einer Verschiebung der Arbeit ist allerdings im Gespräch mit Reese keine Rede mehr. Auf die Frage, ob er van Batum noch eine Chance geben würde, sagt er: "Mit diesem Stoff sicherlich nicht. Aber generell? Lassen wir das erstmal ein bisschen verrauchen ..." So erweisen sich die zwei zentralen Behauptungen der Presseaussendung als etwas eigenwillige Interpretation der Geschehnisse: Weder ist man "gemeinsam zum Entschluss gekommen" – jedenfalls wurde dieser Entschluss nicht von van Batum mitgetragen – noch wurde die Inszenierung "auf einen späteren Zeitpunkt verschoben".

Van Batum sagt, für sie sei es "eine sehr heftige und bizarre Erfahrung" gewesen: "Meiner Meinung nach war das nicht richtig so, wie es gelaufen ist. Ich habe mich getraut, unterstützt und mit einem sicheren Gefühl etwas Experimentelles zu machen, und wurde vom Anfang bis Ende von Clara Topic-Matutin begleitet und bestärkt. Und dann kam Reese. Und innerhalb weniger Tage wurde, so habe ich es erlebt, all meine monatelange Arbeit zunichtegemacht. Es fühlte sich für mich nicht wie konstruktive Kritik, sondern schlicht brutal an. Ich fühlte mich als dumm und unfähig vorgeführt. Meiner Ansicht nach hatte ich keine Chance, mich da zu wehren. Ich stand und stehe immer noch hinter meiner Arbeit, und hätte es gerne dem Publikum und den Kritikern überlassen, zu entscheiden, ob meine Arbeit gelungen war oder nicht."

Schreiben vs. Spielen

"Pussy – eine Ode an die Männlichkeit" ging am Berliner Ensemble nicht über die Bühne, sondern vielmehr als Verlustgeschäft in die Jahresbilanz ein. Und die hier geschilderten Beispiele und Aussagen zeigen, dass die Probleme des Autorenprogramms nicht allein auf individuelle künstlerische Differenzen zurückzuführen sind, wie sie an jedem Haus und in unterschiedlichsten Konstellationen auftreten. Vielmehr wird deutlich, dass die grundsätzliche Schieflage zwischen Autor*innentätigkeit und Theater-Tagesbetrieb am Beispiel des BE paradoxerweise gerade deshalb so augenfällig wird, weil das Theater sie auszublenden versucht. Oliver Reese hat recht, wenn er betont, das BE sei "kein Verlag, sondern ein Theater". Und dass ein Theater Stücke auch spielen will, idealerweise häufiger als für eine Aufführungsreihe, versteht sich ebenfalls von selbst. Wohl auch deshalb bezeichnet Reese die Produktion von "Amir" – trotz aller Spannungen im Entstehungsprozess – als jene, die im bisherigen Programm als Theaterabend am meisten überzeugt habe: "Ich finde, 'Amir' ist eine fantastische Aufführung geworden, die wir mit großem Erfolg weiter spielen."

Doch Schreiben und Spielen bleiben zwei verschiedene, jeweils für sich überaus sensible Tätigkeitsfelder. Autor*innen sind zwar an ihre vertraglichen Verabredungen und Deadlines gebunden, bleiben in ihrem Schreiben aber zunächst vor allem sich selbst verpflichtet. Am Theater hingegen muss der Premierenvorhang hochgehen – und ob und wie das geschieht, entscheidet die Arbeit Vieler, von den Autor*innen über das Regieteam und Ensemble bis hin zu den Gewerken.

"Kriegsbeute" von Martin Behnke und Burhan Qurbani in der Regie von Laura Linnenbaum © JR Berliner Ensemble

"Kriegsbeute" von Martin Behnke und Burhan Qurbani in der Regie von Laura Linnenbaum © JR Berliner Ensemble

Das Label des Autorenprogramms suggeriert jedoch schon im Namen, wer hierbei eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Doch für die Einflechtung der Autor*innen in die theaterspezifischen Arbeitsprozesse scheint das BE nicht ernsthaft eine neue Struktur bauen zu wollen. Sibylle Baschung sagt zwar selbstkritisch: "Wenn ich auf den bisherigen Prozess gucke, dann hat sich das alles noch nicht so eingespielt, wie es wünschenswert ist." – Aber auf die Frage, welche Maßnahmen man plane, um die Zusammenarbeit zu verbessern und auf den hohen Anspruch eines "neuen Modells der Zusammenarbeit" von Autor*innen, Regie und Spieler*innen hinzuarbeiten, kommt weder von ihr noch von Oliver Reese eine konkrete Antwort.

Die von uns kontaktierten Autor*innen sind sich einig in der Beschreibung eines enormen Produktionsdrucks – und undurchsichtiger Kommunikation. Mit dem Zuständigkeitsvakuum nach dem Weggang von Moritz Rinke scheint die Theaterleitung selbst jedoch gut leben zu können. Als "künstlerische Beraterin" war Clara Topic-Matutin in alle drei der hier thematisierten Produktionen involviert, sie wird aber offiziell nicht als Leiterin des Programms geführt. Dass sie zudem die Lebensgefährtin des Intendanten ist, trägt nicht zur Transparenz der Strukturen bei.

Zeit, diese Strukturen zu überarbeiten, wird dem Berliner Ensemble indes weiterhin gewährt. Die finanzielle Unterstützung des Programms durch die Heinz und Heide-Dürr-Stiftung steht nicht in Frage. Von dort heißt es auf Nachfrage: Die Stiftung nehme keinen Einfluss auf Inhalt der Produktionen noch auf Entscheidungen zum Spielplan. "Die Förderung von Autoren und Autorinnen ist immer riskant, da die Stücke am Ende immer noch inszeniert werden müssen. Programme wie das Autorenprogramm am BE brauchen Zeit und immer wieder auch eine kritische Reflexion und die Möglichkeit der Nachbesserung. Die Heinz und Heide Dürr Stiftung setzt daher auf langjährige Partnerschaften, auch wenn über die Förderungen in der Regel jedes Jahr in den Gremien der Stiftung neu entschieden wird. Die Förderung des Autorenprogramms am BE wird in der nächsten Spielzeit weiterlaufen."

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater Weimar

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

neueste kommentare >

-

Intendanz Weimar Stille Hoffnung

-

Intendanz Weimar Berechtigte Kritik

-

O.E.-Hasse-Preis 2024 Juryarbeit

-

O.E.-Hasse-Preis Jury

-

Intendanz Weimar Identitäts- und Herkunftsgeschwafel

-

Neue Leitung Darmstadt Sprachliche Genauigkeit

-

Der Zauberberg, Weimar Erlösung in der frischen Luft

-

Neue Leitung Darmstadt Gegenfrage

-

Intendanz Weimar Skizze

-

Neue Leitung Darmstadt Welche Legenden?

Wo eigentlich wird die Grenze des Erlaubbaren überschritten?

Wo mündet ein unsägliches Verhalten des Vorgesetzten in Gewalt?

Und welche Arten von Notwehr ist den weisungsbefugten Untergebenen erlaubt?

Das Grundproblem wird aber wohl wirklich in Benny Claessens Facebook-Post, den er für instagram abfotografiert hat, beschrieben:

"Same old story intendant asks girl to make piece about toxic masculinity a term he never heard but hey buying him some street credibility girl says ok I do it intendant sees a run through and he a toxic male of course doesn’t get the humour intendant says we are not doing this ur piece is cancelled girl did not get a warning from the house intendant is alleinherrscher anscheinend the whole theater does not open his fucking mouth Berlin 2019 wow"

Da können ja noch so viele Dramaturgen und Dramaturginnen mitgeschliffen werden - wenn der Intendant selbst so verheerend auftritt, sind ja alle anderen Meinungen hinfällig.

(Anm. Redaktion zur Auslassung: Wir bitten, von unsachlichen Anwürfen abzusehen. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

1) Es übernimmt René Pollesch die Volksbühne, aber er ist nicht DER Gegenwartsdramatiker. Wäre er das, bräuchte er nicht selbst seine Texte inszenieren. Er wird es mir nicht verübeln, wenn ich das so behaupte, denn er weiß das und merkt, dass ich ihn trotzdem auch als Autor seiner Inszenierungs-Ausgangstexte sehr wertschätze. Allein weil meine beste Freundin Dorit Rust ihn sehr wertschätzt, die von Texten und Theater, glaub ich, einigermaßen was versteht. Sie sagt, René Pollesch schreibt Texte, die beinahe ausschließlich zeigen, wie Schauspieler/innen mit Texten umgehen, in denen austauschbare Figuren sich in urbanalisiertem Philosophensprech ergehen, wo immer sie sich auch gerade aufhalten. Deshalb sei René Pollesch ein herausragender Regisseur, ein vielleicht sehr guter Stückeschreiber, aber eben kein besonders guter Dramatiker.

2) Auf die Stelle von Rinke ist, vermutet sie, deshalb keine kompetente Person gesetzt worden, weil Rinke nach der erfolgreichen Tandem-Bewerbung von Oliver Reese für die Intendanz des BE seine Alleinstellungsmerkmal-Funktion der Originalität eines Leitungs-Konzeptes erfüllt hat. Das Schöne an Konzeptionen für herausragend bezahlte Stellen sei ja, dass man nach dem Scheitern sich mit dem vermeintlichen "Mut" zur Lücke selbst auszeichnen könne. - Wenn man schlicht denkt, es reicht für bleibenden Erfolg, mit solchen durch u.a. Castorf etablierten ScheiterniscooleralsErfolg-Phrasen öffentlich zu operieren ohne Castorf, Müller oder Brecht zu sein...

3) Das Profil des BE, meint meine beste Freundin, ist, deutschsprachige Gegenwartsdramatiker/innen mit Hilfe eines Autorenförderprogramms zu verhindern mit allen erdenklichen Mitteln. Dabei sei das BE in der Tat erfolgreicher als das DT, aber Herr Peymann konnte das auch schon ganz gut.

Die Sache ist nach ihrer Meinung die:

Theaterdramaturgien und Intendanten mögen es ja vielleicht wichtig finden, THEMEN zu finden. Dann sollten sie aber keine Autor/innen dafür benutzen. Denn Autor/innen sind Menschen, die von Themen gefunden werden, nicht umgekehrt. Und Menschen, die von diesen fündig gewordenen Themen hartnäckig gezwungen werden, sie ganz autark in Stoffe umzuwandeln. Und die von den Stoffen wiederum hartnäckig gezwungen werden, sie ganz autark in Sprache in VERKNÜPFUNG mit Situationen umzuwandeln.

Autor/innen, die dazu noch Dramatiker/innen sind, werden von den durch sie in Sprache-Situations-Verknüpfungen umgewandelten Stoffen zusätzlich gezwungen, diese mit und ohne Theater, komme was da wolle, zu UNAUFLÖSBAREN Sprache-Situationsverknüpfungen zu amalgieren. (Ehrlich gesagt, wundere ich mich, dass bei solch viralen Zwängen meine beste Freundin noch lebt!)

Fazit:

Förderer und Betreiber von Autorenprogrammen stört vermutlich, dass Themen sich Autor/innen suchen statt umgekehrt. Weil sie persönlich so ungern angewiesen sind auf Zufälle oder Ereignisse, die sie nicht kontrollieren oder kaufen können. Deshalb liegt ihnen vermutlich sehr viel daran, die Autor/innen so schnell es geht aus der ihnen versprochenen gemeinsamen Theatermacherei wieder auszuschließen.

Ihre ganze Förder-Kunst besteht aber darin, sie erst einmal hereinzulocken!

Sie wissen nämlich genau, dass Autor/innen, die auf sich als Schriftsteller/innen und ihre diszipliniert aufrecht erhaltene, persönliche Themendurchlässigkeit halten, erst gar nicht in ihr Programm kommen würden, wenn sie wüssten, dass sie nur ihre Themen und bestenfalls noch ihre angeteaserten Schreibstile abliefern sollen gegen die Förder-Kohle.

Weil sie wissen, dass das Theater nämlich sonst gar keine Themen außer sich selbst oder die heuteTagesthemenFAZSDZEIT-vorgekauten und keine Schreibstile außer die unoriginellen, aufpeppungsbedürftigen seiner Dramaturg/innen hat.

Ja, wat tut uns dat leid, nicht wahr.

(Anm. Redaktion zu den Auslassungen: Wir bitten um eine sachbezogene Diskussion, die persönliche Anwürfe vermeidet. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

Erstaunlich , das hier Kommentare zensiert werden und gleichzeitig im Artikel so jemand zitiert wird, der die Situation in keinster Weise aus der Nähe kennengelernt hat.

Das ist reine Stimmungsmache.

Und "Recherche" ist dieser Text wohl kaum zu nennen. Maximal eine Zusammenstellung von Kantinengeraune.

(...)

(Anm. Redaktion zur Streichung: Sie werden finden, dass in dem Beitrag zahllose Personen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und mit gegebener Nähe zu den Ereignissen über die Vorgänge im Autorenprogramm sprechen. Insofern kann man Ihre Vorwürfe in diesem Kommentar nur als versuchtes Derailing einstufen. Sie wurden entsprechend auf ein Mindestmaß gekürzt. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

Doch was hat das für Konsequenzen für die Leitung des Berliner Ensembles. Denn das sind nun wirklich keine Anfängerfehler mehr und brauchen gewiss nicht noch mehr Zeit. (...) Für mich ist dies ein Fall für den Kultur- oder Untersuchungsausschuss des Berliner Parlaments. Denn hier geht es um öffentliche Gelder, Familienwirtschaft und eine klare Täuschung der Politik, die ein erfahrener, alter Theaterintendant zu verantworten hat. Deshalb noch einmal vielen Dank an die drei Journalisten

(Anm. Redaktion: Eine persönliche, polemisierende Zuspitzung ist aus diesem Kommentar gestrichen worden. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

Zu beiden Produktionen gab es in Zusammenarbeit mit der TheaterGemeinde Berlin e.V. vor den Premieren sog. "Einblicke", das Publikum wurde am Entstehungsprozess beteiligt (eine super Idee), es gab Probenbesuche, DramaturgInnen- und andere Gewerke-Gespräche sowie Workshops. Nach der doch sehr verhaltenen Reaktionen seitens des publikums (vor allem beim "letzten Gast" mit einem grandiosen Cast!) war ich damals über das Hochjubeln dieser Produktionen seitens des teams (außer der Schauspieler/-innen) mehr als verwundert. Damals dachte ich, dass sie in ihrer eigenen Blase gar nicht mehr bemerkten, wie sie mit ihrem verkopften Stuss genau das gegenteil produzierten von dem, was mal angekündigt worden war.

,dass alle Berliner Theater irgendwie Neue Dramatik? Oder geht zu viel Geld für Starregisseure und teure Bühnenbilder drauf ? Es wäre großartig, wenn die Rechereche von Eurer Seite weitergeht. Ich würde mich sehr freuen.

Ich kenne Reese, Topic, Baschung und Andere noch aus der Frankfurter Zeit und mir fällt dazu ein, Reese macht keine halben Sachen. Wenn er Autoren eine Bühne gibt, dann sollen es auch die Besten sein, die z.B. wirklich eine große Geschichte schreiben können. Wenn er RegisseurInnen inszenieren lässt, dann soll etwas herauskommen, was er als Intendant und Verantwortlicher vertreten kann. Etwas was er dem Publikum zumuten kann.

Wenn dabei nur eine halbe Sache rauskommt, dann sagt er es auch mit seiner ihm eigenen Art. Wer da jedoch das Mauerblümchen mimt und das nicht versteht, ist sicher enttäuscht.

Ich denke er sieht das BE nach wie vor als Autorentheater, nicht aber als Experimentierbühne oder Mitbestimmungstheater.

Das und nichts anderes kommt für mich im obigen Beitrag zum Ausdruck.

Wer Reese jedoch verstehen will und versteht, kann Teil einer wirklich guten und vielleicht großen Sache werden, das ist meine Erfahrung.

Sie lieben ihn oder sie hassen ihn und manche lieben es, ihn zu hassen.

Mario Salazar

https://taz.de/!5599199/

Bezeichnend, wenn das ein Autor nach seiner Erfahrung am BE sagt...

Er zeigt nicht nur beispielhaft die tiefe Führungskrise eines Berliner Theaters, eines Familienbetriebes und spezifischen Theatermodells, in dem die Autor*in als Material-Lieferantin, aber nicht als Künstler*in betrachtet wird. Seitdem Reese der Verführung nicht widerstehen konnte, als Dramaturg auch inszenieren zu müssen, wird deutlich wie die Autor*innen, die im Zentrum der künstlerischen Arbeit des Theaters stehen sollten, zu Dienstleister*innen degradiert werden, denen selbst bei Uraufführungen das Recht verweigert wird, die unmittelbare Arbeit der Regisseur*in an ihrem eigenem Werk/Text beurteilen zu dürfen.

Ein modernes Autor*innen-Programm sollte die Autor*in wieder an ihren angestammten Platz rücken. Der Text ist das zentrale künstlerische Werk des Theaters, dem die REGIE ALLENFALLS KONGENIAL zuarbeitet. Nur dann wird vom Theater auch in den kommenden Jahrzehnten etwas bleiben. Ansonsten gesellt sich zur gegenwärtigen strukturellen Katastrophe (siehe das toxische Leitungsgebahren, bei zunehmender Besinnung der politischen Träger auf ihre Kraft zur Veränderung: Halle, Bern, Cottbus, u.a.) auch eine künstlerische Katastrophe, so dass man in fünfzig Jahren von einem Theater ohne Autoren sprechen wird. Und genau das haben die Autor*innen nicht verdient.

Welche Aufgabe übernimmt eigentlich heute noch die Dramaturgie, wenn nicht die Verteidigung des Textes gegen die spröde Marktsicht der Intendanten und das zuweilen schlichte Handwerk einzelner Regisseure, die von Text-Exegese noch nie etwas gehört haben?

@12 ich bitte sie Jörg, genau das ist doch das Problem. Der persönliche Geschmack oder die Befindlichkeiten von Oliver Reese interessieren hier nicht. Ein Intendant hat professionell ein Haus zu leiten und vor allem Kunst zuzulassen und zu ermöglichen. Stattdessen kontrolliert er und verhindert vor allem Sachen, die ihm oder Frau Topic nicht passen. Wie kann es sein, dass der Intendant über Wochen nicht über die Änderungen an Salazars Stück Bescheid wusste, obwohl seine Lebensgefährtin am Projekt beteiligt war? Hier wird, meiner Meinung nach, Machtmissbrauch betrieben. So weit, dass der Fall von einer unabhängigen Kommission untersucht werden müsste.

Es ist übrigens ein Irrtum, dass das System Royal Court für Autor/innen oder die Entwicklung der deutschsprachigen Dramatik von Nutzen wäre.

Ganz im Gegenteil.

Es ist nicht einmal für die Entwicklung der englischsprachigen Dramamtik von Nutzen. Es ist ein Märchen, dass "die" einhundert Stücke "evaluieren" - allein diese Aussage von Oliver Reese ist an Nichtachtung gegenüber der Literatur kaum zu überbieten - und davon vier oder fünf inszenieren und den Rest für das ganze Land "freigeben". So als würde sich der Rest des UK-Theaters, das bei WEITEM nicht so gut aufgestellt ist wie etwa das deutsche, nur so um die restlichen 95 Royal-Court-Resterampe-Stücke reißen. Auch am RCT werden inzwischen keine Stücke, sondern Themen evaluiert und die Autor/innen machen das mit. Das RCT-System in seinen Anfängen hatte schon Susan Sonntag Ende der Siebziger erkannt und bereits beschrieben. Der einst von Eberth angedachte Autor/innen-Austausch funktioniert vor allem jahrelang gestützt durch den Rowohlt-Theaterverlag und das vermutlich florierende Übersetzungsgeschäft in nur eine Richtung. Und zwar durch Import englischsprachiger neuer Dramatik nach vor allem Deutschland.

Ohne das RCT-Autorenförderungs-System hätten wir vielleicht nie von Sarah Kane erfahren - aber andererseits hätte Sarah Kane ohne dieses System vielleicht noch länger leben und sich als Dramatikerin weiter entwickeln können?

(...)

Theater ist leider oft noch der Ort, wo kleine Könige herrschen können. Alle gucken zu und niemand bekommmt den Mund auf. Angst als Strategie. Und das in 2019.

Danke auch an Benny Claessens für den Aufschrei in den sozialen Netzwerken. Einer, der für gerechteres Theater einsteht und sich klar gegen die strukturell-diskriminierenden Machenschaften von Theaterleiter*innen positioniert.

Auch ein großes Lob an Stephanie van Batum, dass sie den Mut hat sich öffentlich gegen Reese auszusprechen.

Danke für die gründliche Arbeit. Mehr solche Artikel.

Nee Leute, so einfach ist das nicht. Es fehlt wie immer hier auf Nachtkritik die Gegenperspektive mal ne Stellungnahme von den Angeklagten.

Ich freue mich auf den nächsten Bericht aus dem nächsten Theater das Mal so richtig aufgeräumt wird.

Übrigens kann man bei der Recherche auch durchaus kritisch zwischen den Zeilen lesen, denn ob man jemanden mit so einer uninspirierten Aufassung von Recherche extra fördern muss, sei mal dahingestellt...:

"Entsprechend hat van Batum geforscht, wie sie in einem Beitrag von Deutschlandfunk Kultur berichtet: "Ich musste das erstmal wirklich recherchieren. Ich habe einen Vater und einen Bruder und habe dann erstmal bei denen oder bei männlichen Freunden gefragt: 'Hey, bist du in einer Krise?' Und eigentlich haben die meisten nein gesagt. Und da musste ich ein bisschen weitersuchen: Wo kommt denn das plötzlich her? Und dann bin ich in die Online-Recherche gegangen."

Anbei gibt es zu erwähnen, dass das BE mit einem misslungenen Autor*innenprogramm hier keinesfalls alleine steht. Bei einem solchen Kunstprozess, sind diese Probleme steht’s an der Tagesordnung.

Was aber in den meisten anderen Kontexten, die ich kenne, doch ziemlich undenkbar ist: Dass man seiner Frau einen schönen Job verschafft am eigenen Haus. Ist ja im Theater nicht selten. Auf Ebene der Intendanz gehört sich das aber einfach nicht.

Und ansonsten gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Macht braucht Kontrolle. Das ist leider defizitär - wer kontrolliert den Intendanten?

(Liebe Fragende, der Text zu "Amir" soll einem Abkommen mit dem Autor zufolge bei den Vorstellungen für das Publikum bereitliegen. Bei meinem Vorstellungsbesuch am 27.11. war das nicht der Fall, aber das Theater schickt das Stück auf Anfrage bestimmt gerne zu. Mit freundlichem Gruß, Sophie Diesselhorst/Redaktion)

Ist ein angeblich so drastisches Scheitern der ausgewählten Autor*innen absehbar, dass derartig kurzfristig eingegriffen werden muss, so hat der Ausrichter entweder bei der Vor-Auswahl, dem Grundsetting oder aber bei der Prozessbegleitung versagt.

Konkret: in diesem Fall ist der Intendant dafür verantwortlich, Strukturen zu schaffen, die die selbst gestellten Aufgaben - die Realisierung eines Autorenprogramms - ermöglichen. Das ist offenbar bisher noch nicht gelungen. Die Probleme dann aber dem letzten, schwächsten, am weitest entfernten und anfälligsten Glied in der Kette zuzuschieben, anstatt selbst mit seinem haus und Team Verantwortung für das eigene Versagen und Scheitern zu übernehmen - das ist Machtmissbrauch.

Es macht den Anschein, als ob Herrn Reese ein AutorInnenprogramm gut ins Bewerbungskonzept gepasst hat, er aber nach seiner Bestellung relativ schnell das Interesse an wirklicher Zusammenarbeit mit AutorInnen und an der Auseinandersetzung mit Gegenwartsdramatik verloren hat.

Vielleicht haben er und sein Team ja Interesse, sich ein Beispiel an den Wiener Wortstaetten als Best-practice-Modell zu nehmen? Wir laden ihn gerne nach Wien ein und stehen für Beratung und Hilfe zur Verfügung.

fein, daß ihr in die tiefsten Tiefen des "Autorenprogrammes" herab gestiegen seid. Eigentlich zementiert Eure Recherche genau die Verhältnisse, die ihr zu kritisieren meint. Wenn der schwierige Olli und die opportunistische Clara weg sind, wird alles besser. Wirds aber nicht.

Das Problem sind nicht die Personen, sondern die Strukturen.

Solange die unheilige Allianz von Theaterträgern, Kulturpolitikern und Intendanten im Deutschen Bühnenverein als Interessensverband agiert ändert sich genau: nichts. Die Intendanten wollen Alleinherrscher bleiben, den Trägern sind die Strukturen wurscht und die Kulturpolitik gefällt sich in der Verteilung unverhoffter Steuereinnahmen.

Its the System, Stupid!

Euer Artikel bewirkt nur, daß sich der arme Olver Reese jetzt noch mehr verbiegen muss, in dem er sich beispielsweise mit dem Autorennetzwerk fotografieren lässt - als grosser Freund der Autorinnen.

Euer Artikel legitimiert die Handlungen von Reese im Grundsatz, er hätte halt nicht so böse zu Nicole sein sollen.

Ich habe kein Verständnis für diese Form von Sarkasmus. - Im Grunde empfindet doch niemand einen Verlust, wenn es keine relevante Dramatik mehr gibt. Das ist doch das eigentliche Problem.

https://theatertogo.wordpress.com/2020/02/28/theater-und-kritik/