Maria Stuart - Deutsches Theater Berlin

TikTok zum Todesurteil

von Frauke Adrians

Berlin, 30. Oktober 2020. Himmel, was kann ein Trauerspiel doch Spaß machen. Und das trotz bevorstehendem Corona-Lockdown. Die Premiere der "Maria Stuart" schaffte es gerade noch auf die Bühne, bevor auch das Deutsche Theater wieder schließen muss; nur drei Aufführungen sind Maria und ihrer Gegenspielerin Elisabeth bis auf Weiteres vergönnt, und das ist sehr schade. Denn obwohl Regisseurin Anne Lenk die Tragödie weder dekonstruiert noch radikal umdeutet, gewinnt sie den beiden Königinnen und den sie umkreisenden Männerfiguren doch einige ungeahnte Schattierungen ab – und eine erstaunliche Menge Komik.

YouTube-Influencerin im Bühnen-Setzkasten

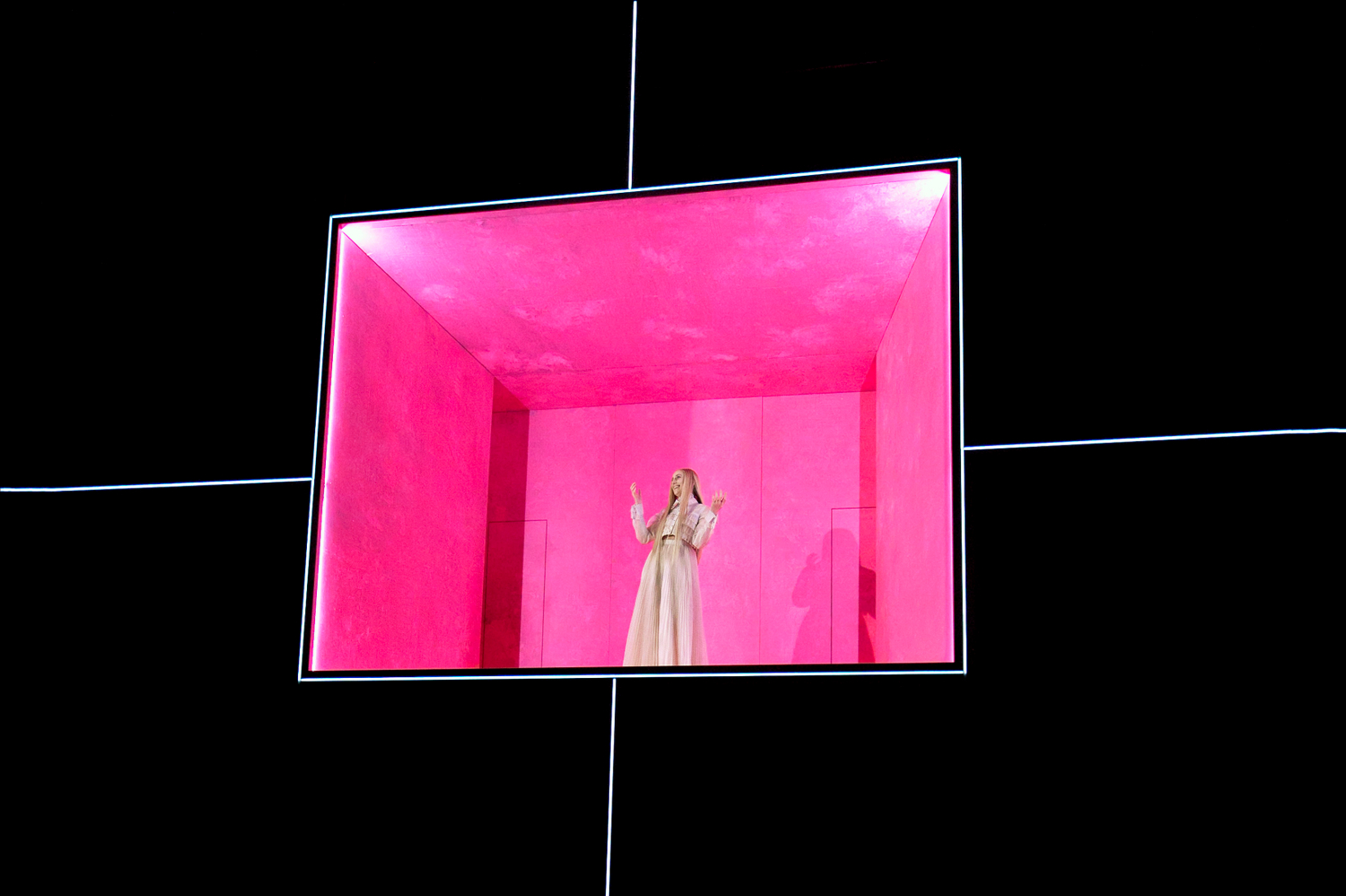

Dass Lenk und ihr starkes Ensemble das Pathos und den hohen Ton weglassen, tut Schillers Dialogen gut. Und so paradox es scheint: Dass die Akteure fast nie miteinander, sondern die meiste Zeit frontal in Richtung Publikum spielen, macht die Inszenierung ungemein lebendig, zumal es die Aufmerksamkeit auf jeden einzelnen Schauspieler und auf den Text fokussiert. Bühnenbildnerin Judith Oswald hat einen riesigen Setzkasten auf die Bühne gestellt, in dessen rosa ausgemalten Kästchen jeder für sich zur Schau steht: Maria Stuart (Franziska Machens) in ihrer Gefängniszelle, Elisabeth (Julia Windischbauer) in ihrer unwesentlich größeren Audienzsaal-Zelle eine Etage darüber. Die Boxen der Lords Shrewsbury, Leicester etcetera gruppieren sich drum herum. Die Schauspieler können einander nicht sehen, umso anrührender sind die Szenen, in denen Maria zärtlich die trennende Wand berührt, wie um Tuchfühlung zum Zellennachbarn aufzunehmen.

Isoliert: Maria Stuart (Franziska Machens) © David Baltzer

Isoliert: Maria Stuart (Franziska Machens) © David Baltzer

Nur Objekte, nicht Menschen, passieren die Barrieren: Marias Todesurteil, das Staatssekretär Davison (Caner Sunar) unschlüssig in der Hand hält, landet wie von Geisterhand beim finsteren Burleigh (Enno Trebs) zwei Kammern weiter. Anstelle klassischer Auftritte und Abgänge wird einfach das Licht in den Zellen an- und ausgeknipst, was der gesamten Anordnung eine Art TikTok-Ästhetik verleiht. Und wie eine YouTube-Influencerin oder ein TikTok-Star setzt sich auch Maria Stuart in Szene: selbstironisch, grimassierend, mit aufgedrehter Munterkeit, die allerdings jederzeit in panische Hysterie umschlagen kann. Denn es geht eben doch um Leben und Tod.

Im Gefängnis der Königinnenrolle

Die Männer allerdings scheinen zu glauben, es ginge um sie. Es wäre überzogen zu behaupten, dass Anne Lenk jeden einzelnen bloß karikiert, aber dass sie die Herren des Dramas insgesamt ziemlich ulkig findet, ist nicht zu bezweifeln. Die Schuljungen-Uniformen Davisons (Caner Sunar) und des jungen Schwärmers Mortimer (Jeremy Mockridge) sind da nur das Tüpfelchen auf dem i. Der Text, wie Lenk und das Ensemble ihn interpretieren, gibt schon alles preis: den peinlichen Hahnenkampf zwischen Leicester (Alexander Khuon) und dem pathetisch fuchtelnden Mortimer, die Erörterung der Frage, ob man die schöne Gefangene uneigennützig retten oder auch gleich besitzen wolle. In einer Szene, die angesichts der allgemeinen Vereinzelung – sowohl des Corona-konform im Saal platzierten Publikums wie auch der Gestalten im Bühnen-Setzkasten – doppelt übergriffig wirkt, begrabscht Mortimer das Objekt seines angeblich doch so reinen Sehnens rabiat. Maria ist erkennbar froh, als sie in ihrer Zelle wieder allein ist.

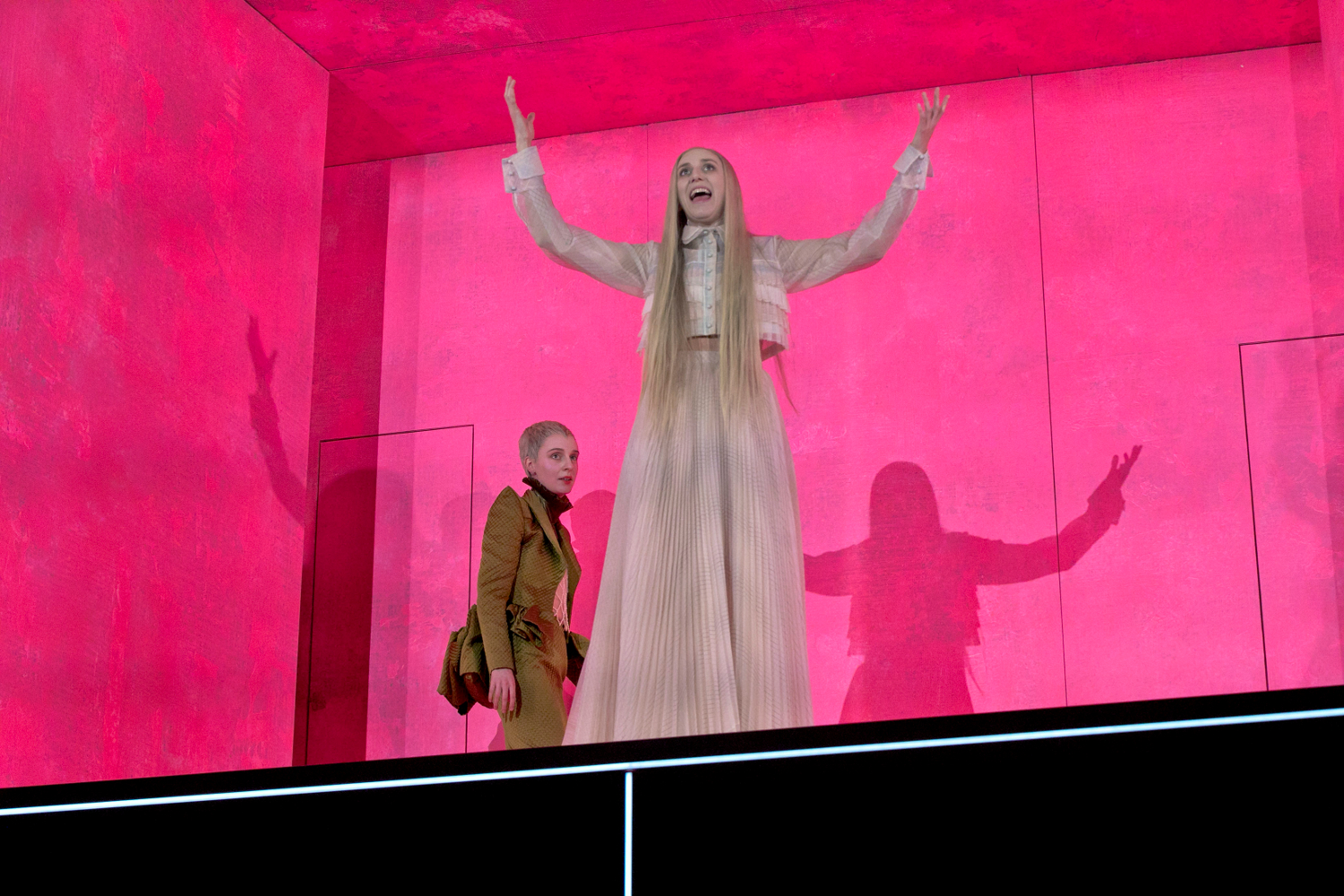

Duell der Königinnen: Julia Windischbauer als Elisabeth und Franziska Machens als Maria Stuart © David Baltzer

Duell der Königinnen: Julia Windischbauer als Elisabeth und Franziska Machens als Maria Stuart © David Baltzer

Äußerlich könnten die beiden Königinnen kaum unterschiedlicher sein. Kostümbildnerin Sibylle Wallum kontrastiert das elfenhafte Outfit der einen – ellenlanges weißblondes Haar, weißer Zweiteiler – mit der Geschäftsfrauen-Uniform der anderen: Elisabeth trägt ein olivfarbenes Kostüm zum Ultrakurzhaarschnitt. Doch aus dem Gefängnis der Königinnenrolle kommt die eine so wenig raus wie die andere aus ihrer Todeszelle. Das Zusammentreffen der beiden Frauen wirkt so, als hätten sie infolge überlanger Isolation alle beide verlernt, wie man anderen Menschen begegnet: Marias Kniefall ist so ironisch, dass die Demutsgeste schiefgeht, ehe die Unterlegene auch nur den Mund aufmacht und schreiend ihr königliches Recht einfordert; und Elisabeth wünscht sich sichtlich eine zusätzliche Trennwand, um sich mit dieser Frau nicht weiter abgeben zu müssen. Wenn sie vollends verbergen wollen, was in ihnen vorgeht, tragen die Königinnen große Pappmaché-Köpfe mit ihren eigenen, zur Maske erstarrten Gesichtszügen.

Am Ende wird Maria ihren Kopf unter dem Beil verlieren, und keiner – und keine – will verantwortlich sein. Hervorragend, wie das Ensemble das Blame Game ausspielt. Selbst diese durch und durch bittere Sequenz hat hohen Unterhaltungswert; man kann die Schauspieler nur dafür bewundern, wie minutiös die Schulddebatte auch ohne Blickkontakt abläuft. Der Applaus nach den pausenlosen zweieinviertel Stunden ist lang und herzlich, und das hat sicher nur am Rande damit zu tun, dass diese Premiere Corona abgetrotzt war.

Maria Stuart

von Friedrich Schiller

Regie: Anne Lenk, Bühne: Judith Oswald, Kostüme: Sibylle Wallum, Musik: Camill Jammal, Licht: Cornelia Gloth, Dramaturgie: David Heiligers.

Mit: Julia Windischbauer, Franziska Machens, Enno Trebs, Alexander Khuon, Jörg Pose, Paul Grill, Jeremy Mockridge, Caner Sunar.

Premiere am 30. Oktober 2020

Dauer: 2 Stunden 15 Minuten, keine Pause

www.deutschestheater.de

"Eher gediegen" findet die Inszenierung Barbara Behrendt im Deutschlandfunk Kultur (30.10.2020). Anne Lenk zeige, dass Maria und Elisabeth "eigentlich in einer ähnlichen Position sind", ihre Rollen austauschbar seien. Die Männer um die beiden bekämen in der Inszenierung etwas Lächerliches, seien nicht wirklich ernst zu nehmen in dem Machtgefüge, so Behrendt. Lenk demonstriere, dass "mit diesem Hofstaat diese Königin und Maria nur verraten sein können".

"Die Schauspieler lassen sich in der Interaktion miteinander durch den Setzkasten in keiner Weise behindern. Sie tun dies in einer Selbstverständlichkeit, als würden sie es nicht anders kennen und nichts vermissen. Und es funktioniert", schreibt Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung (31.10.2020). "Hier steht Theaterspielen selbst mit auf der Bühne: die Verstellung, die Fiktion, die Begegnung zwischen Menschen in Rollen." Auch wenn diese Inszenierungsidee alles bestimme und in diesen Tagen eine etwas sehr konkrete Bedeutung erhalte, sei der Abend "nicht monothematisch und eindimensional". "Das Ränkespiel der in ihre Leidenschaft, Moral oder Machtpolitik eingeschachtelten Männer hat viele Farben, (…) die Beschränkung der Mittel, die die Regisseurin ihrem Ensemble auferlegt, zwingt zu sortiertem Spiel und kontrolliertem Sprechen", was sich in Schillers "rhetorisch angespitzter Sprache" wiederfinde.

"Wie schon in ihrer Inszenierung von Molières 'Der Menschenfeind' am gleichen Haus, beeindruckt die präzise Sprachregie von Lenk. Und ihre Begabung zur Komik“, schreibt Jakob Hayner vom ND (2.11.2020), der sich über "begeisterndes Schauspielertheater" freut. In Schillers Trauerspiel und dessen großartigen Dialogen finde Lenk eine Menge Pointen, "die vor schalem Pathos schützen, ohne den Ernst zu verraten".

"Die Begegnung der beiden Frauen gerät in der Inszenierung von Anne Lenk zur gezwungenen Szene zweier zur Distanz verpflichteten Schwestern, die eigentlich nichts lieber täten, als sich zu umarmen", schreibt Simon Strauß in der FAZ (2.11.2020). Sie treten hier nicht als Machtmenschen im falschen Geschlecht an, sondern als selbstbewusste Zweiflerinnen mit starken Seelen. "Anne Lenk sperrt sie und ihre Lords in ein großes Holzgestell mit kleinen, coronasicheren Zellen. Eine Art Adligenschließfach. Nur Jeremy Mockridges Mortimer ist ein drängender Stürmer, der sich mit den Zwängen der Distanzgesellschaft nicht abfinden will. Seine nach Berührung und Freiheit gierenden Bewegungen verfolgt man mit besonderem Empfinden. Aber dann ist auch das vorbei, und die Lichter verlöschen."

"Anne Lenks Regie erspürt die vorhandene Situationskomik in Friedrich Schillers Trauerspiel", schreibt Katja Kollmann von der taz (3.11.2020). Der Text komme in diesem "klugen Gesamtkunstwerk" viel geordneter in den Zuschauerraum als sonst. "Das hat mit dem Setzkasten zu tun. Der strukturiert das Drama mit. Die acht SchauspielerInnen nehmen den über 200 Jahre alten Text ernst und gleichzeitig leicht. Das erzeugt Unmittelbarkeit in den Boxen."

"Kein großes Schiller-Glück, kein reines. Dafür ein feines kleines", erlebt Reinhard Wengierek von der Welt (10.2.2021) bei der Online-Ausspielung des Stückes. Die Arbeit sei "so gut wie ganz auf den Text gestellt", schreibt er. "Der weder platt verpoppte noch rätselhaft dekonstruierte Klassiker als Redestück plus Minimalgestik – mehr Hör- als Schauspiel. Und siehe da: Es wirkt. Und klappt auch mit den Dialogen, ohne dass sich die Herren der intriganten Politiker-Gang sowie die beiden gekrönten Häupter zu nahe kommen im raffiniert gesponnenen Schiller-Thriller, der bis heute gängige Techniken politischen Machtgewinns und Machterhalts als kriminell und moralisch versaut bloßstellt."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

Aber gerade diese Szene zeigt, dass Lenks Schiller-Lesart trotz aller Werktreue nicht aufgeht: Windischbauer spielt Elisabeth als sensible, schüchterne Grüblerin, zaudernd, sich zurücknehmend und damit zu viele Leerstellen im Zentrum hinterlassend. Diese Leerstellen kann aber auch Machens nicht füllen, da sie ihre Maria Stuart immer wieder ironisch unterläuft, mal bewusst überdreht, dann wieder unterspielt und Gefahr läuft, aus der Figur auszusteigen. Ihre "Maria Stuart" hat in ihrer Flapsigkeit nur noch wenig mit der Unbedingtheit, mit der sich Susanne Wolff in der Thalia-Inszenierung beim Theatertreffen 2008 in ihren Fesseln aufbäumte und mit ihrer Gegnerin rang.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2020/10/31/maria-stuart-anne-lenk-deutsches-theater-berlin-kritik/

Ich verstehe nicht, warum mir ein Setzkasten sofort zu Beginn deutlich machen soll und muss, die Figuren seien alle Vereinzelte, Vereinsamte.

Ich würde das besser aus dem Spiel entdecken wollen - abgesehen davon, daß ich meine, das Stück handelt nicht von einer gegebenen Vereinsamung, aber es handelt wohl davon: beide Königinnen "enden" in der Vereinsamung - und das läßt sich in beiden Fällen als tragisch im Sinne der ästhetischen Kategorie begreifen.

(Zusatzfrage: Ist das einsame "Ach!" der Elisabeth am Stückschluß tantiemenpflichtig bei Kleist?)

Der Setzkasten bevormundet mich -

um die obwaltenden Abstandsregeln einzuhalten, hätte ein kluger Umgang mit dem englischen (oder dem spanischen) Hofzeremoniell viele Möglichkeiten des Zusammenspiel ergeben.

Ich verstehe nicht, wieso die Inszenierung so gemacht sein soll (Kögler), dass die Zielgruppe aus dem bildungsbürgerlichen Abo-Publimkum ihren Schiller jederzeit wiedererkennen kann. Kann sie vermutlich nicht, denn die situationsstarke Einleitungsszene des ersten Akts fehlt - nur beispielsweise - oder: Die Begegnung der Königinnen findet ohne "Öffentlichkeit" statt - warum? Die am Ende auftretenden Herren tun, als wären sie dabei gewesen. Die Abwesenheit der Herren aber verschiebt die Begegnung der Rivalinnen ins Private. Warum? Die Schwierigkeiten, die Politikerinnen und Politiker als Privatpersonen im Umgang mit ihrem Beruf haben, das wäre doch ein heute interessierender Gegenstand gewesen. Der jetzige Anfang ist kein Ersatz, um nicht zu sagen viel zu schwach. Und ich wußte auch gar nicht, daß das Deutsche Theater eine solche Zielgruppe hat.

Ich sehe nicht, daß der Raum die Schauspieler und die Schauspielkunst befördert. Sie tun das, was jeder Schauspieler oder Schauspielstudent in solcher Situation, die der eines "Vorsprechens" (wo man in der Regel eben auch allein ist) tut. Aber sie haben eben keinen realen Partner - und es ist völlig normal, daß Herrn Khuon mit dem Lester nur ein egozentrischer Macho gelingt (das allerdings gut), weil ihm zumindest die antwortende Reaktion der Partnerinnen fehlt. Und es hört vollends auf, wenn der Darsteller des Mortimer offenbar angehalten ist, wenn er seinen Anspruch auf die alleinige Rettung der Maria vereidigt, das "Pathos" so zu übertreiben, daß er es sich selbst nicht glauben kann. Das ist dann aber auch keine Komik mehr (die man heute in den "alten" Tragödien sehr wohl entdecken kann), sondern nur alberner Ulk, der die Figur diffamiert, aber manche Zuschauer zum Lachen reizt.

Um zu erspielen, daß heutigen und damaligen Tags aneinander vorbei geredet wird, muß doch die Gelegenheit gegeben sein, das nicht zu tun; was aber soll ich machen, wenn ich als Schauspieler und Figur dazu gar keine Gelegenheit habe? Und wenn die Wände der Kabuffs als reale Wände benutzt werden, also versucht wird, sich durch klopfen zu verständigen oder sogar um die Ecke zu sehen, dann wird es lächerlich; denn dazu sind sie nicht "gemacht", sollen sie doch zu einer vom anderen abgehobenen Spielweise verhelfen (da funktionieren sie in diesem Sinne auch, wie bei Frau Machens am Beginn des ersten Akts).

Ich verstehe nicht, warum die Königinnen in bestimmten Szenen Pappköpfe tragen müssen. Die Kritik meint, sie täten das, wenn sie sich vollends verbergen wollen. Ich halte es für eine Behinderung der Schauspielerinnen. Und warum meint die Regie, die Darstellerin der Elisabeth müsse in ihrem großen Monolog vor den Zuschauern verborgen werden? Es ist doch dieser Text, in dem Schiller möglich macht, den Zwiespalt des Menschen, der Regierenden bei einer Entscheidungsfindung zu erspielen. Das geht nicht mit einem Pappkopf, ich sehe immer nur Pappkopf, auch wenn die körperlichen Aktionen der Darstellerin noch so differenziert und sensibel sein mögen.

Ich versteh nicht.... Schluß jetzt. Ich lege wert auf die Feststellung: Das alles ist eine ganz subjektive Meinung.

Peter Ibrik

Berlin-Pankow

Die Männer bestimmen die Spielregeln, die Frauen bleiben, wenn überhaupt, geduldet. Ein neuer Burleigh wird kommen, Elisabeth bleibt in ihrer Zelle gefangen. Ihre pinkfarbene Box unterscheidet sich von der Marias nur durch die Größe, ihr Handeln, ihre Bewegungsfreiheit einschränkend und bestimmend sind sie beide. Da hilft nur eins: die Show weitergehen zu lassen, die Regeln zu verstehen und sich an sie zu halten. Die linkische Elisabeth, Meisterin des sich selbst Verbergens (ihr erster Auftritt ist in einer Riesenmaske des eigenen Gesichts – Maria findet die ihre erst, als es längst zu spät ist), hat begriffen. Sie spielt am Schluss ihre Hand wie ein Poker-Profi – mit erkennbarer Lust an der Manipulation. Und wissend, dass sie es witerspielen muss, weil kein Triumph von Dauer ist. Sie lernt die Kunst der Verkleidung, die Maria nie beherrscht. Die Kunst des Überlebens, wenn andere die Spielregeln aufstellen. Die Show muss weitergehen – hoffentlich auch bald hier.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2020/11/02/the-show-must-go-on/

Die positive Kritik von Frauke Adrians ist absolut angemessen...

Völlig zu recht Theatertreffen