Titus Andronicus - Volker Lösch verwurstet Shakespeare zu einem globalisierungskritischen Schnellimbiss

In der Monster-Miele-Folterwaschmaschine

von Tomo Mirko Pavlovic

Stuttgart, 2. Mai 2010. "Hugahuga Ha Huga Ha Hugahuga". Nachdem er sich mit ausdauernden Schmatzern von den sauber abgetrennten Köpfen seiner Brüder Marcius und Quintus verabschiedet hat, springt Lucius auf die Arbeitsplatte einer überdimensionierten Küchenzeile und macht sich - zum Racheaffen. Blutbesudelt, mit baumelnden Armen nimmt der allerletzte Überlebende von 25 Söhnen des glorreichen Feldherren Titus die Witterung der gotischen Truppen auf, die vor den Toren Roms den Eintritt mit Lucius' Beistand in unser Küchenreich begehren.

Der Vater, das alte Schlachtross in alpinen Lederhosen, winkt zackig zum Abschied, raut dann noch mit einer Riesenreibe die aus dem feschen Dirndl lugenden Armstümpfe seines zungenlosen Töchterchens Lavinia auf, damit diese, grölend vor Schmerz, die Namen ihrer Schänder auf die abwischbaren Unterschrankfronten schmieren kann. Und weil die barbarischen Goten in diesem lustigen Splatter-Stück schwarz sind, tarnt sich der Krieger Lucius mit einem Batzen Nuss-Nougat-Creme das bleichwütende Angesicht. Hugahuga.

Der Gote in uns

Es ist wieder einmal angerichtet. Volker Lösch, der Chefkoch der antibürgerlichen Theaterküche, verwurstet dieses Mal William Shakespeares "höchst jammervolle römische Tragödie von Titus Andronicus" zu einem maximal scherzhaften Schnellimbiss für Globalisierungskritiker ohne jegliche Geschmacksnerven. Bei den Zutaten verwendet der Hausregisseur des Stuttgarter Staatsschauspiels ausschließlich die saftigsten und triefendsten Innereien des elisabethanischen Textleibes: nicht weniger als vierzehn Mord- und Totschlaghappen. Was dazwischen herauslappt an psychologischen Sehnen und feinem Versfleisch, wird von der Dramaturgie (Beate Seidel) kaltschnäuzig herausgeschnitten und weggeworfen.

Schwere Kost ist diese abstruse und bestimmt nicht allerstärkste Geschichte des William Shakespeare, in der ein verdienter, aber ordnungsfixierter und saturierter Feldherr nach seiner Rückkehr den Wahnsinn durchlebt. Titus' Kriegsbeute, die Gotenkönigin Tamora, steigt auf zur römischen Kaiserhure, rächt sich mit Hilfe ihres dämonischen Liebhabers Aaron für die Opferung ihres ältesten Sohnes, um dessen Leben die Mutter vergeblich bettelte. Der Hof watet bald im Blut, im Rausch der Vergeltung rollen Köpfe, lösen sich Zungen und Hände aus ihrer zivilisatorischen Verankerung. Der Gote ist nun der Andere, der Fremde in uns, der den Tod und das Tierhafte zum Vorschein bringt.

Knochenmühle Europa

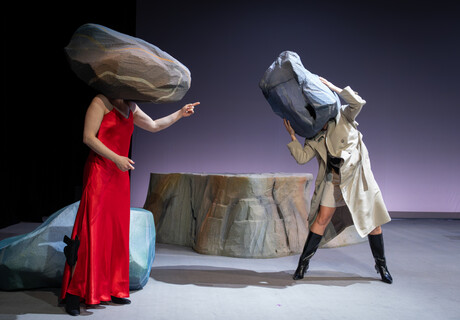

Bei Volker Lösch schrumpft der Shakespeare'sche Abgrund allzumenschlicher Gier und Lust zu einer flachen, angegeilten Farce, in der die Küchenzeile (Bühne: Carola Reuther) als plattsymbolische Schlachtbank des abgeschotteten, wohlstandsneurotischen Europäers fungiert. Hier, so Löschs These, sterben die bürgerlichen Ideale von Freiheit und Brüderlichkeit. Der Chor, bestehend aus dreißig Stuttgarter Bürgern, darunter viele mit einem sogenannten Migrationshintergrund, bringen noch zu Beginn der Aufführung als anklagende Menschenwand den Befund auf den Punkt: "Europa ist geistig und moralisch nicht entschuldbar!", dröhnt es ins Parkett.

Und um die moralische Verworfenheit unmissverständlich rüberzubringen, bedient sich die Regie beim Shakespeare-Kommentar von Heiner Müller, der die Spur aus Ekel und Geifer bis in unsere Gegenwart zog. Müller tat es auf intelligente, verstörende Weise, weil er den Titus Andronicus assoziativ anreichert, die Knochenmühle Europa von Babylon bis nach Auschwitz knirschen lässt, das Drama in der westlichen Weltordnung als Zerstörungsmaschine erblickt, in der einer wie Aaron, der Afrikaner, auf sich selbst und seine martialische Wut zurückgeworfen wird und kalte Sätze sagt wie: "Der Neger ist sein eigner Regisseur / Er zieht den Vorhang schreibt den Plot souffliert."

Die Reihen der Ich-hack-dir-was-ab-Show lichten sich

Auch Lösch lässt seinen Aaron, vorgeblich gespielt von Till Wonka, denselben Satz aufsagen, doch wirkt er plötzlich banal und peinlich, weil die evozierten Bilder in diesem pubertären Reigen jegliche Phantasie, jedes Wortbild töten. Wo kein Einfall ist, gibt es kein Spiel, keinen Albtraum, kein politisches Theater mit ästhetischem Anspruch. Die Ich-hack-dir-was-ab-Show muss halt weitergehen. Immer weiter. Und noch ein Pimmel. Und noch mal in die Spritztüte geschissen. Dazu Bachs Goldberg-Variationen. Ach ja. Und wenn dann einer der Söhne Tamoras bei der urdeutschen Nazi-Monster-Miele-Folterwaschmaschine auf die Taste mit dem Schleudergang drückt und die darin stöhnende Lavinia dumm aus der rotierenden Dirndlwäsche gucken lässt, klatscht man sich auf die Schenkel und fühlt sich wie im falschen Popcornmampfe-Kino.

Von den Schauspielern lässt sich lediglich sagen, dass sie heillos unterfordert sind und sich redlich an der gigantischen Hilfskochstelle abarbeiten, ihre gut trainierten Körper, allerhand Edelstahl und fremde Ohren appetitabtötend penetrieren, was zum Teil recht clownesk daherkommt und unterhaltsam ist, vor allem dann, wenn bei all dem Bohei auf der Bühne sich auch noch die Zuschauerreihen am Premierenabend unter Gemurr merklich lichten. Markus Lerch immerhin gelingt es noch, seinem Saturninus etwas komödiantische Kontur zu verleihen, da er zaghaft die Commedia dell'arte durchscheinen lässt, die Materialschlacht humoristisch überformt. Auch Lisa Bitter als Lavinia wahrt eine gewisse katastrophierte Distanz, die gefallen mag.

Die Arroganz des westlichen Parkettmenschen

Am Ende des grotesken Gemetzels darf noch einmal der Chor aus der dunklen (!) Tiefe des postkolonialen Raumes heranstampfen, auf den T-Shirts die Logos vieler Multi-Konzerne. Es ist der eigentliche Hauptgang zum Shakespeare'schen Amuse-Gueule: Eine gute Viertelstunde lang werden authentisch anmutende Berichte von afrikanischen Flüchtlingen auf ihrem Weg zur Festung Europa feilgeboten, natürlich mit der schon traditionellen Vorwurfshaltung Marke Lösch. "Wir schleudern eure Arroganz in den Dreck. Wir sind lange genug in den Dreck gekrochen. Aber jetzt stehen wir auf." So. Europa, das sind nämlich "wir". Das ist der Mensch im westlichen Parkett, der spießige Küchenzeilen-Verwalter, der - das nur vom krustigen Rand des Wohlstandsceranfeldes angemerkt - heutzutage als neoliberaler Gutverdiener den Küchenblock präferiert.

Sei's drum. Harold Bloom, einer der bekanntesten amerikanischen Literaturwissenschaftler, schrieb einmal, ein Stück wie der "Titus Andronicus" entlasse den Zuschauer mit einer "beklommene[n] Heiterkeit", weil das Leiden mit beißender Ironie auf die Spitze des Monströsen getrieben werde - und damit über dieses hinaus. Der Stuttgarter "Titus" entlässt einen ebenfalls beklommen heiter in die Nacht, nur das man ernsthaft darüber nachdenkt, Vegetarier zu werden. Monströs und beißend. Hugahuga.

Titus Andronicus

von William Shakespeare

Inszenierung: Volker Lösch, Chorleitung: Bernd Freytag, Ausstattung: Carola Reuther, Kostüm: Sarah Roßberg, Dramaturgie: Beate Seidel.

Mit: Markus Lerch, Jan Krauter, Sebastian Kowski, Jonas Fürstenau, Lisa Bitter, Nadja Stübinger, Matthias Kelle (bei der Premiere: Jörg Petzold), Lukas Rüppel, Till Wonka, Robert Lang, Samuel Hidalgo Staub, Oliver-Selim Bousalam, Lucia Prestandrea, Lars Lauser, Chor.

www.staatstheater.stuttgart.de/schauspiel

Mehr Material zu Volker Lösch und weitere Nachtkritiken finden Sie über den entsprechenden nachtkritik.de-Glossareintrag.

Rainer Zerbst schreibt auf der Webseite des Deutschlandradios (2.5.2010): Lösch knüpfe an Heiner Müllers Kommentar zu Shakespeares Stück an. Müller habe "einen Konflikt zwischen sogenannter 'Erster' und 'Dritter' Welt" gesehen. Und also seien die Goten bei Lösch schwarz geschminkt, seine These: der weiße Kapitalismus habe die Gefahr "durch seine Egozentrik selbst heraufbeschworen". Was Lösch auf die Bühne bringe habe aber den Duktus der "Aufführung einer talentlosen Laienbühne". Die "Greueltaten, die ja erschrecken" sollten, würden "dezidiert gespielt, dass man in jedem Augenblick das Klappern der Requisitenkiste spürt". Die Römer, bei Lösch "weiß geschminkt", benähmen sich "lächerlich". Gehe es bei Shakespeare noch "um menschliche Perversitäten", gebe es bei Lösch nur "banale Muskelspiele". Am Ende zitiere "die Phalanx aus Schwarzen" aus einem Buch des Italieners Fabrizio Gatti; "sie schildern, unter welchen Mühen sie Afrika verlassen haben und in welche Ausbeutung sie seitens der Weltkonzerne geraten sind." Langeweile mache sich breit, "wo eigentlich Entsetzen herrschen müsste".

Auf der Webseite des Deutschlandfunks (3.5.2010) bespricht Cornelia Ueding die Aufführung: Heiner Müller habe in Shakespeares Stück "den Kampf der dritten Welt gegen die Festung Europa" gesehen. Volker Lösch nehme das auf und setze alles daran, "das Drama der Kolonisierung und Plünderung Afrikas (...) gleich mit zu verwursten". Am Ende seien viele Zuschauer geflohen, frustriert "von einem endlosen, hilflosen, dafür lauten, redundanten Bühnengezappel". Warum löse die Gewalt auf der Bühne "vor allem Langeweile aus?" Was immer Lösch beabsichtigt haben möge, es sei ihm nicht gelungen, "weil dieses bluttriefende Allerlei die Mechanik des Tötens reproduziert, statt sie zu zeigen". Weil es in "dieser Mixtur aus Grand Guignol und bösen Köchen, Halloween und Knochensäge" keine "Sprachregie" gebe und "keine Menschen, die zu monströsen Kampfmaschinen" würden. Es gebe "keinen Moment des Innehaltens, der Ernsthaftigkeit, der Reflexion". Bevor man "hilflos und wirkungslos mit den Mitteln des Theaters die Welt retten will, sollte man erstmal das Theater retten, damit der Appell auch ankommt."

In der Stuttgarter Zeitung (4.5.2010) schreibt Stefan Kister: Lösch erzähle Shakespeares "unsägliches Geschehen im Stil des Grand Guignol". Doch sein "überzeichneter Volkstheaterhumor" sei "noch grimmiger als das soziale Pathos, mit dem er für gewöhnlich unsere aus den Fugen gehende Welt" beschwöre. Frei nach Heiner Müllers Paraphrase des Stoffs grundiere Lösch das Spektakel "als den Einbruch der Dritten Welt in die Erste". Seine "fragwürdigste Pointe" sei, "dass wir uns genau darin wiedererkennen sollen." Die "holzschnittartigen Gräueldeppen" sollten der "in der Festung Europa verschanzten spätrömischen Dekadenz von heute ausmalen, was ihr bald dräut". Er lasse "wutgesteuerten Einpeitschertrupps" aufmarschieren, "rhythmisch geschlossene Reihen, zu allem bereit, vor allem dazu, den Schutzzaun der westlichen Wohlstandsoasen zu überwinden." Aber: "Unter dem Ironiemäntelchen knalligen Chargierens" lebe er ein "alles überschießendes Gewaltpotenzial aus". Lösch treibe "die liberale Selbstbezogenheit in die Sackgasse" und im Grunde genieße er "den geheimen Grusel des Ausnahmezustands", den er beschwöre.

In den Stuttgarter Nachrichten (4.5.2010) schreibt Nicole Golombek: "Weil Titus Andronicus im fünften Akt sagt, 'Ich will den Koch spielen', Tamoras Söhne einkocht und ihr zum Essen serviert, liegt eine Küche als Bühnenbild nah." Doch Lösch und Dramaturgin Beate Seidel verführen mit Shakespeare "ähnlich erbarmungslos wie die Figuren mit ihren Feinden". Der Text werde "zerhackstückt und mit Aufsätzen über die Dritte Welt, Zitaten aus Filmen und vor allem mit Heiner Müllers Kommentarstück "Anatomie Titus Fall of Rome" verrührt", das Römer und Goten mit Erster und Dritter Welt gleich setze. In "längeren, oft schwer verständlichen chorischen Reden" höre man "Geschichten über Menschen, die von Afrika nach Europa fliehen". Angesichts der "verworrenen Intrigen und der übertriebenen Grausamkeit" sei die "künstliche Commedia dell"Arte-Spielweise plausibel". Doch würden dabei "Klischees" bedient, "die Schwarzen rollen wild mit den Augen, die Weißen sind reaktionäre Machos". Am Ende brülle der Chor in Hemden mit Logos "globaler Ausbeuterfirmen" Berichte aus der Dritten Welt in Richtung Publikum. "Seht her, so die Botschaft, das sind die wahren Dramen." Die Einsicht, dass dagegen das Ensemble "nur staatlich subventioniertes Kasperltheater" veranstalte, sei "das einzig Erstaunliche an diesem Abend".

Hubert Spiegel schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (4.5.2010): Bei Shakespeare werde hinter der Bühne gemordet, bei Lösch und seiner Dramaturgin Beate Seidel stehe das Gemetzel im Vordergrund. Im Zentrum der Aufführung, die aus Shakespeares blutrünstigem Stück einen "aktuellen Kommentar zur Migrationsproblematik des einundzwanzigsten Jahrhunderts" machen wolle, stünde, eine "gemischtrassige Vergewaltigungsszene in einem Umluftbackofen aus deutscher Markenproduktion". So etwas habe Lösch wohl als erster Regisseur überhaupt auf eine Bühne gebracht. In Carola Reuthers Küchnezeile erblickt Spiegel "die Festung Europa, eine uneinnehmbare Einbauküche", die Titus als "wehrhafter Oberförster im Tarntrachtenjanker" verteidige. Küchenarbeit sei hier "blutiges Handwerk, Kochstunde ist Turnstunde, und die Schauspieler hüpfen wie Springteufel aus dem Kühlschrank, um gleich darauf wieder in einer Schublade zu verschwinden." Das sorge für "Gags und Tempo", Lösch inszeniere ein "Kettensägenkasperltheater mit moralischem Anspruch". Aber je größer "der Holzhammer", desto größer werde der Graben, der sich zwischen der "bizarr überdrehten Gewaltorgie" und der "sich anschließenden chorischen Moralpredigt".

Die "wüsten Fantasien" des guten alten Shakespeares, schreibt Adrienne Braun in der Süddeutschen Zeitung (5.5.2010), inszeniere Lösch als "bajuwarisches Volkstheater".

Wie im Splatterfilm gehe Lösch "weit über die Schmerzgrenze hinaus". Nach dem letzten Aufzug folge der "für Lösch typische Laienchor", der von der Flucht aus Afrika berichte. Doch die Parallele zwischen Shakespeare und dem Schicksal der Illegalen halte "einer strengen Analyse nicht stand", denn das eigentliche Thema des "Titus" sei der "endlose Kreislauf der Gewalt, ob gegen Schwarz oder Weiß". Eindimensionale Schuldzuweisungen griffen zu kurz - so werde "ein direkter Bogen geschlagen von der Kolonialisierung Afrikas zur industriellen Ausbeutung". Aber bei Lösch gehe es nicht um "ernsthafte Ursachenforschung", er appelliere mit "den Mitteln des Theaters direkt ans Gewissen". Diesmal wolle der "passionierte Pädagoge" sein Publikum für die "aktuelle Misere" sensibilisieren: "Gewalt findet heute an den Grenzen Europas" statt. Löschs Aktualisierung sei durchaus anfechtbar, "sein zentraler Appell ist es nicht: Eine Zivilisation, die vor dem Problem der Flüchtlinge die Augen verschließt, "ist eine kranke Zivilisation". Das Premierenpublikum reagierte so verstört wie empört."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

@ afrika: hetze ist, wenn man sagt: der darf kein theater mehr machen oder jagd lösch aus dem land oder so, zu sagen dass man das nicht gut findet, was er in dieser inszenierung gemacht hat ist keine hetze und erst recht nicht auf stürmer niveau...

Und: Wo haben Sie jetzt den ollen Fanon her? Oder möchten Sie nur ein bisschen protzen?

Und trotzdem: Es tut meistens ganz gut zu wissen, auf welcher Seite man steht (ohne behaupten zu wollen, dass es nur zwei gäbe).

Mir gehts nicht ums Protzen. Die Beschreibung dieser Inszenierung durch die KritikerInnen führte mich ganz einfach sofort zu den (auch in meiner Perspektive veralteten) Thesen von Frantz Fanon.

Und übrigens, ich weiss, auf welcher Seite ich stehe - auf der gewaltfreien.

Seine Ansichten von der „antikolonialen Gewalt“ sind sicher aus heutiger Sicht sehr radikal und widersprüchlich, letztendlich hat Fanon aber immerhin mit seiner These recht behalten, das die bourgeoisen Kräfte nichts zur Entkolonialisierung beitragen können und nationalistische Warlords immer noch viele Gebiete Afrikas unter ihrer Fuchtel halten. Fanon hat von einer afrikanische Identität geträumt, die leider schöne Utopie geblieben ist.

Der Arbeitslose und Slambewohner hat nach wie vor keinen Anteil an der Unabhängigkeit, oder wie anders erklären Sie sich die nicht abreißenden Flüchtlingsströme aus Afrika. Dieses Potential hat in Afrika keiner für eine wirkliche revolutionäre Umwälzung nutzen wollen und können. Wenn Sie Fanon nun Gewaltverherrlichung vorwerfen, na was passiert denn nun in Afrika, alles nur Friede, Freude, oder hängen da nicht immer noch koloniale Mächte drin, die sich der Uneinigkeit der afrikanischen Ethnien bedienen.

In seiner Grunderkenntnis des kolonialen Systems hat Frantz Fanon aber bis heute durchaus Recht: „Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden, und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt.“ Oder besser noch Sartre der große Existentialist: „Einen Europäer erschlagen, heißt zwei Fliegen mit einer Klappe treffen.“ Und daran dürfte doch nun Lösch mit dieser Inszenierung kongenial angeknüpft haben, wenn ich die Kritik richtig gelesen habe.

@ IS: welche Seite ist denn bitte gewaltfrei. Doch nur die, die nicht möchte, dass ihre eigenen Argumente einer Überprüfung unterzogen werden und sich deshalb schon vorher wegduckt. (Verzeihen Sie die Anmaßung) Sonst würden Sie da nicht so wischiwaschi daherreden, sondern mal Stellung beziehen, was ihnen am Löschschen Theater missfällt, statt ... ups jetzt bin ich schon wieder eingschlafen.

@Stefan: Das Zitat könnten Sie aber auch vervollständigen, dann käme man auf den Sinn und vielleicht auf einen Grund.

Das hat allerdidngs mit Theater genauso wenig zu tun. Insofern meine Zustimmung, Raimund.

@ L E

Seien Sie doch mal etwas kreativer und verpassen dem ganzen eine dritte Dimension.

@ W B

Ich denke der eine Satz von Frantz Fanon ist aussagekräftig genug. Er war von den linken französischen Intellektuellen enttäuscht und hat sich von Europa abgewandt. Umso tragischer ist es jetzt, dass die Massen, die er für die revolutionäre Triebkraft hielt nun in einer Gegenbewegung auf das alte Europa zuströmen.

@ Raimund

Ich hoffe ich habe alles richtig geschrieben.

@ Stefan: richtig geschrieben! Aber 2-3 Kommata mehr täten auch Ihrem Text gut.

O.k., ich nehme ein Komma mehr hinter "Ich denke ..." . Wäre das dann so besser? Ist ja wie Glücksrad. Wer kauft noch ein e?

@ Stefan: Mensch, das ist ja eine wunderbare Erkenntnis, zu der Sie da gekommen sind: "Einen Europäer erschlagen, heißt zwei Fliegen mit einer Klappe treffen." Ich würde sagen, dass das ebenfalls instrumentalisierend, weil vom europäischen Standpunkt aus gedacht ist. Wie wäre es denn mal damit, das ganz Andere und eben nicht sofort in den eigenen Verständnishorizont einzuordnende Fremde einfach mal so stehen zu lassen? Es geht um wechselseitigen Respekt. Befördern Sie dagegen mit Ihren Thesen nicht gerade das blinde und verallgemeinernde Vorurteil des "bösen schwarzen Mannes"?

Das ist doch totaler Quatsch, es weiß doch jeder wie das gemeint ist. Sind sie nicht auch ein Verfechter der totalen Ironie? Aber mit Ihrer ständigen Political Correctness und Hinterfragerei erreichen Sie letztendlich gar nichts. Sie ermüden die Leute. Da ist mir ab und zu ein wenig plakative Direktheit lieber.