Die Weber - Michael Thalheimer versetzt Hauptmann ins Theatermuseumsdorf

Zum Kornsuff verdonnert

von Esther Slevogt

Berlin, 20. Januar 2011. "Bin ich denn ein Menschenschinder?" fragt sich der Fabrikant Dreißiger am Ende und sinkt in seinem hellen Sommeroutfit verzweifelt auf die große Treppe nieder. Dabei hat er doch bloß ein guter Mensch zu sein versucht. Aber jetzt stürmt der Mob die Villa und seine Frau klammert sich hysterisch ans Bein des Prokuristen: "Retten Sie meine Kinder!"

Slapstick am Rande der Revolte

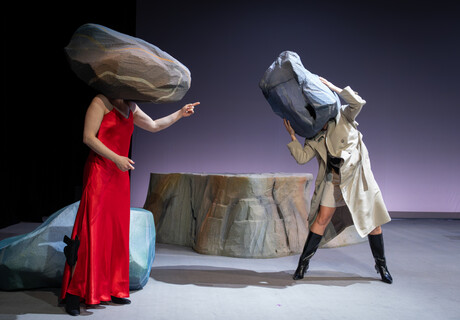

Die Szene ist am Rande des Slapsticks. Dabei haben wir es mit einer Art Revolte zu tun. Blutige Revoluzzer erscheinen alsbald marodierend oben auf der Riesentreppe, die mit etwas gutem Willen an Eisensteins berühmten Revolutionsfilm "Panzerkreuzer Potemkin" erinnern könnte. Wäre sie nicht als Theaterbild inzwischen längst eine Art Gemeinplatz geworden für Gesellschaftstableaus aller Art – samt ihrer rasanten Aufstiege und Abstürze, die sich hier mit akrobatischem Körpereinsatz auch immer so schön vorführen lassen. Da ist zum Beispiel die hysterische Fabrikantengattin, die im rosa Schlauchkleid zappelnd an den Stufen klebt, als der Mob dabei ist, das Haus zu stürmen.

Und während der Bühnenbildner Olaf Altmann für Michael Thalheimers letzten Gerhart Hauptmann am Deutschen Theater eine Art Menschenpresse als Bild für die Verhältnisse entworfen hatte, an denen Menschen zu Grunde gehen, ist es nun diese Treppe geworden: Unten lässt sich als Prolet trefflich hocken und barmend ins Publikum blicken, in der Mitte können wackere Weber sich mit Kornflaschen bewaffnet dem Suff ergeben und blindwütige Aufstände aushecken. Aber auch deftige Revolutionsszenarien mit blutüberströmten Kämpfern lassen sich auf der in schwindelerregende Höhen führenden Treppe arrangieren.

Ändere die Welt, sie braucht es – oder?

Jetzt also Hauptmanns "Weber". Schließlich herrscht immer noch Krise allenthalben. Da machen sich Stücke wie diese auch auf Staatstheaterspielplänen nicht schlecht. Hauptmann beschreibt hier eine Gesellschaft am Anfang des Kapitalismus', als Maschinen aus Handwerkern Proletarier machten und die Menschen von der Entwicklung noch so überfordert waren, dass die Revolte eher wie eine Naturgewalt aufkam, eine Zeit, in der die Herrschenden die Ordnung noch ebenso für gottgewollt hielten wie die Ausgebeuteten. Der alte Hilse zum Beispiel, der sich nicht am Weberaufstand beteiligen will, weil er an die göttliche Gerechtigkeit glaubt und am Ende in seinem Haus von einer verirrten Kugel getroffen wird.

"Ändere die Welt, sie braucht es", schrien spätere Generationen. Aber geändert hat sich wenig. Das hat auch Michael Thalheimer festgestellt, der nun im Deutschen Theater das Bild einer Gesellschaft zeichnet, die irgendwie stumpf und schicksalsergeben lebt, oben und unten gleichermaßen, und von der Eruption der Revolte eher zufällig erfasst wird. Bloß kann das eben so nichts werden mit der Verbesserung der Welt. Und mit der Verbesserung des Theaters leider auch nicht.

Prügelknabe und Lohnstammler

Am Anfang baut sich ganz oben an der Spitze der Sozialpyramide Fabrikant Dreißiger auf. Unten hocken seine Arbeiter in devoter Ergebenheit und stammeln um mehr Lohn, über das ganze Elend ihrer Existenz. Auch hier geht der Trend zur Karikatur, zum Slapstick. Freiwilllig oder unfreiwilig bleibt allerdings die Frage. Und je tiefer Dreißiger dann seinen Webern entgegensteigt, desto herzzerreißender werden auch seine Klagen über das erbarmungslose System, in dem er sich ebenfalls als Opfer fühlt: Er trägt das unternehmerische Risiko allein, jammert er, und steht trotzdem als Prügelknabe da. Die Verfasstheit des Wirtschaftssystems an sich lässt ihm keinen Handlungsspielraum. Und weil der Schauspieler Ingo Hülsmann das spielt, der so virtuos ironisch-surreale Zwischentöne beherrscht und sich dabei gleichzeitig mit entwaffnender Treuherzigkeit über seine Figuren lustig machen kann, entsteht in diesem Moment fast eine Art Einverständnis mit diesem Mann, der uns ganz heutig entgegen tritt.

Das aber ist die einzige Figur des Abends, die noch so etwas wie eine Plausibilität besitzt. Zwar könnten auch die Weber gesellschaftlichen Backstage-Szenarien von heute entstammen: schmuddelige Penner, mit blassen Gesichtern. Allerdings sprechen sie ein merkwürdiges Theaterschlesisch, das sie sofort zu Kunstfiguren macht, zu Bewohnern eines Theatermuseumsdorfes, in dem das Soziale reine Behauptung bleibt. Eine fürs bürgerliche Theater geschminkte Armut. So wird an und für sich nebenan im BE Brecht gespielt.

Grölend dumpfe Unterschicht

Da schnarrt Sven Lehmann als alter Weber Baumert in gewohnter Sven-Lehmann-Manier seinen Text, in dem er zunächst erzählt, wie er aus Not seinen Hund geschlachtet hat. Gabriele Heinz mit schwarz unterlaufenen Augen ist zum Elendsklischee an sich verdonnert. Spitzenkräfte wie Norman Hacker (Moritz Jäger), Peter Moltzen (Bäcker) oder Elias Arens (Reimann) werden zu korntrinkenden Prekariatsabziehbildern degradiert und müssen grölend dumpfe Unterschicht mimen.

Immer wieder gibt es Ausbrüche aus dem System, die dann auch die unglaublich plastische und poetische Wucht der Hauptmann'schen Sprache hörbar werden lassen: Katrin Wichmann als Luise Hilse, die angesichts der Handlungsunfähigkeit der Männer ihrer Familie ausbricht und sich in die Revolte stürzt. Aber das sind die Ausnahmen an diesem Abend, der viel will und Wesentliches schuldig bleibt. Auch weil er in seinen ästhetischen Mitteln merkwürdig vorrevolutionär wirkt.

Die Weber

von Gerhart Hauptmann

Regie: Michael Thalheimer, Bühne: Olaf Altmann, Kostüme: Michaela Barth, Musik: Bert Wrede, Dramaturgie: Sonja Anders, Licht: Thomas Langguth.

Mit: Peter Moltzen, Norman Hacker, Sven Lehmann, Katrin Wichmann, Claudia Eisinger, Michael Gerber, Gabriele Heinz, Jürgen Huth, Christoph Franken, Elias Arens, Markus Graf, Ingo Hülsmann, Isabel Schosnig, Moritz Grove, Horst Lebinsky, Bernd Stempel, Michael Schweighöfer, Friedrich Fuchs, Maurice Milcke.

www.deutschestheater.de

Mit den Hauptmann'schen Ratten war Michael Thalheimer 2008 zum Theatertreffen eingeladen.

"Fünf Akte in 100 packenden Minuten", staunt Ulrich Weinzierl in der Welt (21.1.2011). Die Methode absoluter Verdichtung funktioniere nicht immer, in Fall der "Weber" jedoch auf überwältigende Weise: "Reduktion und betonte Künstlichkeit führen auf Umwegen zum selben Ziel: Empathie, die durch einen Denkprozess gegangen ist." In einem faszinierende Crescendo führe Thalheimer das Entstehen eines Gruppenwillens vor Augen und Ohren: "Den Aufschrei der Geknechteten vergisst man nicht."

Thalheimers "Weber" sind ganz von heute, findet Tobi Müller in der Frankfurter Rundschau (21.1.2011). Olaf Altmanns Treppe streife die Gegenwart, denn der Weg gehe in beide Richtungen: "steil nach oben, steil nach unten. Es ist schon fast eine Kletterstange." Richtig stark und gut verständlich und schön künstlich sprechgeformt erschienen allerdings nur jene Figuren, die etwas über den Zweifel erzählen. "Es sind die älteren und die Alten. Die Weber, und es sind wahrlich nicht die schlechtesten Schauspieler dabei, kläffen und trinken in der Regel. Am Anfang, in der Mitte, und am Ende noch ein bisschen mehr. Der Abend hat Verständnis für die Herrschenden und Angst vor der Unterschicht. Als wäre es Thalheimers Eingeständnis, mittlerweile selbst in der besitzenden Klasse angekommen zu sein."

"Aus dem Geiste seiner Urwucht" habe Thalheimer hier das Hauptmann-Drama erzählt, schreibt Gerhard Stadelmaier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (21.1.2011). "Gespenster aus der Existenzhölle" seien die Weber: "Sie reden in einer tollen, fremden Sprache, die sie schnell und hart und atemlos, aber wie in Granit gehauen von sich stoßen. Es ist Hauptmanns Schlesisch, das hier nicht lächerlich, nicht verniedlicht wirkt, sondern: wie aus einer anderen Welt." Nur einen Einwand hat Stadelmaier: "Der Schluss verlärmt. Das Übrige aber hat, was heute im Theater das Wenigste hat: Größe."

"Von Anfang an steht dieser Theaterabend wie ein geschlossener Kessel unter Hochdruck, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er überkocht und explodiert", schreibt Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung (21.1.2011): "Oben die Reichen, unten die Armen, dazwischen ein Riesengefälle: Die Treppe als Symbol der Sozialpyramide mag für Gerhart Hauptmanns Proletarier-Elends-Drama 'Die Weber' ein überdeutliches Bild sein - eindrucksvoll ist sie dennoch, und so kraftvoll und entschlossen, wie Michael Thalheimer sie in hundert beschleunigten Minuten Stufe für Stufe in Besitz nehmen und stürmen lässt, macht dieses abstrakte Symbol-Bühnenbild nicht nur viel her, sondern es ergibt auch Sinn. Es verkündet und vergrößert die Dinge wie auf einem Plakat, unterstützt Thalheimers kernenergetische Wirkungskraft." Wunderbare Schauspieler seien im Einsatz, mit einer Deutung allerdings halte sich Thalheimer zurück. "Dass der Aufstand ohne politisches Ziel bleibt und ins Chaos führt, steht schon so im Stück." Das Ende lasse Thalheimer unkommentiert stehen "und gibt uns diese Kugel wie einen Schuss vor den Bug. Seine Inszenierung knallt. Und auch wenn sie - anders als damals 'Die Ratten' - nicht ins Herz trifft, so trifft sie doch den Wutbürger in uns."

Die Bühne und der blaue Staub seien schön, ja, notiert Dirk Pilz in der Berliner Zeitung (21.1.2011), aber "nichts als Beiwerk für eine Inszenierung in der Maske der Sozialkritik". Letztlich inszeniere Thalheimer einen "Mitleidszoo mit Figuren wie Affekttieren": "Er zielt, wie Hauptmann sein Frühwerk sich später selbst zurechtgelogen hat, auf eine 'reine' Kunst und die 'allgemein menschliche Empfindung'. Die Armut, das Leiden, der ausbeuterische Kapitalismus nimmt damit gespenstische, nicht fassliche Gestalt an: Gerade durch die Dialekt- und Einfühlungsspielweise wird die Sozialkritik hier zum bloß abstrakten Gegenstand einer schöngeistigen Kontemplation, einer Schwafelei von der Schlechtigkeit der Welt."

Schon bei Hauptmann war die Weber-Sprache ein Kunstprodukt, findet Rüdiger Schaper im Berliner Tagesspiegel (21.1.2011). Am DT rackerten sich die Schauspieler mit den sperrigen Wortbrocken ab, "als wär’s die Maul- und Klauenseuche aus dem Hessischen": "Sie brüllen sich um den Verstand, die Tröpfchen fliegen, die Treppe hat die armen Spucker fest im Griff. Da sitzen die Elendshäufchen, da stehen die Erniedrigten und Beleidigten wie angenagelt. Der Aufstand beginnt in den verrenkten Körpern. Wohnstube, Arbeitsplatz, Fabrikantenvilla, Straße: alles auf der Treppe." Thalheimer inszeniere keine Geschichte, zeige keine Entwicklung, vielmehr halte er den Moment der Empörung fest: "ein einziger Aufschrei." Doch was solle man anfangen mit den fürchterlichen Schreihälsen, denen die Augen aus dem Kopf herausquellen?, fragt Schaper. Wo in den "Ratten" jede Figur eine eigene Sprache hatte, einen individuellen Raum um sich, einen konfliktreichen Charakter, regiere hier die Uniformität, gebe es nur eine Tonlage: "lauthals bis zum Anschlag. Eine Ewigkeit vergeht, bis einmal der rasende Webstuhl angehalten wird. Dann aber ist es zu spät: für die Aufführung. Und für die Weberfamilie Hilse."

Nahezu alles, was seine "Ratten" ausgezeichnet hatte, wende sich nun gegen Thalheimer, meint Gerhard Jörder in der Zeit (3.2.2011). "Alles kommt wie erwartet, eine völlig überraschungsfreie Choreografie. Und während 'die da oben', der Fabrikherr und der Pfarrer mit ihrem Verantwortungsgerede, uns noch einigermaßen plausibel und vertraut vorkommen, lässt Thalheimer das Kostümproletariat zu einer dumpfen Masse in Dauererregung verkommen. Brüllendes, saufendes Elend, fernab aller Individualisierung und Mitgefühlstauglichkeit, die ihm Hauptmann doch so schmerzvoll eingeschrieben hatte." Von der Bühne schalle es immer nur:" Auf in den Kampf, auf in den Krampf."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Einfach ist es auch diesmal. Eine Treppe erfüllt die Bühne, unten sitzen die Weber, oben der Fabrikant, dazwischen sein Gehife, der nach oben buckelt und nach unten tritt (später wird er - freiwillig - bebückt die Treppe hinauf und hinab eilen). So eröffnet Thalheimer den abend, eindeutig, klar, wenn auch etwas plump. Denn wirklich neu oder gar originell ist das Bild nicht, eine eindrückliche Visualisierung des Loses der Prortagonisten wie in den Ratten bietet es auch nicht.

Und noch etwas ist anders: Hatte Thalheimer 2007 die großen gesellschaftskritischen Themen des Stücks auf die Figurenebene heruntergebrochen und dadurch erlebbar gemacht, stellt er diesmal Figurengruppen und Figurentypen auf die Bühne,jede eine Gesellschaftsschicht repräsentierend, aber keine Individuen. Jeder steht für etwas, aber keiner ist jemand. Mit einer Ausnahme: der alte Hilse (Jürgen Kurth), der sich dem Aufstand verweigert und mit dieser eigenständigen Handlung, dieser souveränden Entscheidung eine Art Selbst gewinnt und für einen kurzen Moment die Intensität, auch Brutalität der Ratten andeutet. Doch da ist das Stück schon fast vorbei und der Abend gelaufen. Selbst den Tod durch einen Querschläger gönnt Thalheimer ihm nicht, Hilse sackt stattdessen einfach zusammen. Opfer duldet dieser Abend nicht.

Mit Naturalismus hat das nichts zu tun, will es auch nicht. Glaubwürdigkeit ist genauso wenig gefragt wie Individualität. Die Figuren bleiben daher Typen. Die weber sind eher versoffen krawallig als verzweifelt, Fabrikant Dreißiger ein gewiefter Rhetoriker, Expedient Pfeifer bis in die Gestik der Prototyp des sich an die Macht hängenden Krichers. Der Erkenntnisgewinn ist gleich Null, Figurenzeichnung nicht vorhanden, jegliche Charakterisierung typisierend, grell und überzeichnet. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch Slapstick-Elemente den Weg in diese Inszenierung finden. Eigentlich, so sagt uns der Abend, ist das alles ganz lächerlich.

Das gilt auch für die sprachliche Ebene. Schon Hauptmann hat den schlesischen Dialekt in eine künstlerischeAnnäherung übersetzt, sein Schlesisch ist eine Kunstsprache. Thalheimer treibt die Entfremdung weiter. Die Texte werden tonlos, monoton deklamiert oder roboterhaft gebrüllt, Hauptmanns Sprache bleibt stets ein Fremdkörper, den die Darsteller nur widerwillig benutzen und am liebsten ausspeien würden.

Und eine Geschichte: findet eigentlich nicht statt. Thalheimer zeigt, nein er erlaubt keine Entwicklung. Die Rebellion am Ende ist bei ihm das gleiche wie das unzufriedene Meckern vonm Beginn. Der Fabrikant mag verjagt sein, doch selbst wenn die Soldaten nicht kämen, ändern würde sich nichts, nicht mit diesen grölenden Trinkern. Das mag zynisch sein oder entlarvend, fatalistisch oder resignativ, es ist vor allem eines: uninteressant und langweilig. Und das bei einem Thalheimer-Abend.

http://stage-and-screen.blogspot.com/

Fehlt die "revolutionäre Idee"? Wenn ich Hauptmann richtig verstehe, hat er sie im Stück nicht angelegt. Insofern nur zu konsequent sie auch nicht in die Inszenierung zu transportieren. Die lässt allemal Freiraum, sich über Alternativen Gedanken zu machen.

Danke für die Korrektur, das stimmt natürlich. Welche Assoziation mich dazu führte "Kurth" zu schreiben, entzieht sich mir leider.

Thalheimer lässt den Hauptmann-Text für sich sprechen, wodurch mit Leichtigkeit Denk-Verbindungen zum heutigen sozialen bzw. globalen Kontext eröffnet werden können. Mir kam sofort der mögliche Bezug zur aktuellen Debatte um die Hartz IV-Sätze zwischen Regierung und Opposition in den Sinn:

Die stärkere Erhöhung des Regelsatzes von 5 auf 17 Euro lässt sich an das Thema des "Hungers" bei Hauptmann anschließen. Die Ausweitung des Bildungspakets für Kinder lässt sich mit den "Webern" parallelisieren, als nur ein aufgeklärtes Bewusstsein über die eigene Lage zu einem gemeinsamen Handeln im Sinne eines Aufstellens kollektiver Forderungen führen kann. Hauptmanns Weber dagegen handeln eher im Affekt, angestachelt durch eine Art zynischen "Anführers" (den Schmied Wittig, gespielt von Michael Schweighöfer), welcher den blutigen und gewaltsamen Umsturz der Verhältnisse duch die französischen Revolution aufruft. Schließlich, die (aktuelle) Forderung von Mindestlöhnen (für Zeitarbeiter) sind gewissermaßen der Auslöser für den Aufstand der Weber. Das auf der Bühne verstreute blaue Indigo-Pulver lässt sich auch an die globale Perspektive weltweit operierender Konzerne anbinden, welche die Produktion von Jeans (die Jeans zugleich als DAS Symbol des klassischen Arbeiters) in die sogenannten Schwellenländer outsourcen und dort zu Hungerlöhnen (und nicht selten durch Kinderhand) fertigen lassen. Dreissiger will von all dem nichts wissen, ihm geht es allein darum, dass sein Geschäft läuft, wobei genau genommen nur sein Angestellter Pfeifer buchstäblich läuft, und zwar als Hamster im Hamsterrad der modernen Dienstleistung (gegenüber der Handarbeit der Arbeiter). Pfeifer rennt die riesige Treppe hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Er gehört nirgendwo wirklich dazu. Er ist der komplett individualisierte, flexible Mensch.

Zum Bühnenbild der Treppe: Diese symbolisiert neben dem gesellschaftlichen Auf- und Abstieg - beim Aufstand stehen übrigens ganz klar die Weber oben - auch eine Perspektive, welche den Menschen anstelle von Gott setzt. Wo der Glaube an einen durch das göttliche Prinzip gelenkten Weltlauf bzw. an die göttliche Gerechtigkeit am Ende aller Tage fehlt, muss der Mensch eigenständig und autonom handeln. Und so steht man zunächst auch auf der Seite der Weber, welche für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Doch der Widerstand entwickelt sich zu einem blinden Exzess der Wut. Dieser wird durch die Regierungsgewalt blutig niedergeschlagen, was tragischerweise einen Unbeteiligten trifft: den alten Hilse (Jürgen Huth). Thalheimer demonstriert hier möglicherweise auch einen Generationenunterschied. Die jüngere Generation hat es mit anderen strukturellen Bedingungen zu tun als die ältere und muss ihren eigenen Weg finden - auch, was die Geschlechterverhätnisse betrifft. Wo die Älteren sich eher nach der Art "tatkräftige Hausfrau und Mutter" plus "malochender/ saufender/widerständlerischer Mann" organisiert, weicht sich dieses Muster bei der jüngeren Generation auf. Hier geht zunächst Luise (Katrin Wichmann), die junge Frau von Gottlieb Hilse (Christoph Franken), Sohn des alten Hilse, in den aktiven Widerstand. Ihr Mann zögert zunächst noch. Doch am Ende lässt er das Schicksal nicht stoisch auf sich zukommen - wie es noch sein Vater tat -, sondern er schlägt sich ebenfalls auf die Seite der Aufständischen.

Während der Szenenwechsel geht immer wieder das Saallicht an. Dazu sind aufwühlende E-Gitarrenklänge von Bert Wrede zu hören. Wozu das? Am Ende sind wir - die Zuschauer - diejenigen, welche mit den über Hauptmanns Stück und Thalheimers Inszenierung aufgeworfenen Fragen und Widersprüchen konfrontiert werden. Wir sind diejenigen, welche hier und jetzt dran sind, angesichts des noch lange nicht abgeschlossenen Themas der sozialen Gerechtigkeit Verantwortung zu tragen. Und?

geschrien worden, schlesische Sprachfremdkörper widerwillig geradewegs ausgespien.

Wahrscheinlich hat man da unten im Parkett sowohl von der Spucke als auch vom "Lärm" her mehr abbekommen, für mich war das gestern im zweiten Rang, ich kann es nicht anders sagen, eher so, wie es in der Stadelmeierkritik zum Ausdruck gekommen ist, zumindestens

betreffs der Verständlichkeit jenes "Kunstschlesischen" als auch

bezüglich des Lärms: es stimmt schon, daß das sprachliche und textliche Handwerk der Schauspielkunst an dieser Stelle vortrefflich geübt wurde meineserachtens: und auch das darf einmal ausdrücklich gewürdigt werden.

Michael Thalheimer hat sich nun einmal immer wieder mit Hauptmann auseinandergesetzt - das war schon vor seinen "Ratten" im DT so:

am Thalia in Hamburg (unter Khoun !) zum Beispiel: "Rose Bernd"

(in der Titelrolle Katrin Wichmann , auch Peter Moltzen hatte dort einen seiner "rotköpfigen" Auftritte (Maßstäbe für "rote Köpfe" setzt also nicht nur Ex-Thalia-Personal am MGT)).

Insofern war es jetzt gewiß mehr als ein Versuch, aus Erfolgsmangel

am derzeitigen DT heraus an der Popularität der "Ratten-Inszenierung" anzuschließen.

In der Verbindung des künstlich Mundartlichen mit dem expressiven Spielstil werden an dieser Stelle sowohl die gestrigen wie auch heutigen Probleme mit der Schere zwischen arm und reich spürbar aufgerufen, darin stimme ich mit "Inga" (Elfriede) überein, als auch jedwede weitergehende Identifizierung mit dem Gestern (qua Nichtnaturalismus) und Heute (qua Mundart und eigentümlich eindimensional-schroffer Handlungsführung) zurückgewiesen.

Begriffe wie "Übergangsgesellschaft" schwingen mit, aber auch ein solcher wie der des

"Sichgehenlassens": quälend geradezu das Ende Hilses, das vielmalige "Großvadder,Großvadder" -das strapazierte gehörig die Nerven- (einen Schuß vor den Bug sah ich darin nicht), sein sich entleerendes, wie in Paralyse vollzogenes Beten.

Daß die "Schere zwischen arm und reich" und die Propaganda der Arbeitgeber (siehe Autoindustrie), geradezu Wohltäter des Volkes zu sein, ein ähnliches Selbstverständnis pflegen Banken und Versicherungen (siehe "Ergo"), hier inszenatorisch die Klammer bilden, wird durch die Szene, in der sich Ingo Hülsmann treppab auf seine Belegschaft "zubewegt", sehr gut eingefangen: und dennoch stimmt für mich auch dies: die Figurenentwicklung ist marginal, am spürbarsten noch bei Katrin Wichmann, das Personal bleibt sehr plakativ und läßt weitestgehend kalt, hier überzeugte mich der "Bäcker" von Peter Moltzen noch am meisten, auch Norman Hacker fiel positiv auf (im Grunde also diejenigen, die damals schon am Thalia "Rose Bernd" gespielt haben ...).

Ich rechne es der Inszenierung als Vorzug an, nicht "Die Wutbürger", sondern "Die Weber" gegeben zu haben: größere Spannungen hätten auf der Bühne, das Ende geht wie gesagt regelrecht quälend vor sich (fast will man rufen: "Hilse, laß Dich jetzt endlich erschießen ... !"), so wie es überhaupt zum Ende hin wirklich deutlich abfällt mit der (nötigen !) Spannung -der Entschluß des Hilse-Sohnes "Jetzt komm ich" wirkt wohl deswegen unfreiwillig komisch auf mich-, not getan, um jene Spannungen mit Leben zu erfüllen, die sich nach dem Abend gedanklich aus unserer Nähe-/Distanzeinheit zur damaligen Situation ergeben sollen, auf welche der Abend für meine Begriffe abzielt.

Etwas Lebiges müßte da schon irgendwie rein..

"Die aber unten sind, werden unten gehalten / Damit die oben sind, oben bleiben." Die Lösung dieser sozialen Frage ist im Spannungsfeld zwischen der "direkten Gewalt des Volkes" und der "Gewaltenteilung der parlamentarischen Demokratie" angesiedelt. Hier geht es um klare Stellungnahmen. Was ist zu tun? Gewalt und Folter, wie es der Soldat Moritz Jäger (Norman Hacker) selbstgerecht fordert, kann es meines Erachtens nicht sein.