Ein legitimes Kind des Kalten Krieges: über die Gründung der Berliner Festwochen in Westberlin vor 60 Jahren

Kunst ist Waffe?

von Kerstin Decker

24. August 2011. Sommer 1951. Westberlin kann das nicht länger mit ansehen. Schon wieder feiern diese Ostberliner Hungerleider (1), diesmal Weltjugendfestspiele. Ja, was gibt diesen Kommunisten den Alleinvertretungsanspruch auf die Jugend der Welt? Und warum kommt die auch noch? Was hat die Weltjugend überhaupt in der falschen Stadthälfte zu suchen?

Das Brandenburger Tor 1951. © BAOR

Das Brandenburger Tor 1951. © BAOR

Kein Westberliner, der auf sich und die Freiheit hält, geht dorthin, wenigstens kein Tagesspiegel-Leser, der seine Zeitung ernst nimmt und am 15., 18. und 22. Dezember 1948 zumindest die Titelseite zur Kenntnis genommen hatte: "Westberliner. Für euch ist es selbstverständlich, daß ihr keine der vom Stadt-Sowjet kontrollierten Einrichtungen des Ostsektors unterstützt. Kein Westberliner besucht ein 'Staatstheater' des Ostens. Kein Westberliner liest eine Zeitung des Ostens." Und immer so weiter. Heutige Temperamente würden schon des Duktus und der Selbstachtung halber fortan vorzugsweise Ostzeitungen lesen und Osttheater besuchen.

... nennt nicht mehr die Namen der Künstler, die dort spielen!

Ja, wenn der Redakteur wenigstens höflich gewesen wäre: "Liebe Westberliner! Bitte besucht kein Osttheater und lest bitte auch keine Ostzeitungen ..." Ungefähr so. Aber dieser Verzicht auf jede Ansprache, dieser Protokollsatzstil? So sprechen Untertanen zu Untertanen. Der Appell an die Ostberliner klang so: "... laßt die vom Ostsowjet annektierten Theater veröden; nennt nicht mehr die Namen der Künstler, die dort spielen, sie seien vergessen ... Meidet die Pest, wie man die Pest eben meidet!" (2)

Nun gibt es jedoch ein Problem: Wer die Theaterstadt Berlin sucht, findet streng genommen nur eine: Ostberlin. (3) Also gehen die Westberliner doch hin, mit Ausnahme der Westberliner Theaterkritiker. Die Westberliner Theaterkritiker haben sich im Dienste der Freiheit und der Objektivität verpflichtet, fürderhin keine Ostberliner Premieren mehr zu besuchen.

Wahrscheinlich trauten die Amerikaner den Philharmonikern nicht halb so viel Freiheitsbewusstsein zu wie den Theaterkritikern, weshalb sie den Musikern vorsorglich verboten, jemals im Berliner Rundfunk oder einem ähnlichen Feindsender aufzutreten, geschweige denn in Ostberlin selber. Die Amerikaner schienen damals überhaupt der Meinung zu sein, die beste Verteidigung der Freiheit sei allemal das Verbot. Sie verboten neben dem Kulturbund auch Schauspiele, Gastspiele, Zeitungen ... Andererseits konnten sie sehr einsichtig sein.

Ein legitimes Kind des Kalten Krieges

Sie sahen zum Beispiel ein, dass man das Feiern keinesfalls den Kommunisten überlassen darf, weshalb die Gründung von Westberliner Festspielen dringend wünschenswert und eine halbe Million DM Subvention eine vergleichsweise clever angelegte Investition sei. Für eine Nation, die normalerweise kaum die Existenzberechtigung subventionierter Theater begreifen kann, war das erstaunlich. Theater sind Privattheater, was sonst? Festivals sind Privatveranstaltungen derer, die es sich leisten können und sich Gewinn davon versprechen, was sonst? Keine dieser beiden Grundvoraussetzungen traf hier zu.

Die Berliner Festwochen sind ein legitimes Kind des Kalten Krieges. Wurde es je erwachsen, und wenn ja, wann genau? Und wie wird man älter bei solcher Prägung der eigenen Anfänge? Ein Journalist, dessen Stimme zählen sollte, den niemand überhören oder überlesen durfte, vergaß den Leitartikel als Genre besser gleich. Er konnte ohnehin nur eines werden: Theaterkritiker! Vorerst setzte nur das Theater das Leben aufs Spiel. Die großen Kommentare zu den großen Fragen der Zeit waren Theaterkritiken. Es ist lange her.

Festwochen für eine Stadt, von der unlängst noch Tod und Vernichtung ausgingen! Wie hatte sie das verdient? Verdient, auch das weiß jeder, hatte sie es gar nicht. Dieses zerstörte Berlin, dieses zerstörte Deutschland sich selbst zu überlassen wäre die Mindeststrafe gewesen. Nur war Zerstörung ein sehr relativer Begriff, und der Grundkonsens West lautete, dass ein Nationalsozialist nicht halb so gefährlich ist wie ein Kommunist.

Joachim Tiburtius, westberliner Senator für Volksbildung, wie das damals noch hieß.

Joachim Tiburtius, westberliner Senator für Volksbildung, wie das damals noch hieß.

© Landesarchiv Berlin

Auftritt: der Kulturkriegsminister

Ein nicht ganz unwichtiger Mann, dessen Naturell die Amerikaner sofort erkannten, weshalb sie ihn zustimmend den troublemaker nannten, gestand, "dem Medusenhaupt einer satanischen Zerstörungsmacht ins Auge geblickt" (4) zu haben. Das war Ernst Reuters Art auszudrücken, dass er nach Ostberlin hinübergeschaut habe und mehr Geld für die Westberliner Kultur brauche.

Ihm sekundierte Kultursenator Professor Dr. Joachim Tiburtius, Volkswirtschaftler, einst Referent für Arbeiterfragen im Preußischen Kriegsministerium. Dass das Kulturministerium nur einen Spezialfall des Kriegsministeriums darstellt, zumal in Kriegszeiten, galt ihm als Gewissheit. 1951, im Gründungsjahr der Festwochen, wollte man es nicht länger beim Verbieten und Warnen belassen. Die neue heiße Phase der Westberliner Kulturpolitik begann, von den Beteiligten auch "Kulturoffensive" genannt. Wer etwas defensiver gestimmt war, sprach von der Kultur als "geistigem Verteidigungsbeitrag" West. (5)

Kunst ist Waffe? Das mag schon sein, hatte Ludwig Marcuse Friedrich Wolfs Feststellung mit Forderungscharakter einst kommentiert und hinzugefügt: Genau wie auch ein Regenschirm Waffe sein kann. Nur ist es dann kein Regenschirm mehr.

Eine halbe Million aus dem Luftbrückenetat

Auch wird er leicht ein wenig teurer als ein gewöhnlicher Schirm. Den Festwochen wurden 1 Million DM zugestanden, eine Summe, deren Außerordentlichkeit für damalige Verhältnisse man heute kaum mehr ermessen kann. Die andere halbe Million kam aus dem Luftbrückenetat. Medusenhäupter, die man abschlagen muss. Die Pest, die man ausrotten muss, oder sie rottet dich aus. – So klingt nicht der Geist, dürfte man einwenden, Drachenkämpfer und Mediziner auf Abwegen klingen so. Natürlich sprach man nicht nur in Westberlin so.

Die Väter der sechs Jahre später gegründeten Ostberliner Festtage versäumten es nicht, ihre Motivation genau darzulegen: "Das Schlimmste, unser großer Kummer ist, daß Berlin gespalten wurde. Aber auch diese Krankheit, hervorgerufen durch einen chirurgischen Eingriff der westlichen imperialistischen Mächte, ist heilbar, denn der im tiefsten Kern starke Körper der Stadt, und der geistige und politische Wille der Mehrzahl ihrer Menschen wird alle angesammelten Giftstoffe ausstoßen und gesunden." (6) Und einen maßgeblichen Beitrag zur nichttoxischen Zukunft von Gesamtberlin sollten – so die Festredner – die neuen Ostberliner Festtage leisten.

Den Berlinern wird nichts weiter aufgefallen sein. Den Seuchen- und Ausrottungstonfall kannten sie gut. Rhetorisch hatte sich seit Kriegsende in West und Ost nicht viel verändert. Zwei Hälften Berlins, zwei feindliche Geschwister schauten sich an. Sie sprachen dieselbe Sprache und wussten es nicht.

Alle Menschen werden Brüder?

Und dann war es so weit. Die ersten Festwochen im neuerbauten und bei dieser Gelegenheit als Nationaltheater zu eröffnenden Schiller-Theater begannen. Wilhelm Furtwängler dirigierte dort am 5. September 1951 Beethovens Ode an die Freude. Alle Menschen werden Brüder? – Gewiss, wenn alle Juden und Kommunisten vernichtet sind, hatten die Nationalsozialisten gesagt. Natürlich, wenn alle Kapitalisten enteignet sind, sagten die Regierenden Ost. ... Deine Zauber binden wieder? ... Aber doch nicht die Kommunisten, glaubten fest Ernst Reuter und sein Kulturkriegssenator. Und schon gar nicht die Intendanten der Ostberliner Theater!

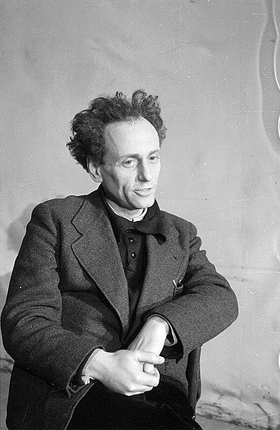

Boleslaw Barlog, um 1950.

Boleslaw Barlog, um 1950.

© SLUB/Deutsche Fotothek Dresden

Boleslaw Barlog, neuer Intendant des Schiller-Theaters, war leichtsinnig genug gewesen, nach alter Gewohnheit und Höflichkeit unter Menschen des gleichen Berufs in der gleichen Stadt, die Ostberliner Intendanten einzuladen. Die Eröffnungspremiere am nächsten Abend, dem 6. September, war Schillers "Wilhelm Tell", auf Anregung von Theodor Heuss inszeniert als "Drama der Freiheit".

Das wollen wir doch sehen, sagte sich nicht nur der Intendant der Komischen Oper Walter Felsenstein, als am Premierentag der unglückliche Barlog anrief, der soeben das höchstpersönliche Drama seiner Intendantenfreiheit ausgekämpft und gegen sich selbst verloren hatte. Er teilte Felsenstein und den anderen mit, dass er sie wieder ausladen müsse.

Felsenstein: "Am Premierentag rief mich Intendant Barlog an und teilte mir mit, er hätte die dienstliche Anordnung erhalten, die von ihm an mich ergangene Einladung zur Eröffnung des Schiller-Theaters zurückzuziehen. Er machte mich mit der Versicherung seines aufrichtigen Bedauerns darauf aufmerksam, daß diese Anordnung auch für die Zukunft ein Verbot für den Premierenbesuch überhaupt bedeutete." (7)

Der letzte souveräne Akt der DDR-Kulturpolitik

Tiburtius hatte bekundet, man werde die Unerwünschten notfalls mit Senatsunterstützung aus dem Theater zu entfernen wissen. Wie gut, dass mir das erspart blieb!, mochte sich Gustaf Gründgens gesagt haben, der allen Bedrängnissen, Intendant des Schiller-Theaters zu werden, widerstanden hatte. Er war selbst zu den ersten Festwochen nur unter großer Reserve nach Berlin gekommen, um im Gastspiel des Düsseldorfer Schauspielhauses in T.S. Eliots "Cocktail Party" aufzutreten.

Noch im Gründungsseptember der Festwochen schrieb Bertolt Brecht – von Luft als Mann, der "einmal ein Dichter war", angetitelt – seinen Offenen Brief an die deutschen Künstler und Schriftsteller, um darin "die völlige Freiheit" des Buches, des Theaters, der bildenden Kunst sowie des Films zu fordern. Es war keine Pose. Noch meinte man die historische Vernunft an seiner Seite. Freiheit? Der Stärkere ist immer frei.

Drei Jahre später wurde die Ostberliner Volksbühne ebenfalls mit dem "Wilhelm Tell" wiedereröffnet, diesmal inszeniert nicht als Kampfstück um die Freiheit, sondern als Kampfstück um die Einheit. Alle Westberliner Intendanten waren herzlich eingeladen. Vielleicht war dies der letzte wirklich souveräne Akt der DDR-Kulturpolitik.

Unbestechliche Autonomie der Kunst

Das Festwochen-Programm liest sich von Anfang an wie ein Who is Who? der Avantgarde in Musik, Kunst, Literatur, Theater und Kino, rücksichtslos gegen alle gestrigen Befindlichkeiten. Gibt es eine konservative Avantgarde? Zumindest damals nicht. Doch ohne diesem Geist, dem Geist der Avantgarde von Anfang an eine Bühne geboten zu haben in Theater, Musik und Film, hätte der Name Berliner Festwochen niemals seinen Klang gewonnen. Der noch gänzlich unbekannte Marcel Marceau – an ihren Gebärden sollt ihr sie erkennen! – trat schon bei den 1. Festwochen auf, zwei Jahre später hatte Gershwins "Porgy and Bess" Berlin-Premiere, 1957 Becketts "Endspiel" die deutsche Erstaufführung.

Die Autonomie der Kunst war weder von Westberliner Kultursenatoren zu bestechen noch von Kommunisten, die an den Marxismus/Leninismus glaubten wie noch ihre Vorväter an den Herrgott. Sie hatten einen Staat gekapert und meinten, den Fortschritt der Menschheit selbst und so auch den der Kunst mit an Bord genommen zu haben. Kurz vor den zweiten Berliner Festwochen beschloss die SED auf ihrer 2. Parteikonferenz im Juli 1952 den "planmäßigen Aufbau der Grundlagen des Sozialismus".

Das hieß nach Ulbricht für die Kunst: "Aufgabe der Künstler ist es, dem Leben vorauszueilen. Das erfordert vom Künstler, dass er lernt, seine Kunstwerke im Geiste des sozialistischen Realismus zu gestalten." Das war der Anspruch, vor dem jede Kunst in Deckung geht.

Das Schaufenster des Westens – ohne Regenschirme, um 1951. © privat

Das Schaufenster des Westens – ohne Regenschirme, um 1951. © privat

Der zivilisierende Geist des Konsums

Die neuen Feindbilder in West und Ost ersparten den Überlebenden, in den Spiegel zu blicken, der eigenen jüngsten Vergangenheit geradewegs in die Augen. Sie erlaubte den Angreifern von gestern, sich schon wieder im Dienste einer guten Sache gefordert zu wissen.

Nicht nur Regenschirme, Schaufenster können Waffe sein. Als "Schaufenster des freien Westens", in dem die Festwochen die kulturelle Auslage sein sollten, verstand man sich selbst. Und etwas überaus Bemerkenswertes geschah. Der Konsum selbst, genauer der Geist des Konsums, zivilisierte die Kalten Krieger West.

Schaufenster haben anders als mitunter Bürgermeister und Kultursenatoren eine rein zivile Ausstrahlung. Ihre Offensive ist die Defensive. An ihnen marschiert man nicht vorbei, an ihnen flaniert man entlang.

Sie lassen jedem die Freiheit des Vorübergehens.

Kerstin Decker, 1962 in Leipzig geboren, ist promovierte Philosophin, Journalistin und Autorin. Unter anderem verfasste sie Biografien über Heinrich Heine sowie Else Lasker-Schüler und unterstützte die Schauspielerin Angelica Domröse bei ihrem Erinnerungsbuch "Ich fang mich selber ein. Mein Leben."

Der Text "Kunst ist Waffe?" ist eine gekürzte Fassung des gleichnamigen Beitrags von Kerstin Decker für den Jubiläumsband "Das Buch der Berliner Festspiele", der zum 60. Geburtstag der 1951 ursprünglich als "Berliner Festwochen" gegründeten Institution von Henrik Adler und Joachim Sartorius herausgegeben wurde.

www.berlinerfestspiele.de

Fußnoten:

1) 1946 hatten sich die Westmächte geweigert, die von der Sowjetunion geforderten Reparationsleistungen zu erbringen; in der Folge musste Ostdeutschland diese Last allein tragen. Bis 1947 waren die meisten Industrieanlagen sowie die Hälfte des Eisenbahnnetzes demontiert.

2) Erik Reger, "Wofür?", in: Der Tagesspiegel vom 5. Dezember 1948.

3) Das sehen selbst die größten Antikommunisten so: "Nicht der Preisunterschied allein zieht die Berliner in die Vorstellungen rechts der Spree, der Niveauunterschied ist weit mehr ausschlaggebend", bilanziert bitter Walther Karsch in 'Theater links und rechts der Spree', Der Tagesspiegel v. 30. Dezember 1949.

4) Vgl. Henning Müller, "Theater der Restauration. Westberliner Bühnen, Kultur und Politik im Kalten Krieg", Berlin 1981, S. 195.

5) Horst Lommer auf einer Westberliner Diskussion unter dem Thema "Wer hat dem Künstler den Krieg erklärt?", zit. nach Henning Müller, a. a. O., S. 202.

6) Paul Dornberger, "Berlin. Kultureller Mittelpunkt", in: Berliner Festtage vom 2. bis 15. Oktober 1957, hrsg. v. Magistrat von Groß-Berlin, Berlin 1957, S. 3.

7) Erklärung Walter Felsensteins, in: Tägliche Rundschau vom 9. September 1951.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr porträt & reportage

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Das ist so ziemlich der intelligenteste Text, der in diesem lauen Sommer für etwas Luft gesorgt hat. Anstatt über den Inhalt zu diskutieren, erregen Sie sich aber lieber über Ost-West-Schreibweisen. Ich finde das alles geschichtlich sehr interessant, zeigt es doch, wie sehr Kunst gerade in der geteilten Stadt Berlin politisch instrumentalisiert wurde und das nicht nur von Ost-Seite. Habe ich das jetzt richtig geschrieben?

Aber es stimmt schon: Das sind die Rückzugsgefechte der Verlierer des Kalten Krieges.

jetzt erklären Sie mit bitte noch, wer ihrer Meinung nach die Gewinner und die Verlierer des Kalten Krieges sind. Bilden Sie jetzt etwa in der zitty die Gegenguerilla der ehemaligen Frontstadt Berlin-West? Ich dachte, dass Sie bei der Angleichung an den tip wenigstens noch ihren Humor behalten durften. Der scheint aber genauso gleichgeschaltet worden zu sein, wie Hochglanz und Preis der Blättchen.

der Angriff kam von beiden zitty-Autoren, zwar unabhängig voneinander, aber mit klarem Ziel. Inhaltlich hat sich keiner von beiden mit dem Artikel auseinandergesetzt. Ich hatte das schon weiter oben festgestellt. Es ist immer leicht, den Spieß einfach umzudrehen, wenn man sich der allgemeinen Zustimmung sicher sein kann, auf der vermeintlich richtigen Seite zu stehen. Im Grunde könnte und sollte mir das eigentlich auch egal sein. Autoren und Journalisten mit Ostbiografie, die sich nach der Wende nicht sofort den Westjargon angeeignet haben, sind vermutlich Angriffe dieser Art gewohnt und reagieren auch gar nicht mehr darauf. Es ist die übliche Ignoranz des Westens der Ostbiografie gegenüber und vermutlich auch der Unwille sich von Ostlern nun auch noch die Westkultur erklären zu lassen. Kerstin Decker hat sicher nicht versucht, in ihrem Artikel die Mauer wieder zu errichten. Teicke und Göllner schwätzen aber gleich von subversivem Guerilla-Marketing und Verlierern des kalten Krieges. Das ödet mich an. Vielleicht ist es nicht richtig von mir, mich auf dieses Niveau herab zu bemühen, aber nicht ich habe angefangen zu polemisieren. Ein einfacher Hinweis von Friedhelm Teicke auf die vermutlich unbewusst benutzte ostübliche Schreibweise wäre ausreichend gewesen. Im Grunde sollte das nach über 20 Jahren auch kein Grund mehr sein sich zu erregen, es zeigt aber doch wieder sehr deutlich, wie weit man immer noch aneinander vorbei redet. Nicht ich nehme jemanden in Sippenhaft, sondern der ganze Osten Deutschlands befindet sich in einer solchen. Falls es Sie interessiert, was ich zur deutschen Teilung und der Berliner Mauer im Einzelnen zu sagen habe, lesen Sie hier nach.

http://blog.theater-nachtgedanken.de/2011/08/13/huben-wie-druben-kunst-im-schatten-der-mauer-ein-paar-liebgewonnene-tote-und-jede-menge-jahrestage/

Dort steht auch mein voller Name, der Ihnen, genau wir mir ihr Name, nicht allzu viel sagen wird.

Aber wie Herr Weiz so richtig sagt, ist die Schreibweise nun mal ein Politikum gewesen. Und wer diese politische Grammatik auch heute noch, über 20 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs benutzt, der ist mMn nicht im Heute angekommen. Oder er will die alten Kämpfe weiter führen.

Im Übrigens gibt es vermutlich keine zwei Themen, in denen Kollege Teicke und ich die selbe Meinung haben.

Darf man eigentlich Frankfurt ohne a.M. oder a.O. schreiben? Oder verwechselt man dann Kleist mit Goethe?