Der Meister und Margarita - Thorleifur Örn Arnarsson entstaubt in Tübingen Bulgakows Jahrhundertroman

In drei Teufels Namen

von Otto Paul Burkhardt

Tübingen, 2. Dezember 2011. "Ooh, ooh", piepst der Teufel irgendwann, "I'm a man of wealth and taste". Doch dieses Kurzzitat aus dem Stones-Song "Sympathy for the Devil" (der von Bulgakow inspiriert sein soll) bleibt der einzige Link in die Gegenwart. Denn ansonsten inszeniert Thorleifur Örn Arnarsson den ganzen Dreistundenabend lang ohne Verweis ins Jetzt. Konsequent am Romantext entlang, oder besser: entlang jener Episoden, die er sich herausgepickt hat.

Ja, Bulgakows Hauptwerk "Der Meister und Margarita" geistert wieder durch die Theater, seit der Volksbühne Berlin (2002) folgten die Wiener Burg, Düsseldorf, Graz, kürzlich Stuttgart mit Corinna Harfouch als glatzköpfigem Oberteufel und jetzt – eben Tübingen. Es steckt ja viel drin: Satire auf den Sowjetstaat, Parodie auf Goethes "Faust", surreale Szenarien, Glaubensfragen und vieles mehr. Die exuberante Themenfülle und der groteske Zuschnitt scheinen bestens in die Zeit zu passen. Gerade am Landestheater Tübingen, das in seinem weltläufigen Spielplan immer auch ein Faible für russische Dramatik gepflegt hat.

Im Geisterhaus

Wie geht nun der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson, Gewinner des nachtkritik-Theatertreffens 2011, mit dieser Fülle um? Zunächst: Er aktualisiert nicht und schafft das seltene Kunststück, kein Wort über die Finanz-, Banken-, Moral- oder Kapitalismuskrise zu verlieren. Statt dessen sucht er den Kern des Romans und findet ihn zunächst in bitterem Sarkasmus. Zum Beispiel auf den Sowjetliteraten Berlioz: Der ist bei Martin Maria Eschenbach ein selbstgefälliger Kerl mit ordensbehängter Pelzmütze, einer, der sich gerne reden hört. Dass er sein langatmiges Gelaber zur Freude des Publikums auch schon mal im Schnelldurchlauf vorträgt (und dabei so zwitschernd klingt wie ein Tonband im Fast-Forewind-Modus), ist Arnarssons Idee. Der Autor (Gotthard Sinn) mischt sich zuweilen unaufdringlich unter seine Romanfiguren und darf schwer darstellbare Passagen der Einfachheit halber aus dem eigenen Werk lesend vortragen – etwa, wie der arme Berlioz von einer Straßenbahn überfahren und dabei geköpft wird.

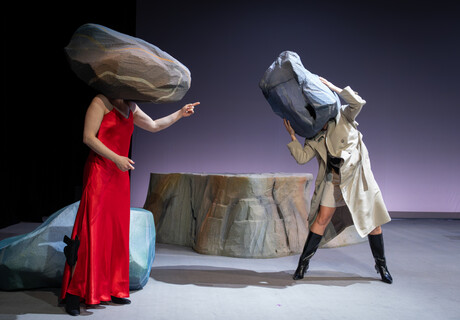

Die Bühne: ein Geisterhaus, eine Art Alptraum-Raum, betretbar durch heruntergekommene, verblichene Tapetentüren. Vorn links sitzt – ja wer eigentlich? – der Genosse Diensthabende, ein sturer, beinharter Beamtentyp, verschanzt hinter Stempeln. Vorn rechts steht ein Klavier, dem ab und zu jemand schwermütig-verwehte Klänge in Schubert- und Chopin-Manier entlockt. Dazwischen – im weiten Feld also zwischen Bürokratie und Poesie, zwischen Überwachungsstaat und freier Kunst – spielt sich bei Arnarsson der Bulgakow-Roman ab.

Nonsense-Crescendo mit "Internationale"

Nein, der Regisseur kultiviert keine Deutungshoheit. Sondern spiegelt das Bulgakow'sche Chaos in der frei flottierenden Vielfalt der Mittel. Immer wieder gelingen starke Szenen: Etwa, wenn die scheinheiligen Gedenkreden für den toten Berlioz im Schriftstellerverband zu einem mächtigen Nonsens-Crescendo anschwellen, das wiederum in eine geisterhaft geschmetterte "Internationale" mündet. Oder, wenn der Bürokrat eine Schlange ewig Wartender maßregelt und dann doch nur ein "Pause"-Schild aufstellt. Oder, wenn der nicht linientreue Lyriker Besdomny (Philip Wilhelmi) gänzlich verloren zwischen den Kader-Dichtern umherirrt und vergeblich nach Ansprache sucht. Selbst eine Prügelei in slow motion zeigt in dieser vielschichtigen Inszenierung noch einen tragischen Kern.

Gut, am Ende offenbart Arnarssons Bulgakow-Fassung dann doch erhebliche Längen. Manches wirkt unfertig, aneinandergereiht oder pflichtstoffmäßig abgehakt. Dennoch findet die Regie schillernde Bilder: So gruppieren sich die drei Teufel um Voland (Jessica Higgins) zu einem Kreuzigungs-Tableau à la Golgatha, vor dem sich, zu Louis Armstrongs "What a wonderful world", der Meister (David Liske) und Margarita (Nadia Migdal) ihrer Liebe versichern – Groteske, Komik, Tod und Erlösung liegen hier dicht beieinander. Der erzählte Bogen jedenfalls ist gewaltig. Anfangs dominiert die Satire, die bittere Polit-Bizarrerie – gegen Schluss hebt Arnarssons Tonfall ins Expressiv-Elegische ab. Und am Ende erstarren sie alle zu Statuen, die Dichter, die Bürokraten, die Teufel, die Liebenden. Bis ein Hausmeister hereinkommt und sie alle liebevoll entstaubt.

Der Meister und Margarita

von Michail Bulgakow

Regie: Thorleifur Örn Arnarsson, Bühne: Jósef Halldórsson, Kostüm: Filippia Elisdóttir, Musik, Mitarbeit Regie: Simon Birgisson, Dramaturgie: Maria Viktoria Linke.

Mit: David Liske, Nadia Migdal, Jessica Higgins, Silvia Pfändner, Britta Hübel, Karlheinz Schmitt, Philip Wilhelmi, Gotthard Sinn, Martin Maria Eschenbach, Christian Beppo Peters, Meda Gheorghiu-Banciu, Sascha Werginz, Thomas Schatz.

www.landestheater-tuebingen.de

In der LTT-Version von "Bulgakows polyphonem Wälzer" gehe es "drunter und drüber – und man denke sich dabei, was man will", schreibt Kathrin Kipp in der Südwest Presse (5.12.2011). Thorleifur Örn Arnarsson sei "nicht nur das Teufelchen, das die Inszenierung leitet, sondern hat auch mit Simon Birgisson die Textfassung für die Szenencollage erstellt, in der ein ganzes Gruselkabinett an systemgenerierten Horrorfiguren vor-, auf- und abgeführt wird." Die Regie setze dabei – "statt auf irgendwelche rote Fäden oder aktualisierte Satire – lieber auf aussagekräftige und absurde Bilder, coloriert in historischem Sepia. Immer wieder lenken tausend Manöver vom Eigentlichen ab, das es gar nicht gibt."

Arnarsson verweigere "eindeutige Antworten und stellt verwirrenden und starken Bildern vor schäbig tapezierten Stellwänden eine erzählerische Klarheit zu Seite, die nie Gefahr läuft, Bulgakows vielschichtigen satirischen Roman auf eine wohlfeile Essenz zu verknappen", meint Christoph B. Ströhle im Reutlinger General-Anzeiger. "So bleiben Fragen, und das ist gut so." Zwischendurch dürfe auch "herzlich gelacht werden bei so mancher Slapstick-Einlage, etwa einer Zeitlupen-Schlägerei. Das geht in Ordnung, zumal Arnarsson immer wieder zum Gehalt des Romans zurückfindet."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >