The Master and Margarita - Simon McBurney brilliert in Wien mit Virtuosität auf allen Ebenen

Ein Teil von jener Kraft

von Kai Krösche

Wien, 1. Juni 2012. Moskau, 1939: Der Teufel in Gestalt eines "Professors für schwarze Magie" kommt mit seiner höllischen Gefolgschaft nach Moskau, um dort seinem dämonischen Treiben nachzugehen. Das bringt den Schriftsteller Ponyrew flugs in die Irrenanstalt, wo dieser einen mysteriösen Schriftsteller kennenlernt, der sich nur noch mit dem Kosenamen "Meister" vorstellt, den ihn dessen geliebte Margarita gegeben hat. "Meister" hat einen Roman über das Verhältnis von Pontius Pilatus zu Jesus geschrieben, fiel damit aber in der sowjetisch-atheistisch geprägten Gesellschaft in Ungnade – und drehte durch. Schließlich geht Margarita, seine Geliebte, in einer Faust'schen Walpurgisnacht einen Pakt mit dem Teufel ein, um schließlich wieder mit ihrem Geliebten vereint sein zu können. Die Realitätseben fließen zunehmend ineinander über; die antike Pilatus-Geschichte vermischt sich untrennbar mit den Geschehnissen in Moskau.

Das Große, Ganze, Perfekte

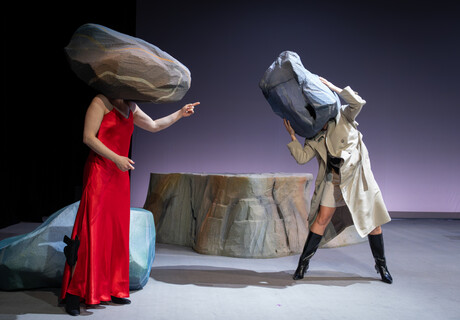

Es gibt sie, diese Theaterabende, bei denen alle gestalterischen Elemente wie Zahnräder ineinandergreifen, wo jedes einzelne ästhetische Mittel bereits für sich in die künstlerische Perfektion getrieben ist und sich doch dem großen Ganzen unterordnet; wo sich schließlich die ganze ungebremste Kraft der Kunstform Theater in all ihren Ausprägungen, lebend, atmend und mitreißend demonstriert, ohne je zum Selbstzweck zu geraten. Simon McBurney gelang mit seiner Dramatisierung von Michail Bulgakows berühmtem Roman "Der Meister und Margarita" (1939) ein solcher Abend, der nun bei den Wiener Festwochen Gastspielpremiere feierte. Über drei Stunden hinweg schaffen es McBurney, sein grandioses Ensemble und sein Team aus Bühnen- und Kostümbildnern sowie Video- und Sounddesignern, einen niemals langweilig werdenden Sog der Bilder und Szenen zu entwerfen, der von Beginn bis Schluss mitreißt. © Robbie JackEinzige Grenze ist die eigene Kreativität

© Robbie JackEinzige Grenze ist die eigene Kreativität

Da verschachteln sich Projektionen zu überlagerten Bildern aus Schauspielern, fliegenden Wänden oder Schneeflocken, werden aus Kassenhäuschen plötzlich mittels Lichtwechsel fahrende Straßenbahnen, untermalen Bass-Schläge einzelne Worte der Akteure und verleihen ihnen damit zusätzliche Untertöne, treten von Menschen live gespielte Katzenpuppen mit rot leuchtenden Augen auf, fliegt mittels projizierter Satellitenbilder gleich das ganze Bühnengeschehen durch halb Moskau: Der Phantasie der Theaterschaffenden ist hier angesichts der perfekt beherrschten Technik nur mehr die Grenze der eigenen Kreativität gesetzt.

Aus dem durchwegs starken Ensemble sticht Paul Rhys in einer im besten Sinne virtuos verkörperten Doppelrolle heraus. Er spielt den Meister, mit allen Zwischentönen des Getriebenen, Suchenden, Ver(w)irrten; und den Teufel "Professor Voland", als eine die Worte stets selbstgerecht und genüsslich ausspuckende Mephisto-Variation im langen Mantel und rundglasiger Sonnenbrille, zerrissen zwischen sympathisch-beängstigender Überheblich- und Eitelkeit: Wie hier ein einziger Schauspieler an einem Abend gleich zwei grundverschiedene Rollen verblüffend selbstverständlich mit Leben füllt, sucht auch auf den größten Theaterbühnen seinesgleichen.

Wie Müdigkeit nach einer spannenden Reise

Sicher, diese Flut an Assoziationen, diese stetigen Sprünge in der Handlung und den Erzählebenen – das läuft natürlich Gefahr, unterm Strich den Betrachter zu ermüden. Aber es ist hier die Müdigkeit nach einer spannenden Reise, das Gefühl der Erschöpfung nach einer positiven Überforderung; einer Überforderung, die exakt jene dünne Linie trifft, die die übermäßige Reizüberflutung von dem drohenden inszenatorischen Leerlauf trennt – und die somit zwar nie Zeit zum Verschnaufen, immer aber genügend Raum zum Nach- und Mitdenken bietet.

Dieser Theaterabend beschwört die ganz großen Themen, vergisst dabei dennoch nicht auf die kleinsten Details und gerät gerade dadurch zur wunderbaren Theaterparabel auf das Streben des Menschen nach Höherem (stets spürbar in Form der ständig schnaufenden Bühnen- und Lichtmaschinerie) – und, sichtbar im fragilen und feinsinnigen Schauspiel der Akteure, sein Scheitern am ganz und gar Irdischen.

The Master and Margarita

nach dem Roman von Michail Burgakow

Inszenierung: Simon McBurney, Bühne: Es Devlin, Kostüme: Christina Cunningham, Licht: Paul Anderson, Sound Design: Gareth Fry, Video: Finn Ross, 3D-Animation: Luke Halls, Puppen: Blind Summit Theatre.

Mit: David Annen, Thomas Arnold, Josie Daxter, Johannes Flaschberger, Tamzin Griffin, Amanda Hadingue, Richard Katz, Sinéad Matthews, Tim McMullan, Clive Mendus, Yasuyo Mochizuki, Ajay Naidu, Henry Pettigrew, Paul Rhys, Cesar Sarachu, Angus Wright.

www.festwochen.at

Simon McBurney gelinge mit "The Master and Margarita" "ein Triumph des Theaters", meint Norbert Mayer in der Presse (4.6.2102). Das Festwochen-Gastspiel sei "zu Recht mit stehenden Ovationen bejubelt" worden, denn hier sehe man, "wie 16 Darsteller, Puppenspieler des Blind Summit Theatre, Musiker, Licht- und Videokünstler (Finn Ross) ein Gesamtkunstwerk entstehen lassen, das den Roman tatsächlich bereichert." Für die Aufführung würden "aufwendige Videos, fetzige Musik und auch einfache Requisiten so intelligent verwendet, dass sie sich immer perfekt funktional einfügen. Diese Schau mit ihren rasanten Bildfolgen (...) ist ästhetische Raserei." Entscheidend für den Erfolg sei aber "nicht das kongeniale Beiwerk, sondern das überragende Charisma der Schauspieler".

"Ein großer Abend!" jubelt Thomas Trenkler im Standard (4.6.2012). Wie McBurneys Team "die Geschichte um den Teufel illustriert, der als Professor Voland für schwerste Irritationen im stalinistischen Moskau 1939 sorgt, ist schlichtweg atemberaubend." Selten stifte "der Einsatz von Video derart viel Sinn wie in dieser bejubelten Aufführung". Die Handlungsstränge habe McBurney "extrem klar herausgearbeitet und jede Figur unverwechselbar konturiert." Zudem bediene sich McBurney, "als Gegenstück zur passgenau (in die Fensterleibungen) eingesetzten Hochtechnologie, einfachster theatralischer Mittel".

Gerhard Stadelmaier bezweifelt in der Frankfurter Allgemeinen (4.6.2012) ganz grundsätzlich die Theatertauglichkeit von Bulgakows "Der Meister und Margarita": Dieser Roman gewinne "an Gestalt nur auf Kopfbühnen. Weil er körperlos ist. Dafür aber überwältigend geistreich. Seine Figuren bestehen aus Feuer, Luft, Phantasie, Schmerz und Witz und reiner, grenzensprengender erzählerischer Vorstellung. Schauspielerhäute taugen ihnen nichts, lassen sie lächerlich wirken." Und auch bei Simon McBurney werde "aus dem satirischen Welt-Roman Bulgakows" nur "die schick aufgedonnerte, mikrophon- und videounterstüzte Boulevardfassung der Beziehungstragödie zweier erschöpfter Paare, die zueinander nicht kommen können – außer im Tode, der prompt auch gleich die Videohausmauer zum Einsturz bringt. McBurney unterteufelt die Welt Bulgakows – und übersentimentalisiert sie." McBurneys Aufführung ist für Stadelmaier vor allem eines: "Keine Welt."

McBurney sei "im europäischen Theater eine gut gehandelte Spitzenmarke", schreibt Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (4.6.2012). "Und tatsächlich erfüllt er mit seiner Bulgakow-Show alle Erwartungen." Man lande "in einer Welt technisch aberwitziger Projektionen, bevölkert mit vielen Schauspielern, die alle nur die Oberflächen ihrer Figuren verkörpern." Und "ein fast lückenloser, zunehmend nervenaufreibender Soundtrack" besorge "symphonisch das, was die Aufführung per se nicht leistet: Empathie. Phantastischer Mummenschanz, völlig sinnlos. Und Bulgakows irre Kritik am Sowjetsystem, seine Idee, aus Stalin könnte ein Pilatus werden, der die Macht abgibt und die Menschen in die Freiheit entlässt, versickert in einem handwerklich stupenden, doch leider seelenlosen Golgatha-Varieté."

Zur Eröffnung des 66. Festival d'Avignon wurde McBurneys Arbeit im Ehrenhof des Papstpalastes gezeigt. Der Inszenierung habe man zu Recht vorgeworfen, "mehr gut geölter Zirkus Bulgakow zu sein als Auseinandersetzung mit dem Buch: viel Wirkung, wenig Ursache", schreibt Johannes Wetzel in der Welt (12.7.2012). "Aber: Welche Wirkung! Christus, Pilatus und der Teufel im Hof des mittelalterlichen Papstpalastes in Avignon!"

"Simon McBurney ermüdete im Ehrenhof des Papstpalasts mit einer oberflächlich betriebsamen Adaptierung von Michail Bulgakows Roman "Der Meister und Margarita", schreibt Marc Zitzmann in einer Avignon-Zwischenbilanz in der Neuen Zürcher Zeitung (20.7.2012).

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

- The Master and Margarita, Wien: überall Event

- #1

- Stefan

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin