Der Revisor - Herbert Fritsch inszeniert Gogol am Münchner Residenztheater

Es geschah aus Liebe

von Willibald Spatz

München, 22. Dezember 2012. Jetzt also endlich in München. Seit einiger Zeit hört man hier bereits, dass der Schauspieler Herbert Fritsch, wenn er Regie führt, ungeheure Dinge anstellt. Er lasse sein Publikum Theater mit neuen Augen sehen, indem er es lachen und mit diesem Lachen in Abgründe blicken lässt. Nun also "Der Revisor", ein Stück, das an sich schon eine witzige Vorlage ist. Und tatsächlich bekommt man das, was Gogol einst niedergeschrieben hat, mit einigen Strichen zumindest als Text geliefert.

Alles, was Gogol heraus gebracht hat, ist amüsant, weil es so skurrile Begebenheiten erzählt und mit schrägem Personal ausgestattet hat. Dennoch stellt er nie jemanden bloß, selbst der lächerlichste Charakter hat noch sympathische Züge. Gogol liebte die Menschen, die er porträtierte oder entwarf, und ertrug es selbst kaum, wenn sie auf der Bühne zum Affen gemacht wurden. Gleich nach der Uraufführung des "Revisor" 1836 beschwerte er sich, dass der Schauspieler aus seiner Hauptfigur einen ganz gewöhnlichen Lügner gemacht habe – "die blasse Figur, die schon zwei Jahrhunderte lang in demselben Kostüm auftritt." Er empfahl sogar, diesen Chlestakow von einem "völlig unbegabten Schauspieler" spielen zu lassen und diesem nur zu sagen, dass er einen "aufrechten Mann" zu verkörpern habe.

Leichenblasse Gesellschaft

So betrachtet hat Herbert Fritsch erst einmal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sebastian Blomberg spielt den Chlestakow, und er ist erstens mit nichten unbegabt, zweitens weiß er sehr genau, was er tut. Er wird sogleich zum Zentrum, um das alle anderen hysterisch tanzen. Diese zombiegleiche, leichenblasse Gesellschaft, die hinter einer Plastikplane vor sich hinschimmelt, bis sich das Gerücht verbreitet, der Revisor treffe ein. Da fährt Leben in den Haufen, sie schreien und geraten in Panik. Schließlich könnte ihr jämmerliches materielles Glück in Gefahr sein, wenn der Revisor wirklich kommt.

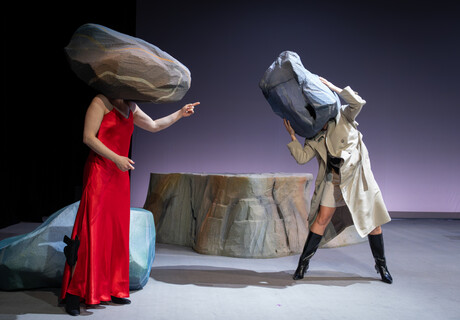

Hi-Hi-Hilfe, der Revisor kommt! © Thomas Aurin

Hi-Hi-Hilfe, der Revisor kommt! © Thomas Aurin

Sebastian Blomberg und Stefan Konarske machen aus Chlestakow, der irrtümlich für den Revisor gehalten wird, und seinem Diener Ossip übersexualisierte Tunten. Sie grapschen sich am Hintern rum, solange bis das Essen serviert wird: der Kellnerin aus dem Gasthaus wird die Suppe direkt aus dem Busen gesaugt. Man lacht.

Zungenkussmomente

Und man lacht immer wieder und immer schneller, weil sich die Pointen jagen. Der Gutsbesitzer Bobtschinskij wird mit einer Botschaft nach Hause geschickt und stößt an jede einzelne der hausförmigen Plastikfolien, die sich Herbert Fritsch als sein eigener Bühnenbildner ausgedacht hat. Dabei sagt er jedes Mal "Aua" und einmal "Haus".

Der Revisor: Hanna Scheibe, Stefan Konarske

Der Revisor: Hanna Scheibe, Stefan Konarske

© Thomas Aurin

Jörg Lichtenstein als Schulrat hat zwei irre Monologe übers Grimassenschneiden und über Zungen. Er muss sich dafür auch in einem Zungenkussmoment von Chlestakow eine brennende Zigarre in den Rachen schieben lassen. Auch das ist lustig – gerade weil es so gefährlich aussieht. Michele Cuciuffo genügt als Kreisarzt Dr. Hübner, der weder Russisch noch Deutsch kann, ein gelegentliches "Ähm", um die Zuschauer zum Grinsen zu bringen.

Freilich könnte man das nicht zwei Stunden am Stück ertragen, wenn dieses Tempo durchgehalten würde. Es gibt schon auch die ruhigen, fast poetischen Momente. Da verschwindet zum Beispiel Chlestakow für eine Weile von der Bühne und alle blicken ihm nach. Und zu Beginn des dritten Akts steht das Ensemble ganz still da für anderthalb Minuten als ein Bild. Hier setzt Herbert Fritsch sogar eine Gogolsche Regieanweisung fürs Schlussbild um.

Alles Schein und Lüge

Gegen Ende regnet es Geld von der Decke. Der bis dahin relativ teilnahmslose stumme Chor der Kaufleute fegt den Boden wieder leer, indem sie gierig noch dem letzten Schein hinterher jagen. Chlestakow und Ossip treiben das böse Spiel sogar noch weiter: Sie schmeißen Geldbündel in den Zuschauerraum und auch dort recken sich die Hände.

Man könnte nun einfach sagen, dass dieser ganze Zirkus eine gute Masche ist, dass Herbert Fritsch mit dieser Art von hysterischem Comedy-Theater durch ganz Deutschland eine Spur der Begeisterung ziehen könnte. Denn es funktioniert ja super. Sogar der letzte Trauerkloß, der zum Lachen sonst extra in den Keller geht, wird hier mit einem seligen Gesicht erwischt. Aber da steckt noch mehr dahinter. Die Liebe, die Gogol zu seinen Figuren hatte, die spürt man eben bei Herbert Fritsch in jedem Augenblick. Seine Liebe gilt seinen Schauspielern und seinem Publikum. Das fühlt man und dem kann man sich nicht entziehen.

Freilich ist der "Revisor" nichts anderes als die Geschichte einer großen Lüge, durch die eine kaputte Gesellschaft zurück zu einem Glauben an sich selbst findet. Im besten Fall ist das Theater das auch, wenn es wie bei Herbert Fritsch als Lügen- und Gauklerspektakel ausgelebt wird. In München jedenfalls könnte man davon gern noch mehr vertragen.

Der Revisor

von Nikolai Gogol

Regie und Bühne: Herbert Fritsch, Musik: Ingo Günther, Kostüme: Victoria Behr, Dramaturgie: Sabrina Zwach.

Mit: Sebastian Blomberg, Stefan Konarske, Aurel Manthei, Barbara Melzl, Britta Hammelstein, Hanna Scheibe, Gunther Eckes, Jörg Lichtenstein, Miguel Abrantes Ostrowski, Sierk Radzei, Michele Cuciuffo, Paul Wolff-Plottegg, Robert Niemann, Johannes Zirner, Lena Eikenbusch, Jonas Grundner-Culemann, Thomas Hauser, Lukas Hupfeld, Johanna Küsters, Josef Mattes, Klara Pfeiffer, Philipp Reinhardt, Anna Sophie Schindler, Benjamin Schroeder, Jeff Wilbusch.

Dauer: 2 Stunden, keine Pause.

www.residenztheater.de

"Der Revisor" wirke beim Lesen so, als habe Herbert Fritsch, der "liebevollste Spaßvogel des deutschen Theaters", es selbst geschrieben, meint Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (24.12.2012). Die Aufführung sei "ein Fest für 14 Ensemblemitglieder und zehn Schauspielstudenten", sei "eine unfassbare Ansammlung von Einfällen und Aberwitzigkeiten. Doch zumindest in der Premierenverfassung ist die Aufführung kaum durchlässig für die bösen Seiten von Gogols Gesellschaftskritik. Sie bleibt eine reine Farce". Trotzdem sei fabelhaft, "mit welcher Lust alle Darsteller hier hochkonkreten Blödsinn machen, bis zur völligen körperlichen Verausgabung, und dabei nie ihre Eigenheit verlieren".

"Autsch", hat Annabel Dillig von der Welt (24.12.2012) "tatsächlich in der ersten Hälfte des Stückes öfter mal" gedacht: Kein Kalauer sei Herbert Fritsch "zu bekloppt". "Andererseits: Sebastian Blomberg als Chlestakow. Sein Feine-Leute-Tamtam! Die Akkuratesse seines Slapsticks! Sein formvollendetes Stenz-Tum!" Besonders gute Laune machten aber "Fritschs Spitzen gegen das seriöse Theater", das sei erfrischend, "gerade am Resi, dieser Kathedrale der Ernsthaftigkeit".

"Meistermotivator Herbert 'Kloppo' Fritsch" habe "jedes einzelne Mitglied des großartigen Ensembles auf Vollgas gestellt", schreibt K. Erik Franzen in der Frankfurter Rundschau (24.12.2012). Hier werde "ganz vorn verteidigt, nämlich direkt an der Rampe: ein Grimassentheater, als wären die Bronzeskulpturen von Franz Xaver Messerschmidt lebendig geworden". Ob das zum Revisor passe? "Nun. Ja. Gogols Komödie changiert zwischen Satire und Gesellschaftskritik. Bei Fritsch changiert eher wenig – und das ist viel: Niemand kommt hier schnarchend raus."

Natürlich sei die Inszenierung "dank dieses schrägen Personals und seiner exaltierten Spielweise ein formidabler Spaß", sagt Christoph Leibold auf Deutschlandradio (23.12.2012). "Aber die Überzeichnung ist nicht nur komischer Selbstzweck. Die schmierigen Gestalten bilden einen Kleinstadtkosmos, in der Geld die Schmiere des Zusammenlebens ist. In der Deformation der Figuren drückt sich ihre Entstellung durch ihre Gier aus." Natürlich laufe "auch an diesem Abend das Turbo-Theater von Herbert Fritsch immer wieder Mal auf hohen Touren leer", und nicht alle Darsteller verfügten "über die Virtuosität und vor allem Souveränität, die es braucht, damit das grelle Spiel nicht aufdringlich-aufgesetzt wirkt." Trotzdem komme die "Spaß-Offensive" am Münchner Residenztheater "wie eine mittlere, sehr wohltuende Kulturrevolution daher".

Herbert Fritsch toure "sein szenisches Tempo auf eine Weise hoch, dass der vermeintlich reine Slapstick einen durchaus aggressiven Gestus erhält", beobachtet Sven Ricklefs auf Deutschlandfunk (23.12.2012). "Dieser Eindruck erhöht sich noch, wenn Fritsch sein Theater geschickt aus dem freien Flug plötzlich anhält und sein Ensemble zum grotesken Gruppenbild mit Revisor gefrieren lässt. Und wenn dieses Gruppenbild dann noch aus dem fernen Bühnenhintergrund im Gleichschritt auf das Publikum zumarschiert, spätestens dann schaut dieses auch in den eigenen Zerrspiegel." Was bei "Spanischen Fliege" an der Berliner Volksbühne "noch als trampolinhüpfender Knallbonbon daherkam, entpuppt sich nun beim Münchner Revisor als durchaus auch bedrohlicher Witz mit mehr als nur einem Boden."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Bei Gogol hört (für mich) der Spaß auf. Was Willibald Spatz (ich liebe diesen Namen) über ihn schreibt, ist sachlich falsch. Meinetwegen. Was mich aber nicht ruhen lässt: Sie machen aus Gogol einen biedermeierlichen Märchenonkel. Das ist rufschädigend.

Zur Sache: Gogol hat die Menschen, die er "tote Seelen" nannte, gehasst und verachtet. Alle! Er war in der Petersburger Literatenszene ein notorischer Hypochonder, der ständig Gift versprühte, sich mit allen verkrachte, sein eigenes Werk aus Ekel über die dort dargestellten Typen vernichtete (Tote Seelen, Band 2) und bereits mit 42 Jahren in Einsamkeit, orthodoxer Frömmelei und Wahnsinn endete. Er floh aus Russland nach Rom, aus Rom nach Russland. Er hat die Menschen nicht ertragen. Nirgends.

Noch seine scheinbar harmlosesten Märchenerzählungen "Abende auf dem Weiler vor Dikanka" sind von unheilbarer Trauer: Berichte aus dem verlorenen Kindheitsparadies der ukrainischen Dorfheimat, in dem die Schlange lauert, sobald man nur die Augen der Erkenntnis öffnet. Und schon dort, in der Erzählung "Der Wij", herrscht der Horror zwischenmenschlicher Beziehungen in Form der Frau als Vampir. Das ist nicht sexistisch gemeint, sondern genderunabhängig darwinistisch. Gogol sieht überall nur eine Alternative am Werk: vernichten oder vernichtet werden. Darum ist die Figur des Betrügers (nicht nur im "Revisor") der vielschichte Kristallisationspunkt der meisten seiner Werke. Gogol war besessen von der fixen Idee, dass der Mensch nichts als ein Betrüger sei. Jeder betrügt jeden. Und jeder wird betrogen, weil er glaubt, damit den Nebenmann übervorteilen zu können.

Gogol, der die Motive der Menschen durchschaute, nahm diese Kausalitätsspirale der bösen Absichten als bodenloses Trudeln in den Abgrund wahr. Daraus glaubte er sich nur noch ins Nirwana des Glaubens retten zu können. Eine Illusion. Mit 42 verbrannte er sämtliche Manuskripte und hörte auf zu essen bis er tot war. Er wollte nicht mehr unter diesen Menschen leben. Zuvor beschimpfte er in Zeitungsaufsätzen sämtliche Kollegen und pries die Knute und die Leibeigenschaft als Heil der Welt: Wo alle Menschen verkommen, tote Seelen sind, verdienen alle Prügelstrafe und Leibeigenschaft. Aber Willibald Spatz verkündet der Residenz: !Gogol liebte die Menschen"!

Die "Toten Seelen" und der "Revisor" (der im übrigen nichts als die Urform der "Toten Seelen" ist) gehören zum Vernichtendsten, was man über Menschen schreiben kann. Die "sympathischen Züge" seiner Figuren sind Masken, hinter denen sich Habgier, Dummheit, Bosheit, Langeweile, Leere und Eitelkeit verbergen. Sie sind das Lachen der Hyänen. Wie bei Horvàth, Canetti, Bernhard...

Willibald Spatz: "Er empfahl sogar, diesen Chlestakow von einem "völlig unbegabten Schauspieler" spielen zu lassen und diesem nur zu sagen, dass er einen "aufrechten Mann" zu verkörpern habe." - Musterbeispiel eines aus dem Zusammenhang gerissenen Zitats. "Unbegabt" ist hier natürlich in Bezug auf das, was der Spießer 1836 sich als "begabten Schauspieler" vorstellte: pathetische Deklamation, Sprecharien, klassizistisches Theater. Ein "unbegabter" Schauspieler könnte keine Gogol-Figur spielen. Gogol wollte bloß keine pathetische Schiller- oder Racine-Rhetorik haben (die russischen Äquivalente würden Ihnen nichts sagen).

jetzt kommen sie mal wieder runter von ihrem müncher-minderwerigkeits-beiss-reflex, mein bester. sie scheinen sich ja sehr im regie-bashing der "neuen" resi-regisseure zu gefallen. zuerst (?) hacken sie auf thalheimer rum, jetzt auf fritsch. geben sie ihr abo doch einfach zurück, wenn sie dorn so hinterher trauern und wechseln sie rüber zum metropoltheater. ich bin jedenfalls froh, dass das staatsschauspiel endlich mal ein paar weniger miefig-piefige inszenierungen anbietet. thalheimers "sommernachtstraum" war z.b. schon großartig und auf diesen fritsch bin ich auch gespannt.

wurde gelangweilt

und bin enttäuscht aus dem Theater gegangen

Publikum aber auch einfach das überdeutliche Spiegelbild auf? Ansonsten: einfach nicht immer vorher schon so viele Erwartungen mit ins Parkett schleppen, sondern neugierig bleiben und nicht nur satt und zufrieden seinen Aboplatz einnehmen. Wir freuen und jedenfalls auf mehr Fritsch in München!

Sehr geehrter Maxim Gorki, bitte erlauben Sie mir eine Klarstellung. Ich bin kein Fan des Dornschen Theaters. Im Gegenteil, ich freue mich sehr über das lebendige Theater, das Martin Kusej ins Resi gebracht hat. Ich erlaube mir aber, dieses Theater (auch kritisch) zu begleiten und mein persönliches Erleben dazu kundzutun. Dieses Erleben ist natürlich subjektiv. Dass andere eine Inszenierung völlig anders erleben, ist für mich einer der vielen Reize des Theaters. Auf keinen Fall möchte ich zum Jubelperser werden. Sehr betroffen bin ich darüber, dass auch vermeintlich kultivierte Menschen in der Anonymität des Internets zu persönlichen Attacken und Beleidigungen übergehen, wenn man anderer Meinung ist als sie.

Beste, weihnachtliche Grüße, der Theatergänger

weil sich ein mann dahinter verbirgt?

und seine besondere Art sich aus der schlimmen Welt zu verabschieden:

Aufhören zu essen bis man tot ist. Wenn man unter diesen sündhaften Menschen nicht mehr leben will, in einer Welt in der alle Menschen verkommene, tote Seelen sind.

Ein paar "Gerechte" aber gibt es immer, zu jeder Zeit, in jedem Land. . .

mein lieber theatergänger: es ist lediglich äußerst enervierend, "kritiken" mit dem dauernden mitschwingen "das war er jetzt also, der berlin-style (was auch immer das ist), das wollen wir (wer auch immer das ist) bei uns hier nicht so, weil wir sind ja hier nicht theater-diaspora" zu hören und zu lesen. das fiel mir bei ihrer meldung zu thalheimers abend schon auf und nun eben auch in jener zu diesem. für mich als münchner ist das genau die haltung, welche diese fcbayern-hafte "mia san mia"-arroganz atmet.

statt sich über leben in der bude zu freuen, z.b. bzgl der publikumsreaktionen, von den buhs aus der dunklen tiefe des raumes einmal abgesehen: eine feine dame ging an dem abend, an dem ich den "sommernachtstraum" sah in der pause heim und zeterte im foyer lautstark in ihrem feinen nerz "so eine scheisse!" vornübergebeugt, als müsse sie sich übergeben.

ich bin ja auch ein freund der "dont-believe-the-hype"-haltung, aber immernur allem was von außerhalb (bzw. in diesen fällen eben: berlin) kommt einen "hype" zu unterstellen und dabei in der sz nach der nächsten neuen bar mit/im "berlin-style" zu suchen finde ich einfach öde und offenbart dann eben doch einen - völlig unangebrachten - minderwertigkeitskomplex, versteckt hinter einer guten portion bürgerlicher maximilianstraßen-arroganz.

@12. frauenfeindlich natürlich, weil der posterIn zwei weibliche regisseusen durch zwei männliche ersetzen will...

neben dem regisseur kusej verträgt gerade das RESI weitere starke "theaterberserker", wozu ich auch eine breth zähle, aber eine starke peymann-Regie, oder ein marthaler-abend, das sind aufführungen, die in münchen seit jahren fehlen und dem RESI gut zu gesicht ständen.

[@ 11., ist denn schon ins auge gefallen, dass viel mehr autoren als autorinnen gespielt werden? (besonders dieser shakespeare sollte endlich durch eine gleichwertige autorin ersetzt werden.) ;-)]