Debatte um die Zukunft des Stadttheaters - Antwort auf Burkhard C. Kosminskis Forderung nach einem Solidaritätszuschlag für Kultur

Wer in der milchglasigen Käseglocke sitzt...

von Peter Grabowski

14. Juni 2014. "Warum können wir die Diskussion, wie wir selbst und unsere Kinder leben sollen und wollen, nicht offen führen?" schreibt Burkhard Kosminski in seinem Offenen Brief. Ich finde, das ist eine seltsame Frage. Wer verhindert denn diese offene Diskussion? Die angesprochenen Ministerinnen Wanka, Grütters, Bauer und der Minister Stoch sind ganz sicher nicht unter den Verdächtigen. Mir fällt auch bei längerem Nachdenken niemand ein.

Es offenbart sich in Kosminskis Schreiben eine ursprünglich Westerwelleeske Haltung, die in Richtung Sarrazin und Pirincci deutet. Es ist die "Man-wird-doch-wohl-noch-sagen-dürfen"-Attitüde derjenigen, deren unlogisches Gerede durch einen vermeintlich notwendigen Verweis auf freie Meinungsäußerung und gesellschaftlichen Diskurs legitimiert werden soll. Das ist für den aufmerksamen wie vernunftbegabten Leser allerdings in allen Fällen eine durchsichtige Strategie.

Lange nicht gekannter Priorisierungszwang

Den inhaltlichen Kern des Problems macht Kosminski richtig aus. Er schreibt: "Die Kultur erlebt einen Bedeutungsschwund in erschreckendem Ausmaß". Das trifft vor allem auf die "Kultur" zu, wie Kosminski sie versteht: Theater, Opernhäuser, Museen und weitere Orte des Erlebens und der Bildung von und durch öffentlich geförderte Kulturinstitutionen. Der Bedeutungsschwund der Kultur, so wie ich sie verstehe, ist aber, nun ... vielleicht kein gänzlich anderer, aber einer mit viel mehr und unterschiedlicheren Dimensionen, Gründen und Folgen als der Theaterleiter beschreibt. Ihm geht es vor allem um zwei Phänomene: Die mindestens stagnierende, oft auch zurückgehende finanzielle Zuwendung aus öffentlichen Kassen an öffentlich getragene Kulturinstitute. Und zweitens der angenommene Verlust von Aufmerksamkeit der Politik für die Belange "der Kultur".

Die EINZELNE Institution muss sich in vielen Regionen des Landes tatsächlich mit gleich bleibenden oder sinkenden Zuwendungen herumschlagen. Und das ist ein echter Kampf für Intendanten, Direktoren und Geschäftsführer, weil die Kosten gleichzeitig steigen: Energie, Löhne, Gebäudeunterhaltung vor allem. "Die Politik" sieht diese Probleme übrigens sehr wohl - die Kulturpolitik sowieso. Aber für Regierungen und Parlamente ist das ein Finanzierungsproblem von vielen. Das vermindert nicht nur die gefühlte Aufmerksamkeit für die Kulturvertreter, es erzeugt auch einen lange nicht gekannten Priorisierungszwang: Schwimmbäder oder Theater, Kitas oder Bibliotheken, Sportplätze oder Musikschulen.

Die öffentlichen Kulturhaushalte steigen

Genau hier beginnt die Käseglocke des Kulturbetriebs immer milchglasiger zu werden: Das Außen wird eher verschwommen wahrgenommen und erscheint damit auch weniger klar als das, was direkt vor einem liegt. Das führt zu einem ersten Hauptmissverständnis in den aktuellen Debatten, das sich expressis verbis auch in Kosminskis Brief findet. Es lautet: Bei der Kultur wird zuerst gespart! Das klingt griffig und angesichts der oben beschriebenen tatsächlichen Mittelkürzungen für viele Kultureinrichtungen vor allem: plausibel. Es ist aber trotzdem falsch! Schulen und Hochschulen, Straßen und Brücken, die Abwassersysteme, die Kinderbetreuung, die Bundeswehr, die Polizei – in diesen Bereichen wurde Jahrzehnte lang entweder gegen jeden Expertenrat nicht investiert oder tatsächlich gespart. "Die Kultur" dagegen hat in all der Zeit kontinuierliche Mittelzuwächse zu verzeichnen: Allein in den letzten sechs Jahren, also seit Ausbruch der sogenannten Finanzkrise, sind die öffentlichen Kulturhaushalte in Deutschland von ca. acht auf aktuell mehr als zehn Milliarden Euro gestiegen. Das sind 25 Prozent Zuwachs. In sechs Jahren, während einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise. Wer da behauptet, an der Kultur würde zuerst gespart, lügt sich selbst und anderen was in die Tasche. Und macht damit selbst eine offene Diskussion unmöglich.

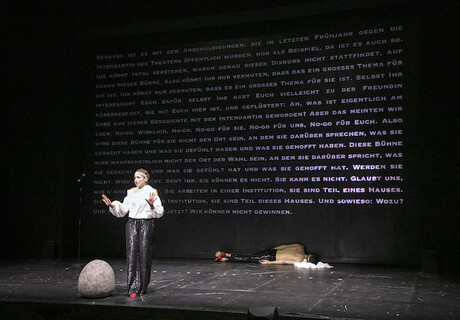

Interessant und dafür produktiv wäre es doch, wenn Kosminski beim von ihm selbst diagnostizierten Bedeutungsschwund der Kultur mal genauer hinsehen würde. Den gibt es nämlich wirklich – und zwar weil die Institutionen in ihrer ausgreifenden Selbstreferentialität und Realitätsferne mit ein paar Jahrzehnten Verspätung erfüllen, was Morissey bereits in den 80ern (nach dem Atomunfall in Tschernobyl) den Radioprogrammen der BBC vorwarf: "The music they constantly play, says nothing to me about my life". Vor allem und gerade die Sprechtheater und Opernhäuser sind ihrer Bedeutung für die Stadtgesellschaft an den meisten Orten verlustig gegangen. Soziale Realität wird massenwirksamer im ARD-Tatort verhandelt als auf irgendeiner Stadttheaterbühne. Die Orte des Austauschs und Diskurses über Wahrnehmungen, Haltungen, Meinungen vor allem – aber nicht mehr nur! – junger Leute heißen heute Facebook und Twitter, nicht National- oder Residenztheater – vom Landestheater Detmold ganz zu schweigen.

Wir sind wenige und wir werden immer weniger

Ich rede – letzte Eskalationsstufe dieser Suada – von der Mehrheits-Gesellschaft in Deutschland, nicht von dem mitunter lächerlich kleinen Trupp, der sich Tschechow und Lepper, Neuenfels und Fritsch, Palmetshofer und Jelinek anguckt. Und das ausdrücklich nicht nur zur hochkulturellen Erbauung am Feierabend, sondern weil sie oder er daraus Gewinn zieht; für sich, das Leben, in der Folge womöglich auch für die Gesellschaft als Ganzes. Ich gehöre zu diesem versprengten Haufen. Doch mir ist klar: Wir sind wenige und wir werden immer weniger. DAS ist der eigentliche Bedeutungsschwund der Kultur. Wenn man vor diesem Hintergrund die Demokratie in Gefahr sieht, mag man richtig liegen. Es zeugt aber nicht gerade von demokratischem Geist, der Mehrheitsgesellschaft vorzuwerfen, dass sie mit ihrer "Kulturferne" zwar in der Mehrheit sei, aber darin irre.

Burkhard Kosminski folgert aus seiner Sicht der Dinge: Die Milliarden des Soli hätten künftig zusätzlich in die Kultur zu fließen. Mir fiel bei diesem Vorschlag sofort mein Sozialpsychologieprofessor ein mit seinem legendären Satz "Regel Eins: Vertrauen Sie bei keinem Problem der ersten plausiblen Lösung, die Ihnen einfällt!". Bei Kosminski lautet sie: Mehr öffentliches Geld für ein System, dessen gesellschaftliche Bedeutung schwindsüchtig ist. Ich frage dazu mit David Bowie: "Putting out fire with Gasoline"? Im Ernst? Und weiter: Wenn der öffentliche Kultursektor seine bisherige Finanzierung behalten oder gar mehr will, sollte er sich dringend überlegen, wie er wieder – oder ganz neu – relevant wird.

An diesem Wochenende findet die Jahrestagung des Deutschen Bühnenvereins in Mannheim statt, mit dem Generalthema "Kunst und Ökonomie". Das ist der Hintergrund des Kosminski-Briefs, zumindest seines Zeitpunkts. Ich bin sehr gespannt zu hören, wie offen die Diskussion dort geführt wird.

Peter Grabowski ist freier Journalist mit den Schwerpunkten Kultur und Medien und ausgewiesener Spezialist für Kulturfinanzierung. Bis heute vorwiegend im Hörfunk aktiv, schreibt er aber auch für Fachmagazine und Online-Medien. Seit Januar 2012 betreibt der studierte Psychologe ein eigenes Blog zum Thema. Grabowski lebt in Wuppertal und Düsseldorf.

Peter Grabowski ist freier Journalist mit den Schwerpunkten Kultur und Medien und ausgewiesener Spezialist für Kulturfinanzierung. Bis heute vorwiegend im Hörfunk aktiv, schreibt er aber auch für Fachmagazine und Online-Medien. Seit Januar 2012 betreibt der studierte Psychologe ein eigenes Blog zum Thema. Grabowski lebt in Wuppertal und Düsseldorf.

Peter Graboskis Kommentar ist die Reaktion auf einen Offenen Brief des Mannheimer Intendanten Burkart Kosminski.

Was der Deutsche Bühnenverein nach seiner Mannheimer Tagung zu dem Thema verlautbarte, steht hier.

Was während der Tagung unter #jhvdbv14 auf Twitter gepostet wurde, kann man hier nachlesen.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

Gut und richtig! Spätestens seit Joseph Beuys meint Kultur die Gesamtheit aller Lebensäußerungen. Kultur für alle heisst also, dass die Kultur und die Kunst demokratisiert werden müssen. Nicht unbedingt im Sinne von Mehrheitsentscheidungen, aber in dem Sinne, dass die prozessualen Auseinandersetzungen bzw. Aushandlungsprozesse zwischen Menschen einer Kultur und/oder zwischen verschiedenen Kulturen ja allererst die Basis für ein funktionierendes Gemeinwesen, für eine offene und solidarische Gesellschaft sind.

Nur bin ich nicht gespannt, wie offen die Diskussion beim Bühnenverein geführt wird. Angst macht konservativ.

Und noch etwas, unter "Kultur" verstehe ich "gestaltete Kultur", wohingegen die Lebensäußerungen von Tieren und Pflanzen für mich unter den Begriff der "Natur" fallen. Menschliche Lebensäußerungen tragen diese "Natur" natürlich ebenso in sich, die Grenze zwischen Tier und Mensch ist fließend und also eine Frage der Entscheidung: Brülle ich und/oder haue ich drauf wie z.B auch unser nächster Verwandter, der Affe, oder gebrauche ich meinen Geist und Verstand. Was ich auch in Bezug auf meinen Nebenmenschen als wünschenswert erachten würde. Was nicht heissen soll, dass ich den Menschen als Krone der Schöpfung betrachte.

Das Landestheater ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein kleines Theater seinen Aufgaben stellt.

Spätestens seit dem Intendanten Reiher bemüht man sich dort um einen hohen inhaltlichen Anspruch.

Das Theater ist von Politik und Bevölkerung gewollt. Nicht üppig, aber ausreichend finanziert. Und....gut besucht.

Man gewinnt den Eindruck, dass hier ein Populist lediglich auf einen anderen Populisten antwortet.

Ich glaube, einen Bedeutungsschwund erlebt das Theater wegen der auf der Bühne zelebrierten Selbstverliebtheit.

Theater soll nicht nur soziale Wirklichkeiten widerspiegeln, sondern auch emotionale.

Zu den emotionalen Wirklichkeiten gehören nicht in jedem Falle dreistündige hysterische, schlammwälzende Ausbrüche.

Und der wichtigste Grundsatz: "Erzählt uns da oben wenigstens noch eine Geschichte" wird von vielen Theatermachern zur Zeit gerne mal vernachlässigt.

Natürlich muss man auch der Politik Einiges ins Stammbuch schreiben. Bei der Wandlung der Theater von den Theatern der Fürsten, über die Bürgertheater bis zur Volksbühnenbewegung ging es immer um das Prinzip der "Teilhabe". Mit der Teilhabe am kulturellen Geschehen letztlich auch die Teilhabe am politischen Geschehen zu erreichen. Deshalb wurden Theater von der Gesellschaft subventioniert. Das von der Politik gerne mal vorgeschützte Vorurteil, dass Theaterkunst sich nur an eine Elite wendet, stimmt spätestens seit den 80iger Jahren nicht mehr. Mit der Forderung die Preise ständig anzuheben, um den Eigenfinanzierungsanteil zu erhöhen, wird allerdings genau das wieder erzeugt: es kann sich dann bald nur noch eine Elite den Theaterbesuch leisten.

Aber ganz sicher ist eine breite Diskussion über das Thema erforderlich. Auf Theaterseite über Inhalt und Form und in Politik und Gesellschaft über Auftrag und Finanzierung.

Iphigenie

bei der Jahrestagung des Bühnenvereins hatte ich das Vergnügen einen Vortrag zu "Kunst und Ökonomie" zu halten. Die daran angeschlossene Diskussion war differenziert, offen und konstruktiv.

Ich hatte in dem Zusammenhang neue Experimente, Komplizenschaften und Modellprojekte zwischen dem Theater und den "Change-Agents" der Kultur- und Kreativwirtschaft angeregt.

Ich Nachgang der Tagung frage ich mich, ob der Bildungsauftrag des Theaters eigentlich auch die Möglichkeit einschließt die Mitglieder/Zuschauer/Bürger dahingehend auszubilden, dass sie durch die Mittel des Theaters in der Lage kommen, selbstständig eigene/zusätzliche Mittel für den Bildungsauftrag des Theaters zu erwirtschaften?

Also - ich stehe bereit, wenn sich ein Theater entschließt eine Initiative mit dem Ziel zu starten Facebook freundlich zu übernehmen und die Daten den Bürger zurückzugeben!

Herzlich solidarische Grüße

Ihr

Christoph Backes

Kultur muss ihren Anspruch, ein Spiegel und dadurch Reflektionsebene für alle gesellschaftlichen Vorgänge zu sein, offensiv behaupten. Und sich dadurch als Gegenpol zu sämtlichen Versuchen öffentlicher Bewusstseinstrübung definieren. Kultureinrichtungen wie Theater und Bibliotheken sind die wirklichen sozialen Netzwerke. FACEBOOK, TWITTER und Konsorten hingegen usurpieren lediglich die Kommunikationsbedürfnisse einer Gesellschaft und reduzieren sie auf kommerziell verwertbare Beliebigkeiten, Eitelkeiten und Vorurteile.

Genau an diesem Punkt, nämlich am Eingriff des Kommerziellen in existenzielle Belange des Menschen einschließlich des Versuchs, Kultur zu definieren, greift Grabowskis Kritik erheblich zu kurz. Er bescheinigt der Mehrheitsgesellschaft eine gewisse Qualität und sogar Legalität. Aber die Masse ist, wie die Historie lehrt, häufig auch Quelle verhängnisvoller Irrtümer.

Dass auch Kulturverantwortliche nicht frei sind von vermeintlich wirtschaftlichen Überlegungen zeigt sich in den Versuchen, Theaterabonnements auf Teufel komm raus zu verkaufen (wie derzeit exemplarisch in Frankfurt am Main zu beobachten ist). Letztere mögen für kurze Zeit die Bilanz der Intendanten schönen, aber sie schaffen dadurch geschlossene Zirkel, deren hervorstechendste Merkmale die Vergreisung und schleichende Kommunikationsunfähigkeit ihrer Mitglieder sind. Wo Außenstehende aber kaum noch Chancen besitzen, bessere Plätze und Termine buchen zu können, verprellt das öffentlich geförderte Theater wichtige (potentielle) Freunde und Förderer.

Das ist doch mal ein spannender Punkt! Theater und Museen, können gar nicht als Orte demokratischer Begegnung gesehen werden, da sie zwar staatliche Institutionen sind, die vom Bürger finanziert werden, sie aber trotzdem noch eine enorm hohe Zugangsbeschränkung durch Ticketpreise aufweisen. Wer das nicht glaubt, sollte mal wie ein regulärer Arbeitnehmer statt einer Steuerkarte eine Normalpreiskarte kaufen. Diese Reglementierung verstößt gegen jedes Prinzip demokratischer Teilhabe! Das wäre, wie wenn ich vor der Wahl einen Fuffi zahlen müsste, um meine Stimme abzugeben, oder einen Obolus für die Anzeige einer Straftat bei der Polizei entrichten müsste. Öffentlich geförderte Kultur muss kostenlos und damit für jeden Menschen frei zugänglich sein!

Ich gehe einigermaßen regelmäßig in das Theater meiner Stadt (Wuppertal), meiner anderen Stadt (Düsseldorf), zuletzt in drei andere Häuser (Oberhausen, Berlin und München), außerdem zu Ruhrfestspielen und bald wieder Ruhrtriennale. Das ist aus jener Perspektive nix und aus dieser viel. Im Laufe der Jahre reicht es für einen fundierten Eindruck.

Lieber Christoph Backes, das ist eine interessante Frage. Ich versteh' auch den Impetus und die Idee klingt nicht nur sympathisch, sondern birgt auch Innovationspotential. Aber das scheint mir trotzdem ein Seitenstrang zu sein. Ich finde die öffentliche Trägerschaft und Steuerfinanzierung u.a. von Theatern richtig und wichtig. Mir scheinen aber auf zwei Ebenen zunehmend Legitimationsprobleme aufzutreten: Da, wo "das Theater" als Form und Medium technologisch überholt wurde und da, wo der einzelne Theaterbetrieb keine neue Bestimmung in seinem konkreten örtlichen Kontext findet. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt a priori, aber zumindest mit mehr Wucht als alles andere angegangen sehen.

Mit einem Populismusvorwurf, der nicht sagt was das genau meint und an welchen Argumenten er sich konkret festmacht, kann ich im wahren Sinne des Wortes nichts anfangen. Leider.

Mit dem Populismusvorwurf zu meiner konkreten Benennung des Landestheaters Detmold, des National- und des Residenztheaters kann ich was anfangen. Es wäre in der Tat Populismus, wenn ich gemeint hätte, was die Kommentatoren "Iphigenie" und "theaterheute" verstanden haben: Die Schmähung der drei konkreten Häuser. So war es aber nicht gemeint, und das ist mein Fehler in der Formulierung gewesen. Ich wollte einfach nur drei willkürlich herausgegriffene Institutionen als Widerpart zum Sonntags-Tatort und auch zu seiner Massenwirksamkeit benennen. Es war keine Kritik an der konkreten Arbeit der Häuser - an keinem der drei - mea culpa.

"Soll er bitte nicht den Straßenbau der Kulturfinanzierung gegenüberstellen" ... das ist schon nahezu lustig, mir erst durchsichtige Diskussionsstrategien und anschließend das Gegeneinander-Ausspielen von staatlichen Aufgaben zu unterstellen. Lieber User "theaterheute": Wenn Sie weniger Zeit auf dem Rang des Theaters - und sie sei Ihnen gegönnt - und mehr auf dem Rang von Parlamenten verbrächten, dann wüssten Sie das: Die "Wahl" zwischen Brücke und Bühne ist keine Demagogie, sondern politischer Alltag. Und bildet auftragsgemäß gesellschaftliche Realität ab: Eine wachsende Zahl von Ansprüchen an die Öffentliche Hand und eine begrenzte Lösungsressource: Geld.

Lieber Frank-Patrick Steckel: Ich nehme es als Ausweis meiner mangelnden intellektuellen Qualität, dass ich Ihre Einlassung insgesamt und den Vorwurf an mich im Speziellen einfach nicht verstanden habe.

Liebe Inga, ich fürchte, Sie haben mich missverstanden: "Kultur für Alle" im Sinne eines universalen Auftrages der öffentlich getragenen und finanzierten Kulturinstitutionen ist aus meiner Sicht nicht erstrebens-, auch nicht erreichenswert - ungeachtet dessen, wie sehr ich Hilmar Hoffmann ansonsten schätze. Hochkultur ist ein Interessens-, Betätigungs-, vielleicht auch Verwirklichungsfeld, das auf mehr oder minder kleine (statt große) Bevölkerungsteile begrenzt bleibt. Zur pluralen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft gehört, dass man sich nicht für Fußball interessieren muss - und auch nicht für Kultur. Ich meine jene "Kultur", die sich in Theatern, Museen und Bibliotheken abbildet und -spielt. Doch auch bei höchst selektiver Beteiligung dient dieser "Kulturbetrieb" einem veritablen Mehrheitsinteresse: Er dokumentiert Geschichte wie Gegenwart einer Gesellschaft und ihres geistigen Lebens und ist essentiell für den Entwurf von Zukunft. Dass viele daran nicht aktiv mitwirken mögen oder können oder beides, heißt ja nicht, dass es ihnen nicht trotzdem mittelbar nützt. Es wäre natürlich schöner, das wüssten alle. Eine weitere Dimension von "Kulturvermittlung".

Danke für die lebhafte Debatte meines Artikels. Streiten Sie bitte weiter!

Zudem wird ja immer wieder gefragt, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht (mehr) ins Theater gehen. Und Sie selbst gaben darauf doch die Antwort: Weil es dort nicht oder nicht mehr um die öffentlichen Belange der Menschen geht. Dem würde ich zustimmen. Ich plädiere damit aber nicht für ein reines "Bürgertheater", welches die Betroffenengruppen aus meiner Sicht oftmals leider eher wie im Zoo ausstellt und sie gerade dadurch in ihrem Potential der Eigenbeteiligung unterfordert. Mir geht es vielmehr auch und vor allem um eine gute Stückauswahl, um Texte, welche bis heute das Leben aller spiegeln können. In den richtigen und spannenden Texten steckt die Welthaltigkeit des Theaters! Man muss nur fähig sein, das auch aus den Stücken herauszulesen und diese nicht nur oberflächlich, also über die Form der Ästhetik, zu aktualisieren. Denn die Sprache öffnet sich immer wieder in die Gegenwart. Auch wenn sie sich den Lesenden und/oder Spielenden zunächst auch versperren mag. Dafür braucht's dann Überzeugungsarbeit: Ja, das hat was mit eurem Leben zu tun! Und schon tut sich was, da bin ich mir beinahe sicher.

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/wm-versus-theater-sibylle-berg-ueber-deutsche-kultur-a-974554.html

Ich halte von diesen Versuchen nichts: Theater ist nicht Fußball, muss nicht Fußball sein, soll nicht Fußball sein. Oder GNTM, DSDS und wie die Massenvergnügungen sonst noch so heißen. Theater sollte sein reales Publikumspotential ausschöpfen, es darf sich natürlich sehr gern auch neue Zielgruppen erschließen, aber da wie dort vor allem RELEVANZ haben: Diskussionen befördern, Entwürfe transportieren, auratische Erlebnisse schaffen. Die "Bürgergesellschaft" meint in diesem Zusammenhang übrigens nicht die soziale oder ökonomische Spitze eines Gemeinwesens, sondern all jene, die am zivilen Diskurs interessiert, im besten Falle sogar aktiv daran beteiligt sind und sein wollen - Bürger eben.

Zuletzt: Ich schätze Sybille Berg, als Autorin, Zuspitzerin, One-Linerin, sehr. Aber selbst in den paar Zeilen ihrer Kolumne steht gut ein halbes Dutzend nachweislich falscher Tatsachenbehauptungen, Fehlbegrifflichkeiten und herbeigezerrte Analogien. Und was eine sehr begabte Künstlerin von einem bestimmt sehr guten Opern-Intendanten angeblich über die deutsche Kulturstatistik gehört hat, ist jetzt vielleicht nicht sooo die Riesenreferenz für eine Sachdebatte. Trotzdem natürlich immer erfrischend, Frau Berg. Allein die Melodie ...

„ Zuschüsse zu Investitionen (!) erhält unter anderen das Bismarck-Denkmal (6,5 Millionen Euro) in Hamburg“ oder „Im Rahmen von „Aktionsplan Ukraine“ erhält die Rundfunkanstalt Deutsche Welle 3,5 Millionen Euro für die Ausweitung der TV- und Online-Berichterstattung in Russisch und Ukrainisch.“ Und schließlich stellen Sie fest „Es zeugt aber nicht gerade von demokratischem Geist, der Mehrheitsgesellschaft vorzuwerfen, dass sie mit ihrer "Kulturferne" zwar in der Mehrheit sei, aber darin irre.“ Arturo Toscanini schrieb irgendwo „Seien wir Demokraten im Leben, aber Aristokraten in der Kunst.“ Daß unser Bürgertum, zu rückständig, um eine Nation zu bilden, von der Aristokratie 100 Theater erbte, an denen es schon bald das Interesse verlor (Lessing weiß, wovon ich spreche), nun auch niemand anderem mehr einen ausreichend subventionierten Sitzplatz gönnen will, stellt nur einmal mehr seine hinterwäldlerische Beschaffenheit unter Beweis. Einlassungen wie die Ihre, werter Herr Grabowski, tuten in das Horn dieser Klientel und sind mit allem Nachdruck zurückzuweisen.