Die Odyssee oder Lustig ist das Zigeunerleben - Am Theater Essen lässt Volker Lösch die Odyssee als Ausgrenzungsgeschichte spielen

Faria, faria – ho?

von Martin Krumbholz

Essen, 19. September 2014.So befremdend die Idee auf den ersten Blick wirkt, so bestechend wird sie von Volker Lösch und seinem Team am Essener Grillo-Theater entwickelt. Odysseus und seine Gefährten auf ihrer zehnjährigen Grand Tour durch die von bizarren mythologischen Gestalten, von Monstern besetzten Schauplätze der antiken Welt, den Hades eingeschlossen: Das sind wir, die Theaterbesucher, die zivilisierte Menschheit. Jene fremden, rätselhaften Wesen jedoch, mit ihrer dunklen Haut, ihren schwarzen krausen Haaren und ihrer rauen Stimme, denen man nachsagt, dass sie Menschen in Schweine verwandeln beziehungsweise Wäsche von der Leine und Kinder aus den Häusern ihrer Eltern stehlen: Das sind sie, die Sinti und Roma, die jahrhundertelang ausgegrenzt, verfolgt und im Holocaust vernichtet wurden.

Triebverzicht üben

Denn, so Lösch weiter, die Abenteuer des Odysseus, wie der erste abendländische Dichter sie beschreibt, stellen nichts anderes dar als den Prozess der Zivilisation, bei dem es darum geht, Tugenden wie Rationalität, Hierarchie, Triebverzicht und die Bereitschaft zu Opfern einzuüben und als Paradigma für alle Zukunft zu etablieren. Die Dialektik der Aufklärung wird also fortgeschrieben, in deutlichen, vielleicht überdeutlichen Bildern, aber diese Überdeutlichkeit spiegelt seitenverkehrt die Klischees, die Generationen von Mitteleuropäern im Kopf hatten, als sie von "Zigeunern" sprachen und ihre Furcht vor dem herumfahrenden Volk in Verachtung und Hass verwandelten.

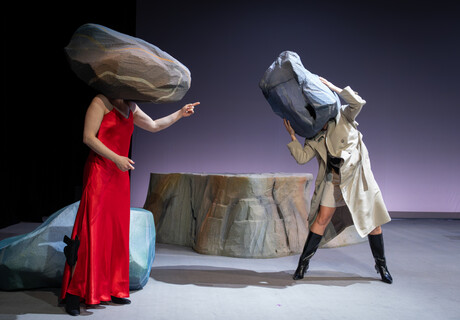

Odysseus' Gegenspieler: Werden sie als "rätselhafte Wesen" gesehen? © Thilo Beu

Odysseus' Gegenspieler: Werden sie als "rätselhafte Wesen" gesehen? © Thilo Beu

So bestechend die Idee dieser Inszenierung ist, so einfach ist sie letztlich auch. Sechs Essener Schauspieler in weißen Kleidern und blonden Perücken spielen das Odysseus-Team; man sitzt im Vordergrund der Bühne (Ausstattung: Carola Reuther) an einer gedeckten Tafel und räsoniert über seine Taten. In einem halbierten Haus im Hintergrund spielen sich die einzelnen Stationen der Odyssee ab; sechs Sinti und Roma, ausgebildete Schauspieler, geben die Göttinnen, Menschenfresser und anderen Ungeheuer, die nicht der Realität, sondern unserer Phantasie entstammen und an denen Odysseus, der Held, sich so erfolgreich, wenngleich nicht ohne Verluste, abarbeitet.

Asi-Zyklop wirft Fernseher

Die Lotophagen zum Beispiel, jenes Völkchen, das nur Früchte isst und sich daran berauscht, sind in dieser Lesart eine Kolonie von musizierenden und kiffenden Hippies – Teile des Mythos wurden ja von der westlichen Welt partiell adaptiert, unter fahrlässiger Verleugnung des Rationalitätsprinzips –, deren Verführungspotenzial Odysseus relativ flott durchschaut und überwindet. Der Rhythmus des Essener Abends ist schnell, man hat ja viel zu erzählen und hält sich nicht groß auf. Nächster Schauplatz: Der Zyklop Polyphem thront fett in seiner Asi-Bude, knackt Bierflaschen, der Felsbrocken, mit dem er wirft, ist ein Fernsehgerät. Polyphem ist ein Menschenfresser, aber körperliche Kraft und moralische Indifferenz korrespondieren in dieser Projektion mit mangelnder Intelligenz, sodass Odysseus dem Zyklopen mit einer List entkommen kann.

Blond maskiert © Thilo Beu

Blond maskiert © Thilo Beu

Zitate aus der "Odyssee" (in der Übersetzung von Dietrich Ebener) wechseln in der Aufführung mit Originalton-Dokumenten, die das Ergebnis von Recherchen bei verschiedenen in Essen und Umgebung lebenden Sinti und Roma sind. Aus dieser Collage ergibt sich eine starke Reibung. Man erfährt von mannigfachen Diskriminierungen bei Wohnungs- oder Arbeitssuche, aber auch von repressiven Strukturen in der Community selbst, von der Bevorzugung hellhäutiger Kinder etwa oder von einer patriarchalisch gedachten Heiratspolitik – das Bild, das sich zusammenfügt, ist komplexer und widersprüchlicher, als man vielleicht annimmt.

Projektionen der Sexualität

Sprechen die Odysseus-Leute meist im Chor, sind ihre Gegenspieler stärker individualisiert – ein interessanter Kunstgriff auch dies. Die Sinti und Roma sprechen das Publikum mit ihren Geschichten an, erobern den Zuschauerraum. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen die häufigen Kostümwechsel. Ein großartiges Bild ist die Travestie nach der Pause, wenn die Sinti und Roma plötzlich in die weiß-blonden Outfits ihrer Feinde geschlüpft sind. Für einen kurzen Moment fällt man darauf herein, dann erkennt man den Irrtum. Es geht ja nicht nur um Ausgrenzung, sondern auch um die (potenzielle) Vermischung von Projektionen und Wünschen. Das Klischee der freien Sexualität: Odysseus muss sich, um dem Lockruf der Sirenen zu entgehen, an den Mast fesseln lassen, und nicht umsonst geht es in vielen Episoden um Sexualität, wie auch immer sublimiert. Das Ziel der Reise ist der Hafen der Ehe und die physische Vernichtung der männlichen Rivalen. Lösch macht einen Blutrausch daraus, kurz und knapp wie jede einzelne Szene am Abend des Tages – an dem in Berlin das Asylrecht verschärft wurde.

Das ist Theater, das etwas will.

Die Odyssee oder Lustig ist das Zigeunerleben

nach Homer, Textfassung von Volker Lösch, Vera Ring und Stefan Schnabel

Regie: Volker Lösch, Bühne und Kostüme, Projektionen: Carola Reuther, Dramaturgie: Vera Ring, Stefan Schnabel.

Mit: Axel Holst, Jan Jaroszek, Ines Krug, Nebojsa Markovic, Slavisa Markovic, Thomas Meczele, Faton Mistele, Stephanie Schönfeld, Sandra Selimovic, Simonida Selimovic, David Simon, Melanie Joschla Weiß.

Dauer: 2 Stunden 40 Minuten, eine Pause

www.schauspiel-essen.de

Dem Regisseur Volker Lösch werde oft Plakativität und Eindimensionalität vorgeworfen, so Hartmut Krug in der Sendung "Kultur heute" beim Deutschlandfunk (20.9.2014). "Doch wie er hier die Entwicklungsgeschichte über die Herrschaft der Bilder vom Fremden erzählt und zugleich immer wieder Selbstdarstellungen von Roma dazwischen schneidet, das wirkt nie eindimensional, sondern eher als fragende Bestandsaufnahme von Vor- und Urteilen."

Auf Spiegel Online (22.9.2014) schreibt Andreas Wilink: "Die Absicht, Klischees kenntlich zu machen und zu unterlaufen, indem man sie reproduziert und mit ihnen dialektisch aufgeklärt spielt, gelingt in den Homer-Episoden weniger, als in Intermezzi und Einschüben, die die Handlung unterbrechen." Löschs Impuls-Theater sei so plakativ wie das aus Farbbeuteln sich verspritzende Blut der Freier Penelopes. "Bei Lösch hat alles seine Ordnung, auch die individuellen Schluss-Statements des zwölfköpfigen Ensembles an der Chorus-Line, das uns mit seinen Wünschen und Hoffnungen konfrontiert."

Rolf Pfeiffer schreibt im Westfälischen Anzeiger (22.9.2014), dem Projekt liege die "moralisch grundierte Absicht" zugrunde, dass "Homers Begegnungen mit dem Fremden in unseren Begegnungen mit jenen Menschen, die man nicht mehr Zigeuner nennen soll, eine Analogie haben". Wenn die sechsköpfige Roma-und-Sinti-Gruppe "mit anklagender Attitüde" Aktuelles vortrage, gehe es um "Gegenwartsprobleme", um ihre "Selbstwahrnehmung" und ihr "Selbstverständnis" in einer "Welt der 'Weißen' ". Doch gut gemeint sei nicht immer gut gemacht. Die Verknüpfung von Odyssee und Roma-und-Sinti-Problematik wirke weit hergeholt, "Aha-Erlebnisse" blieben aus; der "Duktus" sei "der ermüdende Textvortrag ausschließlich im Chor" oder als Monolog. Die "zornige Selbststilisierung" der jungen Roma-und-Sinti-Darsteller als "Opfer von Ausgrenzung, Ausbeutung, Rassismus" wirke "selbstgefällig und wenig produktiv". Eine stanzenhafte Aufteilung der Gesellschaft in Opfer und Täter" sei gleichermaßen "unzutreffend wie nutzlos".

"Die Inszenierungsidee funktioniert bestens und wird in einfachen, eingängigen Bildern fantasievoll umgesetzt", schreibt Britta Helmbold auf RuhrNachrichten.de (21.9.2014).

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

(Werter alex,

die Kommentare sind natürlich offen für alles Mögliche. Geben Sie gern kritisch Kontra, wenn Ihnen danach ist.

Beste Grüße,

Anne Peter / Redaktion)

Oder anders gefragt: Ist es eigentlich sinnvoll oder inwiefern ist es nach Lösch sinnvoll, die Projektionen auf Menschen nochmal zu verdoppeln, anstatt sie parodistisch zu dekonstruieren?

- was genau mißfällt ihnen an diesem abend?

- was hat sie errregt, aufgeregt, welche szene, welche umsetzung?

- wie fanden sie die erste szene nach der pause?

- haben sie neues über die situatiuon der sinti und roma erfahren?

- in welcher szene waren sie berührt?

- mit welcher szene konnten sie nichts anfangen?

- und welches requisit hat pallas athene in der hand?

so, wenn sie darauf antworten, wird sich zeigen,ob sie in der vorstellung waren, wenn sie nicht antworten, zeigt es nur ihre stimmungsmache aus der anonymen ecke.

"Ich habe das Theater immer sehr geliebt, und dennoch gehe ich fast nie mehr hin. Das ist ein Wandel, der mich selbst stutzig macht. Was ist geschehen? Wann ist es geschehen? Habe ich mich verändert? Oder das Theater? Liebe ich es nicht mehr oder liebe ich es zu sehr?"

Kurz: Irgendwann wird auch Ihnen als Sterblichem (gegenüber den unsterblichen Göttern) bewusst werden, dass alles im Leben UND auf dem Theater immer nur auf den Tod hin zuläuft. Eine Aufführung existiert nur im Moment des Spielprozesses. Und füllt zugleich ein Stück realer Lebenszeit. Im Leben wie im Theater machen Menschen Erfahrungen, die irreversibel sind. Vielleicht ist es das, was mich aus dem Bereich unmenschlicher Theaterleute vertrieben hat. Sie spielen nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Kapitalistische Macht-Spiele. Und am Ende sterben wir sowieso alle. Wie absurd. Gibt's bei Odysseus eigentlich ein Happy End? Nein, oder? Ich würde trotzdem lieber gemeinsam Suppe essen, anstatt eine Inszenierung mit einem Blutrausch enden zu lassen. All das sind so Regie-Entscheidungen.

Bis dahin schreibe ich hier einen Satz aus der Odyssee hin, welcher auch mir zu denken gab. Odysseus bei Kalypso. Diese spricht: "Ach, wie grausam und neidisch seid ihr doch, ihr thronenden Götter da droben! Keiner der Euren gönnt ihr das Glück der Liebe mit einem Sterblichen und vergnügt euch doch selbst ohne Scham mit den Töchtern der Erde!" Ja. Es geht Kalypso um LIEBE, nicht um das Benutzen von Menschen beim schnellen Sex und/oder gar um PORNO.