How to date a feminist - Jenny Regnet greift nach einem Stück von Samantha Ellis und zerreibt am Badischen Staatstheater Karlsruhe lustvoll Geschlechterklischees

Die Menschwerdung der Witzbolde

von Steffen Becker

Karlsruhe, 15. Dezember 2018. Gibt man "Feminismus" als Stichwort in den sozialen Medien ein, ist es vorbei mit dem ruhigen Abend: life is a battlefield, Schauplatz eines Atomkriegs, mindestens. "How to date a feminist" – so die titelgebende Frage des Stücks von Samantha Ellis – verspricht also knallig zu werden. Und beginnt bunt. Am Staatstheater Karlsruhe prallen zunächst Wonderwoman und Robin Hood aufeinander. Was wäre wohl passiert, wenn der Mittelalter-Outlaw versucht hätte, die Science-Fiction-Ikone übers Pferd zu werfen. Hätte sie ihn nur angebrutzelt oder gleich ins All geschossen? Auf der Karlsruhe Bühne bittet Wonderwoman ihren Helden in Strumpfhosen dagegen, möglichst auffällig auf ihren Hintern zu starren.

Er Feminist, sie steht auf Mistkerle

Tatsächlich treffen sich hier zwei auf einer Kostümparty: Kate und Steve, beide Anfang 30. Sie will ihren Ex eifersüchtig machen. Er über seine Ex hinwegkommen, die ihn leider "nur als Konzept" geliebt hat. Es endet in einer Grundsatzdiskussion mit vertauschten Rollen: Er der Feminist, sie auch irgendwie, aber eigentlich doch nicht, sie steht halt auf Mistkerle. Er findet, sie muss sich ändern und beginnt damit, ihr den Genuss von Cupcakes madig zu machen (funktioniert). Aber wie in so vielen Girl-meets-Boy-Geschichten (die geneigten Leser*innen bemerken die Umdrehung der Geschlechterreihenfolge!) ziehen sich die Gegensätze an.

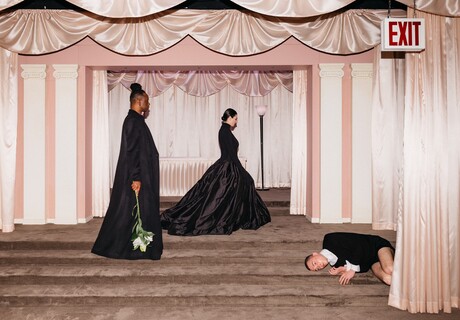

Anmache in Zeiten des Feminismus: Lucie Emons lockt Tom Gramenz © Felix Grünschloß / Badisches Staatstheater Karlsruhe

Anmache in Zeiten des Feminismus: Lucie Emons lockt Tom Gramenz © Felix Grünschloß / Badisches Staatstheater Karlsruhe

Die Gegensätze vergrößern sich ins Groteske, in Gestalt seiner Mutter und ihres Vaters. Die Super-Emanze (lebte in einem Frauen-Camp gegen den Atomkrieg) und der Chauvi-Einwanderer (auch noch religiös) sind so überzeichnet, dass selbst die zwei Darsteller vor den Rollen anfangs buchstäblich davonrennen. Dann zwängen sie sich doch in einen überdimensionalen Strickpulli (die Mutter) und einen Kasten mit Hosenträgern, der den Vater aussehen lässt wie eine Rabbi-Variante von "Bernd das Brot".

Das Häuten der Rollenbilder

Das ist so schrill, dass man als Kritiker gegenüber der Regisseurin Jennifer Regnet in den Mansplaining-Modus schalten möchte: "Mensch, Du bist ja noch nicht so lange im Geschäft. Also: In dem Stück geht es darum, Muster zu zeigen, gegen die sich Feminismus auflehnt. Und Klischees zu entlarven über Feministinnen und 'nette' Kerle, die keine richtigen Männer sind. Da hättest du mal ein bisschen weniger dick auftragen sollen. Stattdessen lässt Du Deine Schauspieler wie ein bockiges Schnuten-Girl auftreten (Lucie Emons) beziehungsweise wie eine Waschlappen-Witzfigur (Tom Gramenz). Boah ey."

Aber dann merkt man nach circa einem Drittel, das die Regisseurin einfach nur clever mit den Erwartungen der Zuschauer*innen gespielt hat. Mit jedem Kostümwechsel hin zu einem weiteren Auftritt der beiden Elternteile schrumpfen deren Klischee-Insignien und das Gehabe zusammen. Auch die beiden Hauptfiguren sprechen anfangs viel stärker parolenhaft ins Publikum. Im weiteren Verlauf vermenschlichen sie zu einander zugewandten Wesen. Man beginnt, aus dem komödiantischen Lärm ein Knistern zwischen den beiden herauszuhören. Die Schauspieler Emons und Gramenz streifen die Attitüden ab, Schicht für Schicht, ohne plakative Schlüsselmomente.

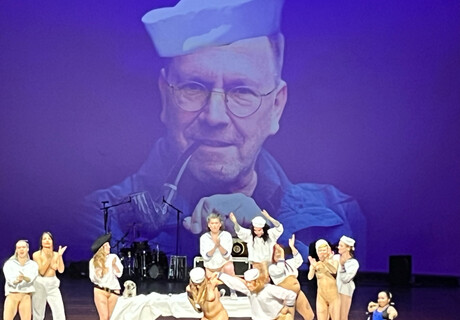

Nur die Liebe zählt: Tom Gramenz und Lucie Emons im Wunderland der Geschlechterstereotype © Felix Grünschloß / Badisches Staatstheater Karlsruhe

Nur die Liebe zählt: Tom Gramenz und Lucie Emons im Wunderland der Geschlechterstereotype © Felix Grünschloß / Badisches Staatstheater Karlsruhe

So begreift man auch allmählich die absurde Bühne – einen veganen (Alp-)Traum-Teppich aus Salatköpfen und anderem Grünzeug – als den schmalen Streifen gesellschaftlicher Erwartungen. Denn die Figuren verlassen diesen Raum in dem Maße, in dem sie sich auch nicht mehr auf den Projektionsflächen der zugeschriebenen Rollen bewegen. Die Musikauswahl besticht mit liebevollen Details: Als die Frau dem Mann anfangs beibringt, bitchy zu tanzen, läuft "I like it" von Fake Blood, ein Song, in dessen Musikvideo ein Makeover im Desaster endet. Das steht sinnbildlich für Stück und Inszenierung. Die Figuren wollen zunächst einem Konzept entsprechen, aber schließlich ändern sie sich, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen: Zusammensein trotz unterschiedlicher Prägungen.

Der Schluss komprimiert das in eine Screwball-Szene. Das On-/Off-Paar ist wieder vereint und häutet sich auf offener Bühne. Alle Kostüme – Wonderwoman/Robin Hood, das Outfit des gescheiterten Hochzeitsanlaufs – kommen beim Abstreifen wieder zum Vorschein. Die Klischees landen auf dem Boden. Es bleibt ein Paar im Eva- und Adam-Look, das um den für beide richtigen Umgang miteinander ringt. Girl meets Boy: Love. Trotz und wegen Feminismus.

How to date a feminist

von Samantha Ellis

Übersetzung von Silke Pfeiffer

Regie: Jenny Regnet, Bühne: Anne Horny, Kostüme: Jamil Sumiri, Musik: Felix Kusser, Dramaturgie: Nele Lindemann.

Mit: Lucie Emons, Tom Gramenz.

Premiere am 15. Dezember 2018

Dauer: 1 Stunde 30, keine Pause

www.staatstheater.karlsruhe.de

Auf den Kopf gestellt sei hier der Kampf der Geschlechter, schreibt Sibylle Orgeldinger in den Badischen Neuen Nachrichten (17.12.2018): er ist der Feminist, sie hat es gelernt, den Männern zu gefallen. Die Figuren in Ellis' 2016 uraufgeführtem Stück seien "samt ihren Widersprüchen als Karikaturen angelegt" und Regisseurin Regnet greife die Überzeichnungen "mit spürbarer Freude" auf. Nach und nach lasse sie das Menschliche ihrer Figuren hervortreten – was sich im wandelbaren Kostümbild von Jamil Sumiri spiegle. Ihre Rollenwechsel machten die beiden Darsteller "zu grotesken Miniaturen", so Orgeldinger, und grotesk, bunt, schrill sei auch das Bühnenbild von Anne Horny. Emanzipation in einem weiteren Sinne sei das Thema von "How to date a feminist": "als Befreiung von fremden Erwartungen, eigenen Wahrnehmungsgrenzen, blind übernommenen Glaubenssätzen, aber auch aus Labyrinthen der Überanalyse – und aus monströsen Kostümen".

Autorin Ellis steuere den eingeschüchtert-verklemmten Steve in die Zwickmühle zwischen unterschiedlichen Polen elterlicher Prägung, bemerkt Rüdiger Krohn in der Rheinpfalz (18.12.2018). Seine friedensbewegte Mutter habe ihn "zu einem sensiblen Frauenversteher ohne männliches Selbstbewusstsein erzogen", so Krohn, während die Persönlichkeit seiner Freundin Kate von ihrem Vater "nach dessen Frauenwunschbild geprägt" wurde und das Gefühlsleben seiner Ex Carina "überformt ist vom zeitgeistigen Bewusstsein rationaler, dominanter Power-Frauen". Viele heikle Punkte würden in Ellis' sarkastisch überzeichneter Szenenfolge "allenfalls angerissen", so Krohn. Der Feminismus sei allerdings "als Zeiterscheinung und als notwendige Ergänzung des Geschlechterverhältnisses zu gewichtig, als dass er zum unterhaltsamen Pointen-Reigen verkommen dürfte". Die junge Regisseurin falle "prompt auf die Schwächen des Werkes herein" und inszeniere den "Gender-Jux als aufgedrehte Posse", die Anlass für Gags und Spielereien biete. Immerhin die Demonstration darstellerischer Vielfalt, so der Kritiker, "verdient den Applaus".

An diesem Abend "knallen Geilheit und politische Korrektheit auf groteske Weise aufeinander", berichtet Björn Hayer in der Welt (19.12.2018). "Obgleich die Figuren zu Beginn reichlich plakativ anmuten und weite Teile der Handlung nicht an Slapstick sparen, erweist sich der Abend als anregend-ketzerisch."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >