La imaginación del futuro - Beim F.I.N.D. in der Berliner Schaubühne konfrontiert Teatro La Re-sentida Salvador Allende mit der chilenischen Gegenwart

Wer hat mich geschossen?

von Leopold Lippert

Berlin, 25. April 2015. Wenn sich die chilenische Theatertruppe La Re-sentida in "La imaginacíon del futuro" die Zukunft vorstellt, schweift sie erst einmal in die Vergangenheit. Am Schreibtisch im Präsidentenpalast in Santiago nimmt Salvador Allende (Rodolfo Pulgar) gerade seine berühmte letzte Rede auf, kurz vor dem Militärputsch 1973, der ihn das Leben und Chile die Demokratie kostete. Doch die hysterische Ministertruppe, die kreischend um ihn herumscharwenzelt und mit allerlei PR-Tipps aufwartet, wirkt seltsam gegenwärtig: "Relaxen Sie, tragen Sie nicht so dick auf!" rufen sie dem alternden Allende zu. "Bleiben Sie cool cool cool!" Und weil der Señor Presidente noch immer viel zu steif rüberkommt, wird blitzschnell das Szenario ausgetauscht: Der langweilige Nadelstreif und der bürokratisch-bedrohliche Schreibtisch mit dem roten Krisentelefon müssen weg, stattdessen gibt’s Rollrasen! Schulkinder! Parklandschaft! Trainingsanzug! Das kommt gut an, das ist wahre Volksnähe!

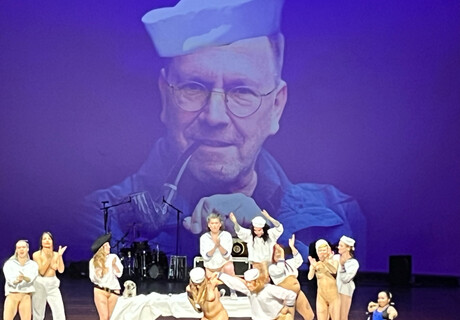

Mythenträger: Das Teatro La Re-sentida beschäftigt sich mit Salvador Allende. © Caro Roa

Mythenträger: Das Teatro La Re-sentida beschäftigt sich mit Salvador Allende. © Caro Roa

Mit minutiös getaktetem Körpereinsatz und verspielter Freude am Anglizismus versucht La Re-sentida eine Auseinandersetzung mit dem Mythos Salvador Allende, der vor allem im Kontext der jüngeren politischen Unruhen in Chile von einer post-ideologischen Linken vereinnahmt und entpolitisiert wurde. Die Truppe schließt die historische Figur Allende (und das Versprechen einer besseren, sozial gerechteren Zukunft, das mit seinem Sturz jäh enttäuscht wurde) mit der Gegenwart kurz, mit einem unterfinanzierten öffentlichen Bildungssystem etwa, mit sozialen Spannungen, repressiver Polizeigewalt und einer korrupten Politikerkaste. Am Ende kommt dabei eine grotesk-überdrehte Form von performativer Trauerarbeit heraus, die das immer schon Heuchlerische an kalkulierter Affektproduktion und medialer Ikonenbildung auf die Spitze treibt und die in ihrer brachialen Körperlichkeit samt spektakulären Effekten beeindruckt:

Permanente Dekonstruktion

Da gibt es inszenierte Gewaltausbrüche und Raufbolde im schwarzen Anzug, die sich immer haarscharf an den Bühnenscheinwerfern vorbeiprügeln; eine keuchend-verschwitzte "Jump Around"-Tanzeinlage mit neuem Text speziell fürs deutsche Publikum ("Wer jetzt nicht springt, ist ein Rechter, oder eben Christdemokrat!"); und eine kitschig-knallbunte Strandparty mit Musicalchoreographie und Blümchenbikinis. Während zu viel Koks die Ministermuskeln steif und ihre Bewegungen wie ferngesteuert macht, jubeln Menschenmassen enthusiastisch aus dem Off, und melodramatische Musik erdrückt jede noch so tragische Zeitungsnotiz aus dem politischen Tagesgeschehen. Und als Allende sich schließlich spontan (und antiklimaktisch) zur Siesta entschließt, huscht eine personifizierte verirrte Kugel im goldenen Ganzkörperanzug durch den Raum und wundert sich, warum sie immer auftauchen muss bei politischen Demonstrationen, obwohl sie eigentlich niemand gerufen hat.

Schön anzusehen ist das alles, ja. Aber auch zynisch. Denn in der permanenten Dekonstruktion politisch-ideologischer Zeichen sind plötzlich alle Zeichen gleich, die soziale Utopie der Siebziger Jahre genauso wie die oberflächliche Medienwelt der Gegenwart, das poppige Herumgehopse genauso wie die erdrückende Schilderung einer Vergewaltigung. Oder die Bloßstellung eines Zuschauers, der keine zwanzig Euro für den armen Roberto ("Mutter Putzfrau, Vater im Gefängnis") spenden will. Wie zur Strafe wird sein Gesicht in Großaufnahme auf die Bühnenwand projiziert, während sich eine Performerin vor ihm auszieht und ihm einen Blowjob anbietet, damit er endlich Geld locker macht. Eine derart reflexhafte Moralisierung samt Schuldzuweisung an ein konkretes Individuum ist schließlich symptomatisch für eine Inszenierung, die zwar politisch sein will, in ihren Zuschauer*innen dabei aber bloß ein weiteres Zeichen sieht, das es zu dekonstruieren gilt.

La imaginación del futuro

von Teatro La Re-sentida

Regie: Marco Layera, Bühne: Pablo de la Fuente, Video: Karl-Heinz Sateler, Musik: Marcello Martínez, Produktion: Nicolás Herrera, Tonassistenz: Alonso Orrego.

Mit: Diego Acuña, Benjamin Cortés, Carolina de la Maza, Pedro Muñoz, Carolina Palacios, Rodolfo Pulgar, Sebastián Squella, Benjamin Westfall, Rocco Kohlmeyer.

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause

www.schaubuehne.de

Auch 2014 waren La Re-sentida schon beim F.I.N.D. zu Gast; mit ihrem "Versuch ein Stück zu machen, das die Welt verändert" – mehr im Festivalbericht von Georg Kasch.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

http://kulturblog.e-politik.de/archives/24790-necesitamos-algo-mas-cool-chilenisches-f-i-n-d-gastspiel-la-imaginacion-del-futuro.html

Ich war gerade ein paar Monate in Südamerika, auch in Chile - und hatte morgens ein Buch beendet "Der Fall Neruda", wo der reale Tod von Allende eine Rolle spielt.

Der Bruch zu dem Theaterstück war für mich zu groß - und für Chilenen, die in dieser Zeit Allende unetrsützt haben, kann ich nachvollziehen, dass sie ärgerlich auf dieses Theatestück reagieren. Ich habe nicht verstanden was die Intention sein soll. Ein Denkmal in Frage stellen, eine aktuelle Situation mit Historie erklären? Wo tauchen die eigentlichen Gegner eines demokratischen Systems auf? Die vulgäre Sprache mag in Chile schocken, hier fand ich es nur langweilig. Insgesamt war ich sehr enttäuscht von dieser Veranstaltung.

Lied vom Baum des Vergessens

In meinem Heimatort gibt es einen Baum,

Den man Baum des Vergessens nennt,

Wo jene Trost zu finden suchen,

Vidalita, deren Seelen dem Tod geweiht sind.

Um nicht an dich zu denken

Im Baum des Vergessens,

Legte ich mich nieder eines Nachts,

Vidalita, und schlief fest ein.

Als ich aus diesem Schlaf erwachte,

Dachte ich wieder an dich,

Denn ich vergaß, dich zu vergessen,

Vidalita, als ich mich niederlegte.

"Canciòn del àrbol del olvido" von Victor Jara

Der biedere Zürcher Zuschauer (16.8.2015) denkt sicher, da muss etwas dran sein, die Anderen applaudieren ja auch brav. Das Stück ist entweder unredlich und ideologisch oder es soll eine misslungene Parodie einer Parodie sein. Oder es soll uns an Pier Paulo Pasolini erinnern. Drama und Katharsis sind etwas anderes als das hier. Es reisst Wunden auf und ist lächerlich.

Der 12-jährige Junge aus dem chilenischen Armenviertel soll mit unseren Spenden fünf Jahre in eine Privatschule und dann an die Universität. Ernst gemeint war es nicht, denn es ist ein beliebiger Junge aus der Unterschicht, jawohl, natürlich ein Indigener, von dessen Begabung wir nichts wissen. So machen wir das nicht in Europa. Alle gehen in eine gute öffentliche Schule und wer ans Gymnasium und an die Uni geht, soll sich mit guten Noten qualifizieren. Die marxistischen und anti-marxistischen Südamerikaner europäischer Abstammung streiten sich scheinbar um die Indigenen, wie in der Zeit, als die Jesuiten sie bekehrten und vor denen schützten, die sie versklaven wollten. Das ist das Problem, das sie haben, und dieses Stück zeigt keine Lösung.

Nun erfahren wir, Allende war an der Folter schuld, nicht etwa Pinochet und seine Schergen, denn er meinte es gut. Das erinnert an eine amerikanische "Philosophin" russischer Abstammung. Sie meinte Egoismus sei wahre Tugend, und Ethik sei schädlich. Es erinnert an die Hexen in Macbeth, "schön ist hässlich, hässlich schön". Die Spin-Doktoren, auch eine amerikanische Erfindung, die Pinochets Kabinett bilden, wollen ihn zum Rücktritt drängen, als ob das etwas geändert hätte.

Dass das Stück unredlich ist, beweist das Theater mit dem indigenen Jungen. Kein Linker will Quota-Indigene, und die Privilegierten ihrerseits wollen oft keine Konkurrenz an der Uni. Das war bei uns früher in der Schweiz auch nicht anders, als Arbeiterkinder nur selten ans Gymnasium gingen. Manchmal wurden sie durch ihr Handwerk wohlhabender als die Gymeler.

(...)