Orpheus in der Unterwelt - Armin Petras inszeniert die Offenbach-Operette an der Stuttgarter Staatsoper

Des Champagners überdrüssig

von Verena Großkreutz

Stuttgart, 4. Dezember 2016. Wie André Jung als Hans Styx verliebt um Eurydike herumtänzelt, mit verdrehter, oft falscher Grammatik ein Höchstmaß an bezirzender Höflichkeit zusammenstammelt: Das ist lustig. Auch wie er in seinem Couplet "Als ich noch Prinz war in Arkadien" – mit sehr hohem Zylinder und langen grauen Haarsträhnen – dieses "Arka … ha-ha-ha-ha-ha-ha … dien" heiser und kurzatmig singend in die Länge zieht, bringt eine Menge Lacher. Die Komik, die Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" fordert, muss man eben können. Und André Jung ist ein brillanter Schauspieler, der improvisieren kann.

In Armin Petras' Inszenierung von Offenbachs "Opéra bouffe", die jetzt an der Stuttgarter Staatsoper Premiere hatte, sind die gesprochenen Dialoge ansonsten die große Schwäche. Petras hat die Texte selbst bearbeitet, aber nicht wirklich lustig in Szene setzen können. Die Dialoge wirken oft steif, vieles bleibt Rampen- und Stehtheater. Mit dem Stuttgarter Opernchor, der eigentlich für seine Spielfreude berühmt ist, weiß Petras nur wenig anzufangen.

Die Götter bleiben unbestimmt

Aber das ist nicht das Hauptproblem. Petras, der erst wenig fürs Musiktheater gearbeitet hat, besitzt viel zu viel Respekt vor der Oper. Ergo versucht er, "Orpheus in der Unterwelt" möglichst ernst zu nehmen. Beschäftigte sich mit der Zeit der Uraufführung der Operette (1858/1874 [2. Fassung]) und stellt sie ins Umfeld der revolutionären "Pariser Kommune" von 1871, der ersten Rätedemokratie. Das bekommt aber nur der mit, der das Petras-Interview im Programmheft gelesen hat. Das Video, das dem Abend zur Ouvertüre zwecks Erklärung vorgeschaltet wird, bleibt ohne Vorbereitung für sich stehen: Eurydike, die in einer Nähfabrik arbeitet, aus der sie Musikprofessor Orpheus dann rettet. Auf ins bürgerliche Leben!

Maria Theresa Ullrich (Juno), Max Simonischek (Mars), Michael Ebbecke (Jupiter) © Martin Sigmund

Maria Theresa Ullrich (Juno), Max Simonischek (Mars), Michael Ebbecke (Jupiter) © Martin Sigmund

Später werden noch einmal revolutionäre Szenerien per Video eingeblendet. Aber zum Rest der Inszenierung hat auch das keinen Bezug. Eurydikes proletarische Vergangenheit bleibt verborgen: Sie ist und bleibt eine aufgedrehte, vom Ehemann genervte bürgerliche Hausfrau, die die Ausflüge in die Ober- und Unterwelt dankend annimmt – um sich dort weiter zu langweilen. Es gäbe viele Möglichkeiten, Offenbachs Travestie der antiken Orpheussage, diese Parodie diverser Orpheus-Opern, diese Satire auf die gesellschaftlichen Verhältnisse des zweiten französischen Kaiserreiches unter Napoleon III., auf die heutige Zeit umzumünzen. Und gerade die Rolle der personifizierten Öffentlichen Meinung (Stine Marie Fischer) böte viel Raum für eine Aktualisierung – auch in eigener Sache. Aber Petras traut sich nicht.

Der Chor langweilt sich

Die zeitliche Verortung der Operette bleibt weitgehend unbestimmt. Mal trägt die Personage Kleidung des 19. Jahrhunderts. Auf Jupiters Olymp, einer Art futuristischem Club, hängen die oberen Fünftausend dann in heutigen Glitzerklamotten und mit bunt gefärbten Haaren herum. Soll wohl unsere Spaß- und Konsumgesellschaft aufs Korn nehmen. Im Hintergrund sieht man Sternchen blinken und videoanimierte Götter auf Monden, Schwänen und Wolken sich räkeln, schaukeln und abstürzen. Nett illustriert! Derweil überm schicken Wasserbassin Planeten wie Weihnachtskugeln baumeln. Witzig Yuko Kakuta als liebesmüder, puttenartiger Cupido-Amor.

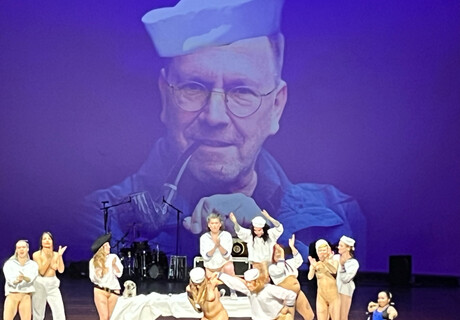

In der Unterwelt: Solisten und Staatsopernchor Stuttgart © Martin Sigmund

In der Unterwelt: Solisten und Staatsopernchor Stuttgart © Martin Sigmund

Den Chor als die schläfrige High Society lässt Petras unbeweglich. So langweilt man sich streckenweise genauso so wie die auf der Bühne, die sich mit Champagner volllaufen lassen und ob dieser einseitigen Ernährung irgendwann gegen Gott Jupiter rebellieren. Aber auch dieser marseillaisebefeuerte Aufruhr ist einfallslos als Pulk inszeniert, wie auch die vielen Solonummern mit all den mitreißenden Songs Rampentheater bleiben – allen voran das Couplet "Wir kennen dich, Jupiterlein", in dem sich die anderen Götter über den Oberboss lustig machen. Jupiter, den der voluminöse Bariton Michael Lebbecke mit sehr viel Vibrato singt, kommt erst später, in der Unterwelt, in Bewegung, wenn er in Stubenfliegen-Outfit zur Menuettmusik herumhüpft.

Die Musik fetzt

Immerhin ist Tenor André Morsch als Pluto, Eurydikes Liebhaber und Entführer, auch stimmlich ein recht charismatischer Unterweltschef, und auch seine kuriose dreiköpfige Truppe Scheintoter, die ihm stets auf den Fersen ist, macht Laune: Gefährten mit Zweispitzen auf dem Kopf, schwarzumrandeten Augen, angegammelten Uniformen. Ansonsten ist aber auch die Unterwelt – Ziel des "Betriebsausfluges" von oben – nicht besonders aufregend. Und was soll sie bloß darstellen? Dort in der Ecke werden Frauen sachte mit Peitschen gestreichelt, in der anderen sitzt eine Séance-Gruppe, hinten wird geboxt und ein Sarg gebaut: eine Art Wuselbild in finsterer Maschinen-Halle, von dem einen erst der berühmte Can-Can erlöst.

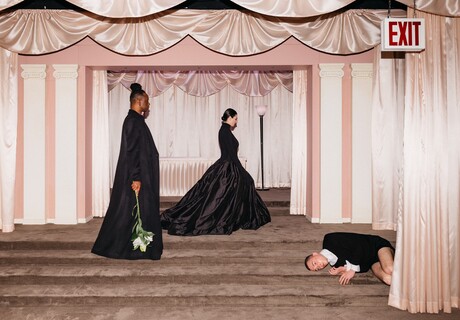

André Jung (Styx), Josefin Feiler (Eurydike), Daniel Kluge (Orpheus) © Martin Sigmund

André Jung (Styx), Josefin Feiler (Eurydike), Daniel Kluge (Orpheus) © Martin Sigmund

Und wäre da nicht diese mitreißende Musik von Offenbach, man wäre längst eingeschlafen. Aber die heizt dann doch immer wieder ein: Die mal tirilierende und gurrende, mal tanzwütige und champagnerprickelnde Partitur setzt das Staatsorchester in der Leitung Sylvain Cambrelings transparent, leicht und fetzig um, auch wenn der Dirigent es nicht immer schafft, den Chor auf der Bühne ganz perfekt mit dem Orchester zusammenzubringen.

Josefin Feiler als Eurydike wirkt zwar darstellerisch oft überdreht, zeigt dabei aber komisches Talent und Feingefühl für die Lebenslust und den Lebensfrust ihrer Rolle, und vor allem: Sie beeindruckt durch ihren schönen, höhensicheren, geschmeidig jubilierenden Sopran. Dass sie am Ende sogar sehr willig beim klebstoffschnüffelnden, langhaarigen Loser Bacchus (Max Simonischek) bleibt: Nun gut, das überzeugt so wenig wie die ganze Inszenierung.

Orpheus in der Unterwelt

(Orphée aux Enfers)

von Jacques Offenbach

Opéra Bouffe in vier Bildern

von Ludovic Halévy und Hector Crémieux (Fassung 1858 mit Einlagen aus der Fassung 1874)

Deutsche Übersetzung von Ludwig Kalisch (1858) und Frank Harders-Wuthenow (Einlagen 1874)

Dialoge bearbeitet von Armin Petras

Regie: Armin Petras, Musikalische Leitung: Sylvain Cambreling, Chor: Christoph Heil, Choreographie: Berit Jentzsch, Bühne: Susanne Schuboth, Kostüme: Dinah Ehm, Video: Rebecca Riedel, Licht: Reinhard Traub, Dramaturgie: Malte Ubenauf.

Mit: Daniel Kluge, Josefin Feiler, Stine Marie Fischer, André Morsch, André Jung, Michael Ebbecke, Maria Theresa Ullrich, Esther Dierkes, Catriona Smith, Max Simonischek, Heinz Göhrig, Yuko Kakuta; Alexandra Maria Taktikos (Solovioline), Artisten: Tabea Rieger, Jonathan Martens, Annabell Ehrmann, Friederike Simon, Dämonen: Rosi Drodofsky, Conny Eilenstein, Tobias Laxander, Jaqueline Skupin; Staatsopernchor Stuttgart, Staatsorchester Stuttgart, Statisterie der Oper Stuttgart.

Dauer: 2 Stunden 45 Minuten, eine Pause

www.oper-stuttgart.de

Armin Petras vermeide es eine klare Haltung zu entwickeln "genauso strikt vermeidet wie jedweden aktuellen Bezug", schreibt Marco Frei in der Neuen Zürcher Zeitung (5.12.2016). Petras setze ganz auf historisierenden Klamauk, "mit modernisierten Dialogen, die bisweilen recht plump gesprochen werden", so Frei: "Erst in der zweiten Hälfte entwickeln sich etwas Tempo und Witz. Die Regie profitiert hier nicht zuletzt von André Jung."

Auch Frank Armbruster findet in der Stuttgarter Zeitung (6.12.2016) in André Jungs Auftritten "Momente von großer Intensität, in denen man nicht weiß, ob man lachen, weinen oder beides soll, weil hinter der Absurdität Wahrhaftigkeit spürbar wird". Auch Max Simonischek in seiner Doppelrolle als Mars und Bacchus sorge für "interessante Szenen". Ansonsten fremdele Petras aber mit dem Musiktheater, "was nicht zuletzt daran erkennbar wird, dass sich die Protagonisten für ihre Gesangsnummern meist an der Rampe aufstellen und dabei gestisch auf Klischees zurückgreifen, wie man sie in Stuttgart lange nicht mehr gesehen hat". Petras wolle ein Emanzipationsdrama aus dem Stück machen, was der Stoff nicht trage.

"Klamauk, Klamotte, Chargieren von Sängern, denen man mehr offenbar nicht an die Hand gab", hat Susanne Benda gesehen und nimmt in den Stuttgarter Nachrichten (6.12.2016) lediglich André Jung, Max Simonischek und André Morsch von diesem Urteil aus. Die Komödie habe "keinen Bogen (…), kein Tempo und meist auch kein präzises Timing", so Benda: "Selten so wenig gelacht, selten so wenig gelernt."

Armin Petras betreibe in seiner Operetteninszenierung "freundlichen Schabernack", berichtet Judith von Sternburg für die Frankfurter Rundschau (online 6.12.2016). Das Schwierige, das Petras nicht gelinge, sei "Zuschauer in einer Operette ernsthaft zum Lachen zu bringen". Bei Petras "rollt die Operettenroutine in teils opulenter Ausstattung und meistenteils doch deutlich unter dem, was man einem hier ja von alerten Darstellern umgebenen Schauspielmann zutrauen würde".

Reinhard J. Brembeck von der Süddeutschen Zeitung (8.12.2016) schreibt: "Zwar lässt sich in Jupiter unschwer Donald Trump erkennen, so wie Jacques Offenbach seinerzeit den Kaiser Napoléon III. im Sinn hatte." Aber weiter und konkreter bohre die Regie nicht nach, sie gebe sich mit dem herrlichen Unsinn der Partitur zufrieden und halte dabei auch noch den Spaß auf Sparflamme. "So verpasst dieser Abend sämtliche Möglichkeiten, die das Stück einem geradezu aufdrängt, um vibrierend und lebendig ins Heute geholt zu werden."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Woyzeck, Leipzig Perfektes Gesamtkunstwerk

-

Pygmalion, Berlin Beseelte Leiber

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Realität

-

RCE, Berlin Mehr als überzeugend

-

RCE, Berlin Geglückt

-

Pygmalion, DT Berlin Augenhöhe

-

Neue Leitung Darmstadt Fest oder frei?

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal künstlerisch

-

Pygmalion, DT Berlin Mit Leib und Seele

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Verkürzte Denkweise

Wie auch immer, ich war gespannt! Die Bühne im ersten Bild sehr kahl, eine Bühnenwand diente als unvermeidliche Leinwand und stimmte uns mit Bildern ein, die aus einem Stummfilm aus den zwanziger Jahren stammen könnten - viele sich drehende Räder und Maschinen. Das Ganze denkbar farblos, daran änderte sich übrigens auch während der Aufführung nicht viel, was meiner Vorstellung von Operette als überschäumende, durchaus auch kitschige Kunstform widersprach, die aber in der Übertreibung und Verzerrung durchaus Platz für subtile Gesellschaftskritik schaffte. Ich stelle sie mir vor, wie ein großzügig eingeschenktes Glas süßen Sekt, der über den Glasrand hinausschießt und seinen Träger bekleckert.

Petras hat daraus ein bürgerliches Trauerspiel mit lauen Pappkameraden gemacht. Nein, mein Missfallen lag nicht daran, dass die Dame rechts von mir Schnupfen hatte und vor mir ein ziemlich großer Mann mit seiner Frau saß. Nach der Pause wechselten sie übrigens die Plätze, ich sah nun deutlich besser!

Stimmung kam kaum auf, höchstens einmal kurz vor der Pause in der Massenszene in einem trüben Götterhimmel. In der Pause konnte man die grüne Blase (z.B. Oberbürgermeister, Bezirksvorsteherin usw.) sehen, die schön im Warmen saß und sich in ihrer Oper amüsierte, während sie für, ich glaube, ca. 13.000 € jetzt Sitz- bzw. Liegemöglichkeiten für Obdachlose und Arme und für „Normale“ in der Königstrasse demontieren lassen. Ein sozialer Antrag aus der linken Gemeinderatsfraktion, doch für das Geld einen Sozialarbeiter einzustellen, hatte keine Chance. Ja, bei den Grünen ist jetzt Schluss mit lustig, wer „Verantwortung“ trägt, muss auch Härte zeigen - im Sinne der anderen Premierengäste.

Nach der Pause ging es in die Hölle, eigentlich für Gottlose ein vielversprechender Ort mit Menschen bevölkert, die man lange mal kennen lernen wollte: von Brecht, Einstein über Marx oder Freud usw. Aber ich schweife ab. Oder, wo der Cancan tatsächlich getanzt wird, dass die Röcke fliegen.

Aber es zog sich dröge und freudlos weiter dahin. - Ich weiß nicht, ob ich eingeschlafen bin, aber ich muss den Moment verpasst haben, als Orpheus sich nach Eurydike umdrehte. Diese wurde dann dem heruntergekommenen Gott Bacchus an die Seite gestellt. Derweil flimmerten die im postmodernen Theater unvermeidlichen Videos über die Bühnenwand, diesmal Bilder auch vom, ich glaube, ersten Weltkrieg. Keine Ahnung, was das sollte. Aber vielleicht war es das genau. Man durfte sich wieder seinen Teil denken, und, inzwischen habe ich das verstanden, wer alles denken bzw. assoziieren kann, muss tatsächlich gar nichts mehr denken. Das wird das grüne Bürgerpublikum gefreut haben, das mit mäßigen Enthusiasmus geklatscht hat; vereinzelt gab es auch mutige Buhs. (Ob sie sich in den Bühnengöttern gespiegelt sahen?)

Da gab es noch diesen Fluss in der Unterwelt, wer daraus trinkt, der vergisst. Inzwischen glaube ich, den haben unsere Grünen wacker leer getrunken. Aber, das jemanden vorzuwerfen, ist so sinnlos wie der SPD mit Bebel zu kommen oder dem Stuttgarter Theater mit dem Wunsch sich zu amüsieren und zu denken, und das möglichst eng zu verschmelzen z.B. in einer Operette, die das heutige Bürgertum aufs Korn nimmt.

Die guten Bürger um mich herum, ich hatte den Eindruck, sie freuten sich, weil sie ein paar Bildungsstückchen aus ihrer Schulzeit erinnerten. Ein vertaner Abend, uninspiriert, langweilig.

(Liebe*r Tolliver, der Kommentar, den Sie meinen, verstößt nicht gegen unsere Kommentarregeln; zum Beispiel ist es natürlich nicht verboten, über den nachtkritisierten Abend hinaus Zusammenhänge herzustellen.

Mit freundlichem Gruß, sd/Redaktion)

Deshalb würde ich aber eben auch nicht für Geld und gute Worte eine inszenieren! - Man muss das Genre wirklich lieben, um es gut machen zu können. Für den Einstieg eines Schauspielregisserus in das Musiktheater ist vermutlich eine Oper besser geeignet als die Komischere Komische Oper...