Debatte um die Zukunft des Stadttheaters - Das Ensembletheater? Nur noch romantische Erinnerung!

Steppe mit Wanderarbeitern

von Matthias Weigel

21. April 2015. Die Arbeit in einem Theaterensemble muss schrecklich sein. Arbeiten stets bis in die Nacht, auch am Wochenende. Die Urlaubszeiten sind vorgeschrieben, die Arbeitsverträge befristet. Die Kollegen, mit denen man zum Teil intim zusammen arbeiten muss, werden einem vorgesetzt. Weil sich das Arbeitsmodell schlecht mit anderen verträgt, spielt sich auch noch das gesamte Sozialleben in der Theaterkantine ab. Die Gehaltsgefälle für ähnliche Arbeiten sind enorm, die Stellen umkämpft. Wer kommt, wer geht, wer zusammenarbeitet, wird "von oben" nach Belieben bestimmt.

Wenn ich mich mit Ensemblemitgliedern meiner Generation unterhalte, höre ich immer öfter Klagen über diese Zustände. Natürlich sind Ensemblestellen nach wie vor begehrt, es ist ja auch eine der wenigen Möglichkeiten, als Künstler fest angestellt zu werden. Aber selten hört man jemanden, der sagt, dass der Arbeitsalltag in einem festen Ensemble etwas ganz Tolles sei. Im Gegenteil: Die Unzufriedenheit organisiert sich sogar, demnächst veranstalten Ensemblemitglieder aus ganz Deutschland in Borgholzhausen eine "Konferenz Konkret", um sich "aus der Defensive gegenüber Kommunalpolitik, Auslastungszahlen, Vereinzelung und Karrierismus" zu befreien.

Gibt es noch etwas zu bewahren?

In der Diskussion um die Castorf-Nachfolge an der Berliner Volksbühne wird nun eben dieses ach so tolle, einmalige einmalige Theaterbetriebsmodell ins Feld geführt gegen temporäre, identitätslose Projekt-Stätten. Parallel dazu werden auch noch Intendanten gegenüber Kuratoren aufgewogen. Aber gibt es wirklich noch so viel zu bewahren?

All die Star-Regisseure, Star-Ausstatter, wie stark werden die mit einem Haus identifiziert, an dem sie jedes Jahr vielleicht für sechs Wochen vorbeischauen, um in Wien, Zürich, Berlin, Hamburg manchmal sogar gleichzeitig ihre Aufgüsse zu servieren? Und ist es wirklich so viel wertvoller, wenn ein Intendant einen gehypten Geheimtipp aus dem Nachbarland einkauft, damit der nochmal das gleiche, nur mit anderem Ensemble macht – anstatt einfach die Nachbarland-Produktion als Gastspiel einzuladen? Selbst die Berliner Volksbühne zehrt doch nur noch von den guten alten Zeiten, die längst vorbei sind. Fest sind dort im Ensemble nur noch elf Schauspieler, altbekannte Volksbühnen-Gesichter wie Martin Wuttke oder Alexander Scheer schauen nur als Gäste vorbei.

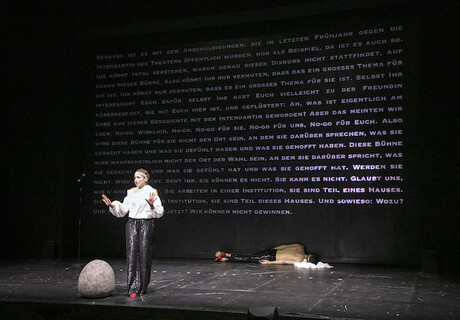

Ein Ensemble tanzt und verabschiedet sich, Maxim Gorki Theater Berlin im Juni 2013

Ein Ensemble tanzt und verabschiedet sich, Maxim Gorki Theater Berlin im Juni 2013

© nikolaus merck

Und an den kleinen und mittelgroßen Theatern, wie lange bleiben dort heutzutage all die jungen Schauspieler, Jungdramaturgen, Ausstattungsassistenten, Hospitanten, Berufseinsteiger? Ein, zwei Jahre höchstens. Dann ziehen sie doch sowieso weiter, auf der Suche nach einer Stelle, auf der sie wenigstens anständig bezahlt und behandelt werden; auf der Suche nach den wenigen Theatern und Orten, mit denen sie sich (künstlerisch) identifizieren können. Nicht wenige gehen lieber von vornherein den Weg in die Freie Szene – zwar noch schlechter bezahlt, aber immerhin handelt es sich da oft um selbstgewählte und selbstbestimmte Arbeitszusammenhänge.

Der Tankwart als König

Die Vorstellung eines Ensembles, das zusammen wächst, eine Identität hat, oder auch nur irgendetwas gemeinsam hat, geht an der Realität vorbei. Es mag hier und da noch Überreste davon geben, romantische Erinnerungen an bessere Zeiten. Aber in Wirklichkeit ist die alte Ensemble-Idee schon lange tot. Geblieben ist eine Steppe mit Wanderarbeitern, in der alle paar Kilometer ein Tankwart steht, als verbliebener König im eigenen Reich, der auch noch verlangt, dass alle Welt jetzt gefälligst sein tolles Benzin loben solle, weil er sonst an eine andere Tankstelle wechselt.

Dabei hat die Generation der Peymanns, Castorfs und neuerdings Ostermeiers selbst das Ende der Ensemble-Romantik eingeläutet. In den Metropolen haben autoritäre Egos darauf geachtet, dass kein anderer Hengst neben ihnen im Stall zu groß wird, dass nicht etwas wächst, was sie nicht kontrollieren. Und in den kleineren Theatern ist es die gleiche Generation, die sich gegenseitig die hochbezahlten Führungsjobs zuschustert, bestimmt, verlängert, nichtverlängert, während nachrückende Generationen gezwungenermaßen im prekären Strudel untergehen. Es setzt dem Ganzen die Krone auf, wenn diese Alt-68er und Baby-Boomer meinen, an den neoliberalen Zuständen wären einzelne Theaterhäuser Schuld. Das ist ebenso absurd, als würde ein einzelner Berliner Kulturpolitiker für den Zerfall des alten Ensemble-Ideals verantwortlich sein.

Das Ensemble ist weg. © nikolaus merck

Das Ensemble ist weg. © nikolaus merck

In Berlin wird Platz frei

Dabei ist die Minimaldefinition eines Ensembletheaters ja durchaus schützenswert: Es heißt erst einmal nichts weiter, als dass Kommunen und Länder feste Stellen an Theatermacher vergeben. Soweit, so gut, so wichtig. Und dem hat auch Berlins Kulturstaatssekretär in keinem Wort widersprochen, ein Ensembleabbau steht nicht bevor. Nur wie diese Stellen genutzt und verwaltet werden, ist ja keineswegs festgeschrieben – es wird einfach viel blind nachgemacht.

Es musste erst jemand wie der designierte Intendant Matthias Lilienthal kommen, der an die Münchner Kammerspiele alte HAU-Weggefährten mitnehmen und im Schauspielensemble auch "Performer" anstellen wird. Wie lange dauert es noch, bis weitere Stadttheater (wieder) realisieren, dass ihnen niemand vorschreibt, in welchem Zahlenverhältnis sie Schauspieler, Autoren, Filmemacher, Programmierer, Dramaturgen Performer, bildende Künstler, Philosophen oder Tänzer anstellen, die Theater machen? Dass es auch Alternativen zum Repertoirebetrieb geben kann? Dass man Regisseure, Teams, Truppen, Kollektive anstellen kann? Die sich über eine Ästhetik, eine gemeinsame Theatervision verständigen, und nicht nur Erfüllungsgehilfen einer überbordenden Spielplan-Massenabfertigung sind. Der durchschnittliche Alltag in den Ensembles scheint momentan weder für die Menschen noch für die Kunstproduktion der Weisheit letzter Schluss zu sein. In Berlin tut sich nun etwas, Platz wird frei – hoffentlich wird er genutzt, um neue, funktionierende Ensemble-Modelle zu erschaffen.

Matthias Weigel, 1986 in Marktredwitz geboren, studierte Theater- und Medienwissenschaft in Erlangen. Er ist Redakteur von nachtkritik.de und arbeitet als freier Kultur- und Videojournalist und sowie im Bereich Crossmedia in Berlin.

Matthias Weigel, 1986 in Marktredwitz geboren, studierte Theater- und Medienwissenschaft in Erlangen. Er ist Redakteur von nachtkritik.de und arbeitet als freier Kultur- und Videojournalist und sowie im Bereich Crossmedia in Berlin.

www.mweigel.com

Alle wichtigen Meldungen, Interviews und Pressestimmen zur Diskussion um die Berliner Kulturpolitik, die Zukunft der Berliner Volksbühne, die Nachfolge Frank Castorfs und die Personalie Chris Dercon finden sich in unserer Chronik zum Berliner Theaterstreit.

Hier ein Kommentar zu Chris Dercons Ernennung von Christian Rakow.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

Elf Schauspieler sind in meinen Augen immer noch besser als gar kein Ensemble.

Im Fall der Volksbühne muss man außerdem sehen, dass zwar die Zahl der vertraglich gebundenen Ensemblemitglieder recht klein erscheint, darüber hinaus aber in einer vorbildlichen Kontinuität mit einem festen Stamm an Gästen, die in der äußeren (und wahrscheinlich auch inneren) Wahrnehmung dann ja irgendwie doch dazugehören (Leuten wie Scheer und Wuttke eben) gearbeitet wird.

Klar, Ensemble funktioniert mal besser und mal schlechter, es besteht immer auch Reformbedarf im Theater, das ist ne Binsenweiheit. Aber lass die Betroffenen das gefälligst selber machen! Tausenden von Schauspielern, Regisseuren und Theatermitarbeitern derart zu bevormunden, wie dieser überheblich-besserwisserische Artikel es tut, ist wirklich unfasslich arrogant und beschränkt! Den Artikel (...) braucht im Theater absolut niemand!!!!

heisst das noch lange nicht, dass das Rezept schlecht ist!!

Und die ach so hoch gelobten neuen Rezepte...

wie alt sind die denn!

Es gibt sie übrigens noch die Theater, die auf Ensemblegeist setzen. In denen junge Schauspieler sich entwickeln dürfen, von älteren lernen und diesen auch neue Impulse geben. In denen es keine Stars gibt, sondern in denen jeder Schauspieler mal groß und dann mal kleiner besetzt ist und die unterschiedlichsten Facetten von sich zeigen darf. Bei denen Kritiker immer wieder die Homogenität des Ensembles loben. In denen das Publikum sein Ensemble liebt ...

Theaterkünstler Deutschlands wehrt euch! Regisseure, Schauspieler, Ausstatter schmeisst die Theoretiker raus! Bevor sie es tun.

Dass Künstler das Theater bestimmen ist nicht selbstverständlich.

Die unbequemen Praktiker zu zügeln braucht es nur eines Theoretikers der die Zügel strafft. Lasst das nicht zu.