Freies Theater - Henning Fülle wünscht sich mehr Anerkennung für die Freie Szene und schreibt ein Debattenbuch, das vor allem neoliberale Kulturpolitiker freuen dürfte

Alternative Geschichtsschreibung

von Anna Volkland

16. Februar 2017. "Diese Arbeit über das Freie Theater in Deutschland kommt spät", schreibt Verfasser Henning Fülle. Wenn er jedoch sein ihm am Herzen liegendes Anliegen mit diesem Buch doch noch erreichen könne, meint er, sei es nicht zu spät. Und dies sei: "die Überwindung der schon bald tragisch zu nennenden kulturpolitischen Blockaden, die die Teilung der deutschen Theaterlandschaft prägen und fixieren". Tatsächlich aber ist dieses Buch nicht nur "zu spät" – es scheint nur auf seltsame Weise stecken geblieben zu sein in den sicher immer schon fragwürdigen Abgrenzungsdebatten zwischen "Freien" und "Stadttheater". Während die angebliche‚ tragische Teilung der deutschen Theaterlandschaft also vorgeblich überwunden werden soll, geht es um Anderes.

Man könnte meinen, es sei durchaus legitim, in einer Forschungsarbeit zur Entstehung, Entwicklung und Bedeutung des Freien Theaters seit den 1960er-Jahren in der BRD (fast) ausschließlich Stimmen der Protagonist*innen und Beobachter*innen eben dieses Freien Theaters zu Wort kommen zu lassen. Nun besteht ein wichtiges Ziel des Autors aber erklärtermaßen darin, Alleinstellungsmerkmale der 'Freien' gegenüber dem von ihm als beinahe hoffnungslos rückständig erachteten deutschen Stadttheatersystem zu behaupten. Es müsste also auch eben dieses "überkommene" System zumindest anhand seriöser Quellen vorgestellt werden.

Man könnte meinen, es sei durchaus legitim, in einer Forschungsarbeit zur Entstehung, Entwicklung und Bedeutung des Freien Theaters seit den 1960er-Jahren in der BRD (fast) ausschließlich Stimmen der Protagonist*innen und Beobachter*innen eben dieses Freien Theaters zu Wort kommen zu lassen. Nun besteht ein wichtiges Ziel des Autors aber erklärtermaßen darin, Alleinstellungsmerkmale der 'Freien' gegenüber dem von ihm als beinahe hoffnungslos rückständig erachteten deutschen Stadttheatersystem zu behaupten. Es müsste also auch eben dieses "überkommene" System zumindest anhand seriöser Quellen vorgestellt werden.

Leuchttürme der Modernisierung

Henning Fülle, seit den 1970er-Jahren "leidenschaftlicher Zuschauer" und seit den 1990ern selbst Protagonist des Freien Theaters, Dramaturg und Kulturforscher, ist sich hierfür in den meisten Fällen selbst Quelle genug. Die irritierend lückenhafte Kenntnis oder eher vorurteilsbeladene Unkenntnis der Geschichte des (west-)deutschen Stadttheaters gibt Fülle nun aber stets als fundiertes Wissen aus – und als solches kommt es ihm argumentativ auch stets gut zu pass. So fallen Fülle ausgerechnet für die politisch bewegten und experimentiertfreudigen 1970er-Jahre nur drei einsame Stadttheaterregisseure ein, die er als "Leuchttürme der Modernisierung im Meer der Tradition" beschreibt. Zadek, Stein und Grüber.

Schließlich geht es Fülle mit seiner Ende 2015 am Hildesheimer Institut für Kulturpolitik verteidigten Dissertation darum zu zeigen, dass das "Innovationspotenzial" der deutschen Theaterlandschaft und vor allem "die Überwindung der Traditionspflege deutscher Hochkultur" (gemeint sind die Stadt- und Staatstheater) im (westdeutschen) "Freien Theater" entstanden und lebendig sei.

Widersprechen kann ihm nur, wer beide Seiten kennt. Und das tun die Wenigsten, denn in der Tat gibt es bisher noch kaum Forschungsarbeiten zur jüngeren deutschen Theatergeschichte. Das Lückenfüllenwollen bei Fülle ist nun leider einseitig interessegeleitet – vor einer naiv interessierten, die Behauptungen nicht überprüfenden Lektüre des Buches ist daher zu warnen.

Kulturpolitische Kampfschrift

Es versteht sich tatsächlich als kulturpolitische Kampfschrift, die Debatten auslösen will. Und so schreibt der Autor auch am Ende seiner thesenstarken 30-seitigen Einleitung freimütig, er verwende die "spekulativ-hermeneutische Methodik", die nun explizit keine "Wahrheit" produzieren wolle. Fülle möchte auch keine "Darstellung einer umfassenden und abgeschlossenen Erforschung der Geschichte oder Begriffsgeschichte des Freien Theaters in Deutschland" bieten, keine "(empirisch orientierte) Diskursanalyse" und keine "sozial- oder kulturhistorische oder begriffsgeschichtliche Studie" – "und schon gar nicht handel[e] es sich um Theaterwissenschaft". Er formuliert allerdings durchgehend im Duktus des allwissenden Lehrers, der alle Antworten immer schon kennt, sie aber selten ausführt.

Das Problem, das Fülle vor allem beschäftigt, ist die finanzielle Schlechterstellung der Freien Szene beziehungsweise die Ressourcenverschwendung durch die großen Theaterhäuser, aber das sagt er wortwörtlich so an keiner Stelle. Er beklagt vielmehr, dass es "ein Missverhältnis von 'Anerkennung der Bedeutung' des Freien Theaters und dem Fortbestand seiner kulturpolitischen Isolierung" gebe, und das liege auch am "mangelhaften Verständnis" dessen, was Freies Theater im Unterschied zum Stadt- und Staatstheater ausmache.

Beharren auf die Eigenheit

Die Frage nach den Unterschieden erscheint nun so komplex wie spannend – sie würde eine arbeitshypothetische Definition des "Freien Theaterschaffens" in Abgrenzung zur "Stadttheaterproduktion" erfordern, um dann vergleichend innerhalb bestimmter Zeiträume Unterschiede (und warum nicht auch Gemeinsamkeiten?) sowohl in den Produktionsbedingungen und Arbeitsweisen, als auch in den Programmatiken, Publikumsorientierungen oder im weiten Feld der Ästhetiken und Aufführungsformate feststellen zu können.

Fülle hat anderes im Sinn: Er erregt sich ausführlich darüber, dass die von Theaterwissenschaftler*innen und Akteur*innen der 'Freien Szene' wie etwa Annemarie Matzke oder Veit Sprenger selbst vorgeschlagene "Differenzierung" in der Beschreibung bestimmter theatraler Ästhetiken "in kulturpolitischer Hinsicht fatal" sei. Keineswegs würdigt er ihr Vermeiden einfacher Schlagworte (wie eben: 'Freies Theater'). Oder dass sie – auch aus eigener Erfahrung als "freie" Theatermacher*innen – nicht etwa behaupten, jede außerhalb des Stadttheaters produzierte Arbeit sei per se "freier" oder gar "innovativ". Nein, Fülle ist verärgert, dass hier dem eigenen Feld seine Eigenheit quasi weg-relativiert und ausgeredet werden soll. Wollen die sich selbst abschaffen?, scheint Fülle sich entsetzt zu fragen. Und schreibt: "Wenn es das Freie Theater nicht (mehr) gibt, kommt es der Kulturpolitik als Gegenstand abhanden".

Verdienste des Systems

Kann Fülle nun den Gegenstand 'Freies Theater' der BRD seit 1960 kulturpolitisch griffig beschreiben? Nun, mit Definitionen hält er sich nicht auf. Er unterscheidet qua Benennung innerhalb seiner Hauptkapitel grob drei nacheinander auftauchende, bemerkenswerterweise aber nicht direkt auseinander hervorgegangene Phänomene: "Freie Gruppen" (1970-1975), "Theater der Freien Szene" (1976-1986) und "System des Freien Theaters" (1986-2010).

Ohne genauere Herleitung werden dem System am Ende alle möglichen "Impulse" als Verdienste zugeschrieben, so etwa die "Dramaturgie der Relevanz der Theaterarbeit, die spezifische Adressierung der Arbeit an das Publikum, die Forderungen nach kollektiver Produktionsweise in den Ensemble- und Teamstrukturen [...], die anti-hochkulturellen Impulse als postmoderne oder postdramatische Orientierung und die Projektorientierung als auch positive Wendung der anti-institutionellen Impulse".

Mythos der Innovation

Das lässt sich hinnehmen, wenn man es nicht besser weiß. Tatsächlich aber wurden fast alle diese angeblichen "Impulse" in den 1960er- und 1970er-Jahren auch in Stadttheaterzusammenhängen von Ulm über Bremen bis Westberlin äußerst engagiert diskutiert und mutig erprobt – und auch über Ostberlin und Anklam könnte man reden.

Und man kann schlecht behaupten, diese Fragen nach Relevanz, Exklusion oder Mitbestimmung seien seitdem alle wieder vergessen worden. Fülle aber sagt, diese "gleichsam‚ aufgenommenen Merkmale" – woher "aufgenommen" lässt er offen – "bilde[te]n die besonderen Eigenschaften des Freien Theaters, die [es] zum Ausgangsgangspunkt einer Dynamik der permanenten Innovation qualifizieren." Wie also schon der Titel verspricht: "Freies Theater = die Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft". Was zu beweisen war. Amen.

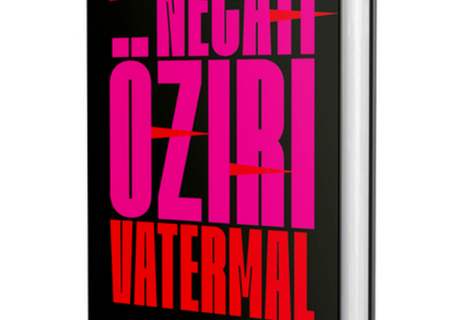

Freies Theater.

Die Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft (1960-2010)

von Henning Fülle

Verlag Theater der Zeit 2016, 500 Seiten, 26 Euro

mehr bücher

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

-

Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld

-

Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung

-

Asche, München Verpasste Chance

-

Neue Leitung Darmstadt Intuitiv gesprochen

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Unbedingtheit und Risiko

-

Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog

-

Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde

Theater muss nicht logisch sein. Auch dies ist kein neuer Gedanke. Wir verdanken solchen Gedanken den ganzen Artaud zum Beispiel und das Alfred-Jarry-Theater. Wir verdanken ihm auch den ganzen Dramatiker Heiner Müller und seiner deutschen Ur-Uraufführung in einer Karlshorster estradenhaaften Fachschulbühne mit anschließender Verhaftung des Freien Theaterregisseurs z.B..

Kulturwissenschaft muss aber schon logisch sein. Das ist ein Hauptmerkmal der Wissenschaft. Wenn sie das nicht kann, ist sie nämlich keine Wissenschaft. Auch in Heidelberg nicht. Ganz gewiss. Das widerspräche sogar der Innovationen gegenüber stets aufgeschlossenen Heidelberger Wissenschaftstradition, z.B..

Henning Fülle wird sich also in der Causa "Freies Theater" (in ausschließlich Westdeutschland) entscheiden müssen: ob es KEINE Innovation ist, da es auf einem Selbstverständnis als permanenter Innovation des Theaters als solchem in Deutschland beharrt. Oder ob es traditionell gewordener Teil von dem Theater als solchem - auch in Deutschland - dauerhaft inhärenten Streben nach gesellschaftsrelevanter Innovation sein möchte .

Herr Fülle (und auch nebenbei: Verlag Theater der Zeit) - Wie hätten Sie es denn nun gern?

Freiheit ist ja immer eine Frage der Produktionsbedingungen und Finanzierungen. Frei ist man besonders als freie Produktion nur bedingt. Die kurzen Aufführungszeiten lassen ja den meisten kleinen freien Produktionen kaum Zeit ein Publikum aufzubauen - selbst wenn die Arbeiten noch so umwerfend sind. Wenige mittlere "freie" Gruppen haben sich einen Spielort und ein Stammpublikum aufgebaut und können über längere Zeit ihre Arbeiten zeigen.

Die als Allheilmittel angepriesenen Produktionshäuser sind ja auch nur auf sehr kurze Spiel-Zeiten angelegt, und sie arbeiten an einem eigenen Image, das die Sichtbarkeit der produzierenden Künstler konkurrenziert.

Bezeichnend ist der Fehler für Fülles Hang zu dem was er selber postmodernes Theater zu nennen bevorzugt, allgemein jedoch als postdramatisches Theater gilt, das also was in der derzeitigen Diskussion die Performance-Seite ausmacht. Die Bemühungen der Freien Szene - Berlins in diesem Fall – um eine Erneuerung der anderen Seite, des Schauspielertheaters, der mimetischen Fraktion in den 1980er und 90er Jahren durch Gruppen wie Stefan Bachmanns Theater Affekt, das Theater zum Westlichen Stadthirschen oder eben Worons Teatr Kreatur, die sehr erfolgreich waren und letztendlich auch Einfluss hatten auf ästhetische und konzeptionelle Neuerungen an Häusern wie der Schaubühne, interessieren Fülle nicht, finden nicht einmal Erwähnung. Damit kann, wenn man so will, das Buch tatsächlich als Counterpart zu Stegemanns Beiträgen fungieren.

Aufwachen lieber Poulet,

Sie haben recht: Wir berichten über Inszenierungen und Entwicklungen des Stadttheaters. Ebenso aber über Freies Theater.

Ihre Interpretation der obigen Buchbesprechung bleibt Ihnen natürlich unbenommen. Dass Sie nachtkritik.de im Granzen aufgrund dieser Interpretation eine ideologisch motivierte Agenda vorzuwerfen, macht uns dann aber doch etwas stutzig.

Viele Grüße

miwo/Redaktion