Romeo und Julia - Lars Eidinger zieht Shakespeares Liebestragödie an der Schaubühne gnadenlos durch den Kakao

Mein erstes Mal

von Anne Peter

Berlin, 17. April 2013. Illusionen darüber, was Mann und Weib im Schilde führen, wenn sie von Liebe säuseln, sind nach diesem Abend nicht mehr möglich. Wer es bis heute noch nicht wusste, weiß es jetzt: Sex ist es und nichts als Sex, auf was es die Damen und Herren abgesehen haben. Mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis hält Lars Eidingers Version von "Romeo und Julia" an der Schaubühne nicht hinterm Berg.

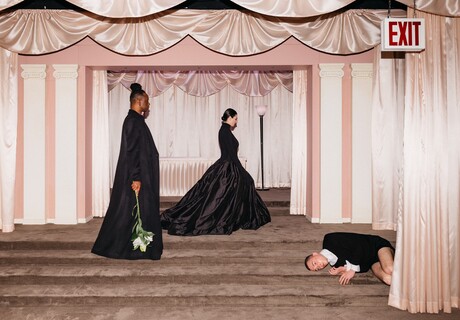

Iris Becher und Moritz Gottwald unterm Bühnenmond © Arno DeclairDas Setting: Eine mit Papphäuschen oder Holzkulissen vertrashte Theater-auf-dem-Theater-Bühne mit Guckkastenrahmen in der Mitte, sichtbarem Backstage-Bereich rechts (in dem immerzu gequarzt wird) und Lametta-Show-Insel links, von wo aus die dänische Frau-Mann-Band "The Echo Vamper" immer wieder jaulenden New-Wave-Rock als Stimmungs-Einheizer über die Bühne schickt.

Iris Becher und Moritz Gottwald unterm Bühnenmond © Arno DeclairDas Setting: Eine mit Papphäuschen oder Holzkulissen vertrashte Theater-auf-dem-Theater-Bühne mit Guckkastenrahmen in der Mitte, sichtbarem Backstage-Bereich rechts (in dem immerzu gequarzt wird) und Lametta-Show-Insel links, von wo aus die dänische Frau-Mann-Band "The Echo Vamper" immer wieder jaulenden New-Wave-Rock als Stimmungs-Einheizer über die Bühne schickt.

Erotikfreie Triebgymnastik

Alle obszönen Scherzchen, die Shakespeares Recken so wortgewitzt treiben und die Thomas Brasch in seiner sperrig-kühnen Übersetzung unverblümt bringt, versieht Eidinger – als Schauspieler der ausgewiesene Maßlosigkeitsexperte des Hauses, jetzt zum zweiten Mal Regisseur – mit fetten szenischen Ausrufezeichen. Da züngeln lüstern Zungen, spreizen sich Beine oder wird Kopulationspantomime betrieben. Beim Fest steckt Lady Capulet im Vagina-Kostüm, Julia trägt Gummipuppenmaske zum fleischfarbenen Ganzkörpersuit. Und beim Liebe-auf-den-ersten-Blick-Kennenlernen macht das titelgebende Paar erst gar keine hehr reimenden Worte, sondern klebt im Konfettiregen gleich knutschend aneinander.

Bei all der Triebgymnastik glimmt allerdings nirgendwo auch nur der kleinste erotische Funken, alles bleibt grell, überdeutlich, ausgestellt. Wenn Romeo und Julia auf dem Doppelstockbett in Julias 80er-Jahre-Teenie-Zimmer unbeholfen hastig übereinander herfallen, versprüht das so viel Sex-Appeal wie das Dr.-Sommer-Team der Bravo. Und bevor Iris Becher als backfischige Julia mit Wurschtel-Dutt zu ihrem berühmten Satz über Nachtigall und Lerche ansetzen kann, hat sich Moritz Gottwalds spilleriger Romeo fast schon in Unterhose davongestohlen wie nach einem missglückten One-Night-Stand.

Lovesongs für "Sweetie"

Eidinger interessiert sich augenscheinlich nicht für die gesellschaftlichen Verhältnisse um die Liebenden herum. Die Elternpaare sind auf je einen Alleinerziehenden halbiert, es gibt keine ernstzunehmende Autorität, gegenüber der die Jungen aufbegehren oder ihre Liebe verteidigen müssten.

Manches ist für den Moment ganz witzig, einiges hat Charme, vieles zeugt von Spielfreude, wenn auch nicht mit Glaubwürdigkeitsintention. Die tarantinohafte Slow-Motion-Kampfszene zu Beginn zum Beispiel, wenn die verfeindeten Gangmitglieder – allesamt schon per Ripp-Strumpfhose zur Halskrause gen Lächerlichkeit geschubst – miteinander fechten, verweist auf den Showcharakter ihrer Gewalt, die mehr Attitüde ist als Notwendigkeit. Wo Romeo seine Angebetete einst noch mit raffinierten Sprachbildern bezirzte, nennt Gottwalds Romeo sie lässig "Sweetie" und singt ihr alle Lieder mit "love" vor, die ihm einfallen – von Liebe, so sagt dieser Abend, lässt sich bloß in Klischees und vorgestanzten Formen sprechen. Gefühle in Anführungszeichen, Second-Hand-Emotion.

Iris Becher und Moritz Gottwald © Arno DeclairAlles steht im Zeichen einer Dekonstruktion des romantischen Liebesideals, das Eidinger in mal mehr mal weniger witzige Abziehbildchen verpackt und der Verjuxung preisgibt. Er fischt dabei fast beliebig wirkende Bilder aus dem Fundus der Popkultur, gießt Schwarzlicht aus, schmeißt Nebelmaschine und Spotlight an, lässt Romeo moonwalken und flaschenweise Kunstblut verschütten und setzt Sebastian Schwarz als Paris eine Angela-Merkel-Perücke auf. Einiges entlehnt er dem Baz-Luhrmann-Film, wie den Rauschmittel-affinen Pater Laurence, der bei Kay Bartholomäus Schulze allerdings vollends zur zugedrogten Witzfigur verkommt.

Iris Becher und Moritz Gottwald © Arno DeclairAlles steht im Zeichen einer Dekonstruktion des romantischen Liebesideals, das Eidinger in mal mehr mal weniger witzige Abziehbildchen verpackt und der Verjuxung preisgibt. Er fischt dabei fast beliebig wirkende Bilder aus dem Fundus der Popkultur, gießt Schwarzlicht aus, schmeißt Nebelmaschine und Spotlight an, lässt Romeo moonwalken und flaschenweise Kunstblut verschütten und setzt Sebastian Schwarz als Paris eine Angela-Merkel-Perücke auf. Einiges entlehnt er dem Baz-Luhrmann-Film, wie den Rauschmittel-affinen Pater Laurence, der bei Kay Bartholomäus Schulze allerdings vollends zur zugedrogten Witzfigur verkommt.

Clownsfiguren, die im Leeren zappeln

Die Schauspieler legen sich allesamt ins Zeug, aber nicht jeder taugt gleichermaßen zur lockeren Lars-Eidinger-Ich-lass-die-Sau-raus-Kopie. Regine Zimmermann beherrscht die Klaviatur der schrillen Überzeichnung allerdings virtuos, ihre Lady stakst als fies-versaute Clownin mit hochtoupiertem Pony auf Hochhack-Pantoletten einher. Und Tilman Strauß gibt den zynischen Zotenreißer Mercutio mit Dialekt-Switching und manch körperlicher Exaltation.

Allein, es fehlt diesen komischen Figuren ihr Gegensatz – Clownsfiguren sind's, die im Leeren zappeln. Shakespeares Stück lebt von dem Nebeneinander obszönster Derbheit und himmelstürmender Liebeslyrismen. Hier aber fehlt die Reibung, der Kontrast, die Fallhöhe. Alles wird gnadenlos und unterschiedslos durch den Kakao gezogen, die weltentrückte Liebe eingeebnet zur "Mein erstes Mal"-Klamotte. Bleibt die Frage, wofür sich hier eigentlich jemand duellieren oder umbringen sollte.

Romeo und Julia

von William Shakespeare

Deutsch von Thomas Brasch

Regie: Lars Eidinger, Bühne / Kostüme: Nicole Timm, Musik: The Echo Vamper, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Licht: Erich Schneider, Kampfchoreographie: René Lay.

Mit: Moritz Gottwald, Iris Becher, Regine Zimmermann, Kay Bartholomäus Schulze, Sebastian Schwarz, Tilman Strauß, Bernarndo Arias Porras, Franz Hartwig, Maria Matschke/Anton Oels; Musiker: Janes Mrook, Iza Mortag Freud.

Dauer: 2 Stunden 30 Minuten, keine Pause

www.schaubuehne.de

Mehr zu Romeo und Julia: Shakespeare widmeten sich Tina Lanik (2008), Thorleifur Örn Arnarsson (2009), Heike Marianne Götze (2010), Bruno Cathomas (2011) und Christine Hofer (2012).

Im Deutschlandradio Fazit (17.4.2013) lobt Andrea Gerk die Musiker von "The Echo Vamper" und ist ansonsten nicht begeistert von einem "reichlich verkalauerten Abend, der viele gute Ideen verschenkt, indem er sie nicht ernst nimmt". Eidinger vergeige so manche Szene, die schön, humorvoll und stimmig beginne und dann - in dem er einen heftigen Kalauer draufsetzt - zerschlagen werde. Immerhin legten die Schauspieler Spielfreude an den Tag, allerdings so ungehemmt, "dass Romeo und Julia – als Figuren und als Stück – irgendwo zwischen wilder Musik, wüsten Auftritten und wenig Text verschwinden."

"Wo Romeo Julia mit eigenen Worten von seiner Liebe überzeugen müsste, kommen nur noch Fragmente aus vorgefertigten Gefühlen aus dem Fundus der Popgeschichte", berichtet Eberhard Spreng im Deutschlandfunk (18.4.2013). Das sei zum einen sehr lustig und unterhaltend, zum anderen aber eine Theaterfeststellung von ungeheurer Traurigkeit, "die jetzt eigentlich für einen etwas tiefsinnigeren zweiten Teil der Inszenierung die Tür öffnen müsste". Aber die Regie begnüge sich mit der Zielvorgabe, die beiden Liebenden wollten eigentlich nur ein klein bisschen Sex. Gestorben werde am Ende immerhin "sehr stilvoll", "aber wofür denn eigentlich, diese Frage bleibt ohne Antwort."

"Es ist ein Missverständnis zu glauben, in 'Romeo und Julia' ginge es um die Liebe", schreibt Jan Küveler in der Welt (19.4.2013). Shakespeares nach "Hamlet" berühmtestes Stück handele vielmehr davon, wie umständlichste Bemühungen total in die Hose gehen können. "Insofern ist Lars Eidingers Inszenierung an der Berliner Schaubühne – die zweite Regiearbeit des Schauspielers – geradezu mustergültig." Warum wer was gegen wen hat, gehe in dieser "versalzenen Suppe aus Blut, Schweiß und Sperma" völlig unter. "Handlung und Motivation ersetzen müde Zoten und, ojemine, dialektale Verballhornungen, ein untrügliches Zeichen für von der Regie im Stich gelassene Schauspieler." Wenn wenigstens auf Weltniveau gefeiert würde, so Küveler, könnte man die Gedankenarmut und Gesellschaftsblindheit vielleicht verschmerzen. "Aber anders als zum Beispiel im furiosen 'Hamlet' am selben Haus, in dessen Titelrolle Eidinger seit Jahren einen DJ Katharsis gibt, der in den Partymetropolen zwischen England und Dänemark zu Recht auf Jahre ausgebucht ist, fühlt sich hier doch alles arg nach Abiparty an."

Lars Eidinger arbeite konsequent daran, die Behauptung von der himmelstürmenden, unschuldigen Herzensaufwallung einer kritischen Revision zu unterziehen, schreibt Christine Wahl im Tagesspiegel (19.4.2013). "Dass Lovestorys in unseren postromantischen Tagen gern zu Endlospartys narzisstischer Poser mutieren, die sich mehr an ihren eigenen Gefühlen als am gefühlsauslösenden Objekt berauschen und mit einer Art Emotionskaraoke am breit gefächerten Pop-Reservoir vergreifen, dürfte ja den wenigsten Zeitgenossen völlig fremd sein." Auf den Unterhaltsamkeitsquotienten des Abends wirke sich Eidingers Poser- und Popzitatzugriff in der Thomas-Brasch-Übersetzung überaus vorteilhaft aus. Doch wirkender Abend insgesamt, als sei Eidinger (der sein Regiedebüt an der Schaubühne mit Schillers "Räubern" gegeben hat) öfter auf halbem Dekonstruktionsweg stehen geblieben: "Von Revoluzzergedanken lässt es sich offenbar leichter Abschied nehmen als vom romantischen Liebesideal – was zwar nachvollziehbar und durchaus nicht unsympathisch ist, allerdings zu mancher unentschiedenen, ungenauen und relativ ausgebreiteten Szene führt." Andererseits gelinge in den größten Momenten etwas Seltenes: "Dank des live rockenden Duos James Brook und Iza Mortag Freund bekommen Musik, Zitat und Selbstinszenierung so etwas wie eine eigene Wahrheit, die der kulturkonservative Spießervorwurf vom Second-Hand-Gefühlsposing hoffnungslos verfehlt." In solchen Augenblicken sei Lars Eidinger auf der Höhe der Gegenwart – und eines jugendlichen Zielpublikums – "wie nur wenige seiner Regiekollegen".

"In dieser wohlstandsverwahrlosten Welt, wo die Kinder alles über Sex wissen, bevor sie selbst welchen hatten (und nichts über die Liebe) – und zwar aus dem pornografischen Material, das ihnen Popindustrie und Internet frei Haus liefern, hat Lars Eidinger seine Romeo-und-Julia-Inszenierung angesiedelt", schreibt Esther Slevogt in der taz (19.4.2013). Das sei profund und zwingend gedacht. "Es ist etwas schade, dass Eidinger keine Geduld aufbringt, diese Geschichte wirklich auszuerwählen." Stattdessen gebe es ein wildes und überdrehtes Shakespeare-Happening. Das szenische Feuerwerk mache immer wieder Spaß. Allerdings sei das alles ein wenig grobmotorisch zusammengebaut. "Und wenn der Spaß aufhört, es also ernst wird auf Nicole Timms Bühne, dann werden die Monologe tremoliert wie im Kleinstadttheater."

"Der laute, schräge Abend ist zu einer unerheblichen, luftleeren und bemüht unbraven Wenn-schon-denn-schon-Parade geraten", schreibt Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung (19.4.2013). "Wenn schon Theater, dann Theater." Die Schauspieler chargierten, sudelten, posierten, seien lustig und zögen sich die Hose runter zur Verdeutlichung der Inszenierungsthese, die da lauten könnte: Der Mensch hat einen Sexualtrieb, wozu braucht er auch noch ein Gehirn? "Wer cool, sexy und interessant sein will − und welcher Pubertierende wollte das nicht? − darf auch keinen falschen Respekt vor Shakespeare haben und sich keine biederen romantischen Illusionen von der Liebe machen." Aber wenn man dieses Liebesdrama schon zum Pubertätsslapstick herunterbrechen wolle, wo seien dann Kraft, Hitze und Wut abgeblieben? "Die gehören doch auch irgendwie zum Erwachsenwerden?"

Eidingers Lesart von Shakespeare kann Mounia Meiborg in der Süddeutschen Zeitung (20.4.2013) zwar "am Ende nicht überzeugen". Ganz falsch sei sie aber auch nicht. Die Szenen des "Testosteron-Trios" Mercutio, Benvolio und Romeo gelängen der "bekennenden Rampensau" Eidinger als Regisseur am besten. "Aber was diese jungen Männer zum Degen greifen lässt, bleibt unklar. Denn eigentlich sind sie viel zu cool zum Kämpfen -und zum Lieben." Weil die Liebe in Romeo und Julia-Inszenierungen oft verklärt werde, sei Eidingers Gaudi mit kopulierenden Stoffhasen und kreischender New-Wave-Band auch irgendwie erfrischend. Und am Ende ahne man, dass er gar nicht von der Liebe erzählen wolle, sondern von der Sehnsucht nach ihr. "Und diese Vergeblichkeit hat - bei all den grellen Tönen der Inszenierung - etwas Rührendes." Ganz ohne Gefühl gehe es bei Shakespeare eben doch nicht.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Realität

-

RCE, Berlin Mehr als überzeugend

-

RCE, Berlin geglückt

-

Pygmalion, DT Berlin Augenhöhe

-

Neue Leitung Darmstadt Fest oder frei?

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal künstlerisch

-

Pygmalion, DT Berlin Mit Leib und Seele

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Verkürzte Denkweise

-

Pygmalion, DT Berlin Schwieriger Vergleich

-

Pygmalion, DT Berlin Schade

(Lieber "Stefan", zu diesem Text ist bei uns bisher noch kein Kommentar eingegangen.

Matthias Weigel für die Redaktion)

Mit freundlichen Grüßen

Stefan

Da hat dann wohl die Schaubühne beim BE abgeschrieben. Das stand ja auch schon im Was-Ihr-Wollt-Programmheft. "Stefan" macht mich wieder neugierig auf die Inszenierung. Ich hätte schon fast meine Karte im Klo runtergespült. Übrigens bitte keine Premierenüberschneidungen mehr. Ich entwickle wohl gerade eine multiple Identitätsstörung, oder so etwas Ähnliches. Also "ich" habe an den Kritiken jedenfalls vorerst nichts auszusetzen. Übrigens gab es auch eine tolle Inszenierung von "Romeo und Julia" am BE. Mit Anna Graenzer und Christopher Nell, die ja gerade wieder in "Peter Pan" ziemlich toll waren. Es soll keiner behaupten, ich würde immer nur meckern.

Ich vermute, daß es sie stört, daß überhaupt Romeo und Julia bzw Peter Pan auf dem Spielplan stehen. Vermute weiter, es sollte aus Ihrer Sicht mehr Zeitgenössisches gespielt werden und wohl am Besten mit politisch-aktuellem Bezug. So weit, so gut! Aber dann? Tut mir leid, die Bezüge zu Ungarn, wie in Deutschland damit umgegangen wird, und was sie nationaldemokratisches Theater nennen; ich kann Ihnen nicht folgen! Helfen sie mir mal auf die Sprünge. Gruß.

Da ich es jetzt gesehen habe, muss ich doch noch etwas anmerken. Liebe Anne Peter, „erotische Funken", „Sex-Appeal" usw.!? Seit wann geht es bei Romeo und Julia oder Teenagerliebe im Allgemeinen um Erotik? Haben Sie das aus der Bravo oder dem Privatfernsehen? Wie stellen Sie sich denn da so Erotik vor, oder wie war das noch gleich beim eigenen ersten Mal? Das wird ja immer gern im Rückblick verklärt. Da sitzt dann das durchs viele Bravo-lesen in seinen Erwartungen völlig überdrehte junge Mädchen erwartungsvoll mit Plüschhasen im Doppelstockbett, und dann kommt da der jugendlich Recke, entert das Bett und erschüttert erst mal völlig alle Jungmädchenträume. Was dann kommt ist mitnichten immer pure Erotik. Eidinger fängt das in der Doppelstockbettszene ganz gut ein. Auch Shakespeare romantisiert ja schon mit ironischem Seitenblick und stellt mittels der Figuren Benvolio und Mercutio mit ihrem Machogehabe klar, wie es eigentlich läuft. Mir ist kaum eine Inszenierung des Stoffes bekannt, in der nicht rumgeblödelt und gnadenlos übertrieben wird. Vielleicht haben Sie die Inszenierung von Katharina Thalbach am Gorki vor 10 Jahren nicht gesehen. Die ist in der Hinsicht beispielgebend. Die Thalbach wollte da den Mercutio gleich selbst spielen. Wie, können Sie sich sicher vorstellen. Hat leider wegen Krankheit nicht geklappt und Bruder Pierre Besson musste einspringen. Es hat nicht funktioniert. Da wirkte die gewollte Komik schon etwas altbacken. Es ist immer eine Gradwanderung, wie viel Klamauk oder Ernst man in das Stück hineininterpretiert. Dem Schauspieler Bruno Cathomas ist das vor zwei Jahren in Potsdam ganz gut gelungen, die BE-Inszenierung von Mona Kraushaar habe ich schon erwähnt. Daneben stehen unzählige misslungene Versuche. Dabei ist der von Lars Eidinger noch in die Kategorie durchaus annehmbar einzuordnen. Bei all den Zoten ist eigentlich nur schade, dass die Brasch-Übersetzung so gnadenlos weggenuschelt wird und man in den hinteren Reihen, wenn man es nicht kennt, kaum etwas versteht. Und nun zum Sinn des Ganzen. Großkritiker Gerhard Stadelmaier hat ja vor ein paar Jahren in der FAZ behauptet, da gäbe es gar keinen, und warf Shakespeare sogar die „hanebüchene Kolportagendramaturgie eines Renaissance-Groschenheftes“ vor. Fazit: „Shakespeare, es geht nicht.“ Leider kann man den Artikel nicht verlinken. In dieser Hinsicht hat sich Lars Eidinger sogar stark ans Original gehalten. Und es macht schon Spaß dem Ganzen zuzusehen. Im unmittelbaren Vergleich der beiden Herren an BE und Schaubühne, die nicht erwachsen werden wollen, fand ich dann Lars Eidinger schon etwas frischer.

Und zum Schluss erlaube ich mir noch ein paar Verse, zu denen mich damals Stadelmaiers „Romeo und Julia“-Verriss inspiriert haben, wiederzugeben.

Rumsbums und Zackzack oder Shakespeare, es geht nicht

frei nach Gerhard Stadelmaiers Kritik zu Romeo und Julia in den Frankfurter Kammerspielen in der FAZ vom 07. Juni 2010

Seht, ehrlich, wie kann das sein

Gesehen, verliebt, verheiratet, oh, nein

Heimlich, da verfeindet, unverzeihlich

Vetter gemeuchelt, wie peinlich

Rumsbums und Zackzack

Klippklapp und Datschkapp

Shakespeare, es geht nicht

Schwülstig Geplapper mit Wucht

Balkongekletter und schnelle Flucht

Pater mit toxisch Trunk zur Hand

Scheintod, so Unbill gebannt

Rumsbums und Zackzack

Klippklapp und Datschkapp

Shakespeare, es geht nicht

Liebstem das Herze erweicht

Brief im Exil nicht erreicht

Liebste scheinbar so tot

Säuft`s auch, ach große Not

Rumsbums und Zackzack

Klippklapp und Datschkapp

Shakespeare, es geht nicht

Sie erwacht, er nun echt hin

Stürzt in Dolch, wo ist der Sinn

Ende der Kolportage, aus die Maus

Welche Scharteke, einfach rein-raus

Rumsbums und Zackzack

Klippklapp und Datschkapp

Shakespeare, es geht nicht

Aber trotzdem alles nicht so schlimm.

„Doch Leidenschaft gibt Kraft, Zeit weist die Wege,

Der Liebe Süße schwächt die schlimmsten Schläge.“

(aus Romeo und Julia von William Shakespeare)

Ich empfinde es eher so, wie Esther Slevogt es in der taz beschreibt. Oder auch Robert Pfaller in "Wofür es sich zu leben lohnt". Es geht um die Bilder des Sex nach dessen Umverteilung. Zitat Pfaller:

"Die Sexualität hat sich aus der breiten Mitte der Gesellschaft verflüchtigt; nurmehr an ihren Extremen ist sie jetzt auffindbar: einerseits an der Reichtumsspitze der Gesellschaft, etwa in der 'Flavio-Briatore-Klasse', und andererseits am immer breiter werdenden unteren Rand. Die sogenannte 'Unterschicht' hat begonnen, gleichsam als ihr Klassenbewusstsein [sic!], eine neue, internet-gestützte Expertise für das Pornographische zu leben. Dem bekannten Artikel 'Voll Porno!' im 'Stern' zufolge halten Vierzehnjährige nicht mehr Händchen, sondern treffen sich lieber am Wochenende zum Gangbang."

Was das gesellschaftsanalytisch aussagen könnte, liegt auf der Hand. Es gibt heute zwar sexualisierte Werbung und youporn, also den maßlosen Sex-Konsum, aber keine Bilder und Vorstellungen mehr davon, was erotische Verführung und romantische Liebe, angefacht auch und vor allem über die (auch neckisch-streitbare) Poesie der Worte und/oder der Musik, im Geschlechterverhältnis bedeuten können. Ziemlich traurige Geschichte.

Im Gegenteil.

Ich habe etwas dagegen, wenn mir aus den sogenannten Leuchtürmen nur noch "Kabele und Liebe", "Wienerwald", "Romeo und Julia" und "Peter Pan" entgegentaumeln.

Leuchttürme dienen der Orientierung und wenn ich mit solchen Wegeweisern, die einem Spielplan in Bielefeld würdig wären, durch Europa schreiten soll, dann muss sich niemand wundern, dass es schnell einmal dunkel wird.

Es geht eben um ein transnationales Theater in den Metropolen und nicht darum national seine eigene kleine Demokratie zu bespaßen und sich darin wohl zu fühlen, wie gut es einem noch geht im Vergleich zu anderen.

In dem Sinne würde ein "Europäisches Ensemble" Berlin sehr gut stehen.

Warten wir auf´s Gorki.

Hoffnungslos-ahnungslos und ausweglos Abgejagtes

Literatur-Klippklapp

zusammengepantschter-gebastelter Geistespapp

die lose Hirnkapp total verdatschd und verbatschd

sie hat gelitten

hohler Kulturgeist aus der linksrechten Mitten

Ruhmes-Bums mit arme Geister-Flickflack

banalster Gelegenheitsdichtungs-Zickzack

Mit altem Shakespeare geht es schon

nur so hat man den blinkenden Augenblickslohn

Was? Grillen! Toller! Dichterleidenschaft!

erscheinst du alltäglichster Geist

gestaltet wie ein ermüdeter Seufzer erstorbener Kultur

sprich nur flink in solchen Reimchen

das genügt uns Trüben-Abgespannten

genügt schon uns Trübenmüden

auf verdorrten Kunstbäumchen

in poesiearmen Nachtkritik-Kommentar-Räumchen.

Tiefer Seufzer erstorbener Kultur

Mich plagen stets versetzte Winde,

Sprach das Genie zu dem Gesinde.

Auf das man ihm doch etwas bringe,

womit der Abgang schnell gelinge.

An warmer Leidenschaft nicht arm,

rumort es in des Dichters Darm.

Das Arschloch furzt an das Genie:

Am liebsten mag ich Po-esie.

Komplette Kritik: http://stagescreen.wordpress.com/2013/04/21/die-vagina-dialoge/

http://www.sueddeutsche.de/kultur/lars-eidinger-inszeniert-romeo-und-julia-sex-statt-liebe-1.1653798

Sehr gutes Foto von Iris Becher als Julia (ein anderes als in der Printausgabe)!

Ist das jetzt schon das warm up für die Runde am 9. Mai? Muss sich Sascha Krieger warm anziehen oder kann er in Turnschuhen kommen?

Stefan

(Werter Stefan,

die Berliner Morgenpost gehört nicht zu unseren Referenzmedien. Wenn wir aus ihr zitieren, liegt das vor allem daran, dass die anderen großen Medien nicht in ausreichendem Umfang berichten. Das scheint mir hier aber nicht der Fall.

MfG,

Georg Kasch / Die Redaktion)

auch wenn das jetzt am Thema vorbei geht, würde mich mal interessieren, wonach Sie Ihjre Referenzmedien auswählen? Die Morgenpost ist nach verkaufter Auflage die Nummer 2 der Berliner Qualitätszeitungen (noch vor dem Tagesspiegel). welche Kriterien legen Sie denn da an? Wie gesagt, würde mich einfach interessieren.

Beispiel: http://www.rbb-online.de/kultur/buehne/premierenspiegel/alle_kurz_checks/index.html

(Sehr verehrter Herr Stefan,

wenn ich es recht übersehe, haben wir, nämlich ich, genau einmal den Kurzcheck von rbb-online ausgewertet. Das war ein Versuch, der nicht wiederholt werden wird.

Gruß

jnm)

Und die Berliner Morgenpost ist es nicht wert, dass sie in der Rundschau auftauchen? Das verschiebt sich etwas!

wir entscheiden das nicht nach Auflage, sondern nach Diskursrelevanz – und dann spielen auch noch die Grenzen unserer Arbeitskapazität eine Rolle. Wir können nicht alles verrundschauen, was geschrieben wird.

Also befassen wir uns überall first and foremost mit den Medien, die sich am ausführlichsten/seriösesten/interessantesten mit Theater auseinandersetzen. In Berlin sind das für uns eben zunächst der Tagesspiegel und die Berliner Zeitung.

Lieber Stefan,

Ausnahmen bestätigen die Regel.

Mit freundlichen Grüßen,

Sophie Diesselhorst f.d. Redaktion

http://www.swr.de/swr2/kultur-info/kulturthema/romeo-und/-/id=10016988/nid=10016988/did=11298662/n5zoth/index.html

http://www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeit-theater-und-buehne/romeo-und-julia-der-schaubuhne