Trust - Falk Richter und Anouk van Dijk erzählen tänzerisch überhöht vom modernen Menschen

Ob du gehst oder bleibst, das ändert nichts

von Simone Kaempf

Berlin, 10. Oktober 2009. Es gibt kein Festhalten. Nicht in den Tanzszenen, wenn Arme in ausholenden Gesten zugreifen und die Körper der anderen doch nur für Momente halten können, bevor sie sich entwinden und wieder entgleiten. Nicht in den Texten von Falk Richter, wo der Satz "Lass uns einfach alles so lassen, wie es ist" immer dann die Runde macht, wenn eine Beziehung nur noch Fiktion ist, sich der Status quo also längst verändert hat.

Aber auch der Apparat drumherum ist als Realität nicht mehr festzuklopfen. Kay zum Beispiel fantasiert sich auf eine Taxifahrt durch Paris, wo eine Videoinstallation ihn einerseits an eine Norwegenreise mit einer Jugendliebe erinnert und andererseits Fragen an eine ungewisse Zukunft aufwirft: Erlebt er jetzt den Zusammenbruch des Systems, so wie er es bisher kannte, oder taucht die Krise in zyklischen Abständen als Naturgesetz immer wieder auf?

Choreographie der Zerreißprobe

Dieser Kay (Kay Bartholomäus Schulze) erzählt in "Trust" seine Geschichte nicht selbst. Er sitzt in einem Sessel mit dem Laptop auf den Knien und lauscht staunend-verstört seiner Geschichte, die der Schauspieler Stefan Stern vorne an der Rampe ins Publikum schleudert, vielleicht gerade erst erfindet, mit sehr viel Grimassen und Überbetonungen; aber vor allem mit einer überraschenden Selbstironie, die Richters extrovertiertem und doch so ernstem Reden über Selbstauflösung und Nihilismus eine wohltuende Tonlage gibt.

Aber nicht nur das: Die niederländische Choreographin Anouk van Dijk erschafft die wichtige tänzerische Doppelung mit ihrer speziellen Bewegungstechnik, die immer an den Gliedern zu zerren scheint. Sie selbst, drei Mitglieder ihrer Compagnie und fünf Schaubühnenschauspieler agieren wechselnd auf der Bühne. Wenn der Text halb nihilistisch, halb orientierungslos ansetzt, dass es nichts ändern würde, ob man geht oder bleibt, sich berührt oder nicht, sich anschaut oder nicht, den anderen anruft oder nicht, dann offenbart die Choreographie die Zerreißprobe, die darin steckt.

Materialsammlung der Maßlosigkeiten

Oft tanzt van Dijk allein auf der Bühne. Mit sich windendem Körper, als ob an den Armen und Beinen unterschiedliche Kräfte wirkten, die schnelle Richtungswechsel provozieren. Wenn sich die Paare tänzerisch finden, dominiert das Annähern, Einknäueln und aneinander Abgleiten, das offen hält, woher diese Kräfte eigentlich stammen: gesellschaftlich von außen angetragen oder doch von innen herausgeboxt?

Beides hakt sich in Falk Richters "Trust" unter. Sein Text ist Materialsammlung und Textfläche. Den unterschiedlichen Stimmen sind verschiedene Arten der Maßlosigkeit zuzuordnen. Eine Frau hat die Autos ihres Freundes verschenkt, seine Millionen verloren, sein Haus verkauft. Ein verlassener Mann sitzt Tag für Tag vor dem Fenster. Das Mädchen wiederum, das von ihren Eltern vernachlässigt wurde, allein zurückgelassen in einem Hotelzimmer in Shanghai, ist aus Rache Fondsmanagerin geworden, "Sprengmeisterin" nennt sie das, damit alles in die Luft fliegt. Und auch von der RAF ist die Rede, die jetzt in "Vierter Generation" in den Führungsetagen das gehasste System effizient und nachhaltig untergehen lässt.

Die kalte Schönheit des Macbooks

Klingt alles ins Absurde übertrieben, aber in Kombination mit dem Tanz gewinnt die Idee einer zerstörerischen Kraft, die im Inneren das Prinzip Mensch ausmacht, etwas klaustrophob Überhöhtes, das in den Bann zieht. Denn die Körper erzählen in ihrer ganz eigenen Sprache, welche Kräfte in ihnen walten. Malte Beckenbach sorgt am Musikcomputer und an den Instrumenten für wechselnden Bühnensound. Er war schon vor zehn Jahren am DJ-Pult dabei, als Falk Richter und Anouk van Dijk in Nothing Hurts zum ersten Mal zusammenarbeiteten.

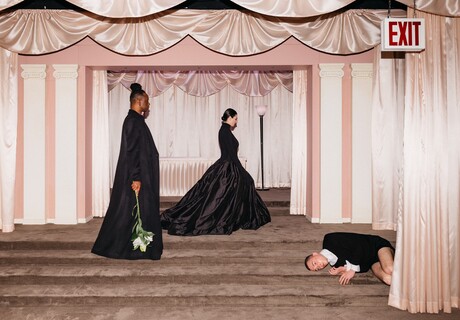

Die Clubatmosphäre von damals sieht jetzt um einiges schicker aus, ist aber auch voll kalter Schönheit: der DJ nutzt ein Macbook, ein Stahlgestänge ist im Bühnenhintergrund aufgebaut, schwarze Sofas und Clubsessel stehen auf der Bühne. Anfangs rutschen die sieben Schauspieler und Tänzer von den Sesseln auf den Boden, rappeln sich wieder hoch, straucheln und sacken wieder zusammen, kriechen langsam über den Boden vorwärts, bis sich alle als Kollektivkörper auf dem großen Sofa verknäulen und verhaken. Die Beats treiben sie, immer geht es einen Schritt vor, dann zieht sie etwas wieder zurück.

Therapeutischer Schreiworkshop und existentieller Schmerz

Zwischendurch steuert die Energie auf einen Kulminationspunkt zu: die Schimpf- und Sehnsuchtstiraden der Schauspieler werden lauter, die Beats werden drängender, bis es nicht mehr schneller geht und die Musik schlagartig abbricht. Kay spricht jetzt davon, wie es war, alleingelassen die Stille zu spüren. Aber das Bild, dass hier jemand am Boden ist, vervollständigt wieder einer der Tänzer, der sich am Boden wälzt und um die eigene Achse dreht.

Der Abend wechselt immer wieder die Stimmungslage. Manchmal überlappen sich Tanz und Schauspiel in harten Schnitten, dann fließt alles ineinander. Mal sitzen die Spieler auf Stühlen in einem therapeutischen Schreiworkshop, in dem das Imitieren von Hundegebell nicht gelingen will. Von diesen Stühlen gleiten sie auch herunter, ziehen sich wieder hoch, um doch wieder zu straucheln. Eine Kraft treibt sie, und in der steckt auch ein existenzieller Schmerz, dem die Verbindung aus Tanz und Schauspiel berührend Ausdruck verleiht. "Unser System basiert im Kern darauf, virtuelle Werte zu schaffen und reale Werte zu verbrennen", heißt es einmal in Richters Text. Die Tanzszenen bleiben immer abstrakt genug, auch solche Assoziationen zuzulassen.

Trust (UA)

Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk

Regie und Choreographie: Falk Richter und Anouk van Dijk

Bühne: Katrin Hoffmann, Kostüme: Daniela Selig, Musik: Malte Beckenbach, Dramaturgie: Jens Hillje. Mit: Peter Cseri, Anouk van Dijk, Lea Draeger, Jack Gallagher, Vincent Redetzki, Judith Rosmair, Kay Bartholomäus Schulze, Stefan Stern, Nina Wollny, Musiker: Malte Beckenbach.

www.schaubuehne.de

Mehr lesen? Kritiken zu weiteren Falk Richter-Aufführungen an der Berliner Schaubühne finden Sie hier: Kabale und Liebe vom Dezember 2008, Der Kirschgarten vom Januar 2008, Im Ausnahmezustand vom November 2007.

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=8dcsqz02jf8}

Kritikenrundschau

"Was ist denn das? Ein kleines Kunststück!", freut sich Andreas Schäfer im Tagesspiegel (12.10.). Falk Richter und Anouk van Dijk gelinge mit "Trust" eben "jene Quadratur des Inszenierungskreises", um die sich die Ostermeier-Schaubühne so fleißig bemühe. "Einerseits hip zu sein und andererseits – sagt man das noch? – kritisch." Wobei das eine und das andere "nur mithilfe konzeptioneller Gewalt" zusammen gehe. Der Abend über Verschränkung und Zusammenbruch von Finanz- und Beziehungssystemen sei "unterhaltend", gewähre "blitzartige Einblicke in die Undurchsichtigkeit komplexer Prozesse" und spiele "virtuos groteske Paarsituationen" durch. Die Texte erinnern Schäfer dabei "nicht nur entfernt an die Texte René Polleschs". "Dass die Auflösung aller Sicherheiten und Werte (im Geldsinn des Wortes) (...) auch spürbar wird", liege vor allem an den Tänzern und der mittanzenden Choreografin. Sie sorgten "für eine spielerische Leichtigkeit" und fänden "eine treffende Darstellungsbalance zwischen roboterhafter Getriebenheit, gefühlstauber Erstarrung und ungerichteter, expressiver Wut". Normal 0 0 1 219 1253 10 2 1538 11.1282 0 21 0 0

Kapitalismuskritik als Revue "mit motivisch locker verknüpften zynischen Stand-ups und Sketchen sowie psycho-illustrativen Tanzeinlagen", hat Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung (12.10.) gesehen. Das "Nummernprogramm" puste sich "zwischendurch zum supercoolen, perfekt getimten, sauber durchagitierten Kunsthappeningprodukt auf. Substanz einzufordern, wenn es um die platzenden virtuellen Werte der Finanz- und Wirtschaftskrise geht und um beziehungsgestörte moderne Bürgerseelen, das hieße das Thema nicht verstanden zu haben". "Trust" sei "ein streckenweise unterhaltsamer Theaterabend solcher Art, wie René Pollesch sie erfunden hat – nur eben als schicke Anklage, ohne Polleschs fröhlich überfordernde Ideenfülle und den selbstzerfleischenden, würgenden Galgenhumor". Auch van Dijks "Tanzeinlagen zu pseudolyrischen Sprechmantras" bringen für Seidler "keinen inhaltlichen Mehrwert", sondern erweitere lediglich Richters "kapitalismuskritische Produktpalette und erschließt neue Vertriebswege".

Die "intelligente, ästhetisch bestechende, streckenweise sehr unterhaltsame Stimmen- und Körperperformance" von Richter/van Dijk stürze sich "auf die Absurditäten der finanzwirtschaftlichen Blasenbildung" und schlüge aus ihnen "aberwitzige Funken", schreibt hingegen Anne Peter in der tageszeitung (12.10.). Ausgelotet werde "der kollektive Zustand einer Generation von karrieristischen Hyperindividualisten, die außerhalb ihrer von Geld dominierten Arbeitswelt keine Erfahrungen mehr machen". Richters Text schraube sich in den besten Momenten "zur beißenden Satire hoch, knüpft Floskelkaskaden oder leistet sich sprachlich so manchen Pollesch-Anflug". Der "waghalsige" Kurzschluss von der "Verantwortungslosigkeit von Finanzjongleuren" mit derjenigen "heutiger Beziehungsphobiker" überzeuge, weil er "manchen Aha-Effekt bereithält – was bei Bossen und Bankern anstandslos hingenommen wird, würde im privaten Rahmen sofort zum Eklat führen". Die Tänzerarrangements mit ihren "Bildern des Haltsuchens und Fallengelassen-Werdens, des Hinschlidderns und Balanceverlierens" wirke auf das "zuletzt oftmals in oberflächlicher Coolness steckenbleibende Richter-Theater wie der reinste Adrenalinschock".

"So sehr sie sich mühen, sie kriegen es nicht zu fassen und sie kriegen einander nicht zu fassen. Es gibt keinen Halt", beschreibt Katrin Pauly in der Berliner Morgenpost (12.10.) die Körper auf der Bühne. Die Untersuchung der Frage, was "der substanzielle Vertrauensverlust mit den erschöpften Menschen und ihren Beziehungen" anstelle, sei "grandios gelungen als eine Art von Gegenwartsdramatik, die punktgenau in ihrer Zeit sitzt, und zwar indem sie darauf wartet und drängt, dass genau diese Zeit bald vorbei sein möge". Richter inszeniere seinen Text zusammen mit van Dijk "dicht und intensiv, mit einer großen Ruhe, die einen wie ein beunruhigender Sog erfasst". Hier laufe "das Vage, das Angedeutete, das Mögliche (...) zu großer Form auf. Beziehungen im Konjunktiv". Dieser Abend entbehre "im besten Sinne jeglicher Substanz, und selten war Substanzlosigkeit im Theater so sinnvoll und so substanziell zu spüren".

Peter Michalzik in der Frankfurter Rundschau (13.10.) indessen ist beglückt. Falk Richter wirke mit dieser Inszenierung "wie von sich selbst befreit, gereift, gewachsen". Wobei es auch an Anouk van Dijk liegen können, deren Choreographie Richters Text auffange, kommentiere und weiterspinne. Während sonst an seinen Dramen störe, dass sie eben keine seien, sondern nur eine Zusammenfügung "langer Loops", funktioniere "Trust" als "Zustandsbeschreibung" ganz "wunderbar". Die Absurdität der gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Verhältnisse sowie des eigenen Verhaltens rückt Michalzik hier ganz nahe ("Man fragt sich, warum wir nicht wirklich den nächstbesten Finanzhai zusammenschlagen und stattdessen FDP wählen."). – "'I used to want to change the world and now I´m just caring about parking place.' Falk Richter lässt den Selbstwiderspruch zu, daraus brechen dann diese verdrehten Bewegungen, irren Textschleifen und steilen Dialogkurven hervor, manchmal kommt er damit René Polleschs Theaterwirbeln sehr nah, aber das macht nichts."

Wie Falk Richter und Anouk van Dijk die beiden Bedeutungsebenen des Wortes "Trust" verschränken und dabei die Marktmechanismen des globalen Kapitalismus und die Erschütterungen durch die Finanzkrise auf die private Beziehungsebene herunterbrichen, das hat "ein enormes Witz- und Wutpotenzial", befindet auch Christine Dössel (Süddeutsche Zeitung, 14.10.). "Und obwohl hier, was ungemein befreiend wirkt, gehörig Dampf abgelassen, Zorn rausgelassen, Kapitalismuskritik geübt wird, ist der Abend dennoch von einer grundtiefen Traurigkeit getragen, dem Gefühl heilloser Einsamkeit und Vereinzelung in einer Welt, die aus den Angeln geraten, in der jede Sicherheit abhanden gekommen ist." Das Zusammenspiel zwischen den Schauspielern und van Dijks Tänzern funktioniere dabei "wunderbar". Denn "der Tanz formt, illustriert und komplettiert Richters Texfläche, welche umgekehrt in der Brüchigkeit und Skizzenhaftigkeit, mit der sie von sich fremd gewordenen Menschen erzählt, aber auch in ihrem oft lyrischen Fluss, den Tanz geradezu herausfordert, Körperlichkeit einfordert". Es zeige sich "dieses existentielle Verlustgefühl in einer markt- und konsumorientierten Welt, ausgedrückt in Sätzen, wie sie auch das hysterische Diskurstheater von René Pollesch bestimmen, dem Falk Richter in seiner Kapitalismus- und Gefühlsökonomiekritik sehr nahe ist".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

-

Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld

-

Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung

-

Asche, München Verpasste Chance

-

Neue Leitung Darmstadt Intuitiv gesprochen

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Unbedingtheit und Risiko

-

Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog

-

Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde

Und Falk Richters Texte, die sich mit Zwischenmenschlichkeit auseinandersetzen, sind nach wie vor grandios und aktuell! Allerdings fehlt ihnen allzu oft die Zuversicht, das Vertrauen in eine gesunde Beziehungsfähigkeit des Menschen. Man möchte schliesslich auch mal einen kleinen Lichtblick haben, wenn man sich abends mehrere Stunden ins Theater setzt...

Überholt und langweilig an diesen Texten finde ich inzwischen die Bearbeitung des Themas Finanzkrise, Börsencrash, etc.!

Zum Glück gibt es das nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten. Jedenfalls habe ich es nicht so kennen gelernt, und Leute, die ich kenne, ebensowenig...

Ich finde, es an der Zeit ist, dass Theatermacher nicht nur gesellschaftskapitalistisch kritisieren, spiegeln und anschliessend ihr Fazit einfach auf persönliche Beziehungsmodelle übertragen. Das ist inzwischen zu wenig, vor allem bringt es keine NEUEN Erkenntnisse!!

Ausserdem kommt man aus dem kapitalistischen System sowieso nicht heraus, weil es eben da ist und man darin leben muß, ob man will oder nicht. Und gerade deshalb sollte man positiver denken und versuchen, etwas neues zu schaffen; vielleicht sogar andere Modelle des Miteinander auf der Bühne zu entwerfen, die neue Möglichkeiten eröffnen!

Vor diesem Hintergrund des "Großen im Kleinen" und umgekehrt könnte man sich jetzt fragen: Geht es nicht auch um die Überwindung dieser diffusen Angst, welche durch Finanz- bzw. persönliche Krisen ausgelöst wird? Die Rettung des wirtschaftlichen Kreislaufs durch Konsumanreize (zum Beispiel über die Schaffung einer Abwrackprämie) ist für den Zusammenhalt einer (politischen) Gemeinschaft ein eher wenig geeignetes Mittel. Jetzt haben wir so ein neues Auto, aber was machen wir jetzt damit? Dieses Navigationssystem bringt mich irgendwie immer ans Ziel, aber wo ist jetzt nochmal mein Zuhause? Das Herauskommen aus diesem Topf des depressiven Stillstands ist möglich, und darauf verweisen die Körper der Tänzer. Da existieren verborgene Kräfte und Energien, die mobilisiert werden können. Das leibt und lebt und bewegt sich! Gebt dem grassierenden Pessimismus bzw. dem ängstlichen Bewahren des übrig gebliebenen Besitzes keine Chance! Im Leben geht es nicht nur um Geld. Ja genau, auch bei Falk Richter ist es eben nicht der "abstrakte Kapitalismus", der wieder mal an allem Schuld ist, sondern der Kapitalismus in uns.

Nach Joseph Vogl steht im Zentrum der heutigen Kreditökonomie das "Prinzip eines uneingelösten Versprechens; die Zirkulation wird durch die Wucherung einer uneinholbaren Schuld in Gang gehalten." Dieses Prinzip des uneingelösten Versprechens lässt sich ohne Zweifel auch in partnerschaftlichen Beziehungen beobachten. Denn diese basieren auf einem Vertrauensvorschuss, welcher jederzeit gebrochen werden kann. Falk Richter schreibt dazu im Material zum Stück: "Ein System, das der andere dadurch in Ungleichgewicht bringt, dass er sich an keine Vereinbarung hält." Und wie erlangt man nun das Vertrauen zurück? Dafür hat Falk Richter eben gerade kein Universalrezept. Hier werden keine radikalen Umsturzversionen oder Gegenentwürfe von der Bühne herab propagiert, und das ist auch gut so. Denn die alten RAF-Lösungen sind doch inzwischen ziemlich unoriginell geworden. Heute zerstört sich der Kapitalimus schon von ganz allein. Dazu eine Passage aus dem Stück: "[...] und unser Taxifahrer verwickelt uns in ein Gespräch darüber, ob der ehemalige Vorstandschef wohl dasselbe Motiv im Sinn hatte, wie damals die jungen Akteure der RAF, die einen großen Brandanschlag gegen dasselbe Warenhaus planten, der aber nicht annähernd so erfolgreich war wie das geschickt eingefädelte und von langer Hand geplante Zerstörungsprojekt des Vorstandschefs, der, wie unser Taxifahrer weiß, die konzerneigenen Immobilien zu Ramschpreisen an einen Fond verkaufte, der ihm selbst gehörte, und dieselben Immobilien vom Konzern zu komplett überhöhten Preisen zurückmieten ließ, so dass der Konzern in der Folge ausblutete, während die so geschickt umgelenkten Geldströme wirklich dirket auf sein eigenes Konto flossen und er, verhofft oder unverhofft, wer weiß das schon so genau, einen weitaus größeren Beitrag zum Zusammenbruch des sogenannten 'Schweinesystems' geleistet hat, als die RAF es jemals zu träumen gewagt hätte."

Aber er leitet gleich zu Beginn ein mit: "Suche ohne Vertrauen", das heisst, es wird gleich vorweggenommen, dass kein Vertrauen (in den Menschen) besteht und dass man auch keines erwarten kann (fehlende Zuversicht und Hoffnung auf Veränderung - Fehlanzeige). Dieser Ansatz ist erdrückend und hat mich verletzt, als ich begann, den Text im Programmheft zu lesen.

Ich glaube, wenn von Anfang an tiefes Misstrauen besteht, sind die Aussichten, Vertrauen zu erlangen, äusserst gering.

Und wie will man dieses Stück einem etwa 14 jährigen, sehr jungen Menschen nahe bringen? Wie will man ihn darauf vorbereiten, wie auf das Leben vorbereiten, was er noch vor sich hat? Soll man da besser nicht reingehen, wenn man jung ist?

Ich höre auch lieber Lovesongs, keine Frage, aber wenn Sie Jugendlichen nur diese eine heile Welt vorspiegeln, dann werden die Ihnen möglicherweise auch einen Vogel zeigen. Denn das Leben ist nicht so rosig wie ein parfümiertes Liebesgedicht. Ausserdem machen sich Falk Richters Figuren am Ende auch selbst lächerlich, in ihrem alleinigen Glauben an das Geld. Wer am Ende bloß festellen kann, dass sein Auto immer ankommt, der kann einem eigentlich nur Leid tun. Das Navigationssystem bringt ihn immer ans Ziel. Es ist alles so sicher, wenn man Geld hat. Aber ein erfülltes Leben garantiert das noch lange nicht.

Wenn Sie mehr Spaß wollen, dann gehen Sie in Pollesch' "Cinecitta Apertà". Bei Pollesch zeigt sich, dass Unterhaltung und Denkstromanstöße sich nicht zwangsläufig ausschließen müssen. Aber auch aus einem Zustand der Depression, der Angst und des Vertrauensverlusts heraus, wie bei Falk Richter, können ungeahnte emotionale Energien erwachsen. Ob die für den Zusammenhalt einer (politischen) Gemeinschaft so förderlich sind, das steht in "Trust" auf dem Spiel. Zitat aus dem Material: "Dieses andere Wesen, was sich dort Leben verschafft, ist stärker als dieses ängstliche, enttäuschte, jammernde Ich, es hat Kraft, es hat Intelligenz, und es hat einen Willen. Es sagt: Hab keine Angst, lass dich nicht kaputt machen. Es sagt: Es ist Krieg, und du passt jetzt mal besser auf dich auf und lässt dich nicht von jeder Handgranate treffen, du Idiot, REISS DICH ZUSAMMEN, schlag zurück, [...]." Kann man auf einer solchen Basis von Angst und Pessimus eine (politische) Gemeinschaft aufbauen? Ilija Trojanow und Juli Zeh schreiben dazu: "Ein ins Bockshorn gejagter Bürger ist nicht 'mündig' und wird sich nicht als freier, aufgeklärter, selbstbewußter Mensch an politischen Prozessen beteiligen. Angst war seit jeher ein Druckmittel, in Religionen etwa, die mit Fegefeuer und Höllenqualen drohen, um den Einzelnen zum stummen Ertragen seiner Benachteiligungen zu bringen. Angst ist das wichtigste Intsrument von Diktaturen, die ihre Bevölkerung terrorisieren, um Ausbeutungsverhältnisse zu stabilisieren. Wo Angst zum Mittel der Politik wird, stimmt etwas nicht."

Angst erzeugt Gegenangst, (Gewalt^Gegengewalt). Aber sollte man aus diesem Kreis nicht mal ein Stück weit herauskommen? Sind das nicht permanent verhinderte Existenzen, die unseren Horizont blockieren und unsere Phantasie ruinieren?? Es geht nicht um parfümierte Liebesgedichte oder eine Vorstellung vom schmerzfreien Leben. Es geht um das "Dazwischen", um eine gewisse Ausgewogenheit. Und die hat Herr Pollesch tatsächlich hinbekommen, obwohl diese kleine Gruppe, die pausenlos schwierige semi-philosophische Texte zum Besten gibt, auch verhindert und irgendwie in sich gefangen wirkt.

Pollesch arbeitet ähnlich, aber anders in der Formulierung des Textes bzw. in der Art des Spiels. Trotzdem, der Diskurs ist derselbe. Es geht um Folgendes: "Stimmt das denn: 'Dadurch dass der Einzelne egoistisch nur seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er das Wohl der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigte, sich für das Wohl der Anderen einzusetzen.' Stimmt das denn?" ("Tal der fliegenden Messer", René Pollesch)

Ausgewogenheit kann man nicht fordern, denn die Unausgewogenheit steckt in jedem menschlichen Subjekt. Und davon erzählen uns vor allem die Körper - bei Richter und bei Pollesch. Da ist niemand "verhindert und irgendwie in sich gefangen". Die brechen aus!

die frage ist nur, ob man sich dem wirklich öffnen will, wenn man nur mit negativmüll beschossen wird.

Und ausserdem, ich persönlich verlier eher die Lust mich zu öffnen, wenn ich nur mit Positivmüll beschossen werde. Zu diesem Thema der "Errettung der modernen Seele" gibts im Programmheft einen sehr interessanten Textauszug von Eva Illouz. Zitat: "Scham, Wut, Schuld, verletzte Ehre, Bewunderung sind durchweg Gefühle, die durch einen moralischen Gehalt und eine substantielle Vorstellung von Bezeichnungen definiert sind, und genau diese Gefühle sind zunehmend zu Zeichen emotionaler Unreife oder emotionaler Funktionsstörungen gemacht worden. Was statt dessen verlangt wird, ist die Fähigkeit, Gefühle zu kontrollieren und die Regeln der Kommunikation mit einer großen Vielfalt von anderen Akteuren zu beherrschen [...] Während die Erfahrung von Leid ein kulturelles System früher vor grundsätzliche Legitimationsprobleme stellte, hat sich das Leid in der zeitgenössischen therapeutischen Weltsicht in ein von Experten der Seele zu managendes Problem verwandelt. Die quälende Frage nach der Verteilung des Leids - warum leiden die Unschuldigen, während die Bösen gedeihen? -, diese Theodizeefrage, die die Weltreligionen und die modernen Gesellschaftsutopien umgetrieben hat, ist von einem Diskurs, der das Leid als Folge schlecht verwalteter Gefühle oder einer dysfunktionalen Seele oder sogar als notwendige Phase der emotionalen Entwicklung betrachtet, auf eine noch nie dagewesene Banalität reduziert worden."

Es gab nur wenige, zu wenige Momente (und "lustige" Momente zählen nicht unbedingt dazu) bei denen ein "öffnen" möglich war, wo die "Balance" gestimmt hat. Zu den stärksten Szenen gehörte zweifellos die, als Judith "schwebte" und gleichzeitig eine direkte Verbindung mit den Texten und Musik zustande kam. Es geht nicht nur um humorvolle Szenen als Kontrast zum Qualvollen, das ist zu banal!! Sondern es darum, eine gewisse Stimmigkeit innerhalb eines Arrangements (Ausgewogenheit/Balance aller Mittel) hinzubekommen.

@ Lisa Links: Es gibt bei nachtkritik zweifellos auch Leute, die "einfach so" schreiben, ohne die Aufführungen gesehen zu haben. Vielleicht, um einfach mal generell ihren Frust abzulassen. Und "qualvoll" war "Trust" für mich nicht. Im Gegenteil, ich hab mich selbst darüber gewundert, aber ich bin anscheinend so breit grinsend aus dem Saal gekommen, dass meine Kollegin mich gefragt hat, obs wirklich so komisch war. Und darauf konnte ich nur antworten: "Ja, komisch UND traurig. Und es war nicht 'Das Leben der Anderen'."

Die Frage, wie es sich mit einer Werkbiographie verhält, ist gegenüber der Tableau-Schau deutlich nachgeordnet. Sie interessiert erst, wenn Sie (für sich, für Ihre Interessensgruppe) geklärt haben, ob es sich um einen relevanten Künstler handelt.

Im Übrigen schauen Sie bei Fußballern weitaus mehr auf die aktuelle Leistung als bei Künstlern, bei denen das bisherige Werk oder das daraus abzuleitende künftige Potential ungleich bedeutsamer sind. Deshalb ist der verdienstvollste Spieler der Nuller Jahre unseres Jahrhunderts, Torsten Frings, kein Nationalkader mehr. Während wir z.B. auf Frank Castorf weiter hoffen dürfen.

@ Respektvoll: Ihr Vergleich mit dem Fussball beginnt zu hinken, finden Sie nicht auch? Zudem kann ich Ihre Argumentation in Bezug auf das Theater nicht nachvollziehen. Bei Castorf ist dessen bisheriges Werk also relevant. Und bei Richter nicht? Letztlich begründen Sie Ihr Urteil doch wohl auch auf der Basis der Kantischen Analyse des Schönen. Dieses ist nach Jacques Rancière "dasjenige, das zugleich der begrifflichen Bestimmung wie der Verlockung der konsumierbaren Güter widersteht." Meines Erachtens kann der Maßstab von Kunst daher nur der sein, ob sie Kommunikationen in Gang setzt.

@ Sarah: "Ein flüssiges Ganzes"? Was genau meinst du damit? Ein geschlossenes ideologisches Weltbild? Da arbeitet Falk Richter aber differenzierter. Schonmal was von Konstruktivismus bzw. Dekonstruktion gehört?

@ engelbert: Ja genau, Sie haben es erfasst, da gehn Sie jetzt also ins Theater und werden plötzlich verunsichert. Sie sind es gewohnt, auf der Bühne immer nur das Leben bzw. das Elend der Anderen zu sehen und sich in der Differenz zu Ihrem eigenen Leben zu spiegeln. Das schafft Ihnen gute Laune und beste Unterhaltung. Aber oh Gott, hier geht es um das, was bisher noch nicht als Problem auf dem Theater markiert wurde, nämlich um Ihr eigenes Leben bzw. das Leben der Mittelschichten. Sie sind verstört und fragen sich, was das eigentlich soll? Sollen Sie nun einfach alles so lassen wie es ist? Auch Sie spüren womöglich, dass das nicht alles gewesen sein kann, immer nur dem Geld hinterhergerannt zu sein. Die Blase ist geplatzt, und jetzt hat Ihr Leben plötzlich keinen monetären Wert mehr. Vielleicht haben Sie auch in Ihrer Partnerschaft dieses diskursive Konzept von Romantik mit Liebe verwechselt. Vielleicht dachten Sie, dass eine Frau Sie nur aufgrund ihres erreichten gesellschaftlichen Status liebt, dass Sie sich diese Liebe also verdienen müssen. Sie konnten ihr viel bieten und bekamen als Gegenwert die (gekaufte) Liebe - klingt beinahe wie Prostitution. Eines Tages verlässt diese Frau Sie von eben auf jetzt, und erst da merken Sie, dass sie Sie möglicherweise nie wirklich geliebt hat, sondern nur Ihr Geld. Das war der unsichtbare Pakt, auf dem Ihre Paarbeziehung beruhte. Plötzlich bricht für Sie eine Welt zusammen. Auch Sie müssen jetzt über Ihren Tellerrand hinausschauen und Ihren Anteil an der Krise erkennen. Bloß, natürlich fällt Ihnen das schwer, weil Sie diese Frage nach Veränderung bisher immer nur an andere delegiert haben, wo es doch um Ihre Mitverantwortung ging. Politik heisst eben nicht nur Machterhaltung, sondern HALTUNG! Pirouetten dreht man im Ballett, "Trust" ist zeitgenössischer Tanz. Und der ist nicht nur dazu da, das Bestehende im schönen Schein des sterbenden Spitzentanzschwans zu konservieren, sondern neu durchzustarten. Dafür gibt keine einfachen Endlösungen, das haben Sie völlig richtig erkannt. Hier muss jedEr seinen eigenen Kopf anstrengen und Argumente finden. Was also schlagen Sie vor? Am Ende ist das bei Ihnen alles nur Rhetorik und sie wollen gar nichts verändern? Genau darum gehts.

@ engelbert: Aber das meine ich doch gerade. Die protestantische Ethik sagt, du musst dir die Gnade verdienen. Und auch in einer Krise muss die Wiedererlangung des (zu befragenden!) dauerhaften Glückszustands legitimiert sein, und zwar über die therapeutische Bearbeitung des eigenen Lebens. Hier geht es um den Gegensatz von Sprache und Körper, und im Körper sitzt der Schmerz, und der will raus!

Schließlich, meines Erachtens spielt "Trust" mit diesem Widerspruch, vor dem jedEr einzelne angesichts einer Krise hier steht: Weitermachen oder (radikale) Veränderung? Vielleicht ist diese übliche radikale Befreiungsrhetorik (siehe "Vierte Generation RAF") ja gar nicht mehr so originell bzw. irgendwie aus der Zeit gefallen. Vielleicht ist aber auch dieses "Durchhalten und Aussitzen wollen" nicht sehr originell.

@ engelbert: Wer sind Sie, mm? Ihre Schreibweise erinnert mich doch sehr an die Worte des jungen Unternehmensberaters Aurelius Glasenapp aus "Unter Eis". Zitat: "[...] und unsere Autos fahren herum und kaufen den Sonnenschein, singen Lieder über das Glück und die Freiheit und die Liebe, laufen Hand in Hand mit dem Herrn Jesus durch den Fernsehapparat und klatschen für den Weltfrieden, das wird so schon sein, so schön, so schön alles hier [...]."

Fakt ist, dass man hier seit Tagen mit der Marke "Trust" konfrontiert wird, an prominenter Stelle, in einem der prominentesten Theatermedien.

Ich will Sie nicht persönlich angehen und fordere auch gar keine Stellungnahme. Aber wenn Sie sich schon zu der Frage äußern, dann ist mir das lapidare "mit Marketingstrategien kenn ich mich nicht aus" durchaus etwas zu wenig. Und der anschließende Schmus mit der Finankrise ist ärgerlich. Bitte: Bleiben Sie konkret.

@ Lisa Links: Kritik wegreden? Heisst das nicht umgekehrt, dass du letztlich nur deine Sicht als die richtige betrachtest? In Bezug auf Inszenierungen gibt es aber kein "richtig" oder "falsch". So wie ich dir deine Perspektive lasse - habe ich dich jemals daran gehindert, deine Gegenposition weiter zu verteidigen? -, müsstest du eigentlich umgekehrt auch soviel Respekt aubringen, mir meine Perspektive zu lassen. Habe gerade im Feuilleton einen Satz von Judith Butler zu ihrem Konzept der "Ko-Habitation" gelesen, den ich hier mal zitieren möchte, weil er so gut passt: "Wir können uns die, mit denen wir zusammenleben, nicht aussuchen; wir müssen diesen nicht auf Wahl begründeten Charakter des pluralistischen Zusammenlebens aktiv erhalten." Es geht darum zu versuchen, den anderen in seiner Andersartigkeit zu verstehen. Es kann nicht darum gehen, jemandem die eigene Haltung aufdrängen zu wollen.

@ Illona von Trapp: Oh Gott, bloß das nicht! Ich als Lehrerin?! Oh Gott, ich bin ja nun wirklich kein gutes Vorbild für die von Grund auf lieben und braven Kleinen. Viel zu spontan, impulsiv, exzessiv, radikal. Viel zu viel Emotion.

Also ist davon auszugehen, dass die betreffenden Regisseure hier schreiben als: Jeanne ist F. Richter und Engelbert als Pollesch.

Zur Kritik: Anja Dürrschmidt beschreibt, wie Falk Richter die Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher und privater Stagnation und Resignation "in sehr wirklichkeitsnaher Überhöhung" analysiert. Neben dem entlarvenden "Lachen über das Groteske der Krise" stelle er zugleich ein feines "Gefühl für das, was verloren wurde" heraus. Er befrage damit unser westliches Modell des Kapitalismus, welches sich möglicherweise bereits selbst überholt habe und uns nun vor die Entscheidung stelle, welche Konsequenzen wir daraus zu ziehen bereit sind. Ob wir unsere "ganze Wut auf dieses Schweinesystem mit seinen Scheißbankern und scheiß wertlosen Fonds in ein aggressives Bellen hineinlegen" oder ob "es uns doch noch immer zu gut geht", Zitat Richter: "Lass uns einfach alles so lassen, wie es ist / Es ist zu kompliziert, das jetzt alles zu ändern / Lass uns nicht alles durcheinander bringen / Es hat so lange gedauert das hier jetzt alles". Dazu choreographiere Anouk van Dijk einen "sensiblen Tanz der Unmöglichkeit von Gemeinschaft", denn "einer bricht immer weg, wird zur vagen Größe, macht die Beziehung instabil".

Ausdruckslose Darsteller, die mich zu keinem Zeitpunkt überzeugt haben. Was hätten bloß René Pollesch und Sasha Waltz aus diesem Stoff gemacht...

http://stage-and-screen.blogspot.com/

Das Einzige, was hier noch Bewegung schafft bzw. schaffen könnte, das ist der Tanz oder das Bellen als Metapher für eine leidenschaftlich artikulierte und doch zugleich ziellose Wut, weil die Gegner heute eben auch nicht mehr so leicht auszumachen sind wie noch zu Zeiten der 68er-Bewegung.

Die Worthülsen der "Beziehungsgespräche", die da geführt werden, fokussieren auf die Unmöglichkeit der sprachlichen Verständigung, insofern das Gespräch nicht mehr dialogisch, sondern nur noch monologisch geführt wird: Diese Paarmonaden spinnen sich in eine Art Selbstmitleidskokon ein. Fazit: Mehr SubsTanz oder: Music makes the people come together. Perhaps perhaps perhaps.

Liebe susi !

Ich lese jetzt zum wiederholten Male etwas von Ihrem

Seminar !

Bitte, empfinden Sie das nicht als aufdringlich, aber können Sie ein wenig umreißen, was das so für ein Seminar ist: Theaterwissenschaft wohl nicht, Ihre Freundinnen, schrieben Sie, fänden Ihren Theater-Brecht-Tick garnicht so dolle; auch las ich das sehr gerne mit den Pollesch-Spielerinnen, daß Sie dann fast versucht sind, selbst eine Schauspielschule ...: oder

sind Sie letztlich irgendwie doch in einer solchen oder

in einem Theater-Seminar einer bekannten Drogeriekette, die das forciert(e) mit dem Theater

(wie ich, wiederum irgendwo, aufschnappte)... ??

Geht mir jedenfalls jetzt schon so, daß Ihre Aussagen zu "Trust", welches ich nicht sah, einen weiteren Wink gaben, wie ich mir das so vorstellen darf/muß/... :

"Bemerkenswert" als Kriterium stimmt für "betanzt"

dann allerdings wieder ganz gut (seit wann heißt das

eigentlich "bemerkenswert" ?, ich fand dazu nur im

Th-Jahrbuch 1993 jene Stelle, wo die Volksbühne Theater des Jahres geworden war und die Rede ging von den bemerkenswertesten, nicht besten Inszenierungen ??).

Der Rest ist "Harald Schmidt" ??? Liebe Grüße, Ihr

strolch

Im heutigen Kontext gibt es vielleicht nicht nur die eine Strategie, sich in guter alter antikapitalistischer Manier gegen das in den 70ern bzw. von der RAF so bezeichnete "Schweinesystem" zu stellen. Ja. Genau. Damals hat die RAF als Zeichen ihres Protests gegen Konsum und Kapital noch Kaufhäuser in Brand gesetzt. Und heute demonstrieren die Mitarbeiter dieser Kaufhäuser für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze und gegen Ihren Vorstandschef, der sich - platt formuliert - einfach mal verspekuliert bzw. sich zugunsten der persönlichen Bereicherung in dubiose Fondsgeschäfte verstrickt hat. Zitat siehe oben in Nr. 8.

Auch könnte man heute zum Beispiel darüber diskutieren - was jetzt in TRUST nicht vorkommt -, ob das Brechtsche Diktum der Gründung einer Bank (gegenüber dem Einbruch in eine Bank) heute möglicherweise gar nicht mehr das kritische Thema ist, sondern vielmehr die Rettung einer Bank auf Kosten des demokratischen Gemeinwohls.

Schließlich, warum du hier immer wieder auf dein "Seminar" verweisen musst, das ist hier die Frage. Denn das wirkt ein wenig seltsam-naiv und macht auch eher den Anschein, als könntest du ohne das Seminar gar nicht eigenständig denken. Vielleicht ist das aber auch einfach nur ein Missverständnis. Dann würde mich zumindest interessieren, welches Seminar du eigentlich meinst. Worum geht es da thematisch?

Rückblickend wirkt diese Inszenierung wie eine wichtige Entwicklungsetappe von Falk Richter. Die Krisensymptome unserer Gesellschaft verhandelte er schon damals in elegant choreographierten Szenen, die weiten Raum für Assoziationen lassen. Diesem Abend fehlt aber noch die künstlerische Reife von „Never forever“, das er 2013 mit Nir de Volff an der Schaubühne entwickelte (ausführliche Kritik zu „Never Forever“ hier). Dort verhandelte Falk Richter die Krise des modernen Großstädters auf höherem Niveau: mit stärkeren Dialogen (vor allem von Ilse Ritter, Regine Zimmermann und Tilmann Strauß) und noch variantenreicherer Körpersprache der Tanz-Compagnie um Florian Bilbao. Auch der Witz ist in seinem aktuelleren Werk „Never forever“ subtiler.

Es lohnt sich deshalb, beide Inszenierungen zu sehen und zu studieren, wie sich ein Künstler weiterentwickelt und mit den Themen ringt, die ihn umtreiben.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2016/05/22/trust-falk-richter-an-der-schaubuehne-wiederaufnahme/