Andorra - Am Theater Münster klopft Laura Linnenbaum den Klassiker von Max Frisch ab

Zu oll / zu doll

von Kai Bremer

Münster, 22. Dezember 2017. Es ist noch keine vierzehn Tage her, als hier der bisher letzte Kommentar in der vehement geführten Debatte um Stefan Ottenis Shakespeare-Inszenierung "Die Fremden / Der Kaufmann von Venedig" am Theater Münster erschien. In ihr ging es immerhin um den Antisemitismus in Shakespeares Drama und um nicht weniger als die Frage, ob zumindest einige Szenen der Inszenierung unreflektiert eine antisemitische Bildästhetik pflegen. Gestern nun kam am selben Haus mit Max Frischs "Andorra" (und zum Teil denselben Schauspielern) ein Stück zur Aufführung, das sich dem Thema Antisemitismus ganz eindeutig stellt.

Wie eindeutig das bei Frisch der Fall ist, das stellt Regisseurin Laura Linnenbaum gleich von Beginn an aus. Sie lässt die Figuren nämlich erst einmal sich im Bühnenvordergrund zusammenfinden und mit einer Suhrkamp-Ausgabe in der Hand den Text durchgehen, um zu zählen, wie oft das Wort "Jud" fällt. Und weil es beim Umblättern der Seiten immer wieder lustig staubt, ist gleich klar, dass Linnenbaum keine Scheu hat, mit vordergründig frecher Symbolik ("Mal gucken, ob das nicht längst ein oller Klassiker ohne Gegenwart ist") Frischs Parabel zu bebildern.

Vereindeutigung der Bilder

Dass es sich um eine solche handelt, signalisiert umgehend die Ausstattung. Zwar nähern sich die Kostüme (David Gonter) der Mode der frühen 1960er Jahre an. Die bleich geschminkten Gesichter der Schauspieler lassen jedoch nicht daran zweifeln, dass hier was Abstraktes geboten wird. Diesen Eindruck unterstützt entschieden die Bühne, deren Boden Gonter als ein nach hinten leicht ansteigendes Dreieck gestaltet hat. Es ist mit weißen Kieselsteinen ausgelegt, so dass es bei jedem Schritt knirscht, als ginge dort nicht ein einzelner Mensch, sondern als marschierte ein halbes Bataillon. Eingerahmt ist das Dreieck mit geweißten Sperrholzplatten. Das nimmt zunächst klug auf, dass in "Andorra" zu Beginn die Häuser fleißig geweißelt werden.

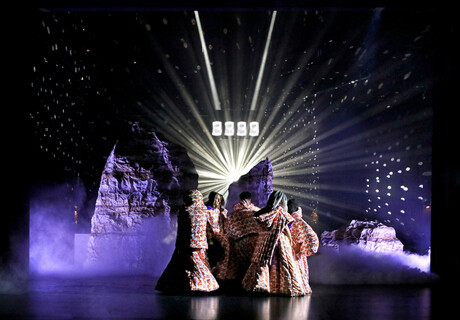

Gruppenbild in Andorra: Garry Fischmann, Gerhard Mohr, Natalja Joselewitsch, Jonas Riemer,

Gruppenbild in Andorra: Garry Fischmann, Gerhard Mohr, Natalja Joselewitsch, Jonas Riemer,

Christoph Rinke, Ilja Harjes, Christian Bo Salle, Bálint Tóth © Oliver Berg

Als zuletzt das an sich schon fragile Sozialgefüge der Stadt ins Wanken gerät, wackeln die weißen Wände bedeutungsvoll und geben den Blick ins Schwarz des Bühnenhintergrunds frei. Diese Holzhammersymbolik ist deswegen besonders ärgerlich, weil durch die Bühne an sich die exemplarische Handlung elegant konzentriert wird. Aber statt darauf zu vertrauen, werden die Bilder immer wieder vereindeutigt. So kommt der Verdacht auf, dass die Bildsprache dieser Aufführung nach der Debatte um Ottenis Shakespeare-Inszenierung partout keinen Anlass zum Widerspruch geben sollte.

Wie heute antisemitisch geschwiegen wird

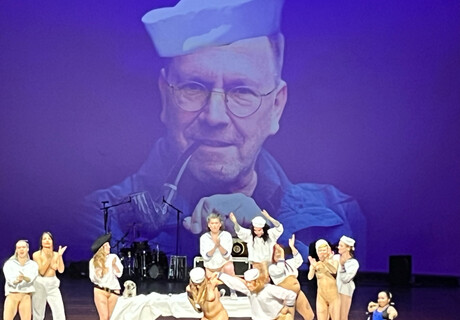

Erhärtet wird er dadurch, dass Linnenbaum Frisch nicht nur im Programmheft und mittels einer Einspielung gegen Ende zu Wort kommen, sondern zudem als Figur (mit sanftem Schwyzerdütsch: Bernward Bitter) die Inszenierung rahmen lässt – ganz so, als benötige dieses nun wahrlich nicht missverständliche Stück die Autorität der Auslegung durch den Autor. Die Regisseurin nimmt all diese Vereindeutigungen zwar mit leichtem Augenzwinkern vor. Das ändert aber nichts daran, dass die so intelligenten wie vorsichtigen Text-Striche, die sie setzt, und vor allem die überzeugenden Positionierungen der Schauspieler auf der Bühne, die wiederholt für eindrucksvolle Szenen und Schattenspiele auf den weißen Sperrholzwänden sorgen, den Eindruck nähren, dass "Andorra" vielleicht doch im Endeffekt ein etwas angestaubtes Repertoirestück ist, dem kaum mehr abgewonnen werden kann als die an sich banale Erkenntnis, dass Antisemitismus diskursiv generiert wird.

Gleichwohl hat der Abend ungemein starke Seiten. Linnenbaum lässt die Andorraner im Handlungsverlauf nie das Wort "Jud", das sie eingangs im Dramentext gezählt haben, aussprechen. Das tut schließlich nur der vermeintliche Jude Andri (Garry Fischmann), kurz bevor er getötet wird. Die Inszenierung entlarvt so das antisemitische Sprechen der Gegenwart, das durch Verschweigen von vermeintlich diskreditierten Begriffen versucht, sich nicht angreifbar zu machen. Und führt zudem en passant vor, dass ihr sensibler Umgang mit dem Text diesem viel angemessener ist als ihre symbolische Bildsprache.

Andorra

von Max Frisch

Regie: Laura Linnenbaum, Bühne, Kostüme: David Gonter, Musik: Lothar Müller, Dramaturgie: Barbara Bily.

Mit: Regine Andratschke, Bernward Bitter, Frank-Peter Dettmann, Garry Fischmann, Ilja Harjes, Claudia Hübschmann, Natalia Joselewitsch, Gerhard Mohr, Jonas Riemer, Christoph Rinke, Christian Bo Salle, Bálint Tóth.

Dauer: 1 Stunde 40 Minuten, keine Pause

www.theater-muenster.com

"Andri ist mit Garry Fischmann auf den Punkt besetzt. Ein ängstlicher Rebell, der irgendwo zwischen Shylock und James Dean seinem Ende zusteuert," schreibt Arndt Zinkant von der Westfälischen Zeitung (27.12.2017). Die Inszenierung punkte "mit ästhetischer Stringenz und pendelt überzeugend zwischen Kälte und Sarkasmus." (...) "Und der Antisemitismus? Max Frisch wurde durchaus zu Recht vorgeworfen, dessen ureigenes Wesen zu verwässern. So liest am Ende jeder aus 'Andorra', was ihm beliebt. Jene, die eben noch vor dem Brandenburger Tor Israel-Fahnen verbrannten, dürften sich jedenfalls kaum gemeint fühlen."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 30. April 2024 Ehrung für Ulrich Matthes

- 29. April 2024 Theaterneubau in Rostock begonnen

- 29. April 2024 Auszeichnung für Kurzfilmtage-Leiter Lars Henrik Gass

- 29. April 2024 Publikumspreis für "Blutbuch" beim Festival radikal jung

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

neueste kommentare >

-

Interview Übersetzer*innen Konkret kritisieren

-

Interview Übersetzer*innen Sträflich wenig beachtet

-

Pygmalion, Berlin Aushalten oder lassen

-

Pygmalion, Berlin Muss das sein?

-

Zentralfriedhof, Wien Weder komisch noch grotesk

-

RCE, Berlin Ziemlich dünn

-

Zentralfriedhof, Wien Akku leer

-

Pygmalion, Berlin Clickbait

-

Die Möwe, Berlin Einspringerin Ursina Lardi

-

Hamlet, Bochum Zum Niederknien

für mich liest sich diese kritik wie eine völlige verdrehung des max frisch stückes, denn dieses zeigt doch gerade den irrwitz der diskredierung von juden durch verlogene vorurteile, die beharrlich alles nur erdenklich negative ihm zuschreiben und damit durchkommen und den antisemitismus befeuern >>> durch lügen und falsche unterstellungen.

frischs fazit: sie hätten SCHWEIGEN sollen und nicht den hysterisch gelenkten antisemitischen mob mit befeuern helfen!

lieber thomas rothschild, es fällt mir sehr schwer, ihre frage zu beantworten, weil sie sich weit unter den allgemein ziviliserten selbstverständnis befindet, welches ich keinesfall ihnen, sondern einem abgründigen niveau der kommunikation - selbst bei rennomierten profis - kaum noch ertrage und heftig ablehne. ich nenne es Empörungsfolklore, die erzwingt, jegliche Selbstverständlichkeit äußern zu müssen.(fragen sie MICH ernsthaft, ob ich eine ermordung gerechtfertigt finde ? ich glaub es nicht).

vielleicht verstehen sie mich besser, wenn ich ihnen einen ganz aktuellen artikel zum thema von daniela dahn dazu verlinke:

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074245.antisemitismus-gesinnungshatz-gefaehrdet-soziale-bewegungen.html

Diese widerwärtigen Altmänner-Weisheiten schrieb ein damals 38-jähriger Mann. Wer auch nur bisschen die Psychologie des Antisemitismus kennt, weiss, dass Frauenfeindlichkeit Hand in Hand geht mit Antisemitismus - und die Gedankenbilder dieses Textes über die "SchauspielerIn" sind sehr nah an antisemitischen Konstruktionen über "Juden".

und ja, ich nenne dies, wie auch heike-melba fendel,

"empörungsfolklore", weil eine tiefe und umfassende beschäftigung mit den themen nicht stattfindet.

http://www.taz.de/Heike-Melba-Fendel-ueber-metoo/!5469981/

das thema antisemitismus im jahr 2017 verdient eine verantwortungsvollere und umfassendere diskussion, darauf wollte ich anhand der besprochenen inszenierung von kai bremer eingehen und nicht eine grundsatzdebatte über max frisch führen.

ps. wenn heiner müller bemerkte, dass eine diskussion/ein gespräch keine gemeinsame ernsthafte inhaltliche grundlage findet, so sagte er freundlich "sie werden schon recht haben".

könnten Sie denn meinem in die Tage gekommenen Gedächtnis auf die Sprünge helfen: Wann und wo genau habe ich mit Nazideutschland sympathisiert? Gibt es da Belege? Ich kann mich wirklich nicht erinnern, ich wäre Ihnen recht dankbar.

Wie kommen Sie zu dem Schluss, das frisch bis 1945 mit Nazideutschland sympathisierte? Befrage ich google komme ich zu keiner Quelle, die mir dazu etwas sagen könnte. Haben Sie Zugriff auf andere Quellen und können diese Aussage belegen?

zu andorra:

nur Hans Weigel machte schon sehr früh auf eine Unstimmigkeit aufmerksam:

"Wenn Andorra nicht Andorra ist, wenn Menschen Andrí, Barblín, Fedrí heißen, wenn der Nachbarstaat jeder faschistische Staat von Mussolini über Hitler zu Perón sein könnte, müsste statt Jud gleichfalls eine verallgemeinernde, gleichnishafte Chiffre stehen.

Max Frischs "Andorra" wird – als Modell über die Entstehung eines Außenseiters – auch heute noch gespielt."

http://www.deutschlandfunk.de/welterfolg-des-nachkriegstheaters.871.de.html?dram:article_id=127505

>>> damit zeigte er seine kluge voraussicht, die im jahr 1961 jedoch kaum einer nachvollziehen konnte, doch heute sehen wir, die "unstimmigkeit" wurde nicht (öffentlich) diskutiert - deshalb sind wir wohl 2017 mal wieder dran, dies zu tun.

leider sind nur noch wenige menschen zu sachlich-inhaltlichen diskussionen befähigt (wie hans weigel) - stell dir vor: sie personalisieren - also verunmöglichen jede diskussion zu einem sachthema, was du ja mit "andorra" - leider z.t. mißverständlich - erreichen wolltest - doch zu spät

„Eigentlich handelt das Stück gar nicht von Antisemitismus“, meinte Frisch, als ich mich vor einigen Monaten mit ihm in Rom darüber unterhielt. „Der Antisemitismus ist nur ein Beispiel.“

Frisch läßt Andri, den Jüngling, von dem alle glauben, er sei ein Jude, zu Beginn des Stückes sagen: „Ich bin nicht anders. Ich will nicht anders sein!“

Vergebens. Er lernt einzusehen, daß man nicht ist, was man ist, sondern das, was die anderen in einem sehen.

Und gleich darauf folgendes: „Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten: Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfaßbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlaß wieder begehen ...“ "

http://www.zeit.de/1961/45/mitschuldige-sind-ueberall

seit dem beginn der 90er jahre hat sich die welt rasant in vielerlei hinsicht verändert und die technisch mögliche "künstliche intelligenz" feiert sich selbst. leider ist dabei nicht zu übersehen, dass die "menschliche intelligenz" damit nicht mithalten kann und auch keine starke "lobby" für sich - aus rein menschlichen gründen der vielfalt - entwickelt hat. eine gravierende folge davon ist die zunehmende denk- und erinnerungsUNfähigkeit, welche den kontext und deine ergänzungen gar nicht mehr ernst/wahrnimmt.

^^ ich höre gern der plauderei "alter männer" zu und weiß:

"dass es Kunst gibt, heißt bereits, dass sie sich durch Phantasie von den Diktaten der dominanten Realitäten abhebt und ein Stück weit tatsächlich von ihnen befreit. Sie bewegt sich, wie man mit Heiner Müller sagen könnte, jenseits von Hoffnung und Verzweiflung. Ihre Heiterkeit indiziert ihre Kontingenzoffenheit, das Wissen um ein indefinites Morgen, von dem niemand sagen kann, welche Gestalt es annehmen wird."

Und ich rate zum Benutzen des eigenen Verstands, denn Frischs mysogine und auch zum Teil fremdenfeindliche Haltung erschliesst sich auch aus der Lektüre seiner Texte.

Der gute Rat, den Sie schließlich erteilen, wirkt im Zusammenhang mit dem polyperspektivischen Charakter von literarischen Texten seltsam. Meinen Sie, es gibt immer nur eine gut begründete Deutung? Er wirkt auch derart unbescheiden, das er sein Ziel wohl sehr verfehlen wird.

ihr Kommentar ist irreführend formuliert. Sie schreiben, "die Auszüge" aus Frischs Roman "Jürg Reinhart" sagten doch alles. Dann folgt ein langes, unausgewiesenes Zitat, das nicht etwa einen solchen alles sagenden Romanauszug darstellt, sondern eine Textkopie von der Website Charles Linsmayers, die wiederum nur wenige Worte Originaltext aus dem Frisch-Roman enthält. Dazu die Selbsterklärung von Charles Linsmayer (Zitat auf derselben Website): "Falls Sie an eigenwilligen Porträts zu Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt und insbesondere aus der viersprachigen Schweiz des Zeitraums 1890 bis 2000 interessiert sind, finden Sie hier eine Fülle biographischer Artikel dazu."

Alles in Allem möchte ich nicht sagen, dass Frisch ein Heiliger sei, den man nicht kritisieren dürfe... aber zu einer differenzierten Auseinandersetzung gehört mehr als die Deligitimierung von Frischs Gesamtwerk durch die - nach wie vor - nicht belegte Behauptung, dass er NS-Sympathisant gewesen sei.

Die zitierten Zitate selber stammen aus dem Roman Jürg Reinhardt. Wen sie noch mehr lesen wollen über Max Frisch sexistischen und antisemitischen frühen Texte wie eben dieses Machwerk "Jürg Reinhardt", empfehle ich sehr das Buch REINHEIT ALS DIFFERENZ

http://www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-0340-1364-2&type=Kurztext

Weil das deutsche Stadttheater die rassistischen Stereotypen evtl doch mehr verinnerlicht hat in seiner Struktur als es seine Verteidiger*innen zuzugeben wagen? Aber eben: Dem Vorwurf bezüglich Halbwissen muss man doch dezidiert widersprechen.

Ebenfalls sehr zu empfehlen, ist natürlich das sorgfältig recherchierte Buch "Stürmische Jahre" von Eveline Hasler zu der Phase des Schauspielhaus Zürich, Zitat aus dem unten verlinkten Artikel: "Hasler rundete ihre Lesung ab, indem sie auf die Rolle des Schriftstellerverbands in der damaligen Zeit aufmerksam machte. «Der Verband war gegenüber Rieser feindlich eingestellt und verlangte, er solle mehr Werke von Schweizer Dramatikern spielen lassen», erklärte sie. «Auch Max Frisch tat sich damals gegenüber dem jüdischen Theaterdirektor mit antisemitischen Äusserungen hervor. Dies, lange bevor er ‹Andorra› verfasst hatte», sagte Hasler weiter. Die damalige Stimmung war ein «Wald von Aggressionen»."

https://www.zsz.ch/meilen/standard/drei-familien-in-einer-dunklen-zeit/story/29224542

vielleicht erinnerst du dich ja noch an die zeit am züricher theater von rieser, in welcher du an deine jüdische freundin zahlreiche briefe geschrieben hast? in den gesprächen mit thomas mann habt ihr oft über die möglichkeit diskutiert, dort ein migrantentheater für exilanten am leben zu halten und konntet lange beide nicht die zweifel zwischen "toleranz und konsequenz" ausräumen.

aus heutiger sicht sind diese damaligen zweifel nicht für alle zu verstehen - manchmal bieten sie auch die grundlage für neue werke, so als hätten diese damit einen anspruch JENSEITS aller zweifel DICH zweifelsfrei in ein bild zu passen - ist das nicht die pure ironie zu deinem haupthema: "du sollst kein bild dir machen" ?

ich habe die bücher von eveline hasler nicht gelesen - jedoch viel über die 30er jahre und auch alle bücher von dir. wie schon gesagt: ich interessiere mich nicht für folklore, auch nicht für "munkel-folklore" ...

"Wenn sie im Collageverfahren historische Zeugnisse stehenlässt, ohne sie in den eigenen Text einzuschmelzen, wirkt ihr Buch besonders überzeugend. Eingestreute Bemerkungen wie «die Leute munkelten», «raunte man», «hiess es» unterstreichen zum andern die Unüberprüfbarkeit von kolportierten Berichten, etwa über die Eheleute Rieser. Solches liest sich dann wie ein chorähnlicher Kommentar, der Distanz markiert."

https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/die-dreissger-jahre-am-zuercher-schauspielhaus-1.18609722

Das stimmt. Ich habe eine Übersprungsassoziation gemacht - und in dem Punkt Rieser/Wälterlin verschmolzen zu einer Person. Rieser wurde von der Frontisten der damaligen Zeit wegen seiner „Rasse“ und seiner unschweizerischen Spielplans attackiert und nicht wegen seines „Schwulseins“. Das war falsche Vermischung mit der Geschichte von Oskar älterlin. Danke für den Hinweis.