meldung

Caroline Stolz neue Schauspieldirektorin in Trier

Von Baden in die Römerstadt

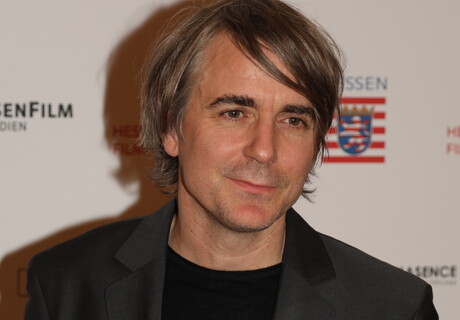

3. Februar 2017. Caroline Stolz wird ab der kommenden Saison Schauspielleiterin am Theater Trier. Das meldet der Trierische Volksfreund heute. Sie folgt auf Ulf Frötzschner.

Wer General-Intendant Karl Sibelius beerbt, ist derweil noch unklar. Die Stadt werde die Stelle im Frühjahr neu ausschreiben, heißt es. Sibelius wurde nach Bekanntwerden von Millionen-Defiziten im vergangenen November gekündigt.

Caroline Stolz wurde 1977 in Bonn geboren. Von 2008 bis 2014 war sie Leiterin der Spielstätte Wartburg und Hausregisseurin am Staatstheater Wiesbaden. Derzeit ist sie künstlerische Direktorin für Oper und Schauspiel am Theater Pforzheim. Das Trierer Publikum kennt sie bereits durch die Inszenierungen "Der Vorname" und "Der nackte Wahnsinn" am Haus.

(Trierischer Volksfreund / www.carolinestolz.de / miwo)

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Wir sichten täglich, was in Zeitungen, Onlinemedien, Pressemitteilungen und auf Social Media zum Theater erscheint, wählen aus, recherchieren nach und fassen zusammen. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem finanziellen Beitrag.

mehr meldungen

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal gute Idee!?

-

RCE, Berlin Magie

-

Pollesch-Feier Volksbühne Punkrocker

-

Die kahle Sängerin, Bochum Bemerkenswert

-

Intendanz Weimar Inhaltlich sprechen

-

Akins Traum, Köln Unbehagen mit dem Stoff

Es ist nicht alles schlecht gewesen unter Karl Sibelius. Künstlerisch ist unser Theater erblüht wie es Jahre nicht der Fall war. Ein Niveau, das sich mit großen Theatern messen konnte. Sollte damit Schluss sein, bleibt nur noch die Reise nach Frankfurt oder Wiesbaden.

https://www.opus-kulturmagazin.de/breaking-news-schauspielensemble-des-theaters-verlaesst-trier/

gehen wohl 10 von 12 Darstellern, plus Dramaturg und Regieassistentin.

http://www.trier-reporter.de/theater-trier-schauspiel-ensemble-blutet-aus-trier-trier-trier-trier/

Trierischer Volksfreund: http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/kultur/Kultur-Zehn-gehen-weg-Dahin-zieht-es-die-Trierer-Schauspieler;art764,4686418

"Bei der Spielplangestaltung hatten wir schon eine Vision: Stadttheater ist nicht nur reduziert auf Umbruch und den Drang, unbedingt ein junges Publikum ins Haus zu holen." "Deshalb werden wir auch mit einigen Inszenierungen rausgehen aus dem Theater. Wir haben nämlich schon gemerkt, dass viele Menschen es gutheißen, kein Theater à la Berlin oder München oder Hamburg geboten zu bekommen, sondern eines, das die Region ins Haus holt und selbst in die Region hinausgeht."

Link: http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/kultur/Kultur-An-die-Arbeit-vorurteilsfrei-und-unbelastet;art764,4709784

ÖFFENTLICHES STADTTHEATER GEGEN REGIONALE SCHAUBUDE – EINE PARTEINAHME

Theater um`s Theater ist derzeit nichts Ungewöhnliches. Auch in Trier ist in den letzten beiden Jahren das Theater selbst zum Hauptdarsteller des kulturpolitischen Spielplans geworden. Hohe Defizite, Personalquerelen, ein geschasster Intendant und flüchtende Abonnenten haben das Drei-Sparten-Haus zum allgegenwärtigen dramatischen Schauplatz gemacht. Inzwischen ist der Bestand des Hauses gesichert. Hier wie anderswo stellt sich jetzt die Frage: was muss das öffentlich geförderte Stadttheater leisten? Da ist dann auch in Trier schnell der Gemeinplatz zur Hand, man müsse den Bürgern ihr Theater als Ort der Identifikation zurückgeben. Was im Klartext meint: die Zuschauer zurückholen. Wie das in der Römerstadt geschehen soll, hat Schauspieldirektorin Caroline Stolz in einem Interview mit der regionalen Zeitung erläutert: „Wir haben schon gemerkt, dass viele Menschen es gutheißen, kein Theater à la Berlin oder München oder Hamburg geboten zu bekommen, sondern eines, das die Region ins Haus holt und selbst in die Region hinausgeht.“

Da war man vor 200 Jahren in Trier weiter. Dort führte ein bürgerliches Liebhabertheater quasi als Gegenveranstaltung zum Schaubuden- und Unterhaltungstheater eines örtlichen Gastwirts die entfernten aufklärerischen Dramen von Schiller und Stücke von Goethe auf, der zu jener Zeit als Dramatiker kaum gespielt und höchst misstrauisch beäugt wurde. Es war übrigens genau diese Abkehr vom reinen Entertainment, die zur Gründung der meisten Stadttheater im deutschsprachigen Raum führte.

Dass Theater heute anders aussehen und agieren muss, als vor 200 und selbst vor 50 Jahren, ist unbestritten. Theater heute verfügt über neue Formate, öffnet sich einem pluralistischen Publikum aller Milieus und kann alles zur Bühne machen. Allerdings sind auch seit den 90er Jahren angesichts leerer kommunaler Kassen, geringer erwirtschafteter Deckungsquoten und nicht zuletzt einer zunehmenden massenmedialen Konkurrenz die öffentlichen Theater unter einen permanenten Legitimationsdruck geraten, der weder ihrem Selbstvertrauen noch dem Vertrauen zu ihren Stoffen gutgetan hat. Mancherorts entstand dabei eine in- und aushäusige Hyperaktivität, die immer mehr Spielorte, immer neue Formate und hyperdidaktische, multi-medial überfrachtete Inszenierungen produzierte. Vor solcher Überfülle kann Verzicht durchaus Fortschritt bedeuten.

Eine Hinwendung zu Heimattümelei, Kirchturmdenken oder einem von Einar Schleef beklagten restaurativen Zeitgeist und seiner Ästhetik darf damit allerdings keinesfalls verbunden sein. Natürlich muss das Stadttheater zur Identitätsbildung beitragen, aber als Ort der Auseinandersetzung und Bewusstwerdung, an dem der gesellschaftliche Makrokosmos wie der Mikrokosmos des Individuums verhandelt wird. Wer einzig auf Vertrautes setzt, reduziert die Schaubühne als Ort der Selbstvergewisserung auf einen Ort der platten Selbstbestätigung. Das öffentlich geförderte Theater trägt öffentliche Verantwortung. Es muss seinen Besuchern Fenster in die Welt und in sich selbst öffnen. Statt es gegen die Zentren abzugrenzen, muss es ihnen auch ästhetisch den Anschluss dorthin schaffen. Lokal handeln und global denken, ist geradezu ein Gebot im Gegenwartstheater. Dass auch die Bürger der Region Trier so denken, zeigen die beliebten Theaterfahrten nach Luxemburg zu den internationalen Theater-Gastspielen dort. Niemand sollte anstreben, vor leerem Haus zu spielen. Sich allerdings einem so genannten regionalen Publikumsgeschmack anzubiedern, rückt das Stadttheater in die Nähe jener Schaubude, die es seinerzeit hinter sich lassen wollte.

Eva-Maria Reuther