Lear [Livestream] - Deutsches Theater Berlin

Inzidenz nahe null

von Gabi Hift

Berlin / online, 1. Mai 2021. Die großen psychologischen Rätsel sind und bleiben doch das Spannendste am Theater. Hier ist es eines hinter den Kulissen: Was hat den Regisseur Sebastian Hartmann dazu gebracht, bei der Umarbeitung seiner Inszenierung für den Livestream ausgerechnet den Epilog, Wolfram Lotz‘ "Die Politiker" bis zur Unkenntlichkeit zusammenzustreichen? Jenen Teil, der in sämtlichen Kritiken in höchsten Tönen gelobt wurde. Den auch die Nachtkritik damals "funkelnd und unvergesslich" fand. Welcher Teufel hat ihn geritten? Trotz? Jedenfalls ist man höchst verblüfft und enttäuscht, sobald die bejubelte Stelle kommt und vom Text kaum noch zehn Prozent übrig sind.

Intensivstation Deutsches Theater

"Lear/Die Politiker" hatte im September 2019 Premiere und konnte dann bis zum ersten Lockdown nur wenige Male gespielt werden. Die Entscheidung, die Inszenierung nun für einen Livestream neu zu bearbeiten, hatte vermutlich zwei Gründe: zum einen hat die Premiere von Sebastian Hartmanns "Zauberberg" als Live-Stream dem Deutschen Theater Berlin den wohl größten Erfolg des Streaming-Jahres beschert: mehr als 10.000 Zuschauer*innen und eine Einladung zum Theatertreffen. Damit haben Hartmann und sein Filmteam bewiesen, dass sie großartige filmische Lösungen finden können und auch, dass die Hartmann'sche Ästhetik mit ihren oft traumartigen, vernebelten Räumen im Videostream sehr gut zur Geltung kommt. Der andere Grund war wohl, dass die Kritik ziemlich harsch befunden hatte, dass Hartmann seinen Lear von Anfang an als dahindämmernden Sterbenden in einem Krankenhausbett zeigte, und über der ganzen Inszenierung ein Gefühl von Lähmung läge. Ein halbes Jahr später musste diese Prämisse visionär erscheinen.

Am und im Krankenbett: Markwart Müller Elmau, Michael Gerber, Cordelia Wege, Peter René Lüdicke © DT Berlin

Am und im Krankenbett: Markwart Müller Elmau, Michael Gerber, Cordelia Wege, Peter René Lüdicke © DT Berlin

Tatsächlich sind die Bilder zunächst erschreckend aktuell, sie könnten direkt aus der Tagesschau stammen. Zu Beginn fährt die Kamera an der Charité vorbei zum Seiteneingang des Deutschen Theaters, das im Inneren komplett zur Krankenstation umfunktioniert ist. Ein Einzelzimmer befindet sich auf der Bühne, ansonsten steht dort nur noch ein Windrad funktionslos im Raum. Die Wand zum Zuschauerraum ist geschlossen, als habe es ihn nie gegeben. Hinter der Bühne sind die Garderobenräume zu weiteren Krankenzimmern umgebaut. In den Betten liegen alte Männer in einem Dämmerzustand (Markwart Müller-Elmau und Michael Gerber). Man kann sie als gedoppelte Lear-Figur begreifen oder als Lear und Gloucester, das ist aber letztlich egal, denn die ganze Lear-Geschichte mit der guten und den beiden bösen Töchtern findet nicht statt.

Kann das Corona sein?

Es gibt überhaupt keine Erzählung, stattdessen ist ein stationärer Dauerzustand zu sehen: sterbende, demente alte Männer und ihre Töchter und Söhne, die ihnen am Totenbett bittere Vorwürfe machen: "Mein Leben, meine Träume hast du mit deinen leeren Worten gestohlen! Sag uns jetzt nicht, was unsere Pflicht ist.“ Was auf den ersten Blick genau zur Corona-Situation zu passen scheint, ist dann doch spürbar in einer Zeit davor entwickelt, die noch nichts von einer Epidemie wusste, die selektiv alte Menschen tötet. Mörderische Töchter und Söhne sind ja erstaunlicher Weise kaum auf den Plan getreten, stattdessen hat sich das vierte Gebot ("Du sollst Vater und Mutter ehren") als archaisch tief verwurzelt erwiesen. Die Gesellschaft als Ganzes war sich in allen Ländern überraschend einig, dass man das Leben der Alten schützen müsse.

Wenn man nun in der Inszenierung die Hände von Töchtern sieht, die nach den Kehlen der Väter greifen und dann im letzten Moment doch nicht zudrücken, während die Rollen der guten Kinder, die ihre Väter retten wollen, gestrichen sind, dann wirkt das seltsam verkehrt. Und auch die Vorwürfe, die die Jungen den Vätern machen: dass sie rücksichtlos das Wirtschaftswachstum betrieben und das Klima für ihre Kinder zerstört haben, würde man nicht am Bett eines gerade an Corona sterbenden Vaters erheben, so dass hier nur das ganz allgemeine Bild der Krankenstation "passt" und der Rest ein an keine konkrete Wirklichkeit angebundenes Konglomerat aus Textfetzen bleibt. Die werden aber hochemotional vorgetragen, es wird gebarmt, gelitten und geklagt – und darunter wummert ein ewig dräuender Soundteppich.

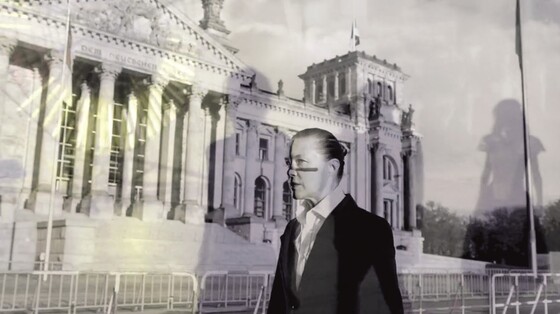

Unterwegs in der Doppelbelichtung: Cordelia Wege © DT Berlin

Unterwegs in der Doppelbelichtung: Cordelia Wege © DT Berlin

Nach einer quälenden Stunde voll hohlem Pathos folgt plötzlich ein kurzes, vergnügliches Intermezzo: Ben Hartmann kommt durch den Bühneneingang, packt seine Gitarre aus und wandelt singend durchs Foyer zur Bühne. Auf einmal erscheinen alle Wände wie in einem Zeichentrickfilm. Auf der Bühne ersteht ein ganzes Dorf in Scherenschnittart – eine Kutsche fährt durch, dann kommt ein echtes Bühnen-Pferd mit zwei Spielern darin hereinstolziert, und alle Schauspieler*innen kommen zusammen, um es zu streicheln. Auf einmal öffnet sich auch der Zuschauerraum, zuerst gezeichnet, dann ganz normal gefilmt, die Schauspieler*innen singen jetzt alle, improvisieren ein Tänzchen. Vollkommen mühelos hat Hartmann eine Märchenwelt mitten aus der trüben Bedeutungssuppe heraus gezaubert. Aus dem Fenster des kleinen, gezeichneten Dorfhäuschens streckt sich ein großer, behaarter Arm, schnappt sich eine winzige Jungfrau und zieht sie in der Faust zappelnd ins Fenster.

Ins Reich des Todes

Nach diesem bezaubernd absurden Scherz ist es wieder vorbei mit dem Spaß. Und das ist das zweite große Rätsel:, warum Hartmann, der Märchenspezialist, sich dem Märchen vom grausamen König Lear und seinen drei Töchtern so obstinat verweigert. Nun beginnt der "Politiker"-Text von Wolfram Lotz, aber völlig anders als er laut Beschreibung in der Premiere gewesen sein muss. Kein kühles, virtuoses Solo von Cordelia Wege an der Rampe. Stattdessen sieht man sie im Film am Bundestag vorbeilaufen und in einen Kanal springen, gleichzeitig sprechen alle Schauspielerinnen den Text durcheinander auf der Bühne, zeitversetzt, und mit irgendwelchen Emotionen unterfüttert. Man versteht praktisch nichts, in wenigen Minuten ist der Spuk vorbei, die "Politiker" sind in den großen Bedeutungsteig eingerührt und man schmeckt sie nicht mehr heraus.

Sie bilden auch nicht mehr den Schlusspunkt. Stattdessen erscheint Almut Zilcher im Pelzmantel und bringt die Sache ordentlich zu Ende. Erst holt sie die beiden Lears und dann auch noch alle anderen Figuren heim ins Reich des Todes. Der Text, den sie dabei spricht, kommt mir seltsam bekannt vor, dann erkenne ich ihn: es ist der Schlussmonolog von Frau Alving aus Ibsens "Gespenstern", 1:1 per copy and paste aus Hartmanns "Gespenster"-Inszenierung von vor vier Jahren transferiert. Unter anderen Umständen könnte man das vielleicht amüsant finden. Ein Crossover: "Better Call Mrs. Alving", die wir schon aus "Breaking Dead" kennen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist einem der Humor schon gründlich vergangen und diese Wiederverwurschtung lässt endgültig einen üblen Nachgeschmack von Beliebigkeit zurück.

Der Text von Wolfram Lotz ist übrigens wunderbar. Ich weiß das nur, weil ich ihn zur Vorbereitung gelesen habe. Leider bietet dieser Stream keinen Anlass, ihn zu loben, wie ich es gern getan hätte. Aber für alle, die es interessiert: Hier gibt’s die ersten zehn Minuten, gelesen von Wolfram Lotz selbst. Warme Empfehlung, es ist ein großes Vergnügen.

Lear [Livestream] nach William Shakespeare und "Die Politiker" von Wolfram Lotz

Regie: Sebastian Hartmann, Kostüme: Adriana Braga Peretzki, Musik: Samuel Wiese, Bildregie: Voxi Bärenklau, Animation: Tilo Baumgärtel, Licht: Robert Grauel, Dramaturgie: Claus Caesar.

Mit: Elias Arens, Michael Gerber, Manuel Harder, Markwart Müller-Elmau, Peter René Lüdicke, Linda Pöppel, Birgit Unterweger, Cordelia Wege, Almut Zilcher, Ben Hartmann.

Premiere der Livestream-Version: 1. Mai 2021

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten, keine Pause

www.deutschestheater.de

Über seine Poetologie spricht Wolfram Lotz in unserer Reihe Neue Dramatik in 12 Positionen. Dort trägt er auch eine Passage aus Die Politiker vor (ab 51:45).

Ähnlich wie beim "Zauberberg" nutzte Hartmann auch an diesem Abend "die Möglichkeiten der Tricktechnik, um das traumartige, assoziative Gewebe zu erzeugen, das seinen Inszenierungen eigen ist", schreibt Felix Müller in der Berliner Morgenpost (2.5.2021, hinter Paywall). Die Inszenierung des Generationenkonflikts überzeugt den Kritiker im aktuellen Corona-Kontext nicht: "War nicht gerade eine große Solidarität mit der älteren Generation zu erleben, die in den Stationen isoliert wurde?" Aus dem Originalabend sei der "spannende Bruch" zwischen "Lear" und "Die Politiker" geblieben, auch wenn die gekürzte Rezitation des Monologs beim Gang durch das Regierungsviertel "vielleicht auch durch die visuelle Überwältigung, viel verliert".

Für die Sendung "Fazit" auf Deutschlandfunk Kultur (1.5.2021) schaute Michael Laages den Stream. Die Shakespeare-Anteile des Originalabends seien weitestgehend "eliminiert". Stattdessen biete der Abend "starke" eigene Texte, deren Autorenschaft der Kritiker gern ausgewiesen sähe. An seiner "Dringlichkeit" und der Kraft seiner "Attacke", diese "alten Männer haben die Welt an den Rand des Abgrunds getrieben", besteht für den Kritiker kein Zweifel. Das Finale mit "Die Politiker" würdigt Laages als Teil einer "großen Abschiedsapotheose", die "dem Abend den letzten, wirklich sehr erschreckenden und unter die Haut gehenden Ton mitgibt". Im Ganzen habe der Abend in der Streamfassung "deutlich an Intensität gewonnen".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

P.S.: Seine Wahrnehmung der Politiker ist auch eine Aussage. Auch hier sollte man der Wahrnehmung nachgehen.

Bildlich ist es nahezu perfekt, Voxi Bärenklau als Videomastermind gibt alles: schickes, artsy Schwarz-Weiß, Überblenden, Schnitte auf den Punkt, Einbeziehung von weiterem Videomaterial, das alles mit eindringlichem und dräuenden Dauersoundtrack. Aber mir fehlt dann plötzlich die Leichtigkeit des Spiels und die Einbeziehung des Bühnenraums, die beim "Zauberberg" noch meisterhaft gelungen war. Darüber hinaus geht durch das regelmäßige Überlagern von vorproduziertem Video und Livebild das m.E. unbedingt notwendige Gefühl der Zeitgleichheit verloren. So sind wir, obwohl "Lear" eindeutig live im Theater produziert wird, plötzlich im Feld Video und Videokunst.

Aber für Hartmann-Kenner ist viel zu entdecken, das Sammelsurium aus anderen Inszenierungen erwähnt Frau Hift schon teilweise. Der von ihr gelobte Zeichentrickfilm ist ebenfalls nicht neu, stammt aus "Berlin, Alexanderplatz".

Zuletzt: unverständlich ist wirklich, warum der "Politiker"-Text im Grunde wegfällt, ebenfalls mit in den Eintopf geschnippelt wird. Im Theater war er zwar für mich eher ein angehängtes Kabinettstückchen, hatte aber Wucht, hier geht er unter.

Insgesamt ein nicht uninteressanter Versuch, der aber nicht gelingt.

Dafür bin ich dem Team sehr dankbar. Auch dem behutsamen Abwegen zwischen filmischen und theatralen mitteln. Vorsichtig. Liebevoll. Erbarmungslos. Konsequent.

Wieso sich Kritiker*innen heute noch über verweigerte Narrative bei Hartmann-Inszenierungen aufplustern ist mir ein Rästel. Eine eindimensionale Kritik, wie ich sie empfinde, die sich mit dem entdecken des "widerverwurschtungs"-Motiv zufrieden gibt und kaum dem Horizont der (neu-)erarbeiteten Motive des künstlerischen Teams gerecht wird.

Eine verstaubte Kritik die schnell vergessen gehört.

In meinen konnte ich sie leider nicht finden. Mir bleibt der Abend wirr, zerfahren und hol.

Und warum man man die Verweigerung eines Narrativs bei Hartmann nicht mehr bemängeln darf, erschliesst sich mir überhaupt nicht.

seine Herangehensweise überzeugt mich nunmal nicht. Aber ich versuche es immer wieder