Der Jude von Konstanz - Stefan Otteni wagt sich in Konstanz an das Stück des Antisemiten Wilhelm von Scholz

Immer unter Verdacht

von Thomas Rothschild

Konstanz, 7. Juni 2013. "Ich wähnte mich im äußeren Geltungskampf den auf der Bühne und in der Presse stets vorgezogenen jüdischen Schriftstellern mit meiner langsameren, tiefgründigeren, schwereren Art nicht gewachsen und hatte wie das hässliche graue Entlein das unbestimmte Gefühl, diese sogenannte 'moderne' Manier, mit der man dort den Erfolg machte, nicht zu können." So zitiert Ursula El-Akramy in ihrem Buch "Die Schwestern Berend. Geschichte einer Berliner Familie" Wilhelm von Scholz, der mit der jüdischen Schriftstellerin Alice Berend über Jahre hinweg befreundet gewesen war. Die Selbstaussage liefert einen aufschlussreichen Hinweis. Man musste und muss bis heute nicht von Haus aus ein überzeugter Antisemit sein, um antisemitische oder auch ganz allgemein fremdenfeindliche Maßnahmen zu begrüßen und zu unterstützen: Sie schaffen unliebsame Konkurrenz aus dem Wege.

"Die wachsende Gefahr noch nicht erkannt"

Wie geht man um mit einem Drama, das das spätere NSDAP-Mitglied, das schon 1933 ein Treuegelöbnis an Adolf Hitler unterzeichnet und 1944 unter dem Titel "Eherne Tafel" ein Huldigungsgedicht an Adolf Hitler veröffentlicht hat, 1905 geschrieben hatte und das kaum als antisemitisch verstanden werden kann? Zwar hat sich der Nationalkonservative Wilhelm von Scholz später selbst ausdrücklich von seinem "Juden von Konstanz" distanziert ("Ich war (...) noch keineswegs fähig, die Gefahr der wachsenden jüdischen Vorherrschaft in Wissenschaft, Kunst, öffentlichem Leben zu erkennen und richtig einzuschätzen"), aber reicht das aus, um das Stück für alle Zeit mit einem Bann zu belegen? Schwerer könnte ein anderes Argument wiegen: Lohnt eine Aufführung überhaupt? Ist das Drama literarisch hinreichend interessant, um es auf die Bühne zu bringen? Und wenn ja – in welcher Form? Kann man von der Biographie des weitgehend vergessenen Autors, den man mit dieser Inszenierung immerhin ohne Not in Erinnerung ruft, abstrahieren, oder soll, muss man sie in diesem Zusammenhang thematisieren?

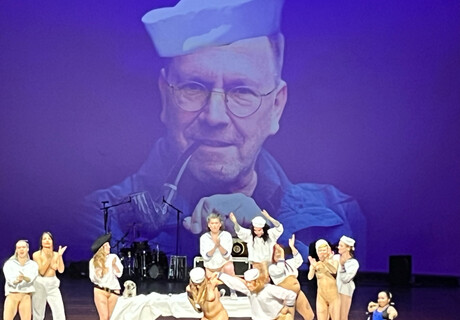

Kann man das Stück spielen? "Der Jude von Konstanz" © Ilja Mess

Kann man das Stück spielen? "Der Jude von Konstanz" © Ilja Mess

Nasson alias Nathan

Das Theater Konstanz hat sich dieser Problematik gestellt. Was für die Aufführung spricht, ist einmal der lokale Bezug des Stoffes und dann das Spielzeitmotto des Konstanzer Theaters "Heimat". Mit ihm hat das Stück tatsächlich wesentlich zu tun.

"Der Jude von Konstanz" spielt im 14. Jahrhundert und, wie der Titel ankündigt, in Konstanz, er verarbeitet mehrere historische Quellen. Er ist in gebundener und einer archaisierenden Sprache, im "hohen Stil" abgefasst. Verse wie die folgenden sind kennzeichnend für das Stück und gewiss nicht typisch für die Dramatik des 20. Jahrhunderts: "Ich mag nicht töten. Auch in Qual und Schmerz / fließt dunkelgolden noch das Dasein weiter; / sich selbst erfüllend wehrt es noch dem Tode."

Der Titelheld, der Jude Nasson, wird unverkennbar als später Verwandter von Lessings weisem Nathan gezeichnet. Sogar der Name beschwört durch seinen Anklang die zentrale Bühnenfigur der Aufklärung. Gleich zu Beginn charakterisiert Nasson die Stimme der Vernunft, die der Leichtgläubigkeit und dem Aberglauben widerspricht. Er ist Arzt und als solcher dem rationalen Denken verpflichtet.

Und 1933?

Ein Besucher Nassons bemerkt beiläufig: "Es ist halt so: / man hat die Juden immer im Verdacht." Das klingt im Zusammenhang bedauernd. Antisemitisch ist es nicht, eher eine Anklage gegen antisemitische Vorurteile. Scholz benennt auch, historisch zutreffend, eine der Ursachen der Judenverfolgungen: dass man bei ihnen Geld geliehen hatte und die Zinsen nicht bezahlen wollte. Hat er das 1933, als jüdische Wohnungen und Geschäfte "arisiert" wurden, ihre Mieter beraubt und verjagt wurden, vergessen? Den Juden Asarjah lässt Scholz sagen: "O hütet euch! Glaub' mir, sie schlafen nur, / und irgend einmal bricht es wieder los." Hat er diese Warnung verdrängt, als in der Reichspogromnacht die Synagogen brannten?

© Ilja MessNasson ist zum Christentum übergetreten, um das Heimatrecht zu erhalten und ein Krankenhaus gründen zu können. Er soll den todkranken greisen Bischof retten, der die Juden vor der Verfolgungslust der Christen schützt. Nach einem judenfeindlichen Stück einer fahrenden Schauspielertruppe kommt es fast zum Pogrom. Als ein junger jüdischer Eiferer, der dafür plädiert, dass sich die Juden bewaffnen und gegen ihre Peiniger wehren – eine Stelle, die heute, nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus ein ganz neues Verständnis provoziert –, einen christlichen Rivalen getötet hat, bricht der Pogrom tatsächlich aus. Als auch noch Nassons Braut, die zur Taufe bereit ist, von dem Juden, der sie zuvor verteidigt hat, erstochen wird, warnt Nasson seine früheren Glaubensgenossen vor der drohenden Gefahr.

© Ilja MessNasson ist zum Christentum übergetreten, um das Heimatrecht zu erhalten und ein Krankenhaus gründen zu können. Er soll den todkranken greisen Bischof retten, der die Juden vor der Verfolgungslust der Christen schützt. Nach einem judenfeindlichen Stück einer fahrenden Schauspielertruppe kommt es fast zum Pogrom. Als ein junger jüdischer Eiferer, der dafür plädiert, dass sich die Juden bewaffnen und gegen ihre Peiniger wehren – eine Stelle, die heute, nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus ein ganz neues Verständnis provoziert –, einen christlichen Rivalen getötet hat, bricht der Pogrom tatsächlich aus. Als auch noch Nassons Braut, die zur Taufe bereit ist, von dem Juden, der sie zuvor verteidigt hat, erstochen wird, warnt Nasson seine früheren Glaubensgenossen vor der drohenden Gefahr.

Von den Christen vorenthaltene Heimat

Der – modern gesprochen: assimilierte – Jude, der zwar die Gebete noch kennt, aber nicht gläubig ist, kehrt in der Stunde der Verfolgung zu jenen zurück, zu denen er einst gehörte; nicht aus einem diffusen Gefühl der kollektiven Zugehörigkeit heraus, sondern eben weil sie verfolgt werden. Für sich selbst sucht Nasson den Tod. Seine letzten Worte lauten: "Ich habe keine Heimat, keine Heimat, / auch nicht als Asch' und Staub, wie ihr doch alle."

Dieser Schluss ist mehrdeutig. 1939 schreibt Wilhelm von Scholz, er habe bereits, als er den "Juden von Konstanz" schrieb, "schon die völlige Unvereinbarkeit des Juden mit unserem Volke" empfunden und dargestellt: "getrennt auf ewig, für alle Zeiten Feinde!" So kann man, muss man aber das Trauerspiel nicht lesen. Der heimatlose, wandernde Jude – das entspricht dem antisemitischen Klischee von Ahasver, dem ewigen Juden.

Aber die Logik des Dramas zeigt das Gegenteil, nämlich wie den Juden die Heimat von den Christen vorenthalten wird. Die Klage am Ende bezieht sich dann auf eine von Menschen bewirkte soziale, nicht auf eine existentielle Wahrheit. Und ist klüger als der Wilhelm von Scholz von 1939. Dass die Konversion zum Christentums nicht die Lösung des Problems ist, hat spätestens der rassische Antisemitismus Hitlers bewiesen. Die Taufe hat keinen Juden vor dem Gas gerettet. Und wie ergeht es jenen, denen man heute Integration abverlangt und die, so sehr sie sich darum bemühen mögen, dennoch ausgegrenzt werden? "Der Türke von Konstanz" muss noch geschrieben werden.

© Ilja Mess

© Ilja Mess

Nicht neu, aber intelligent umgesetzt

Regisseur Stefan Otteni siedelt das Stück weder im Mittelalter noch im Nationalsozialismus an, noch transferiert er es aufdringlich in die Gegenwart. Er verzichtet auch darauf, die Biografie von Wilhelm von Scholz auf der Bühne zu diskutieren – das überlässt er seiner Dramaturgin im Programmheft. Stattdessen kontrastiert er die Wege der Schauspieler zu ihrer Arbeitsstätte in Konstanz mit den Wegen jüdischer Flüchtlinge von 1938 in umgekehrter Richtung. Zudem lässt er Nassons Haushälterin Miriam an einer Stelle einen Text von Charlotte Knobloch aus dem Jahr 2012 sprechen – und das ist keine so gute Idee. Die Frage, ob Deutschland die Juden noch haben will, ist entweder rhetorisch oder kokett. Und die offenbar unvermeidliche Vermischung von antisemitischen und israelkritischen Ansichten erleichtert die Auseinandersetzung nicht gerade. Auch ist das Klischee vom palästinensischen Selbstmordattentäter um nichts weniger denunziatorisch als das vom raffgierigen Geldjuden.

Otteni und sein siebenköpfiges Kern-Ensemble, aus dem einige Schauspieler mehrere Rollen verkörpern, reduzieren Pathos und den klassizistischen Ton des Textes zugunsten einer plausiblen Alltäglichkeit. An manchen Stellen vervielfacht die Regie einzelne Stimmen und deutet so an, dass es sich nicht um individuelle, sondern kollektive Haltungen handelt. Als anonymes Kollektiv machen sich auch unverblümt antisemitische Zwischenrufer aus dem Zuschauerraum bemerkbar – eine nicht mehr ganz neue Idee, die aber hier intelligent umgesetzt ist.

Der Jude von Konstanz

von Wilhelm von Scholz

Regie: Stefan Otteni, Bühne und Kostüme: Anne Neuser, Dramaturgie: Miriam Reimers.

Mit: Zeljko Marovic, Alissa Snagowski, Sophie Köster, Andreas Haase, Ingo Biermann, Kristin Muthwill, Thomas Fritz Jung.

Dauer: 2 Stunden 10 Minuten, eine Pause

www.theaterkonstanz.de

Von einem ebenso sanften wie klugen Regiekonzept spricht Siegmund Kopitzki im Konstanzer Südkurier (10.6.2013). Stefan Otteni gelingen mit seinem zeichenhaften Minimalismus aus Sicht dieses Kritikers "schaurig-schöne Bilder". Eine "unaufdringliche Aktualisierung" trage das Stück aus dem Mittelalter darüber hinaus in die Jetztzeit. "Kein Stuhl, kein Tisch nirgendwo. Das ist modernes Theater." Und ohne Tisch und Stuhl, folgert der Kritiker: "Keine Ruhe, ewige Wanderschaft – ein Abbild der Heimatlosigkeit." Ach.

Bettina Schulte schreibt in der Badischen Zeitung (12.6.2013): Überraschend offenbare sich in Ottenis Inszenierung "nicht nur die Spielbarkeit, sondern auch die Aktualität des Stücks". Die Besetzung des Nasson mit dem serbischen Schauspieler Zeljko Marovic sei der "Grundbaustein für die fast beiläufig geglückte Versetzung" des Kernproblems ins Heute: "Der Migrant steht immer und überall auf der Welt vor der Entscheidung, sich entweder an die fremde Kultur zu assimilieren oder fremd zu bleiben in seiner neuen (Wahl)Heimat – oder womöglich beides zu versuchen: sich selbst im Anverwandeln zu bewahren." Eine Lösung für diese "zerreißende Frage" gebe es nicht – das zeige auch "Scholz' unversöhnliches Stück", das Lessings "Aufklärungs- und Versöhnungsglauben" hinter sich gelassen habe. Dass der Aktualitätsschock keineswegs aufgesetzt wirke, sei allein Ottenis "mit sparsamen, aber sehr deutlichen Gesten arbeitender Regiekunst zu verdanken". Er habe "das Stück großartig wiederbelebt": Den Dichter habe er "damit nicht rehabilitiert".

Im Konstanzer Online Magazin SeeMoZ (10.6.2013) stellt hpk zur eigenen Überraschung fest: Das Stück sei nicht antisemitisch, sondern ein hochaktuelles "Trauerspiel" über Fremdenhass, Ausgrenzung und die Frage, was Heimat sei; außerdem schafften es Regie, Dramaturgie und alle Schauspieler, die Widersprüche "ungemein glaubhaft auf die Bühne zu bringen". Otteni interessiere sich nicht für die lokalen Konstanzer Diskussionen um Straßen-Umbenennung und Grab-Abräumung des Wilhelm von Scholz. Der Inszenierung gelinge die Gratwanderung, ein "gutes Stück eines umstrittenen Menschens" ohne erhobenen Zeigefinger zu präsentieren. Die "beste Premiere" dieser Konstanzer Spielzeit.

Auch Judith von Sternburg findet die Aufführung "spannend" und "zwiespältig". In der Frankfurter Rundschau (10.6.2013) schreibt sie: Das Stück für sich genommen, sei "unverfänglich". Es wimmele von "noblen, vernünftigen, fanatischen und gewaltbereiten Juden und Christen gleichermaßen". Die Inszenierung zeige eine "sorgfältig überlegte, eindrucksvolle Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat und Heimatlosigkeit". Zeljko Marovic als Nasson sei ein echter Sympathieträger, dessen leichter Akzent ihn zugleich zum "Außenseiter für alle" mache. Es sei "in Ordnung", dass Otteni "sich unbedingt auf die Handlung einlässt und einen starken Theaterabend daraus macht". Andererseits sei es "seltsam", dass ausgerechnet die Biografie des Autors selbst außen vor bleibe. "In einer leidenschaftlichen, spielfreudigen, aber an dieser Stelle schmerzfreien Inszenierung bleibt da der Nachgeschmack von Halbherzigkeit."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

dazu noch:

wer ist ein "wahrer" künstler, und wer nicht?

Als ob alle nach Konstanz , Karlsruhe oder Nürnberg fahren würden....

Der Kultur-Shitstorm nimmt auch hier überhand ( liegt ja in der Natur der Sache ) und fächert via angeblicher Rezension eine allgemeinere Diskussion auf , die einzig und allein den Zweck erfüllt , die Inszenierung und ihre Regie zu etablieren.

Sehr interessant wie eine Diskussion über Juden in Deutschland als "shitstorm" bezeichnet wird. Vielleicht ist es ja einfach eine gute Aufführung in Konstanz. Sieht da nicht einfach ein Kollege vom Herrn Otteni im Neid auf die "angeblichen Rezensionen"?

Thomas Rothschild hat ganz recht: Ein Ruck nach recht ist in jedem Land Europas jederzeit denkbar. Ungarn ist das Paradebeispiel. Dabei sind sie heute schlauer, meiden die eindeutigen Schlagworte, wie im Interview von Attila Vidnyánszky sehr deutlich wird. Uns in Deutschland schützt nur die wirtschaftliche Lage. Wenn es bei uns 30% Jugendarbeitslosigkeit gäbe, würde es nach rechts ganz anders zugehen...

Es schreibt ein "böses Volk-Statisten_Mitglied" ...

Keine Ahnung, ob Dein gewünschtes Klientel im Theater war; wir hatten auf alle Fälle auch im Nachgespräch im Foyer interessante Fragen bzw. auch Eindrücke, die eben auch "das Volk" mit nach Hause nimmt.

Und da sind auch wir Statisten uns sehr einig mit Herrn Otteni: Wichtig ist es, den Finger in die Wunde zu legen, bis es fast (oder vielleicht auch wirklich) weh tut.... Warum es dann mehr oder weniger weh tut... ist Aufgabe vom Besucher ;-)

Aber... gut...!!! Wenn wer mit einem schalen Geschmack auf der Zunge aus der Inszenierung rausläuft... das ist schon die halbe Miete!!

Schön, dass Du da warst ;-))) !

Da hat sich wohl jemand meiner Initialen bedient. Ich erkläre ausdrücklich das ich dieses Kommentar nicht geschrieben habe. und auch nicht dieser Meinung bin. Ruth Frenk.

Denke nicht, dass dieses Stück auf der Index-Liste des 3. Reichs gestanden hätte und verboten war, wenn es genau das wiedergespiegelt und ausgesagt hätte, was man damals propagandiert hat...

Sorry, da scheint irgendnen Irrlicht sein Unswesen zu treiben :/..

siehst Du das wirklich so? ;-) evtl kannst mich auch anmailen : Lexle@t-online.de

jetzt, da ich die Aufführung gesehen habe, bin ich doch verwundert über Ihre Kritik und noch mehr ihre Bemerkungen, die vor allem darauf abzielen, den Gesinnungswandel des Wilhelm von Scholz zu verstehen und ihn seinen Lesern mit Ungarn-Vergleichen nahezulegen. Die Aufführung selbst beschäftigt sich aber gar nicht mit der Frage der Täter, sondern kümmert sich resolut und - da haben Sie recht - sehr parteilich um die Opfer. Das macht unbedingt ihre Stärke aus: Nicht zu fragen, was macht einen nationalen Dichter zum nationalsozialistischen Dichter, sondern was machen die Opfer - die Juden, die Ausländer - mit den vielen Schattierungen des Fremdenhasses (besonders eindrücklich die Rolle des feigen demokratischen Stadtrats im Stück)in ihrer Stadt? Ist das nicht viel wichtiger, die Perspektive derer, die das Leid erfahren, zum Klingen zu bringen, als immer nur wieder die, die Leid zufügen, also unsere?

Wie können Sie da die Aufführung so verkennen und beständig um Fragen kreisen, die der Abend längst überwunden hat?