Hamlet - Ein Chat-Dialog über Shakespeares Ego-Shooter, in blutige Szene gesetzt von Christopher Rüping an den Münchner Kammerspielen

There will be blood

von Cornelia Fiedler und Michael Stadler

München, 19. Januar 2017. Münchner Kammerspiele, William Shakespeares "Hamlet", Regie: Christopher Rüping. Der Kritiker-Chat, powered by Skype:

MS: Also, blutleer war diese Inszenierung von "Hamlet" sicherlich nicht.

CF: Ne, 240 Liter laut SZ-Vorbericht. Da stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität ...

MS: Es wird in "Hamlet" eben ein Blutbad angerichtet.

CF: Naja, die drei Schauspieler*innen übergießen am Anfang vor allem den Bühnenboden aus Metallgittern mit Blut, was nicht besonders effektiv ist. Das Blut versickert ja. Gespielt wird also über einem See aus Blut, den man nicht sieht, von dem man aber weiß. Ist das die Metapher?

MS: Sicher. Viel Blut ist schon geflossen, bevor es losgeht. Weil Christopher Rüping und sein Team ja auch das Stück vom Ende her denken: Alle sind schon tot. Bis auf Horatio, der vom sterbenden Hamlet den Auftrag bekommt, dessen Geschichte weiterzuerzählen. Denn Hamlet ist um seinen guten Namen besorgt. Drei Horatios – Katja Bürkle, Walter Hess und Nils Kahnwald – erzählen nun die Geschichte im Rückblick, schlüpfen wahlweise in alle Rollen.

CF: Naja, dass Hamlet eine blutige Geschichte ist, bei der am Ende fast alle tot sind, ist aber auch das, was wirklich jeder weiß ... Reicht das als Ansatz?

MS: Ich find's schlüssig: Shakespeare ging wirklich rüde mit seinen Figuren um – heutiger Bezugspunkt wäre "Game of Thrones": Eine Figur nach der anderen wird gekillt, egal, ob sie sympathisch war oder nicht.

MS: www.youtube.com/watch?v=Iipgtlikx1U

Hamlet, der freie Radikale

CF: Was mich stört, ist, dass die drei zwar erzählen, dass dabei aber mit ihnen nichts passiert: Wenn Rüping das Erzählen selbst zum Thema macht, dann will ich auch etwas darüber erfahren, wie aus dem Erlebten entweder so etwas wie ein gesellschaftliches "Narrativ" wird – oder eben eine ganz persönliche Sichtweise: Jede*r, die/der etwas erzählt hat ja ein Interesse, warum er/sie das genau so erzählt. Die drei könnten ja verhandeln oder um Deutungen ringen. Das passiert aber nicht.

CF: Es ist egal, wer gerade Hamlet spielt. Er ist vor allem zornig und erinnert (Kapuzenpulli!) an einen durchgeknallten Ego-Shooter-Spieler, der mit der Realität nicht mehr klar kommt.

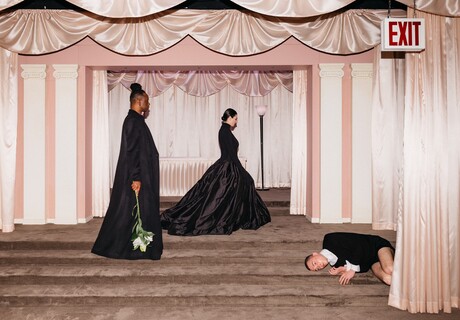

Drei Horatios und ein Musiker suchen einen Hamlet: Walter Hess, Katja Bürkle,

Drei Horatios und ein Musiker suchen einen Hamlet: Walter Hess, Katja Bürkle,

Nils Kahnwald, Christoph Hart © Thomas Aurin

MS: Hamlet ist kein Zauderer bei Rüping, sondern, das konnte man auch vorab lesen, ein "Radikaler", womit ein Bogen zu heutigen Attentätern/Amokläufern gespannt wird. Der Einzelne begeht seine Taten im Namen einer Gruppe – Katja Bürkle als Hamlet und Walter Hess als Horatio spielen, wenn sie sich zwei Finger gegenseitig in den Mund stecken und sich mit Blut beschmieren, eine Art Gangritual durch.

CF: Okay, die Gang formiert sich. Hamlet schwört seine Nr. 2 auf Rache ein – und auf Treue. Das spielen sie sehr deutlich und unnachgiebig, auf eine unheimliche Art "absolut". Schauspielerisch ist der Abend großartig.

MS: Finde ich auch. Vollblutschauspieler.

Der Geist von der Anzeigetafel

MS: Toll ist doch: Sie spielen auf einer leeren Bühne. Nils Kahnwald ist sogar gehandicapt durch einen Meniskus-Riss und muss deshalb weitgehend vom Regie-Assistenten Felix Lübkemann im Rollstuhl herumgeschoben werden. Aber solange sie fest an das glauben, was sie da sagen, wenn sie den Text mit aller Kraft verteidigen, ihre Rollen spielen – und Rollen werden hier gespielt –, dann ist dieser "Hamlet" da.

MS: Die inneren Zustände haben gestimmt.

CF: Also ein psychologischer Ansatz. Aber wir erfahren wenig über die Motivation der Figuren. Als Katja Bürkle/Hamlet den Geist des Vaters zu sehen glaubt, wirft sie sich ein blutiges Laken über und spielt den Geist selbst. Hat Hamlet sich den Geist ausgedacht? Oder wird er fremdgesteuert vom Geist, also von der Anzeigetafel, auf der gelegentlich Befehle aufleuchten?

MS: Das lässt die Inszenierung offen ... Walter Hess hat sich in jede Szene reingestürzt, ohne Gnade. Und Katja Bürkle war furios, gerade, wenn sie als Hamlet sich von Ophelia trennt, sie zusammenstaucht, für nichtswürdig hält ...

MS: "Jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, erniedrigt mich. Du bist mir nicht gewachsen, und ich kann es nicht länger ertragen mich kleinzumachen, um auf dein Hamster-Niveau zu schrumpfen", schimpft Hamlet. Und wird den Kammerspielen nicht gerade vorgeworfen, dass sie unter Niveau unterhalten? Wollen sich nicht manche Zuschauer von diesem Theater "trennen"?

CF: Katja Bürkle trennt sich ja wirklich von den Kammerspielen. Das wäre ein ziemlich lässiger Umgang damit.

"Wir haben schon so schöne Hamlet-Inszenierungen gesehen"

MS: Wie fandst du "Sein oder Nicht-Sein"?

CF: Schön, aber inkonsequent. Der Monolog wird ja von der Schrift auf dem Display eingefordert: "UND JETZT: SEIN ODER NICHT SEIN." Dann penetrant immer wieder "SEIN" "ODER" "NICHT" "SEIN". Bürkle hat keine Lust, geht weg. Eine Randfigur, der Musiker Christoph Hart, übernimmt und zaubert ein wirklich schönes Elektro-Stück mit gesampelten Einspielern alter Theater-Aufnahmen. Das hätte mir genügt ...

MS: ... aber dann müssen auch noch die Schauspieler den Monolog sprechen. Ein Jungspund wie Nils Kahnwald fetzt das "Sein oder Nicht-Sein" eben raus als das, was dieser Monolog längst geworden ist: ein Blockbuster. Ein Hollywood-Kracher. Von Christoph Hart untermalt mit Hans-Zimmer-artiger Musik.

MS: Das klang dann so ähnlich wie: www.youtube.com/watch?v=YoHD9XEInc0

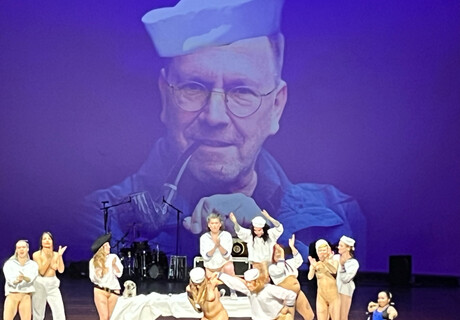

Ein Generationen-Hamlet mit Kapuzenpulli? Nils Kahnwald, Walter Hess © Thomas Aurin

Ein Generationen-Hamlet mit Kapuzenpulli? Nils Kahnwald, Walter Hess © Thomas Aurin

MS: Also lauter Möglichkeiten. Alles nur Ansätze. Fazit (vielleicht): Diesem Monolog wird eh keiner gerecht. Oder: Jede*r kann das daraus machen, was er/sie will.

CF: Die Szene steht auf jeden Fall für einen provokant entspannten Umgang mit einem Klassiker. Insgesamt hatte der Abend eine ziemliche Leichtigkeit, die mir gefallen hat, und viele wirklich lustige Momente. Hamlet quasi als Pflichtübung.

MS: Nach der Vorstellung stand ein Ehepaar in der Schlange vor der Garderobe. Er zu ihr (traurig): Wir haben schon so schöne Hamlet-Inszenierungen gesehen.

CF: Gut, die Generationenfrage. Was kann dieser Hamlet über unsere Generation erzählen?

MS: Alles ist möglich. Empathie, Resignation, Wut – oder man schaut auf das Ganze lässig und unberührt.

CF: Wie am Schluss Christoph Hart, der Musiker, der sich dicke Kopfhörer aufsetzt, laut Musik hört und dem Schlachten zuschaut. Leicht ironisch grinsend, abgeklärt.

Der Schluss auf die einfache Erklärung

MS: Ein lässiger Blick auf das Blutvergießen, vielleicht auch auf den Klassiker "Hamlet". Und auf die heutige Generation von Gewalttätern?

CF: Hamlet ist fanatisiert von seiner Mission. Es hat was Religiöses, wie er abgeht, etwas Erleuchtetes. Er ist bereit alles zu zerstören, was ihm wichtig war. Er sieht alles als verlottert, morsch, hohl – das klingt schon nach dem, was islamistische Konvertiten am westlichen Lebensmodell verurteilen. Die "Gesellschaftskritik" dieses Kapuzen-Hamlet ist wenig fundiert, eher schnell entflammt. Er wirkt wie jemand, der in einer großen Sinnkrise auf eine allzu einfache Erklärung gestoßen wird. Und dann 1:1 umsetzt, was die Anzeigetafel befiehlt.

MS: Die Anzeigetafel ist auch ein Regisseur oder Diktator. Insofern kann das Ganze auch als Kommentar auf die aktuellen Debatten über Theaterhierarchien gelesen werden.

CF: Also eine Absage an die Selbstbestimmung.

MS: Alles ist fremdbestimmt ...

CF: ... beim Morden wie beim "Hamlet"-Spielen.

Hamlet

von William Shakespeare

Aus dem Englischen von Angela Schanelec und Jürgen Gosch

Regie: Christopher Rüping, Bühne: Ramona Rauchbach, Kostüme: Anna Maria Schories, Licht: Stephan Mariani, Musik: Christoph Hart, Dramaturgie: Katinka Deecke.

Mit Katja Bürkle, Walter Hess, Nils Kahnwald.

Dauer: 2 Stunden, keine Pause

www.muenchner-kammerspiele.de

"Was bitte ist der Sinn dieses 'Hamlet'-Blutrauschs?", fragt Wolfgang Höbel auf Spiegel-Online (20.1.2017). Rüping präsentiere eine Versuchsanordnung – "und eine Unverschämtheit gegenüber all jenen eher konservativen Theaterfans, denen die Arbeit des seit gut einem Jahr regierenden Kammerspiele-Intendanten Matthias Lilienthal ohnehin nicht passt". Man könne, so Höbel, "Rüpings Regiearbeit leicht kindsköpfig und intellektuell vermessen finden, vielleicht ist sie bei allem Bemühen um Leichtigkeit auch ein bisschen humorlos in ihrer streberischen Suche nach des Dramas wahrem Kern".

"Also Shakespeare satt, hübsch eindimensional, aber mit Schmackes und unmissverständlich", schreibt Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (21.1.2017) Überhaupt wird hier aus Sicht des Kritikers viel ausgestellt. Jeder Vorgang sei Behauptung, "auch jede Haltung ist eine. Der Anlage nach könnte es ein hemmungslos lustiger Abend sein, vor allem mit der Kunstblutorgie vom Kanister im Bühnenhintergrund. Hier wird fleißig gezapft, und dann schütten sich die Schauspieler den Inhalt großer Eimer über den Kopf. Aber: Die Vorstellung ist brachial humorlos. Rüping meint alles ernst. Das ist ehrenwert. Und intellektuell kommt man seiner Idee vom Amok-Hamlet auch hinterher. Nur erfühlen kann man sie nicht. Sie bleibt eben: Behauptung."

"Rüpings Blutwurst nach Helsingör-Art macht peinlich offenbar, dass der aktuelle Streit über mehr performative Theaterformen oder doch lieber Klassikerpflege in den Kammerspielen nur eine Scheindebatte ist", schreibt Mathias Hejny in der Münchner Abendzeitung (21.1.2017). "Es geht um den Widerspruch zwischen wichtigen dramaturgischen Konzepten und dem Wichtigtuer-Theater aus dem Geiste von Opas Provokationen, das dann auf die Bühne kommt. Vorsätzliche Pubertät ist kein Businessmodell für ein Theater der Zukunft."

"Das Schauspiel der Ära Lilienthal gefällt sich in der Verachtung des Konventionellen und verkennt, wie vorhersehbar es ist", gibt Patrick Bahners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (21.1.2017) zu Protokoll, der Rüpings Inszenierung "komplett verkorkst" findet. "Nichts ist so abgestanden und spießig wie das Anti-Stadttheater im Stadttheater. Die Hellebarde, in Ernst Lubitschs Film 'Sein oder Nichtsein' das rührende Emblem des naiven Fundus-Illusionismus, wird ersetzt durch den Bluteimer."

Alexander Altmann schreibt auf Merkur.de, der Website des Münchner Merkur (25.1.2017), über eine "großartige, präzise und hochkonzentrierte Inszenierung". Mit "spärlichen Mitteln" gelängen "Bilder von wunderbar spröder Poesie". Die drei Schauspieler spielten nicht "Hamlet", sondern sie spielten "Hamlet spielen". Dadurch gewinne das Stück eine "sekundäre" Ursprünglichkeit zurück. So gelinge "erstaunlich mühelos eine grundstürzende Neu-Interpretation der Hamlet-Figur": als "veritabler Psychopath". Kahnwald lege ein "schneidend-herrisches Welterlöser-Gebaren" an den Tag, während Bürkle ihren Hamlet mit "flackernd-böser Ego-Arroganz" ausstatte. Nie sei sie "so gut, so frei und ausdrucksstark" zu sehen gewesen.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Radikal künstlerisch

-

Pygmalion, DT Berlin Mit Leib und Seele

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Verkürzte Denkweise

-

Pygmalion, DT Berlin Schwieriger Vergleich

-

Pygmalion, DT Berlin Schade

-

Pollesch-Abschied Volksbühne Unangebracht

-

Okada in Tokio Schon in München großartig

-

Pollesch-Abschied Volksbühne Platzhirsch-Auftritte

-

Asche, München Link-Hinweis

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

Bitte nie wieder, diesen "Chat-Stil" ausprobieren.

Sorry Leudde von der nachtkritik, aber n bissl Mühe könntet ihr euch auch schon geben, wenn ihr über das Endresultat (Premiere) von 6/8 Probenwochen schreibt...

das ist eine tolle form für eine kritik, liebe nachtkritiker!

(Sehr geehrte/r for real, wir lesen gespannt die Kommentare zu diesem Experiment (und auch die Nebenbemerkungen zur Social Media-Aktivität). Aber dass wir bei Nachtkritik dem Prinzip Theaterkritik misstrauen würden, kann ich angesichts unserer Berichterattung nun wirklich nicht erkennen. Selbst heute macht das von der Vollkritik abweichende Format nur 25% unseres Tagesprogramms aus. Und aufs Jahr will ich's jetzt gar nicht erst berechnen. Mit besten Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

Und dass im 21. Jahrhundert die absolute Deutungshoheit der Kritik einmal spielerisch hinterfragt wird, indem man hier einem Dialog lauschen darf, wie er auch in einer Kantine hätte stattfinden können ist meiner Ansicht nach ein absolut achtenswerter Vorgang. Niemand hat gesagt, dass es von nun an immer so sein wird. Also nicht gleich Schnappatmung bekommen, werte Freunde des göttlichen (Kritiker-)Richterspruchs.

Das erinnert mich eigentlich an die übliche 1-Satz-Beschreibung im Fernsehprogrammheft zum nächsten "Tatort":

"20:15 - 21:45 Durchgeknallter Ego-Shooter-Spieler kommt mit der Realität nicht mehr klar."

Darum geht's im "Hamlet"? Bißchen öde, oder?

Gibt's auf einem andern Kanal nicht was Besseres?

"Vorsätzliche Pubertät ist kein Businessmodell für ein Theater der Zukunft."

Hamlet ist nicht so einfach zu machen. Muss man schon ein bisschen Textarbeit machen. Also, ich versuche es einfach zu sagen ( Entschuldige, FPS ), die Sachen so sprechen, dass die Form der Sprache bestehen bleibt ( Reim, Rhytmus , wasauchimmer ) und man es trotzdem vertsteht. Ist wenigstens das geleistet worden? Kann mir das jemand sagen der es gesehen hat ?

Gruß

Rüping wählt eine Art "Hamlet" von seinen 3 Darstellern - 4 rechnet man den Musiker Christoph Hart hinzu - erzählen zu lassen, die es für mich von der ersten Minute an - und die beginnt bereits mit dem Einlass - spannend machte, dieser Aufführung zu folgen.

Die Bühnenfläche ist mit Gitterrosten ausgelegt. Ein Stuhl, ein Mikrofonständer, ein Tisch, das Equipment des Musikers, ansonsten ist die Bühne nahezu leer. Im Hintergrund - mit einer teils transparenten Plane abgetrennt wird hier ein zusätzlicher Spielraum geschaffen - drei große Tanks, aus denen im weiteren Verlauf reichlich Blut in schwarze Eimer abgefüllt wird. Links eine elektronische Anzeigetafel auf der Hamlet gleich zu Beginn Horatio - hier an alle drei Darsteller gerichtet - beauftragt, seine Geschichte der Nachwelt zu erzählen, was diese dann auch in wechselnden Rollen in Angriff nehmen. So wird die Geschichte überwiegend erzählt und nur in Schlüsselszenen nachgespielt. Die Schauspieler richten sich dabei direkt an das Publikum, das aus dem anonymen dunklen Zuschauerraum durch Aufblenden ins Licht gerückt wird.

Auf dem elektronischen Laufband erscheinen Aufforderungen zu agieren - "weiter, weiter" oder "und jetzt - Sein oder Nichtsein". Um den Anweisungen Nachdruck zu verleihen werden diese noch mit Tönen unterlegt. Zuerst ein "Ping" und dann etwas verärgert ein "Schnarren" (kennt man ja von Smartphones). Hamlet führt Regie noch über den Tod hinaus.

Ja es wird viel Blut vergossen. Dänemark befindet sich im Krieg. Auf dem Spruchband tauchen Namen auf und werden gleich wieder durchgestrichen - Gefallene. Es wird nicht alles gespielt sondern sich auf die Figur von Hamlet konzentriert. So akzentuiert habe ich ihn noch nie gesehen, als egomanischer Rächer, der im Bewusstsein lebt, die aus den Fugen geratene Welt/Zeit wieder ins rechte Lot rücken zu können, ja zu müssen. Hamlet spricht den Geist seines Vaters selbst und es bedarf nachhaltiger Suggestion, damit der vermeintliche Augenzeuge seine Wahnvorstellung teilt.

Grandios wie Katja Bürkle als Hamlet Ophelia - feinfühlig gespielt von Nils Kahnwald - minutenlang beleidigt, beschimpft, beschämt, erniedrigt - menschenverachtend, faschistoid. Mich hat die Wucht an Kinski erinnert.

Spannend fand ich den Umgang mit dem Monolog "Sein oder Nichtsein". Erst will ihn keiner sprechen, dann ergreift der Musiker die Initiative und spielt alte Aufnahmen ein, wobei einem bewusst wird, wie pathetisch die Zeilen klingen können. Schließlich spricht Nils Kahnwald ihn ins Mikrofon mit einer Klarheit und Überzeugung - so hören sich wohl Selbstmordattentäter in ihren Bekennervideos an.

Das Handicap von Kahnwald - Meniskusschaden - und damit überwiegend aus dem Rollstuhl agierend - wurde geschickt mit einbezogen. Je egomanischer Hamlet sich entwickelt, desto diktatorischer behandelt er seinen Handlanger - Regieassistent Felix Lübkemann schiebt den Rollstuhl, dezent, nie den Blick ins Publikum richtend.

Der Ansatz des Erzähltheaters aus der ersten Szene wird am Schluss nochmal aufgegriffen. Walter Hess greift sich das Textbuch und liest die letzten Zeilen vor.

Rüping hat hier mit vielen tollen Ideen eine Geschichte erzählt, sehr blutig aber auch mit Witz (der wieder exzellente Walter Hess etwa in einem wahrlich königlichen Kostüm mit Perücke) und vielen Anspielungen. Eine pointierte, minimalistische, dabei kraftvolle Inszenierung ohne Schlossgemäuer, mittelalterlicher Kostüme und Schwertkämpfen. Eine Bereicherung.

Langanhaltender donnernder Premierenapplaus.

Ich habe, im Gegensatz zu Ihnen, das Werk ja nicht gesehen - darum würde mich rein inhaltlich interessieren: Um was ging's eigentlich? Außer um Blut, Ping und Schnarren?

Münchner Merkur: https://www.merkur.de/kultur/christopher-rueping-inszenierte-hamlet-an-muenchner-kammerspielen-7317668.html

SWR: http://www.swr.de/swr2/kultur-info/ein-radikaler-daenenprinz-kammerspiele-muenchen-christopher-rueping-inszeniert-hamlet/-/id=9597116/did=18863522/nid=9597116/1vv171h/index.html

dpa: http://www.radioeins.com/hamlet-als-wilder-thriller-premiere-an-den-kammerspielen-7523228/

Hamlets Selbstzweifel, oder sonstige Fragen an ihn (sind ja alle schon gestellt) - geschenkt. Kein "Sein oder Nicht Sein" - höchstens als ironische (?) Homage an die Theatergeschichte in Originaltonfestzen. Dafür aber immer "Weiter. Weiter. Weiter." im Display bei der Reportage des finalen Duells am Schluss. Kein "Der Rest ist Schweigen", denn das mehrdeutige "Schweigen" wäre Vergessen, Verrat. Dafür "Weiter. Weiter. Weiter." Auch das ist vieldeutig: Womit "weiter"?

Hoffentlich mit einem Theater, wie dem von Rüping und den Münchner Kammerspielen.

Ganz großartig geeignet, um einen 12-jährigen Buben + Schwester für’s Theater zu begeistern! Das meine ich jetzt gar nicht ironisch. Zwar muss man vorher ein wenig einführen und erklären und alles wird dann auch nicht verstanden. Aber die Ophelia-Schimpfe war prima und natürlich die ein bisserl wie Wasserschlachten verabreichten Bluteimer. Erste Reihe ist etwas kritisch: Uns aber hat’s nicht erwischt. Außerdem soll es sich (Rote Beete + Gelantine) gut rauswaschen lassen.

Ich warte schon auf die nächste Vorstellung: Dann gehn wir noch mal rein und bringen alle Freunde mit.

Diesmal hatten sie einen vollen Eimer auf der Bühne vergessen. Klar, dass wir da sofort die Hand hinein getaucht haben: Angenehm warm. Ich weiß jetzt auch, warum die da barfuß und in Socken herumlaufen: Das Kunstblut macht den Gitterboden aalglatt. Außerdem hat diesmal die erste Reihe - ich auch - einiges abbekommen. Die sollten diese Plätze als Action-Sitze mit Aufschlag verkaufen, inkl. weißer Maleroveralls aus diesem leichten Zellstoffgewebe (Baumarkt, rund 4 Euro). Das würde die Interaktivität, also die Theater-Besucher-Beziehung drastisch intensivieren und die auf der Bühne könnten noch mehr herumsauen. Schutzbrillen wären vielleicht auch ganz gut.

Wir werden auch ein drittes und ein viertes Mal kommen und die letzten Freunde und alle Restbekanntschaften mobilisieren: Allein wie sich die Ophelia-Schimpfe in eine Weltanklagetirade hineinsteigert: Das ist weder Amok, noch Wutbürger, das ist einfach wahr.

Und weil da etwas Wahres gezeigt wird, haben diese Aufführungen dem 12-jährigen Buben wie dem 83-jährigen Opa gefallen und allen altersmäßig dazwischen.

Und: Im Gegensatz zum Film ist so eine Wiederschau keine Wiederholung, sondern ein Neu-Erlebnis: Man sieht nun, was unbemerkt geblieben war und bemerkt Nuancen, Variationen im Spiel - Junior hat gar die Eimer gezählt; es waren weniger - und nimmt die Aufführung anders wahr.

Die Dame neben mir konnte ihr Hermes-Tuch retten, aber ihre Jacke hatte sie unter die Bank geschoben. Nur so als Tipp: Keine gute Idee.

Auch danach geht der „Hamlet“ noch sehr zäh weiter. Christopher Rüping und seine drei Spieler*innen haben den Shakespeare-Klassiker zerpflückt, einzelne Sätze aus dem Kontext gerissen und knallen sie am Publikum und den Mitspieler*innen vorbei auf die leere Bühne. Einen solchen Bühnen-Albtraum hat Joachim Meyerhoff wohl im Kopf gehabt, als er kürzlich in seinem Wiener Burgtheater-Abschieds-Interview seufzte: „Viel zu viel Theater sieht nach Pflichterfüllung aus.“

Als der Abend in ödem Konzepttheater zu versanden droht, dreht sich das Blatt völlig. Nils Kahnwald streift sein Ophelia-Kleidchen ab, zieht sich den Hamlet-Hoodie über und pumpt in Sekunden endlich Energie in diese bis dahin leblose Veranstaltung. Er macht Vater und Mutter (gespielt von Walter Hess und Katja Bürkle) zur Schnecke, demütigt sie mit seinen Anweisungen und schikaniert sie mit einer Eiseskälte wie in „Funny Games“. Es ist keine gute Idee, jetzt aufzustehen und zu gehen: Nils Kahnwald verfolgt zwei Zuschauer, die das Weite suchen wollten, mit seinem Scheinwerfer bis zur Tür.

Ebenso beeindruckend ist der Auftritt von Katja Bürkle als Gefühlsterroristin. Nun ist sie es, die den Dänenprinz Hamlet mit dem Kapuzenpullover spielt. Sie feuert Kanonaden voller Verachtung auf die bedauernswerte Ophelia (Nils Kahnwald wieder im Kleid) ab. Als narzisstischer Ober-Macho filettiert Bürkles Hamlet die völlig verschüchterte, keinen Ton mehr herausbekommende Ophelia: Sie sei völlig unwürdig und könne neben seiner Großartigkeit nicht bestehen. Verächtlich spuckt Bürkle mit Schaum vorm Mund ein „Geh doch ins Kloster!“ aus.

Diese beiden Szenen sind das Herzstück des Abends: Hamlet, der oft als „Zauderer“ interpretiert wird, ist in dieser Lesart ein Amokläufer im Gefühlschaos, der seine Mitmenschen mit irrem Blick fertig macht.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2019/07/02/hamlet-christopher-ruping-munchner-kammerspiele-theater-kritik/