Dämonen - Thomas Ostermeier veredelt Lars Noréns Zimmerschlacht

Die Asche seiner Mutter

von Christian Rakow

Berlin, 2. März 2010. Da sitzt sie also vor ihm, Katarina, mit einem derartig abgekühlten Augenaufschlag, dass die Tränen aus neun Jahren und einigen Abendstunden Partnerschaftstortur darin langsam zu gefrieren drohen: "Sieh mich an." Frank kontert ungewohnt kleinlaut: "Das tue ich doch." – "Aber du siehst mich nicht", resigniert Katarina.

Etwas von Echo und Narziss steckt in diesem kinderlosen Yuppie-Pärchen. Frank hat einen Blick für alles Mögliche in seinem Drehbühnen-Appartement der Extraklasse: Sammlermöbel, Edelstahlküche, Schallplatten mit Maria-Callas-Arien, ein Trimm-dich-Rennrad im gläsernen Schaukasten (alles durchgestylt von Ausstatterin Nina Wetzel). Nur Empathie will dem egozentrischen Elitekulturakrobaten nicht mehr recht glücken. Katarina: "Ich liebe dich." – Frank: "Ja… was willst du damit sagen?"

Wenn alle Brüste befummelt sind...

Was hätte Lars Noréns Zimmerschlachtdrama "Dämonen" (von 1984) für ein packendes Stück sein können, wenn er sich allein auf diese Poesie der Untertöne verlassen hätte! Doch nichts da. Der Schwede Norén schätzt fette Akkorde. Seinen Protagonisten Frank lässt er ausgiebig die Urne seiner Mutter mit sich herumtragen, damit dessen Gefühlskälte gleich mal ödipal fundiert erscheint. Gnadenlos redundant und banalisierend schmäht man sich immer wieder: "Ich hab dich so satt."

Deutlichkeit ist Trumpf, weshalb der Text das baldige Erscheinen des kinderreichen und etwas dumpfen Pärchens von Nebenan, Tomas und Jenna, zum Anlass für allerlei pornographische Phantasien nimmt. Drastische Einfälle haben noch immer geholfen, wo realistische Stücke auf der Stelle treten. Spätestens wenn die Wonnen des Oralsex’ gepriesen und alle Brüste befummelt sind, hat man sich von den filigranen Geschlechterduellen eines Edward Albee, der mit "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" hier anscheinend als Inspirationsquelle diente, endgültig verabschiedet.

Fahrrinne im Packeis der Klischees

Es gab nach der Textlektüre also durchaus Gründe, sich vor dieser Schaubühnenpremiere zu fürchten. Aber alles kam anders. Es ist ein eindrucksvoller Abend geworden, ein Abend der zeigt, wie großartiges Schauspielertheater vermag, sich noch im dicksten Packeis dramatischer Klischees eine Fahrrinne aufzubrechen.

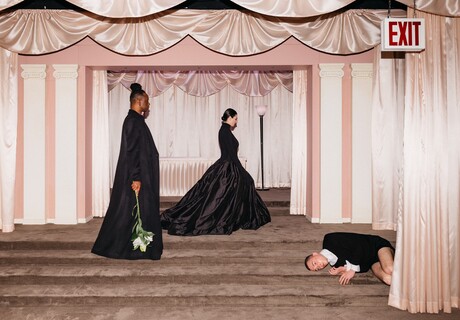

Da triumphiert Brigitte Hobmeier mit ihrer fast präraphaelitisch kühlen, weltenthobenen Katarina über das Rollenschema des devoten Fräuleinwunders. Da entwirft sich Lars Eidinger mit tänzerischer Leichtigkeit einen Snob Frank, ganz ohne vordergründige Brutalität, ohne ätzenden Sarkasmus, und doch stets mit bösem Doppelsinn. Ein Festungswall aus Ironie umgibt ihn, auf den Hobmeiers Katarina zum Höhepunkt des Nervenkriegs mit metallenen Tiraden einhämmert. Nichts aber zertrümmert das steinerne Herz dieses Poseurs.

Auf die vergifteten Freundlichkeiten dieses Paares antworten Eva Meckbach und Tilman Strauß, als kabaretttaugliche Späthippie-Eltern Jenna und Tomas, mit trockenem Humor. Abgestumpft von der halbherzig pflichtbewussten Sorge um den Nachwuchs, doch gleichsam leutselig, begegnen sie den Attacken ihrer Gastgeber. Auf die äußerste Provokation hin lässt Tomas die Fäuste sprechen. Doch ein solcher Ausrutscher berührt die Runde nurmehr peinlich. Nie könnten diese unpassenden Gäste auch nur im Ansatz ein Tauwetter auslösen, in dieser Eishöhle einer Lebensabschnittspartnerschaft. Allenfalls ein paar Sekunden Hitzewallung.

Allseitig moderate Zerrüttung

Regisseur und Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier hat einen tragikomischen Parcours abgesteckt, durch den sich seine Akteure mit großer Freiheit bewegen. Die Obszönitäten der Vorlage hat Ostermeier gekürzt und dabei auch das Lakonische der Dialoge akzentuiert. Anfängliche Florettübungen der Streitkunst zwischen Hobmeier und Eidinger gehen in humoreske Handkantenschläge mit Meckbach und Strauß über und enden schließlich in Szenen allseitiger moderater Zerrüttung. Mit Close-Ups sucht die Videoregie von Sebastian Dupouey nach Regungen in den Gesichtern.

In ihrer kühlen Konzentration bewältigt die Inszenierung selbst die symbolisch reichlich dick aufgetragene Schlusssequenz: Frank schüttet die Asche seiner Mutter über Katarina aus. Eine schier endlose Pause folgt. Das Standbild eines Eklats. Dann geht Katarina ab – und kehrt mit einem Staubsauger wieder. Wortlos macht sie sich an die Arbeit. Lächerlich und anrührend, profan und sprechend. Der ödipale Exzess wird weggesaugt. Und Frank füllt die Asche der Toten aus dem Staubsauger wieder zurück in das Behältnis: "Ich habe nie gedacht, dass es soviel ist. Sie war so klein."

Fürwahr, eine famose Bereinigung und ein Sieg des Theaters über den Dramentext: Wie groß und voll das scheinbar Kleine wirkt, wenn man es nur geschickt herausbringt!

Dämonen

von Lars Norén

aus dem Schwedischen von Angelika Gundlach

Regie: Thomas Ostermeier, Bühne und Kostüme: Nina Wetzel, Musik: Nils Ostendorf, Video: Sebastian Dupouey, Dramaturgie: Bernd Stegemann, Licht: Erich Schneider. Mit: Brigitte Hobmeier, Lars Eidinger, Eva Meckbach, Tilman Strauß

www.schaubuehne.de

Mehr lesen über Lars Norén? Im November 2007 brachte Anne Tismer im Ballhaus Ost einen Monolog heraus, den er speziell für sie geschrieben hat: 20. November. Über Thomas Ostermeier? Hier geht es zum entsprechenden Glossareintrag von nachtkritik.de. Lars Eidinger? Bitte, suchen Sie selbst! Und zu Brigitte Hobmeier finden Sie natürlich auch mehreres.

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=kfrZHipjquo}

Kritikenrundschau

Vom schleichenden Prozess einer Zerstörung der Liebe, davon, wie sie unmöglich gemacht wird, handle Lars Noréns Stück "Dämonen". "Thomas Ostermeiers Inszenierung an der Berliner Schaubühne handelt von etwas anderem. Aber wovon?", fragt sich Jürgen Otten in der Frankfurter Rundschau (5.3.2010). "Die Liebe ist ja schon von Beginn an abwesend. Und die Blasen, längst geplatzt, liegen kringelig am Boden; wozu also noch zweieinhalb Stunden kämpfen, wenn es längst 'ploff' gemacht hat?" Vielleicht seien die vier Akteure deswegen alle so verkrampft "und ihre Psychosen so aufgesetzt und kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, in einer Boulevardkomödie zu sitzen und nicht einem Stück, das die Depravation der Seelen durch Sprache beschreibt."

Die Schaubühne werbe für diesen Abend mit einer Postkarte, auf der ein einziger Satz stehe: "Musst Du so sein?" "Kürzer kann man das Elend verunglückter Paarbeziehungen vermutlich nicht zusammenfassen", so Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (5.3.2010). "Man merke, dem Stück deutlich an, dass es Anfang der achtziger Jahre geschrieben wurde. In Noréns Update klassisch schwedisch-depressiver Ehehöllen von Strindberg bis Bergmann begegnet man der saturierten akademischen Jugend, die sich in ihrer Freizeit gerne ausgiebig mit Therapien, also mit sich selbst beschäftigt." Ostermeier versetze das ins narzisstische Milieu von Berlin-Mitte, "in dem nicht nur Kulturbetriebs-Wundertüten wie Fräulein Hegemann es für einen Beruf halten, permanent 'Ich' zu sagen. Sehr hübsch führt Ostermeier ein ganzes Milieu samt dazugehörenden Attitüden vor."

Wohlstandsneurosen, gibt es nichts Dringenderes?", fragt Katrin Bettina Müller in der tageszeitung (4.3.2010) nach Ansicht von Thomas Ostermeiers "Dämonen". Man sei hier "immer schon zu nah dran an der Bloßstellung der Figuren, an ihrer defizitären Sexualität und ihrer emotionalen Verkrüppelung", und schaue dem Wüten der Figuren gegeneinander doch "fast unbeteiligt zu". Auch die visuell spannende Video-Dopplung, bringe einen "den manierierten Figuren nicht näher". Lars Eidingers Rolle erinnere an die, die er in Maren Ades Film "Alle anderen" spielte: "einer, der mit Unsicherheiten und Schwäche nicht umgehen kann und stattdessen aggressiv wird. Und doch sieht das diesmal wie eine unglaubwürdige Kopie dieses Prototyps aus." Nicht zuletzt mag die Kritikerin (und schreibt "ich") Norén "nicht die hinterhältige Moral verzeihen, mit der er ein an sich selbst scheiterndes, kinderloses Paar gegen zwei Elterntiere hetzt", als sei "Kinderlosigkeit der erste Baustein zum selbst gewählten Unglück".

"Dämonen" schiele deutlich "in Richtung 'Wer hat Angst vor Virginia Woolf ...?'", neige allerdings auch "zu erklärender Geschwätzigkeit", so Christine Wahl im Berliner Tagesspiegel (4.3.2010). Dafür entschädige Ostermeier "mit einem tiefen Einblick ins postfeministische Rollenverständnis": hier "die schöne, rotblonde, ätherische Katarina (...) mit semitransparentem Kleid über schwarzen Dessous"; dort die "bodenständige, dunkelhaarige, mütterliche Jenna (...), die in grauen Leggings (...) und einer Bluse von Zeltdimensionen durch die Bude trampelt und dabei von dem ständigen Zwang dominiert wird, ihre Körperfunktionen zu thematisieren". Das wirklich Verblüffende sei, wie souverän sich die Schauspieler "aus derartigen Begrenzungen freispielen. Eidinger vermeide "geradezu traumwandlerisch platte Psychoklischees", Hobmeier überwinde die zum Opfer tendierende Rollenvorlage und entwickele eine "Figur, die mitquält, mitdemütigt, mitleidet". Leider setze Ostermeier das Späthippie-Paar "als Komik-Kommando dagegen", lenke "alles Karikierte" doch "vom fesselnden Psychospiel" ab.

Katarina und Frank folgten einer "Schicksalslogik", führt Dirk Pilz in der Berliner Zeitung (4.3.2010) aus. Sie könnten "sich gar nicht vorstellen, dass ihr Egoismus, ihre Verzweiflung, ihre Liebesunfähigkeit anders als durch ein unabwendbares Schicksal verschuldet sind". Und "das Schicksal, das ist der Andere". Ostermeier habe "alles getan, um seinem Quartett den roten Teppich des Virtuosentums auszurollen; und sie sind allesamt virtuos". Nichts solle an diesem Abend "eine tiefere, über das Spiel hinausgehende Bedeutung haben". Ostermeier wolle "weder Beziehungs- noch Gesellschaftsverhältnisse anklagen, er will nur auf Mittelstandsmenschen zeigen, die aus solchen Beziehungen in solchen Zeiten hervorgehen". Moralisch sei das die Haltung eines "Dokumentaristen, der für das Dokumentierte nicht habhaft gemacht werden will".

Ostermeier versuche, Noréns Zeitgeiststück "als naturalistisches kleines Fernsehspiel zu reanimieren" und traue dabei den Zuschauern wie den Darstellern offenbar "keinerlei Phantasie" zu, meint Irene Bazinger von der Frankfurter Allgemeinen (4.3.2010). Letztere seien "allzu fest in ihre Rollenhaut gestopft sind, um noch inspirierende Frischluft kriegen zu können". Was die vier freudlosen Mittdreißiger umtreibe und in ihren jeweiligen Beziehungen festhalte, werde nie deutlich. Die "Quatsch- und Tratschköpfe" erschienen "bald dermaßen verstaubt, blutleer und langweilig", dass ihre Motive, etwa "warum Jenna und Thomas die enormen Unverschämtheiten überhaupt erdulden, nicht weiter interessieren". Dies sei die "bequem-biedere Zelebrierung" "im Saft heutiger Trash-Verhältnisse geschmorte mittelprächtige Lebensgefühls", mit der Ostermeier dem Stück "aus dem Weg anstatt auf den Grund" gehe.

Ostermeier habe, schreibt Reinhard Wengierek in der Welt (4.3.2010), wie Norén "einen Hang zur Bedeutungshuberei, den er könnerisch versteckt unter einer dem Opernbetrieb entlehnten Melodramatik. Ausgefeilt suggestive Überwältigungstechnik, von der alle reden." Jetzt die "Dämonen" aus Noréns "früher, psychopathologischer Schreib-Phase" auf den Plan zu setzen, sei eine "durchaus nachdrückliche Bekräftigung der längst vollzogenen Abkehr vom Kudamm-fernen 'Personenkreis'-Milieu" und "die Hinwendung zur auch nicht problemlosen Schickeria", was ja auch "weitaus besser zum Standort der Schaubühne" passe, wo man die "anfangs dick aufgetragene programmatische Polit-Attitüde (...) längst begraben" habe. Heraus komme hier allerdings "nicht mehr als das probate Rundendrehen der Stubenkämpfe von erkalteten Eheleuten", bei denen man sich spätestens nach einer Stunde frage: "Warum lassen die nicht voneinander? Oder erwürgen sich nicht kurzerhand?"

Die Neue Zürcher Zeitung (9.3.2010) nimmt die Premiere zum Anlass, sich zu fragen, was eigentlich der "enorm produktive" Lars Norén so macht. Fritz Joachim Sauer berichtet, dass sich die "inhaltlichen und thematischen Variationen seines oft minimalistischen Theaters, das mit wenigen szenischen Mitteln auskommt, (...) weitgehend gleich geblieben" sind: "Darstellung existenzieller Krisen, Neurosen aus Einsamkeit, Kontaktarmut, Untreue im Familienalltag, in Zweierbeziehungen oder unter sogenannten Randgruppen. Dabei verzichtet die Handlung auf merkbare Ansätze zu Gesellschafts- oder Zeitkritik, verfügt gelegentlich aber über schwarzen Humor." In seinem vor zwei Jahren herausgegebenen "Tagebuch eines Dramatikers" resümiere Norén die Jahre 2000-2005, die ihm "teilweise vernichtende Kritik" eingebracht hätten.

Die Berliner Premiere von "Dämonen" wird in einem Kasten von Dirk Pilz kurz abgehandelt.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog

-

Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde

-

Zusammenstoß, Heidelberg Weg ins Museum

-

Pollesch-Feier Volksbühne Frage zum Angerer-Monolog

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Auf Grund von Erfahrungen

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Wie viel Zeit?

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

Gott sei Dank verfügt er wenigstens noch über Schauspieler die diesen Intellektuellen-Boulevard über mehr als 2 Stunden tragen können.

Ansonsten uninteressant, uninspiriert, Erkenntnisgewinn Fehlanzeige. Wer sich davon angesprochen fühlt, darf gleich mit vorne auf dem Designersofa Platz nehmen.

Schade, bin enttäuscht gegangen!

natürlich hat die inszenierung ihre schwächen, natürlich sieht die bühne aus wie jede ostermeier-bühne. dem text selber hat die bearbeitung reichlich gut getan, und kunstgewerbe hin oder her: was ist theater denn sonst anderes, wenn nicht eben gerade kunstgewerbe? ist das so verwerflich? wieso muss einen regisseur immer irgendwas interessieren, wieso muss er in allem und jedem immer etwas sehen wollen/müssen? ist es verboten, sich einfach mal hinzusetzen und einfach nur zu schauen?

theater soll doch auch geschichten erzählen dürfen.

Hier kann jeder seine Meinung frei äußern. Ich habe niemanden beleidigt, ich habe lediglich die Stückauswahl kritisiert. Was daran typisch Berlin ist weiß ich nicht? Ich kritisiere nicht um nur einfach zu meckern, das wäre kindisch. Den letzten Satz meines Textes müssen Sie ja nicht auf sich beziehen. Ihre Meinung ist eine andere, ich kann das akzeptieren. Aber lassen Sie auch meine Meinung zu, auch wenn Sie ihnen nicht gefällt.

Thomas Ostermeier geht mit einem bestimmten Anspruch an jede Inszenierung, davon gehe ich aus. Für mich ist der hier nicht erkennbar. Was hat ihn inspiriert wieder die Zerrüttung im bürgerlichen Milieu zu illustrieren? Es gibt meiner Meinung nach wichtigere Fragen zu behandeln.

Ich habe den Stücktext vorher nicht gelesen und kann Christian Rakow nur zustimmen: Ja, das ist Theater! Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sich Lars Eidinger und Brigitte Hobmeier als Frank und Katarina in ihren zubetonierten und narzisstisch fixierten "Rollen" wechselseitig be- und vernutzen, das ist doppeltes Theater. Die spielen sich was vor, um sich ja nicht vor dem anderen zu entblößen, um ja nicht ihr Gesicht zu verlieren. Da geht niemand auf den anderen zu, da wird gekämpft bis aufs Messer. Bloß keine Schwäche zeigen, sich bloß nicht verletzbar machen, denn das würde dem Anderen nur die willkommene Gelegenheit bieten, in der eigenen Wunde (des ödipalen Traumas) bohren zu können.

Thomas Ostermeier stellt dieses Schizo-Spiel zweier Beziehungsneurotiker bis hin zur Parodie und Karikatur sehr klar und konzentriert aus. Wenn es bloß nur Spiel wäre - aber es wird ernst.

Gegenüber diesem rationalistischen Yuppie-Paar (welches sich wohl nur ausserhalb der Sprache körperlich einander annähern kann) wird das gefühlsbetonte Hippie-Paar (Eva Meckbach und Tilman Strauß) in ihrer wechselseitigen Naivität ausgestellt. Diese beiden behandeln sich quasi wie Kinder und umgehen so ebenfalls die tatsächliche Auseinandersetzung mit dem ganz Anderen des Partners. Da dreht sich eh das Meiste um die gemeinsamen Kinder. Da wird sich gebraucht und reflexartig um Verzeihung gebeten, bis irgendwann auch hier - zusätzlich angestachelt durch das zerstörerische Verhalten von Frank und Katarina - die unter der harmonischen Oberfläche brodelnden aggressiven Impulse durchbrechen.

Fazit: Hier zeigt sich das Paradox der intersubjektiven Beziehungsgestaltung, der wechselseitigen Verkennung, aus welcher es kein Entkommen gibt, ausser vielleicht, diesen klaustrophobischen Innenraum zu verlassen und das eigene Leben auf das Abwesende hin zu öffnen. Zum Beispiel auf das sich entziehende Politische oder Religiöse. In Anbetracht des unendlichen Kosmos sind unsere kurzen Leben nichtig. Und deshalb wird die bewusste Gestaltung wichtig. Das mit den Händen denken. So wird zu Beginn der Inszenierung eine Filmsequenz aus Jean-Luc Godards "Die Verachtung" per Video eingespielt. Darin eröffnet Fritz Lang gegenüber der banalen Psychologisierung des Alltags eine alternative philosophische Perspektive:

"Furchtlos bleibt aber, so er es muß, der Mann / Einsam vor Gott, es schützet die Einfalt ihn, / Und keiner Waffen brauchts und keiner / Listen, so lange bis Gottes Fehl hilft." (Hölderlin, "Dichterberuf")

Believe it or not, Fausto, es gibt auch Menschen, die ins Theater gehen, um an den fingierten, entfernt vertraut erscheinenden Bühnenhandlungen ihr eigenes Mitgefühl zu schulen. Das ist eben die traditionelle Aufgabe von Fiktionen: Situationen vorzuführen, die so zugespitzt vermutlich den wenigsten Zuschauern in natura begegnen, die aber gerade dadurch Imagination und Anteilnahme auszubilden helfen.

Wo kämen wir hin, wenn es nur noch analytische Kommentarkunst gäbe? Etwas Synthese und Reflexion des Lebens braucht es schon auch. Und dass solche Stücke immer dasselbe zeigen, meinetwegen ja. Aber sie müssen schon ziemlich viel Theater konsumiert haben, um das sagen zu können, oder?

Revolutionen auf dem Theater interessieren mich auch nicht. Davon gibt es auch schon genug missglückte Versuche.

Ostermeier will doch hier ernsthaft Psychoanalyse betreiben. Das Programmheft gibt ja einiges dazu her. Auch das Stück ist voll davon, Ödipaler Komplex, Traumdeutung, Todestrieb, Destruktionstrieb in allen möglichen Spielarten. Aber darin erschöpft es sich dann auch.

Die einzige Nuss die wirklich ungeknackt bleibt ist, warum hier Hölderlin mit seiner mythischen Dichterode herhalten muss. Der höhere Mensch, das ist schöne Utopie. Was ist denn jetzt die Alternative? Allein vor Gott, unwissend, nackt und rein, wartend bis einem die Augen geöffnet werden? Erkenne den eigenen Dämon und akzeptiere das Barbarische in dir und deine inneren Gegensätze? Suche deine Mitte? Der Mann entfernt sich aber in der Erkenntnis vom Schönen und Heiligen und verliert den Status des idealen Menschen. Verzweifelt der Dichter am wahren Menschen? Ostermeier kann uns hier nichts offenbaren.

Wenn man das alles weglässt bleibt halt nur das „Schizo-Spiel zweier Beziehungsneurotiker“ und ihre Wiederspiegelung in dem anderen Paar, das sie zur Unterstützung da noch mit reingezogen haben.

Für mich ist dieses Argument, dass man schon vorher alles wissen könne, ein Null-Argument. Und zudem würde das dann ja auf alle Inszenierungen zutreffen, die bereits bekannte Stücktexte bearbeiten. Wenn Sie das Immer-wieder-Neue - und damit den neoliberalen Marktgesetzen folgend - wollen, dann schreiben Sie doch einfach einen eigenen Stücktext. Kein Problem. Verkaufen Sie sich selbst! Ihre Ideen interessieren die neue Regierung - Ihre Ideen als Sozial- und Kulturprothese! Aber das Tragische, das entsteht eben gerade aus der Notwendigkeit der Wiederholung. Milchzähne, zweite Zähne, dritte Zähne. Exitus. Kleiner Scherz.

@ Stefan: Es ist nicht die Aufgabe des Theaters, einfache Lösungen parat zu halten. Was die Alternative ist, das müssen Sie schon selbst entscheiden. Meines Erachtens geht es hier allerdings weniger um die Alternative entweder "Gott" oder "innere Dämonen" (die auch Sie in sich tragen, davon bin ich fest überzeugt). Sondern hier geht es darum, sich dieser vom Ich unkontrollierbaren Einflussgrößen bewusst zu werden. Und das Leben dahingehend reflektierter zu gestalten. Nicht nur darauf zu warten, dass Gott, die Staatsmacht oder die Dämonen in die symbolische Realitätskonstruktion einbrechen, sondern selbst tätig werden. Gegen das sogenannte "Schicksal" ankämpfen. Das Große spiegelt sich noch immer im Kleinen - und umgekehrt. Das sogenannte "System" besteht immer noch aus Beziehungen zwischen Menschen. Wobei es den "idealen" und "wahren" Menschen aber nicht gibt. Das Theater ist dazu da, uns diesen Verblendungszusammenhang deutlich zu machen. Auch bei Hölderlin geht es nicht um die Propagierung des "idealen Menschen". Da geht es vielmehr um das wiederholte Scheitern an diesem Ideal. Zitat Hölderlin: "Aber weder unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgendeiner Periode des Daseins dahin, wo aller Widerstand aufhört, wo Alles eins ist; die bestimmte Linie vereinigt sich mit der unbestimmten nur in unendlicher Annäherung." ("Hyperion")

@ dolly: Wenn Sie unbedingt Ihre inneren Dämonen suchen und finden wollen, dann lassen Sie sich doch mal eben kurz auf der Straße zusammenschlagen. Mal sehen, ob die Dämonen dann zum Vorschein kommen, wenn Sie wieder aus dem Krankenhaus raus sind. Oder ob da dann die Angst regiert - siehe Lars von Trier. In Ostermeiers Inszenierung ging es aber wohl eher nicht um den körperlichen Angriff, der gleichsam aus der Angst erwächst, sondern um etwas viel Subtileres, nämlich um, wenn ich diesen Begriff entlehnen darf, sogenannte "psychologische Kriegsführung".

oh. sie haben nichts begriffen. es geht doch nicht um ein live-erlebnis. sondern um die zuschauer wie sie, die "durch erkenntnis mitfühlen" und sich selbst erkennen wollen. und meine kritik war - wohlgemerkt ist mir das theater eigentlich lieber als das kino!! -, daß inzwischen sogar das kino innovativer war/ist als all dieses innere theatralische dämonen-gesuche von herrn o. - ---und das finde ich schade....

aber du hast recht, ich setze mich jetzt hin und schreibe mein stück. besser als die noren-soße wird es, certainly. ihr hört von mir.

Es geht vielmehr um die Macht des jederzeit einbrechenden Unberechenbaren. Und es geht um Lars von Trier. Und Hölderlin. Ja. Das Theater zeigt uns den Verblendungszusammenhang. Und das mit Hilfe der Dekonstruktion. Hölderlin zeigt uns den Weg zum Ideal des Einsseins, aber es ist nur eine Approximation und kann als endgültige Erfüllung nur scheitern. Und hier ein Zitat von Foucault... "Und alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe..." Nein, nicht Nietzsche, hier ein Zitat von Höldelins "Hyperion", das Einssein betreffend: "Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder."

Ich brauche keine Erklärung, ich habe nur einige Interpretationsansätze für das Hölderlin-Zitat angeboten. Mir ist aber nach wie vor nicht ganz klar, warum es tatsächlich benutzt wird. Wenn ich meinen Denkansatz nicht im Stücktext oder in der Inszenierung finden kann, dann stülp ich eben einfach was über, worüber die Leute dann grübeln können. So bleibt es aber immer nur Behauptung. Ostermeier bleibt kühler Beobachter der Szene, er ist nicht beteiligt. Nur ja nicht werten, keine Haltung haben. So ist er wie der verzweifelte Hölderlin. Sieht er sich tatsächlich so arm?

Partie durch diesen Thread: ja, schon im 15. Zug ein

bemerkenswerter Vorstoß, die Ankündigung von etwas

Besserem als die "Noren-Soße", sollte die Inszenierung dergleichen ein wenig mitangestoßen haben, springt hier das verborgene Fach auf aufgrund der Gesamterschütterung des Sekretäres oder des Kopfes Faustos ? oder wurde ein ganz bestimmter Punkt

gezielt getroffen und deswegen die Öffnung des

Faches ??

Aber ehrlich, gefällt mir wirklich, was im Zuge dieser Noren-Inszenierung hier kritisch vorgebracht wird, bin in meiner Haltung -vor der Eigenerfahrung mit dieser Inszenierung- zunächst am meisten bei "Barbie".

Warum ?

Weil der nicht so furchtbar erhaben darüber tut, wie

sehr gerade diese persönlichen "Doppelatemzugs- und

Vierfüßlergeschichten" im Zentrum sehr sehr vieler

"rationaler Lebenspläne" auch heute noch und gewiß

noch sehr lange stehen, weil der auch die Konsequenz

in Ostermeiers Vorgehen sieht, jetzt auf eine Geschichte zu greifen, die just ein Jahr nach der sogenannten Wende-Wahl ("Wende" wurde von Kohl dann ja bewußt um- und fortgeschrieben in widerwärtiger, wie ich finde, Selbstüberhebung) in

Deutschland bzw. Österreich Premiere hatte (die

Inszenierungen des Jahres 1984 in Bochum (Peymann)

und Wien (Giesing, glaube ich) werden von Georg Hensel in "Spiel `s noch mal" verglichen, eine davon endet mit Asche und Staubsauger, die andere nicht...), im Jahr 2010, dem Jahr nach der erneuten schwarz-gelben Wende.

Ich kann doch nicht gestern mit Gotscheff ins Sektglas..., genau: ich kann ja auch meine weibliche

Theaterbegleitung nicht einfach interpassiv an Herrn

Hinrichs abtreten, in einem anderen Haus, wenn es dafür ncht irgendwelche Erhärtungen in anderen Häusern gibt, die mir das mitunter nahelegen.

Sagt sich recht fix "Norensoße": kann der aber 2010

auch nicht allzuviel dafür, selbst wenn daraus dann Soße geworden wäre: das ist von ihm ja von vor über

25, 26 Jahren, geschrieben in einem Land, das in Ermangelung von Kriegseinsätzen möglicherweise diese

Ehedramen länger Zeit hatte zu kultivieren (wie Georg

Hensel es nahelegt).

Unbedingt "klassische Moderne" inszenieren, halte ich für ganz wichtig, mindestens so lange bis der Pollesch sich an die "Schwärmer" ranmacht.

Fausto, sollte Sie der Mut verlassen oder die Umstände Ihnen nicht hold sein, bloggen Sie Ihr Drama oder stellen Sie es hier schrittweise ins Forum, mag sein, Sie wollen den ganzen Rummel um ihre Person dann garnicht, ich kann dann ja das für Sie veröffentlichen, werden Sie interpassiv !!

Verstehen Sie keinen Spaß? Ostermeier zieht die Figuren hier doch ganz klar in die Parodie, so dass es für mich als Zuschauerin immer klar bleibt, dass das hier "nur Spiel" ist, Realität auf der Bühne, und nicht schlechter Film-Realismus (Lars von Trier ist was anderes) im Sinne eines vermeintlichen Abbilds von "Wirklichkeit". Hier soll keine vereindeutigende Erkenntnis und Moral gestiftet werden. Nein. "das Spiel ist kein Schatten des übrigen ernsten Lebens" (Pollesch). Wie Lars Eidinger diese "Frank"-Figur spielt, darin erkenne ich nicht diesen vermeintlichen Willen zum authentischen Ausdruck, sondern die pure Lust am Spiel. Das ist im Grunde die antibürgerliche Position. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen, dass es hier nicht um Einfühlung in diese ach so schlimmen zerstörerischen bürgerlichen Paarbeziehungen auf dem Theater geht, sondern um die Karikatur dieser Lebenswelten, um sie vorzuführen. Der Narr bewegt sich zwischen Spiel und Ernst, um Imaginations- und Denkräume zu eröffnen. Hier gehts nicht um die repräsentative Beziehungskiste. Nein. Führt keine Beziehungsgespräche, sondern spielt mit dem Imaginären. Und vor allem, praktiziert mehr Punkt Punkt Punkt. Schonmal "Eyes wide shut" gesehen? Die Schlussszene mit Nicole Kidman?

@ fausto: Och, die arme dolly, was hab ich ihr denn getan? Tja, warum war dieser Auftakt wohl unscharf? Vielleicht, weil es darum geht, zu(zu)hören? Vielleicht, weil Katarina etwas später zu Frank sagt: "Aber du siehst mich nicht."

ja, du siehst mich nicht.

nein, du kennst mich nicht.

nein, das konnte ich nicht erkennen, das spiel im spiel. ich wage zu behaupten, nein, das war nicht die absicht von regisseur o. - die absicht war, meiner sichtweise nach, eine sehr ernste, ernstgemeinte. gesellschaftskritisch-einfühlende. alles andere scheint mir IHRE interpretation.

nein, ich finde ihn nicht lustig oder gar spaßig, ihren zusammenschlag-vorschlag. ich finde ihn grob und widerwärtig und nicht einem intellektuellen diskurs entsprechend. wenn sie ihre dämonen nicht zähmen können, dann kann ich mir gut vorstellen, daß sie sich sehr angesprochen fühlten, dort, auf die bühne starrend. ich wage aber zu behaupten, daß sie dazu nicht ins theater müßten. die lektüre hätte es dann auch getan. und - ich sprach über die art und weise des ins szene setzens...die ich altmodisch und verstaubt...grau wie asche ..fand..

asche auf mein haupt..aber ich bin froh, daß wir uns nicht kennen..und wahrscheinlich niemals kennen werden....es lebe die anonymität...

Sie haben meinen Vorschlag des "Zusammenschlagens" also tatsächlich ernst genommen? Aber ich wollte doch nur spielen (siehe unten zum Spielbegriff).

@ JLG: Danke für das Kompliment. Meines Erachtens ging es hier nicht um den kompletten Godard-Film, sonder allein um die Sequenz mit Bezug auf das Hölderlin-Zitat, welches - wie beschrieben - einen Vorstellungsraum eröffnet.

Mit dem Spielbegriff meinte ich, dass die Inszenierung transparent macht, dass es innerhalb UND ausserhalb des Theaterraums immer um das Paradox zwischen "Repräsentation" (Anpassung an die herkömmliche Lesart eines Textes, an die sprachlich gesetzten gesellschaftlichen Normen) und "Individuation" (alternative Lesart eines Textes, Autonomie) geht. Erst über den Prozess des Spiels eröffnet sich der Spielraum des menschlichen Subjekts zwischen Tradition und Anarchie, zwischen Ernst und Ironie, zwischen Realitäts- und Lustprinzip, zwischen Normalität und Wahnsinn usw. Die Unentschiedenheit darüber, wie etwas zu verstehen sein könnte, kann einerseits den Raum für Manipulation eröffnen und andererseits Kreativität im Sinne von tatsächliche Denkprozessen in Gang setzen.

Zitat aus Hölderlins "Hyperion": "So kam ich unter die Deutschen...Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes - das, mein Bellarmin! waren meine Tröster."

Spielen oder nicht spielen, ist das hier die Frage? Sie haben über Ihrer ständigen Zitatwut ja schon völlig die Sicht für die Realität verloren. Sind Sie eigentlich noch in der Lage eigene Gedanken zu fassen? Auf welche Ebene muss man sich eigentlich begeben, um mit Ihnen noch kommunizieren zu können?

@ JLG

Danke für den Tipp mit dem Hölderlin-Zitat, so wird’s klar. Hat tatsächlich nichts mit Dämonen zu tun. Schöne vertonte Tapete.

@ inge: Haben Sie auch themenbezogene Argumente? Oder meinten Sie, dass Sie Ihre Zeit lieber mit Fernsehen totschlagen? Kein Problem, es steht Ihnen frei, das zu tun. Gute Zeiten schlechte Zeiten im Mühlrad des Lebens. Und wenns einem langweilig wird, dann schlägt man halt jemanden tot. Josef hat kein Erbarmen. Und muss am Ende selbst dran glauben. Amen. So gehts auch, stimmts? Aufgeschäumte Milch und ein Tisch zwischen zwei Menschen.

Ach ja, seine Inszenierungen, von welcher beliebt Ihnen zu sprechen? Damen von Anmut und Herren von Welt kommen von weit her, man sieht sie allenthalben sitzen, und zu diesem Behuf kommen sie ja.

Meine Beste, meinen Sie "Shoppen und Ficken", "Würgeengel", "Lulu", "Trauer muss Elektra tragen", "Der Schnitt" oder "Hamlet"?

Halt, ich bin ja in diesen Blog geraten, Thread sagen manche, und Sie sprechen sicherlich von "Dämonen". Gestatten Sie, ich habe das Stück noch nicht gesehen, habe es mir aber fest vorgenommen, zumal ich dabei mein neues, auf rüstig-knusprige Rentner abzielendes Blümchenkleid testen kann. Ich bin noch erschöpft von den "Verbrennungen" gestern, was für eine Gewaltorgie, kann ich Ihnen sagen, sintemal ich in die Jahre gekommen bin. "Dämonen", das soll so sein wie "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", las ich irgendwo. Spielt da dieser Eidinger so wie der Matthes oder der Khuon? Und brüllt der auch so? Wissen Sie, wenn dann wieder die Hose...da gerate ich in die Anatomiefalle, trotz meines zähen Alters. Diese Maschine, also nein!

Und das Hölderlin-Zitat? Das habe ich nur wegen Ihnen getan, meine Beste. Betrachten Sie ein Bild des Abendmahls und schenken Sie Ihrem Gemüt etwas Frieden!

"Zuvörderst giebt es zweierlei Schriftsteller: solche, die der Sache wegen, und solche, die des Schreibens wegen schreiben. Jene haben Gedanken gehabt, oder Erfahrungen gemacht, die ihnen mittheilenswerth erscheinen; Diese brauchen Geld, und deshalb schreiben sie, für Geld. Sie denken zum Behuf des Schreibens. ..."

(Zitat Schopenhauer aus "Ueber Schriftstellerei und Stil")

Entschuldigen Sie. Haben Sie etwa Schopenhauer gelesen ?

warum versucht das theater so selten, was nur das theater kann, nämlich der wirklichkeit etwas anderes, erdachtes, erträumtes an die seite oder gegenüberzustellen. wie oft und vor allem: warum sollen wir uns diese bloßen bestandsaufnahmen, seien sie noch so fein- und vielschichtig dargestellt, anschauen? worin liegt der ertrag dieses abends? ich

versteh es nicht. warum macht ostermeier das? weil er es kann? diese völlige abwesenheit von phantasie finde ich sehr traurig. theater für die intensivstation. stillgelegtes beherrschtes leben.

@ Barbie, ohne Jeanne/Rosa: Dann schreiben Sie weiter, wenn Sie die Inszenierung gesehen haben. Ihr Blümchenkleid können Sie dabei ruhig zu Hause lassen. Sie werden auch geliebt, ohne Ihr Äußeres durch Kleidung und Aufmachung betonen zu müssen.

"Verbrennungen" habe ich übrigens auch gesehen. Allerdings war das für mich keine "Gewaltorgie", sondern eher ein Durchqueren von Schmerz und Verzweiflung angesichts der Wiederholung des fatalen Kreislaufs von Hass, Rache und Vergeltung. Jedoch nicht ohne Hoffnung, diesen Kreislauf durchbrechen zu können.

Ostermeiers Inszenierung der "Dämonen" hat nur wenig mit Jürgen Goschs "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" zu tun. Jedenfalls brüllt hier niemand rum, ausser einmal Tilman Strauß' Thomas. Aber diese "Befreiungsaktion" ändert nichts daran, dass es sich hier um ein sehr subtiles Psychokriegs-Spiel handelt, wobei die Komik in der Tragik deutlich zum Tragen kommt. Zudem fallen bei Brigitte Hobmeier zwar die Hüllen, aber diese Nacktheit ist für mich wohl eher mit dem Begriff der auratischen SCHÖNHEIT in Verbindung zu bringen: Erscheinung einer Ferne, so nahe sie sein mag.

Ich habe Sie nicht darum gebeten, für mich Hölderlin zu zitieren. Und ich bin auch nicht Ihre "Beste". Das Abendmahl möchte ich auch nicht betrachten. Ich lese lieber Schriften. Und mach mir darüber meine eigenen Bilder.

@ intensivstation: Passen Sie auf, dass Sie sich nicht aus der Welt träumen. Mit naiver Erlösungssucht ist niemandem geholfen. Es geht um das Denken, um die Eröffnung von Möglichkeitsräumen. Phantasie kann doch jedes Kind.

Selbstverständlich, 123, habe ich das Gesamtwerk von Schopenhauer gelesen.

Leider hat er einige geschmacklose Sätze über die Krönung der Schöpfung geschrieben:

"Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das schöne nennen, konnte nur der vom Geschlechstrieb umnebelte männliche Intellekt: in diesem Triebe nämlich steckt seine ganze Schönheit. Mit mehr Fug könnte man das weibliche Geschlecht das unästhetische nennen. Weder für Musik, noch für Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Äfferei, zum Behuf ihrer Gefallsucht..."

(Kapitel: "Über das Weib", Parerga und Paralipomena)

Dabei lebten doch Ostermeiers Stücke immer von den weiblichen Rollen. Deswegen habe ich mir viermal "Nora" angesehen - freilich auch aus Zerstreuungsgründen. Mal sehen, was die Meckbach nach den "Nibelungen" abliefert.

Im Theater geht es aber nicht um Psychologisierung, sondern darum, diese Mechanismen vorzuführen. Und das ist zugleich tragisch und komisch: Auf der Figurenebene ist es tragisch, auf der Ebene des Spiels ist es komisch. Es ist dieses Oszillieren zwischen Einfühlung in die und Distanz zur Rolle, welches den Abend so spannend macht. Auch zwischen Zuschauern und Akteuren geht es hier nicht bloß um Spiegelung, sondern darum, mit dem Denken dazwischenzukommen. Polemisch formuliert, muss der Zuschauer bereit sein, das da vorn nicht bloß als "schönen Theaterabend" zu betrachten, das heisst, sein Leben von diesem Theaterabend abzutrennen, sondern sein Leben damit zu bearbeiten. Wenn der jetzt aber wieder nur mit seiner Freundin zum Italiener geht und sich genauso verhält wie diese "Figuren", dann schließt sich der Möglichkeitsraum wieder. Wie hieß noch das Stück von Christoph Nußbaumeder? Ja. Genau. "Liebe ist nur eine Möglichkeit." Aber das ist eine andere Geschichte.

7.3., berufliche Pflichten bis Ende des Monates abgegolten ? Da sehen Sie einmal, 123, was es für

lausige Detektive gibt, hatte Sie eher am 8.3. auf der Bühne vermutet, und ich spreche anderenorts von

Gespür und dergleichen ! Aber, das macht nichts, meine Projekt Prospero-Luxuselend-Phantasie hat ja auch nicht jedes Kind, wohl zum Glück, und das ist ja auch ganz erhellend, sich zu gewärtigen, was es heißt, heißen kann, daß jemand nach zig Jahren immernoch nicht theatertodmüde geworden ist. Ich schreibe diesen Text gerade, und der "Computer" des Hotels "Jedermann" unterstreicht mir einige Begriffe mit rot, keine Ahnung, warum ?, sind aber keine Rechtschreibfehler, aber rot, hm, nervt ungemein, wer weiß, vielleicht entsteht jetzt ein Lückentext ... . Kann Ihnen, 123, da aus dem heutigen München heraus auch keine guten Vorschläge machen, würde das aber sofort tun, wenn ich könnte. In München werde ich mir vermutlich Dejan Dukowskijs "Leere Stadt" ansehen, heute vielleicht den Kafka von Kriegenburg aus der Spielzeit zuvor, und am 9.3. ?, weiß noch nicht, könnte auch sein, daß ich am 8.3. den Camus in den Kammerspielen wahrnehme. "Lockende Bilder, wie man Mensch sein könnte", ja, das ist ein ganz entscheidender Impuls dafür, ins Theater zu gehen, für mich. Deswegen kommt mir dieser "Schwärmer"-Satz

Musils auch immer wieder in den Sinn; allerdings bin ich der sogenannten "Zimmerschlachten" noch keineswegs überdrüssig: Wenn da die "Vision" fehlt oder sonstwas unstimmig ist, dann ist das für mich ein Anwendungsfall dafür, mich kritisch und verbal übend dazu zu positionieren. Umso klarer derlei Kritiken gerade in Richtung dessen gehen, die fehlende Spur des Persönlichen in Inszenierungen "aufzudecken" (und eben lieber dort als nun zu raten, wer da sich hinter Pseudonymen versteckt, "123 - Persons" ist ja zB. ein beliebtes Portal ...) , desto eher wird sich auch die nächste Inszenierung, der nächste Probenprozeß, werden die Theater-Aufführung-Bewerkstelligenden eine Chance haben, sich weiterzuentwickeln: Insofern wäre ich also beharrlich, müßte ich etwas vorschlagen,

und eben doch zu dem "Dämonenabend" raten. Ich fand den Thread dazu bislang eigentlich recht wohltuend und werde, wenn ich -vermutlich im April- nach Berlin komme, unbedingt versuchen, "Dämonen" zu sehen und auch versuchen zu posten, denn es geht die Kritik um zB., daß nur zu bestimmten Lieblingen und immer nur zu den sich herausschälenden geradejetzt stehenden "Highlights" gepostet wird; das halte ich anders: und das hat auch ein wenig dazu beigetragen, daß "Hunger" und "Idioten" aus Leipzig (wie ich finde zurecht) im Februar noch einmal verstärkt besprochen wurden, um ein Beispiel zu nennen. Ich habe garnichts gegen "Nachtkritik" als "Nachkritik". Schönen Sonntag und "Theaterurlaub",

Ihr Arkadij Horbowsky aus dem winterlichen und sonnigen München kurz vor 9 Uhr

Dieser Pessimismus gegenüber der Volksbühne. Am 10. und 12.03. gibt es dort jenseits von Frank Castorf mit Koltès "Quai West" von Werner Schroeter mal eine ganz andere Ästhetik zu sehen. Und was die Schaubühne betrifft, freue ich mich auf ein Gastspiel von Christoph Marthaler mit "Wüstenbuch". Also den März habe ich nach Dämonen noch nicht vollkommen abgeschrieben.

Wir brauchen keine Visionen, sondern zunächst mal eine Haltung zum umgebenden gesellschaftlichen und globalen Kontext. Die "Dämonen" von Lars Noren lassen diesen Kontext völlig aussen vor, wobei man das auch als Zustandsbeschreibung der politischen Stagnation sehen kann. Wo ein Mangel an der Gestaltung differenter Perspektiven auf das Gegebene vorherrscht, da tobt man sich ersatzweise aneinander aus. Übersättigung oder Fatalismus?

@ olaf usw.: Diese Formulierung, das eigene Leben mit Theater zu bearbeiten, das ist nicht pädagogisch-didaktisch und auch nicht zielgerichtet gemeint, sondern eher in dem Sinne, die Form des Denkens über das eigene Leben zu hinterfragen. Und deshalb funktionieren Klassiker für mich heute auch nur dann, insofern man sie durch den Filter der Gegenwart neu liest bzw. diesen Bruch zwischen Tradition und Gegenwart mitinszeniert.

„Das eigene Leben mit Theater zu bearbeiten,...“

Ich fang doch jetzt nicht an mein ganzen Leben zu hinterfragen, nur weil sich auf der Bühne ein Paar die Köpfe einhaut. Wie viel Bedeutung wollen Sie diesem Abend eigentlich noch beimessen? Das wird ja immer verschwurbelter.

Ist das dann keine Form, das eigene Leben zu bearbeiten? Und umgekehrt müssen natürlich auch Sie nicht "Ihr ganzes Leben hinterfragen", wenn Sie gar nicht in solchen Paarbeziehungen leben. Ist doch okay.

Das Theater wird von jeweils ganz unterschiedlich lebenden Menschen besucht und demnach ebenso unterschiedlich wahr-genommen. Pollesch hat das mal so formuliert: "Du hast ein ganz anderes Leben und das macht mich fertig!" Dagegen empfinde ich dieses vereinfachende Schwarz-Weiss-Denken als überholt. Und ausserdem, welche Haltung man entwickelt, das ändert sich doch sowieso je nach Situation und/oder Lebensphase. Oder bleiben Sie etwa das ganze Leben mit sich identisch?

wieso geben sie sich eigentlich einen so perversen nicknamen?

in welcher weise glauben sie, damit der wahrheitsfindung zu dienen? und vor allem: was bezwecken sie überhaupt damit?

Wie Thomas Ostermeier lebt, ist nicht entscheidend. Man muss kein Berufsjugendlicher sein, um gesellschaftlich Stellung beziehen zu können. Meine Perspektive tut hier auch nichts zur Sache. Es ist Ostermeier der mit seiner ständigen Nichtwertung irgendwo mal stehen geblieben ist. Da findet einfach keine Entwicklung mehr statt.

Mit Schwarz-Weiss-Denken hat das alles nichts zu tun, sondern mit der Fähigkeit in der jeweiligen Lebensphase, wie Sie so schön sagen, als Regisseur einen klaren Kommentar zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen abgeben zu können.

Ich reagiere doch nicht instinktiv auf sich ändernde Situationen, sondern entwickele aus der gewonnen Lebenserfahrung heraus meine Haltung. Und das vermisse ich bei Ostermeier.

Zudem stellen Sie die Forderung auf, dass das Politische existieren müsse. Ich gehe davon aus, dass das Politische sich im aktuellen Kontext entzogen habe. Das heisst nun aber nicht, unpolitisch zu sein, sondern dass erst der Entzug einen Möglichkeitsraum für das Politische eröffnet. Darin liegt die tatsächliche Freiheit der individuellen Entscheidung jenseits des Dogmas.

Eigentlich möchte ich ja nicht mit Ihnen philosophieren, schon gar nicht über dieses lahme Stück. Aber wir stehen leider schon mitten im Diskurs. Ich habe meine These und Sie die Ihre. Ich möchte meine Ansichten gar nicht auf andere projizieren. Denken Sie was Sie wollen. Ich verkünde keine allgemeingültige Moral, worin würde die den bestehen, außer vielleicht darin immer eine Meinung zu haben und diese offen zu vertreten. Ostermeier delegiert seine Haltung an seine Schauspieler und stellt sich damit ins Abseits und wartet ab was passiert. Das kann auch mal daneben gehen.

Wir sind also nicht mehr in der Lage „zwischen absolutem Ernst und ebenso absoluter Ironie zu unterscheiden“. Ich habe Agamben nicht gelesen. Wie geht es Ihnen eigentlich so mit der Lektüre von Agamben, hat es Ihnen etwas gebracht. Ich glaube eher, dass das Lesen von Philosophen zur Mode-Ersatzdroge für junge Intellektuelle geworden ist. Dabei kann man Vorstellungsräume ganz schnell auch mit konventionellen Mittelchen betreten und wieder verlassen. Besaufen Sie sich doch einfach mal ganz ordinär. Lassen sie die Dämonen raus. Mehr Mut zum Selbstversuch. Das ist absolute Ironie und wo ist nun der Ernst?

Und ist es nicht auch für den Zuschauer interessanter, wenn offen bleibt, ob das nun ironisch oder ernst gemeint war? Erst dann steht er doch wirklich vor dem Paradox, einen eigenen Standpunkt finden zu müssen. Wenn ich dagegen von vornherein mitgeliefert bekomme, wie das gemeint war bzw. wie das zu verstehen ist, gerade dann wirds doch langweilig, oder nicht? Zudem heisst es ja im Zitat zwischen "absoluter Ironie" und "absolutem Ernst". Das heisst, relativ und situativ betrachtet, kann und muss (!) man Unterschiede erkennen, jedoch nicht absolut und verallgemeinerbar. Also nicht: Der Lars/Frank behandelt die Brigitte/Katarina immer nur schlecht, sondern da steckt auch was Subersives dahinter, ein Spiel mit den Konventionen der Beziehungsgestaltung. Ich lese Agamben übrigens sehr gern, weil der mich wirklich zum Denken bringt. Drogen und Alkohol dagegen schalten das Denken aus.

"Liebling, sag mir morgen früh noch mal, daß wir glücklich sind.

Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind.

Groß ist nur, was man nicht erkennen kann.

Und größer noch, was man nicht begreift."

(Element Of Crime, "Die Hoffnung die du bringst")

Frank und Katarina haben diesen romantischen Blick auf das, was ihr kleines und gähnend langweiliges Luxusleben übersteigt, längst verloren. Aus Zeitvertreib und Selbsthass zerstören sie sich selbst und das glückliche Leben von Tomas und Jenna.

Apropos, ging es um das inszenierte Leben der Anderen oder die Inszenierung des eigenen Lebens? Ich stimme Ihnen durchaus zu: Aus welchem Grund sollte das die Zuschauer interessieren? Diese privaten Neu-Rosen, welche hier so schön im Schau-Volks-Bühnen-Garten blühen.