Professor Bernhardi - Thomas Ostermeier inszeniert Arthur Schnitzlers "Volksfeind"-Variante als unterkühlt-elegantes Well-made-Play

Wollen Sie sich das nicht noch mal überlegen?

von Georg Kasch

Berlin, 17. Dezember 2016. Professor Bernhardi denkt. Auch wenn die Kamera sein Gesicht vielfach vergrößert auf die weiße Bühnenrückwand wirft, ist kaum wahrnehmbar, wie es in Jörg Hartmanns Gesicht arbeitet. Ein leichter Schatten hier, ein minimales Kopfschütteln da, mehr innere Anspannung als Mimik. Es ist faszinierend, dem zuzusehen. Weil da einer – bei allen Ironieregistern zwischen trocken, beißend, leise, bitter – kombiniert, begreift, seine Schlüsse zieht.

Hoffnung stirbt zuletzt

Zu begreifen hat Bernhardi viel in Arthur Schnitzlers Stück, das in Wien spielt, aber 1912 – der Zensur wegen – in Berlin uraufgeführt wurde. Denn der Arzt versteht erst allmählich, wie politisch instrumentierbar sein Handeln ist, als er den herbeigeeilten Priester davon abhält, einer Patientin das Sterbesakrament zu erteilen, weil sie in ihrer finalen Euphorie nicht weiß, dass sie sterben wird und er ihr den Schrecken ersparen will. Plötzlich bröckeln die Fassaden, verflüchtigen sich die Freundschaften, wird Bernhardi Opfer einer politischen Kampagne. Und hinter allem grinst breit die Fratze des Antisemitismus.

Wobei man hier für Antisemitismus auch alles andere einsetzen könnte, was in die drei Sternchen von "Ich habe ja nichts gegen ***, aber ..." passt. Aus dem leicht verstaubten, etwas verquatschten Kitteldrama mit merkwürdigem Komödienschluss macht Thomas Ostermeier – zusammen mit Florian Borchmeyer – ein Well-made-Play mit natürlichem Geschäfts- und Plauderton, mit schwingenden Türen zum nächsten Korridor und einer kleineren zum Krankenzimmer, die alle immer ganz behutsam schließen, während sie sich vorher noch fix die Hände am Desinfektionsspender reinigen.

Zwar gibt das unterkühlt-elegante Ambiente, das die Schauspieler auf Jan Pappelbaums weißen, flachen Kasten fahren und wieder verschwinden lassen, wenige Hinweise darauf, wann genau diese Geschichte spielt. Wie die Schauspieler aber agieren, welche Worte sie benutzen, macht sie dann doch sehr heutig. Da spricht etwa der liberale Pflugfelder von "rechtspopulistischen und völkischen" Kräften und Cyprian hofft, dass die Populisten bei den nächsten Wahlen vielleicht schon wieder verschwunden sind.

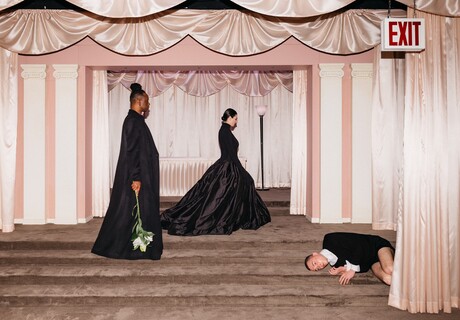

Showdown in der Krisensitzung: Am Ende ist Bernhardi (im grauen Anzug: Jörg Hartmann) vorübergehend seinen Job los © Arno Declair

Showdown in der Krisensitzung: Am Ende ist Bernhardi (im grauen Anzug: Jörg Hartmann) vorübergehend seinen Job los © Arno Declair

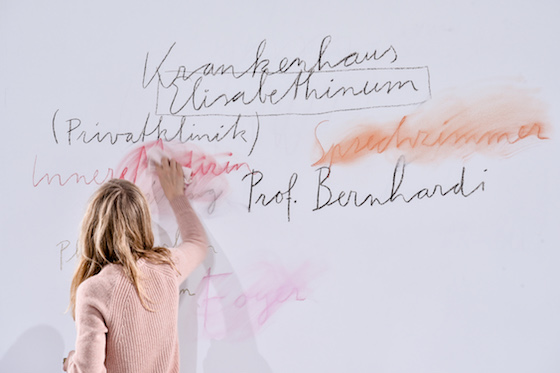

Stark ohne Tobak

Anders als in seiner Volksfeind-Inszenierung – auch so ein Debatten- und Demaskierungsstück, in dem bald einer, der stört, allein steht gegen die kompakte Majorität – braucht Ostermeier hier keinen starken Tobak wie den Farbbeutelaufstand. Hier regiert das Wort, das Argument. Entsprechend schlägt er Fokus-Schneisen ins wohltemperierte Gewusel – von den ursprünglich gut 20 Charakteren sind immerhin noch 17 geblieben. Zum einen mit der Kamera, das neben Hartmanns Gesicht auch die fiebernde Kranke zeigt oder Bühnendetails vergrößert, etwa die Orts- und Bühnenbeschreibung, die Katharina Ziemke vor jedem Akt mit zeitlos schöner Schrift an die Wand kritzelt.

Vor allem aber fokussiert er durch den Dialog. In den Gruppenszenen brauen sich schön deutlich (und durchaus komödiantisch) die Konflikte zusammen – etwa in der Krisensitzung, nachdem wegen des Vorfalls der Stiftungsrat der Privatklinik zurückgetreten ist. Seine Gedanken entwickelt Bernhardi jedoch erst so richtig im Nahkampf. Etwa mit Hans-Jochen Wagners schmierigem Gesundheitsminister, der lustig mit den Armen rudert und überhaupt nie weiß, wohin mit seinen Beamtenpranken, der sich windet, verbal und auch im Sessel, es ist ein fast zu grober Spaß. Oder Sebastian Schwarz als Dr. Ebenwald, der Widersacher und Nebenbuhler ums Amt, ein ausgewachsener Antisemit, dem Schwarz eine schneidige Missgelauntheit verpasst, einen rempelnden Ehrgeiz, der auch ohne Schmiss schön gefährlich prickelt.

Noch wichtiger: Ostermeier nimmt den Priester ernst, bei Laurenz Laufenberg ein schmaler, freundich-ernster Jüngling. Als Bernhardi und er im Krankenhaus aufeinandertreffen, wird es richtig spannend, weil man gewillt ist, auch seine Argumente ernst zu nehmen, sich auf das Gedankenexperiment einzulassen: Was, wenn das Seelenheil der jungen Frau tatsächlich von seiner Begegnung mit ihr abhinge?

Katharina Ziemke schreibt auf, wo wir uns befinden © Arno Declair

Katharina Ziemke schreibt auf, wo wir uns befinden © Arno Declair

Nadelspitzengenauigkeit

So trägt dieser Abend spielend über die knapp drei pausenlosen Stunden. Am Ende aber – da ist aus dem Drama längst die Komödie geworden, das Happy End besiegelt – wird’s noch einmal politisch. Gerade ist Bernhardi nach zwei Monaten Haft entlassen worden, alle sind plötzlich auf seiner Seite, wieder soll er instrumentalisiert werden, diesmal als Held der Aufgeklärten. Aber er hat doch nur als Mensch gehandelt, will kein Reformator sein und sich lieber ins Private zurückziehen. Da sagt der Ministerialrat Winkler, den Advocatus Diaboli spielend: "Das dürfte wohl daran liegen, dass wir uns innerlich noch nicht bereit fühlen, bis in die letzten Konsequenzen zu gehn – und eventuell selbst unser Leben einzusetzen für unsere Überzeugungen. Und darum ist es das Beste, ja das einzig Anständige, wenn unsereiner sich in solche G’schichten gar nicht hineinmischt …"

Christoph Gawenda spricht das so nadelspitzenhaft genau ins Parkett, dass man gar nicht umhin kommt, sich gemeint zu fühlen von diesem Eingeständnis des Scheiterns, das zugleich ein Weckruf ist: Das sind ja wir. Das ist unsere Laxheit, wenn es darum geht, der wachsenden Demokratieskepsis, den Pegidisten und AfD-Wählern, den "Ich habe ja nichts gegen ***, aber …"-Sagern etwas entgegenzusetzen. Deswegen wirken diese Sätze auch nicht wie eine stichelnde Kasuistik gegen den Volksfeind, der plötzlich zum Volkshelden wider Willen geworden ist. Sondern als Herausforderung an Bernhardi, an uns: Wollen Sie sich das nicht noch mal überlegen?

Wieder denkt Professor Bernhardi, wieder zoomt Ostermeier nah heran, weil jetzt alle Möbel, alle Schauspieler die Bühne fliehen und nur noch Hartmann dasitzt, in dessen Gesicht es kaum sichtbar arbeitet: Und nun? Und du?

Professor Bernhardi

von Arthur Schnitzler

Fassung von Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer

Regie: Thomas Ostermeier, Bühne: Jan Pappelbaum, Kostüme: Nina Wetzel, Musik: Malte Beckenbach, Bildregie: Matthias Schellenberg, Kamera: Moritz von Dungern, Joseph Campbell, Florian Baumgarten, Videodesign: Jake Witlen, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Licht: Erich Schneider, Wandzeichnungen: Katharina Ziemke.

Mit: Jörg Hartmann, Sebastian Schwarz, Thomas Bading, Robert Beyer, Konrad Singer, Johannes Flaschberger, Lukas Turtur, David Ruland, Eva Meckbach, Damir Avdic, Veronika Bachfischer, Moritz Gottwald, Hans-Jochen Wagner, Christoph Gawenda, Laurenz Laufenberg.

Dauer: 2 Stunden 50 Minuten, keine Pause

http://www.schaubuehne.de

Für die Berliner Zeitung (19.12.2016) hat Ulrich Seidler eine "souveräne Inszenierung" gesehen: "Die Auftritte und Sentenzen sitzen, die Schauspieler (...) sind bis in die kleinste Rolle sicher, und der raffiniert konstruierte Aufbau des Verhängnisses scheint sich aus dem Augenblick zu entwickeln – auch wenn man ahnt, welche Mühe bei der Einübung von Abläufen und Einsätzen nötig war. Dank des Handwerks und der luftdicht konservativen, dabei knallwachen Spielweise des Ensembles hängt der zwei dreiviertelstündige, pausenlose Abend keinen Augenblick durch." Die Inszenierung vermöge zudem, "das Stück für die Gegenwart aufzuschließen."

Ostermeier inszeniere, so schreibt Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung (19.12.2016) "Professor Bernhardi" als "intellektuelles Denkstück für unsere postfaktische Gegenwart. Das Ergebnis ist ein kluger, unbequemer Theaterabend". Es herrsche "inszenatorische Perfektion. Es herrscht aber auch eine große Gediegenheit. Die ist auch der – anfangs etwas brav und fast didaktisch wirkenden – Ernsthaftigkeit geschuldet, die Ostermeier trotz komödiantischer Einsprengsel als Grundtonart anschlägt. Man merkt immer: Dieser stark aufs Wort konzentrierte (...) Abend hat ein Anliegen. Es geht um was, und wir sollen genau hinhören und aufpassen."

Jörg Hartmann brilliere in "der Hauptrolle, umgeben von exzellenten Mitspielern." Er agiere "hochkonzentriert, in sich ruhend, arbeitet mit kleinsten Mitteln, scharfkantig." Der Abend zeige "klar, und das nie vordergründig, wie laut die Populisten sind, heute, und wie viel lauter die Intellektuellen werden müssen, wenn sie dagegen angehen wollen", sagt Peter Claus auf Deutschlandradio Kultur (Zugriff 19.12.2016). "In einer Zeit, da Intellektualität in weiten Kreisen hierzulande wieder ein Schimpfwort ist, gibt die Schaubühne Berlin ein starkes Bekenntnis zur Intellektualität ab, zum Denken, zum Nachdenken. Das berührt, ist wirkungsvoll, geht unter die Haut."

Rüdiger Schaper vom Tagesspiegel (19.12.2016) ist da skeptischer: "Thomas Ostermeier und Dramaturg Florian Borchmeyer bekommen den k. u. k.-Sound nicht heraus. Und wenn die Bernhardi-Seite von 'Populisten' spricht, dann merkt man auch, dass bestimmte Ausdrücke dem alten Text injiziert wurden – vielleicht in zu geringen Dosen. Eine stärkere Bearbeitung wäre nötig." Schaper fragt sich zuletzt, was das jetzt war: "Das Pilotstück zu einer neuen Krankenhausserie? Der moralisch-politische Befund hat schließlich nichts allzu Bedrohliches. (...) Nichts Bösartiges, harmlos. Ein Routineeingriff. Der starke Premierenapplaus aber hat gezeigt, dass es für diese Art des Theaters ein großes Bedürfnis gibt. Die Menschen wollen zuhören können, sie wollen Debatten führen. Im Postfaktischen zählt wieder mehr das Wort."

Dass man diesem "Professor Bernhardi" "nicht unbedingt hitzig ergriffen, aber doch bestens und intelligent unterhalten" zusehe, habe laut Wolfgang Höbel auf Spiegel-Online (Zugriff 19.12.2016) "vor allem mit der Kunst des Schauspielers Jörg Hartmann zu tun". Hartmann spiele "den Titelhelden als bis zuletzt vollkommen unberechenbaren Eigenbrötler. Mal ist er der hellauf Empörte, der zu vibrieren scheint vor Zorn über die Niedertracht, die ihm begegnet; mal wirkt er gerührt von der Liebe, mit der ihm seine Unterstützer (...) begegnen; meist aber ist er ein souveräner Kämpfer, der mit kühler Ausgeruhtheit die Sache der Medizin vibrieren lässt." Titelheld und Regisseuer seien sich "absolut einig – in ihrem unbedingten, optimistischen Glauben an die Kraft der Vernunft, des besseren Arguments, des präzisen Denkens".

Vom eleganten, gebildeten Duktus des Originals sei nicht viel übrig, findet Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (20.12.2016). Das komplexe Drama gerate so "auf das gänzlich andere Niveau eines großen Fernsehspiels – aber das im Triumph". "Denn die Darsteller pendeln sich überzeugend auf dieser Ebene ein, bringen ihre Figuren zum Leben, machen die Konflikte, wenngleich drastisch verknappt und umgepolt, durchaus plausibel." Am Ende sei Bernhardi "weder ein Märtyrer noch ein Held, sondern einfach ein Mensch in seiner Zerbrechlichkeit. Und irgendwie: uns sehr nahe."

Esther Slevogt schreibt in der taz (21.12.2016): Journalisten oder politische Funktionsträger seien bei Ostermeier als "korrupte, verlogene und stets nur auf den eigenen Machterhalt ... bedachte Elite" in Szene gesetzt. Damit operiere die Inszenierung "selber populistisch". Schnitzlers Originalstück sei in "der Schattierung seiner Figuren und der Schilderung ihrer Verstrickungen deutlich komplexer". Bei Ostermeier seien Jörg Hartmann als Bernhardi und Laurenz Laufenberg als junger Priester die Einzigen, "die ihre Figuren einigermaßen ambivalent anlegen". Auf seinen "besten Strecken" sei der "visuell spektakulär gerahmte" Abend ein "spannendes Konversationsstück". Zwischendurch aber würden die knapp drei Stunden ziemlich lang.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Silence, Berlin Würde abraten

-

Okada in Tokio Schon in München großartig

-

Pollesch-Abschied Volksbühne Platzhirsch-Auftritte

-

Asche, München Link-Hinweis

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

-

Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld

-

Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung

-

Asche, München Verpasste Chance

Ich hab das beim Lesen so verstanden: Bernhardi will nicht wie Stockmann im "Volksfeind" von Ibsen etwas beweisen, das mit Manipulation von oder durch Masse und Propaganda zu tun hat. Bernhardi will aber durchaus beweisen, dass ihn so etwas wegen seiner ärztlichen Gewissensimmunität nichts angeht und dass man so leben kann, wofür man allerdings wenigstens Arzt sein muss... Gut, dass es der Inszenierung von Ostermeier offenbar gelingt, uns die Figur über Hartmanns Spiel mit einem großen Fragezeichen über scheinbar "neutrale" Lebensentwürfe zu hinterlassen. Und wie gut, dass in Klammern vorgeführt "Privatklinik" geschrieben steht. DAS hat nun sehr viel mit uns zu tun und unseren nötigen Debatten.

Der regieführende Intendant Thomas Ostermeier und sein Dramaturg Florian Borchmeyer haben Arthur Schnitzlers „Professor Bernhardi“ so weit filettiert, dass er sich tatsächlich gut für ein zeitgenössisches Publikum konsumieren lässt.

(...)

Der Antisemitismus ist in diesem Fall Bernhardi das unappetitliche Schmiermittel, mit dem Bernhardis Gegner ihre Intrige gegen den politisch zu bedarften Arzt vorantreiben. Gezielt schüren seine ölig-karrieristischen Gegner um Dr. Ebenwald und Professor Flint (Hans-Jochen Wagner) die bekannten, schwelenden Ressentiments gegen das Judentum, geschickt rufen sie zur Verteidigung christlich-abendländischer Werte auf, obwohl es ihnen sichtlich zu allererst um ihre persönlichen Interessen in diesem Ränkespiel geht.

Jörg Hartmann spielt die Titelfigur Professor Bernhardi bei seiner Rückkehr an die Schaubühne – hier war er von 1999 bis 2009 Ensemble-Mitglied – als Gegenentwurf zu seinen Auftritten als „Faber“ im Dortmunder „Tatort“: während er im Sonntagabend-Krimi als rüpelhaft-prolliger Neurotiker nervt, durfte er am Samstag an der Schaubühne einen klug formulierenden, kühl abwägenden, vorsichtig argumentierenden Arzt spielen. Eine interessante Besetzung gegen den Strich und das TV-Klischee!

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2016/12/18/professor-bernhardi-thomas-ostermeier-verhandelt-an-der-schaubuehne-eine-antisemitische-intrige-in-einem-dreistuendigen-rededrama/

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2016/12/21/das-falsche-leben-im-richtigen/

So ein Stück gelingt wahrscheinlich jedem Theater nur alle paar Jahre.

Thomas Ostermeier will mit seiner Inszenierung von „Professor Bernhardi“ in die Gesellschaft wirken, dies wird durch die große Resonanz beim Publikum anerkannt. Er setzt sich damit wohltuend von einer Theaterszene ab, wie sie auch nachtkritik spiegelt, die, was man früher ja der Wissenschaft nachgesagt hat, in einem Elfenbeinturm mit Intellektuellensprech sich selbst spiegelt und Impulse von außen eher unterdrückt.

Der auslösende und handlungstreibende Konflikt des Stückes ist ja eigentlich nur eine winzige Episode im Leben eines überaus beschäftigten Arztes, Wissenschaftlers, Abteilungs- und Institutsleiters wie Bernhardi. Schon Schnitzler legt diese Episode unters Vergrößerungsglas, bei Ostermeier ist es ein hochauflösendes Mikroskop. Dabei ist dieser Konflikt schon bei Schnitzler fragil und etwas konstruiert. Ein übergriffiger Praktikant lässt den Pfarrer rufen, weil eine 18 Jährige im Sterben liegt, die nach einer Abtreibung eine Sepsis erlitt. Der jungen Frau ist nicht bewusst, dass sie sterben muss. Der von der morgendlichen Leichensektion zurückgekehrte Bernhardi möchte ihr „ein glückliches Sterben“ verschaffen, „heiter, glücklich – und reuelos“, und verweigert dem Pfarrer den Zutritt. Der würde sich sofort zurückziehen, wenn die Kranke noch zu retten sei. Diese Brücke zu beschreiten verbietet offenbar Bernhardis Selbstverständnis untrüglicher diagnostischer Präzision. „Sie ist rettungslos verloren, darüber kann kein Zweifel sein.“ Bernhardis „inneres Gefühl“ kennt angesichts der Hilflosigkeit keinen Zweifel, schon gar keine Verzweiflung (wie Faust VOR DEM TOR), bei solch einem jungen Menschen versagt zu haben. Das recht paternalistische „innere Gefühl“ kennt nur den Anspruch totaler Kompetenz, den Anspruch, sich restlos für zuständig zu erklären: Sterben, Tod, Sektion. Der Pfarrer wird dies im Dialog im 4 Akt als „Vermessenheit“ bezeichnen und seiner Haltung der „Demut“ gegenüberstellen. Die Hybris des Mediziners verbietet das Eingeständnis, dass seine Zuständigkeit da endet, wo er nicht mehr „retten“, heilen kann. Da müsste er zurücktreten und gegebenenfalls Anderen andere Möglichkeiten des Trostes zugestehen. Sicher gibt es in der heutigen Zeit theoretisch eine Orientierung am „mutmaßlichen Patientenwillen“, aber praktisch?

Bernhardi gehört zur dargestellten modernen Leistungsgesellschaft, die sich aus zielorientierten Funktionseinheiten rekrutiert, auch wenn er mehr Nerven zeigt als beispielsweise seine Kontrahenten Ebenwald oder Filitz, was ja eher als Schwäche erscheint. Selbst der Minister Flint ist genau so, wie es für beruflichen Erfolg nötig ist, Auch in dem Punkt, sich sozial in Beziehung zu setzen, flexibel zu sein, „keine Tragikomödie des Eigensinns“ zu geben: „Endlich aber – begreif es doch, daß es Höheres gibt im öffentlichen Leben …: sein Ziel im Aug behalten, sein Werk sich nicht entwinden lassen.“ So sind sie, so reden sie, die „Stützen der Gesellschaft“, ganz im Sinne Ibsens.

Bei Thalheimers „Wallenstein“ hat sich Dirk Pilz beklagt: „Gute Politik, das kluge Aushandeln von Gegensätzen, das Arrangement mit der Praxis – das ist in diesem Theater nicht vorgesehen. Als wäre Politik stets und ständig nichts als ein schmutzig derbes Geschäft,…“ Nun, bei „Professor Bernhardi“ wird „in diesem Theater“ immer was ausgehandelt, wobei es glimpflich aus-, aber nicht ganz sauber zugeht. Wie antwortet Ministerialrat/Hofrat Winkler auf den Einwand Bernhardis, dass er „nicht entferntesten daran gedacht habe irgendeine Frage lösen zu wollen“, sondern nur in einem ganz speziellen Fall tat, was er „für das Richtige hielt“: Wenn man nur einen Tag lang immer das subjektiv Richtige zu tun anfinge, „so säße man sicher noch vorm Nachtmahl im Kriminal.“

ich hätte dieses stück gern gesehen - weil ich glaube, es würde mir gut gefallen, weil ich dem kommentar von claus günther sehr gut nachvollziehe - und wie er auch - weniger die der kritiker, die er hier benannt hat, deren argumente (populismus bzw. einseitigkeit der inszenierung) mir als genau das erscheinen, was sie als mangel oder vorwuf formulieren.

ja, es ist ein ganz konkreter fall, der zum NACHDENKEN und nicht zur simplen abwehr (als konkreter fall) genommen werden kann, denn DAS ist populismus (wenn man sich einer "höheren idee" und nicht konzentriert mit dem dargestellten hingibt)

in welcher häufigkeit so ein fall abstrahiert eingeordnet werden kann und wer welche schlußfolgereungen/wahrnehmungen damit wie verbindet, hat weniger mit dem stück als der "einordnung" des betrachters zu tun- doch genau diese "ordnungsliebe" ist unangemessen für kunst.

für mich ist das stück höchst aktuell, denn es handelt von VERANTWORTUNG (für das image ODER die ethik des handelns) und dazu schrieb prof. bruder (gesellschaft für neue psychologie) einen interessanten artikel:

"Aber bei ihnen geht es darum, ihr Handeln zu rechtfertigen – nicht, es in Frage zu stellen. Täten sie nämlich Letzteres, müssten sie merken, dass „Verantwortungsübernahme“ lediglich ihre Deckerinnerung ist für Verantwortungslosigkeit."

https://www.rubikon.news/artikel/der-krieg-tragt-seine-fruchte-zu-uns

Als ich in Vorbereitung des Besuchs von „Professor Bernhardi“ das Stück gelesen habe, war es mir wie ein schwarzer Fleck vorgekommen, dass Schnitzler das Sterben des 18 jährigen Mädchens offenbar nur als Aufhänger für die Auseinandersetzung zwischen Bernhardi und dem Pfarrer diente, in der es um das „glückliche Sterben“ mit einer Illusion versus „Buße tun“ geht. Ich meinte, dass dieses Sterben gegenwärtig sein müsse, obgleich die Darstellung von Sterben auf der Bühne schnell schief gehen kann.

Allerdings war ich fest überzeugt, dass Ostermeiers Inszenierung über die Anfangsszenen eher hinweggehen würde, um sich dem politischen Thema zuzuwenden. „Professor Bernhardi“ lässt uns ja in den Brutkasten des grauenvoll nationalsozialistischen Antisemitismus blicken, wobei bereits im Keimstadium dessen ganze primitive Absurdität zutage tritt, die ganze „antisemitische Beschränktheit und Schurkerei“ der „grölenden Alldeutschen“, deren Gemeinschaft „judenrein“ zu sein hat. Während doch die eher nordisch mannhaften Charaktertypen wie Bernhardi als Motor der Zivilisation wirken.

Es hatte mich elektrisiert, wie dann als großformatige Film-Projektion die wortlose Geschichte des einsamen Sterbens des Mädchens hinzugefügt wurde. Die Krankenschwester nahm erst die Tote in die Arme, um ihr das Spitalhemd auszuziehen.

Zwischenzeitlich habe ich mir das Programmheftchen komplett durchgelesen. Dort findet sich in Auszügen der bisher unveröffentlichte Brief des Rabbiners Viktor Kurrein vom 22.11.1928, in welchem dieser die „zu große Selbstsicherheit“ Bernhardis kritisiert, das Beschränken auf den Körper des Menschen und fordert: „Ehre dem tüchtigen Arzte, … , aber alles versteht er doch nicht, und wo das Krankenbett aufhört, ziemt ihm Bescheidenheit vor dem Wissen anderer.“ Etwas resigniert gesteht der Rabbiner allerdings, dass „die weitaus grösste Zahl der modernen Juden dem Arzte zustimmen werden“.

Mir selbst liegt es fern, für die Religion zu plädieren. Am Brief es Rabbiners wird klar, dass Pfarrer Regers „Demut“ sich auf den für ihn unermeßlichen Gott seiner Religion bezieht, sicher zudem im Bewußtsein der Grenzen seiner Tätigkeit am Krankenbett. Es ist nicht zu erwarten, dass er sich demütig, in Reflektion der eigenen Vergänglichkeit, der Sterbenden nähern wollte. Eher würde ich, ich bin wieder beim Programmheftchen, dem modernen Juden Heinrich aus Schnitzlers „Der Weg ins Freie“ folgen (aus dem ich schon oben zitierte), dem jede Religion „gleich unerträglich und widerlich“ war, „wenn sie ihm ihre Dogmen aufzudrängen suchte“.

Später folgt ein Plädoyer für politische Abstinzenz: „Und was bedeuten überhaupt politische Ansichten bei Menschen, denen die Politik nicht zugleich Beruf oder Geschäft ist? Nehmen sie den geringsten Einfluss auf die Lebensführung, auf die Gestaltung des Daseins? … Wir werden nie etwas anderes tun, nie etwas anderes tun können, als eben das leisten, was uns innerhalb unseres Wesens und unserer Fähigkeiten zu leisten gegeben ist.“

Dies fasst auch die Grundhaltung Bernhardis zusammen, der nur Arzt sein möchte, ohne sich um Politik zu scheren. Und auch darin zeigt sich eine „zu grosse Selbstsicherheit“. Heinrich wollte seine Abstinenz überdenken, „wenn die Scheiterhaufen wieder angezündet werden“. Dann war es definitiv zu spät.

Es liegt nicht so fern, sich die junge Sterbende als ein „süßes Mädel“ (selbst das gibt es als Eintrag bei Wikipedia) vorzustellen, das Pech hatte, für das „Der Reigen“ ausgetanzt ist. „Glücklich gelebt, glücklich gestorben“, wollte sich der abwesende Liebhaber einreden, schließlich hatte das Mädchen nichts verlangt als ihn – „das allerdings in ausgedehntestem Maße“. Platz für einen Pfarrer, für Buße oder nur die ernüchternde Einsicht, lediglich benutzt worden zu sein, bleibt für den Autor da nicht.

Gerade deshalb habe ich mich jetzt zum wiederholten Mal gefragt, ob das nur mir so geht oder anderen auch, dasss man David Ruland auf der Bühne so schlecht versteht? Mir ist das schon bei den "Kleinen Füchsen" so gegangen, dass dieser leichte (hessische?) Akzent, den er hat, so nuschelig rüberkommt, dass es echt schwer ist, ihm zu folgen, was ich sehr schade finde.