The Silence - Schaubühne Berlin

Mutti will nicht

20. November 2023. Falk Richter ist zurückgekehrt, an die Schaubühne, um seine eigene Familie und Herkunft zu befragen und auf eine Schweigemauer zu stoßen. Für dieses Solo schickt er Dimitrij Schaad in den Ring, mit dem er schon am Maxim Gorki Theater mehrfach zusammengearbeitet hat. Ein denkwürdiger Abend.

Von Christian Rakow

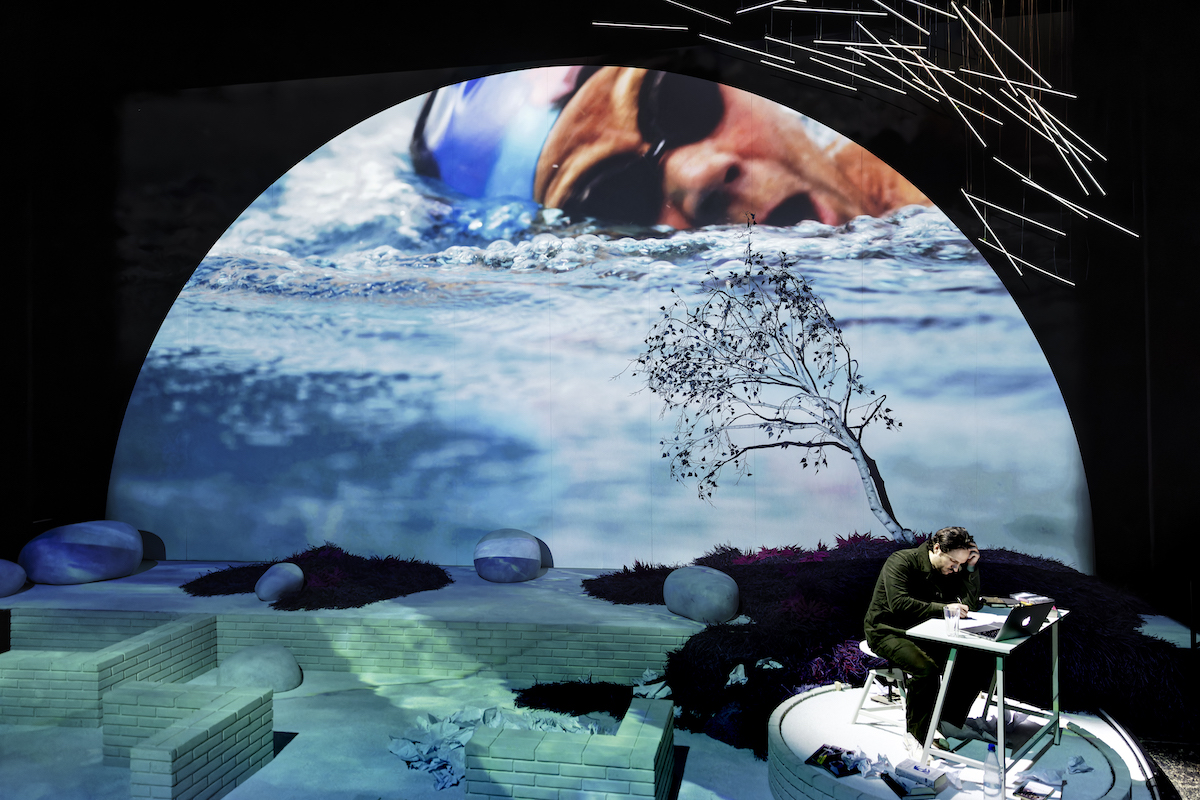

"The Silence" von Falk Richter an der Schaubühne Berlin © Gianmarco Bresadola

20. November 2023. Die Stille, heißt dieser Abend, the silence. Und still ist wirklich alles an ihm, berückend still. Sogar der launige Insiderjoke am Beginn: Da grüßt Dimitrij Schaad, noch bevor er in die Rolle des Autors Falk Richter schlüpft, ins Rund: Hier sei er nun also, an der Schaubühne, dem "Leuchtturm" oder "Flaggschiff" oder auch dem "FC Bayern" des deutschen Verwandlungsschauspiels. Leise schmunzelt er, und wir im Rund der kleinen Globe-Arena der Schaubühne schmunzeln mit ihm. Als ob Schaad, der Lionel Messi der Performerkunst, so auf Understatement machen müsste! Aber nichts für ungut, ein kleiner Übersteiger unter Freunden hebt die Stimmung.

Im Herzen der Familienfinsternis

Schaad kommt mit diesem Monolog also als Gast neu an die Schaubühne. Für den von ihm verkörperten Autor und Regisseur Falk Richter ist es eine Rückkehr. Richter hat hier mit urbanen Tanzabenden wie Trust harten Elektrobeat gepflegt und dann mit der Politrevue Fear einen Meilenstein des neueren politischen Theaters gesetzt. Mit harter Kante gegen Rechts. Atmosphärisch pulste da noch ganz das Berghain-Berlin in den Adern seines Schauspiels. Dann wechselte er rüber ans Gorki und näherte sich mit Stücken wie Small Town Boy dem Mixtape-Synthie-Pop. Zuletzt packte er mit In My Room die E-Gitarren aus, blieb weiter politisch, aber der Ton war schon sanfter geworden, der Stoff intimer. Richter erzählte über seinen Vater und Väter seinesgleichen, toxische Väter, geharnischte Väter, deutsche Väter, die dem Weltkriegs-Schützengraben mental nie entkommen sind.

Mit dieser letzten Familienansicht hat "The Silence" viel zu tun, aber das neue Stück blendet weiter hinein ins Private und wird im Gestus behutsamer (die Uraufführung fand 2022 in Strasbourg statt, wir sehen eine neu erarbeitete Berliner Fassung). Richter spürt dem Verschwiegenen in seiner Familie nach, den nie geäußerten Kriegserlebnissen, der lange verheimlichten unehelichen Beziehung seiner Eltern, er sucht die Verbindung zu den eigenen Kindheitstrauma, dem Eingesperrtwerden im Kleiderschrank, dem Stöbern der Eltern in seinen Tagebüchern, den Schlägen des Vaters, als der entdeckt, dass sein Sohn schwul ist, der Verdruckstheit der Mutter, die ihn zum Psychiater schicken will.

Rückkehr nach Buchholz (Nordheide)

Richter ist mit einem Kameramann (Lion Bischof) losgezogen und hat die Mutter im elterlichen Haus in Buchholz in der Nordheide interviewt; eine atemberaubend fitte Frau, sie schwimmt jeden Tag im Freibad ihre Bahnen. Die gefilmten Gespräche mit dem Sohn sehen wir wiederholt an diesem Abend auf der Leinwand im Bühnenhintergrund: Richter sucht Geständnisse, Aufarbeitung, Empathie, aber er bohrt auf Granit. Was er denn bloß wolle, wird er später seine Therapeutin sagen lassen, das sei einfach die Art der Mutter, mit den Härten des Lebens umzugehen, ihr "coping mechanism": Abgründe ignorieren, Schuldfragen verdrängen, heiter bleiben. Zur Nachahmung empfohlen. Und offene Gegenfrage: "Was haben Sie sich von Ihrem Projekt erhofft?"

Im Blätterwald: Dimitrij Schaad © Gianmarco Bresadola

Im Blätterwald: Dimitrij Schaad © Gianmarco Bresadola

Man sieht tausend Fallstricke auf diesem poetischen Gang in die Familienvergangenheit ausliegen: Kann alles eitel wirken, klaro, vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn "Mutti" den "Vati" verklärt und sich vor den Fragen ihres Sohnes verleugnungsartistisch verbiegt. Könnte auch ausbeuterisch rüberkommen, weil der Künstlertyp Richter, wie man merkt, in Buchholz in der Nordheide schon eher ein Fremdkörper ist und seine Ansinnen verdächtig. Aber das Bewundernswerte: Es wird nichts von alledem.

Vielmehr ist "The Silence" eine so genaue wie rücksichtsvolle Ansicht der Nachkriegsgeneration: einer verschlossenen Generation, die sich in ihrer Normalitätsbehauptung eingeigelt hat. Und es ist zugleich ein Ausleuchten der Kluft, die aktuell die politische Wirklichkeit in Deutschland prägt: zwischen der alten, kommunitaristischen Mittelklasse und ihrer Kultur der Robustheit und der neuen kosmopolitischen Mittelschicht mit ihrer Offenheit für Transformationen. Einmal dreht Richter den Spieß um und lässt seinen sterbenden Vater fiktive letzte Worte an den Sohn richten, der doch eine erfüllte und wohlständige Jugend gehabt habe, und so wenig zufrieden damit ist. Ist aber eben nur ausgedacht. Tatsächlich schimpfte der Vater noch über Rumänen und sagte zum Abschied nur: "Lass mich in Ruhe."

Das Ende von F.

Die Stille, the silence, das ist vieles an diesem Abend: die "Schweigemauer" der Familie (von der Bruchstücke auf der weiß gehaltenen Bühne von Katrin Hoffmann herumliegen), das Codewort für Sex in Richters Tagebuch, auch die kurze Ruhe im Schnee, als er als schwuler Jugendlicher brutal zusammengeschlagen wird. Da reißt es den Erzähler kurz hin und er phantasiert, dass alle Schwulen bewaffnet werden müssten, um diese homophoben Faschos "abzuknallen" – ein Anflug der virtuos dialektisch schillernden Wutreden à la "Fear" oder "Small Town Boy". Aber er pfeift sich sogleich zurück: "Na, jetzt hat sich die Stimmung kurz verdüstert."

Im Gespräch mit seiner Mutter: Falk Richter © Gianmarco Bresadola

Im Gespräch mit seiner Mutter: Falk Richter © Gianmarco Bresadola

Dimitrij Schaad als Falk Richter navigiert durch all das mit bestechender Klarheit und sagenhafter Balance: zartbitter im Humor, zurückgenommen in allem Traurigen und Ungereimten, locker den Mantel des Metakommentars reichend, falls doch mal Seelenstriptease droht. Er rahmt die Videos mit dem Erzähltext Richters und mit kleineren Szenen, wenn Richter mit aktuellen oder früheren Geliebten telefoniert oder von besagter Therapeutin gecoacht wird.

Falk Richter ist etwas gelungen, das die wenigsten Protagonisten der Postmoderne, die im Theater der 1990er aufgebrochen sind, geschafft haben: die Mittel der offenen Erzählweise, der unablässigen Brechungen, des "Cool Fun" mit einer ganz eigenen Aufrichtigkeit und Direktheit zu verbinden, den Schleier der Zeichen einzureißen, die Berührung des Realen spüren zu lassen. Nicht erst heute, aber heute wie an seinen besten Tagen. Und mit Dimitrij Schaad hat Richter den idealen Mann für sein Projekt. Es ist das eindrucksvollste Solo der Schaubühne seit Lars Eidingers Goya-Abend mit Rodrigo Garcia 2011. Mindestens.

The Silence

Von Falk Richter

Regie und Text: Falk Richter, Bühne und Kostüme: Katrin Hoffmann, Musik: Daniel Freitag, Video: Lion Bischof, Dramaturgie: Nils Haarmann / Jens Hillje, Licht: Carsten Sander.

Mit: Dimitrij Schaad, im Video: Falk Richter und Doris Waltraud Richter.

Premiere der deutschen Erstaufführung 19. November 2023

Dauer: 1 Stunde 50 Minuten, keine Pause

Neue Version einer Inszenierung, die 2022 am TNS Strasbourg in Koproduktion mit der MC93 Bobigny und der Maison de la Culture d’Amiens uraufgeführt wurde

www.schaubuehne.de

Kritikenrundschau

Eindrücklich, wenn auch thematisch "übervoll" findet Fabian Wallmeier bei rbb Inforadio (20.11.2023) den Abend. Die Inszenierung sei "ein Schreibprozess, ein Findungsprojekt", das Dimitrij Schaad auf der Bühne immer wieder abbreche, ein Blatt Papier nach dem anderen zerknüllend. Am Ende bleibe der Eindruck von Frustration, auch in den Videogesprächen mit der Mutter, einer "Meisterin des Verdrängens, Ausweichens und Nichtverstehens", das Schweigen nicht durchbrochen zu haben. Klar zeige Richter eins: "wie schwer es ist, aus dysfunktionalen Kommunikationsmechanismen auszubrechen".

So konkret und konzentriert habe Falk Richter die eigene Geschichte noch nie auf die Bühne gebracht, auch wenn das "beständige und tragische Ringen mit dem Vater" der Grundantrieb seines Theaters sei, schreibt Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung (20.11.2023). Wie solle man auf eine solche Offenheit antworten, was dürfe man über die Mutter sagen, deren Traumata offen gelegt würden? Ihre Strategie der Verdrängung durch Sport scheint Seidler erfolgreicher zu sein als "die Herzausreißerkunst des Sohnes"; ihm wird unbehaglich, sie im Video beim Schwimmen als dem "Ringen um Halt" über dem Abgrund zu beobachten. Eine Herausforderung sei der Abend auch für Dimitrij Schaad, aber er springe ironisch ab und löse "die Bekenntniswucht des Abends in schauspielerische Virtuosität auf".

"Manchmal ist die Literatur, das Theater oder der Film präziser als jede historische Abhandlung. Das macht dieses Stück von Richter so groß im Kleinen", schreibt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel (21.11.2023). Es steckten "so viele feine, schmerzhafte Momente und Erinnerungen" in dieser Inszenierung. Darüber hinaus sei der Abend ein "fabelhaftes Solo für Dimitrij Schad", der es schaffe, "aus der Biografie des anderen etwas, das viele angeht" zu destillieren.

"Stets präsent" sei an diesem Abend "das der Gewalt diametral gegenübergestellte Schweigen", findet Sophia Zessnik in der taz (20.11.2023). Mithin sei es "schwierig", an den vielen Strängen des Erinnerns "dranzubleiben". Allerdings: "Nicht etwa, weil die Inszenierung langweilt. Im Gegenteil: Richters einfühlsamer Text und Schaads großartiges Schauspiel setzen etwas in Gang, wo man, wie auch der autofiktionale Richter selbst, nicht hinwill. Dorthin, wo die Gefühle sitzen, die unbedingt gefühlt werden wollen", zeigt sich die Kritikerin berührt.

Was den Text angeht, hat Michael Wolf Bedenken. Dieser versuche über weite Strecken den Beweis zu führen, dass in der Familie transgenerationale Traumata wirken. "So wie hier vom Schicksal der Eltern erzählt wird – etwa von der Flucht am Ende des Krieges, in deren Verlauf der Bruder der Mutter erfror – hat es den Anschein, als wäre das Leid von einst nur von Bedeutung, insofern es das eigene Unglück erklärt, ihm einen Sinn gibt", schreibt der Kritiker im nd (26.11.2023). Doch am Ende ist er versöhnt mit dem Abend, denn da wende sich das Blatt noch einmal auf überraschende Weise. 'The Silence' sei nun nicht mehr die Geschichte einer kaputten Kindheit, nicht die einer schlechten Mutter. "Sondern die einer Frau, die zumindest sich selbst hat retten können."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog

-

Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde

-

Zusammenstoß, Heidelberg Weg ins Museum

-

Pollesch-Feier Volksbühne Frage zum Angerer-Monolog

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Auf Grund von Erfahrungen

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Wie viel Zeit?

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

Damit ist auch schon die recht einfache Grundstruktur des knapp zweistündigen Abends zusammengefasst. Dass diese simple Konstruktion wirkt, ist vor allem drei Faktoren zu verdanken: Erstens der Energieleistung von Schaad, der sich durch den Text tankt und vor allem in den wütend-emotionalen Momenten zu großer Form aufläuft, z.B. wenn er sich in Rage über homofeindliche Gewalt redet und die bewaffnete Gegenwehr fordert. Zweitens der rückhaltlosen Offenheit, mit der Richter die Verletzungen seiner Generation und die von den Eltern weitergegebenen Traumata ausbreitet. Natürlich ist vieles, vor allem in der zweiten Hälfte, wenn er sein Alter ego über Beziehungsmodelle jenseits der Heteronormativität nachdenken lässt, autofiktional überformt. Aber der Kern des Abends, die Gespräche mit der Mutter, die bis heute abblockt, verdrängt und ausweicht, ist erschreckend real.

Kurz vor Schluss schlüpft Schaad in die Rolle der Therapeutin des Regisseurs und nimmt die ältere Dame in Schutz: diese Textpassage macht deutlich, dass Frau Richter die Mauer des Schweigens als Abwehrmechanismus aufbaute, um weiterleben zu können. Drittens überzeugt „The Silence“, weil Richter hier nicht irgendein Einzel-Schicksal eines Jugendlichen aus der bundesrepublikanischen Provinz zwischen den 1960ern und 1980ern erzählt, sondern exemplarisch die Wunden und Verdrängungsmechanismen aufzeigt, die sich in jenen Jahrzehnten in unsere Gesellschaft eingeschrieben haben.

Im Ranking der Schaubühnen-Monologe liegt dieser Abend für mich deutlich vor dem Goya-Monolog von Lars Eidinger. Referenzpunkt wäre eher der auch inhaltlich stark verwandte "Qui a tué mon père" von Èdouard Louis.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2023/11/20/the-silence-falk-richter-schaubuehne-kritik/

Ein Monolog, der den Austausch sucht, doch nie findet kann. Der Schmerz und Wut durchwühlt – am unerträglichsten, wenn er die queerfeidliche in Gewalt explodierende Stille des Elternhauses kurzschließt mit einem brutalen Angriff zweier Schwulenhasser und dem Schweigen der Umstehenden. Der immer wieder ansetzt und abbricht und es aufs Neue versucht, nur um ganz am Ende mit der Mutter im Garten zu stehen und – angeregt von der autofiktionalen Therapeutin – die Verdrängungsmechanismen der Mutter zu verstehen beginnt. Der anrennt und anredet und anstürmt und anlärmt gegen die Stille, nicht um sie zu durchbrechen, sondern um sie zu verdrängen, ängstlich, was sie zu sagen hätte. Der im Versuch, das Schweigen zu überwinden, dessen Mechaniken reproduziert. Und sich stets dessen bewusst ist, dass das hier Spiel ist, Unterhaltung, eine Darstellung einer wahren oder unwahren, in eine Form gepressten Suche, die privat ist und öffentlich, wahrhaftig und fuktional. „Ich ging immer wieder rein in dieses schreckliche Schweigen zwischen ihr und mir“, heißt es gegen Ende. Ein Schweigen, das vielleicht kein Angriff ist, sondern eben ein „Coping Mechanismen“, ein „Wegschalten“, wie die Therapeutin sagt, eine Grundvoraussetzung nicht zusammen- und zu zerbrechen.

Dieser Abend hat keinen Anfang und kein Ende, kann er auch nicht, weil das Schweigen keinen hat und das gegen selbiges Anreden. Und natürlich hat er beide, denn er ist Theater, Spiel, Behauptung, ironische Brechung, Weglachen, Wegperformen, selbst ein „Coping Mechanism“. Und vielleicht ist das der Grund für die Distanz, die er hinterlässt, die Verweigerung der Nähe, des Eindringens in die*den Zuschauenden, die*der außen bleibt, der die Räder kreisen und die Mechanik funktionieren sieht. Und doch die Stille nach dem Spiel kaum auszuhalten vermag. Ein scheiternder, unvollständiger, um sich selbst drehender Abend, der erst in seinem eigenen Wissen um all das wirklich groß wird.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2024/02/09/auf-der-mauer-des-schweigens/