Bismarck-Dekolonial - Kampnagel Hamburg

Arbeit am Ritual

von Falk Schreiber

Hamburg, 13. August 2021. Otto von Bismarck ist wichtig für Hamburg. Der Reichskanzler war mit dafür verantwortlich, dass 1888 der Hamburger Freihafen eingerichtet wurde und legte so Ende des 19. Jahrhunderts den Grundstein für den bis heute anhaltenden ökonomischen Boom der Hansestadt. Zudem war Bismarck eine zentrale Figur im deutschen Kolonialismus. Und auch wenn es Gründe zur Annahme gibt, dass der Kanzler selbst gegen ein Kolonialreich war, weil er Kolonien für wirtschaftlich ineffektiv hielt, profitierte keine deutsche Stadt so sehr von der Entwicklung wie Hamburg. Kein Wunder, dass man hier kurz nach Bismarcks Tod 1898 begann, ein monumentales Bildnis des (schon damals) umstrittenen Politikers zu errichten.

Bismarck abreißen?

Mit über 34 Metern Höhe ist die im Alten Elbpark am Eingang zur Reeperbahn gelegene Statue das größte Bismarck-Denkmal des Landes: ein groteskes Monstrum, das den Kanzler als hanseatischen Roland darstellt, gestützt auf ein zehn Meter hohes Schwert und flankiert von zwei Adlern. Im Laufe der Jahre verwahrloste die Umgebung, der kleine Park ist kaum noch als solcher erkennbar, umtost von mehrspurigen Verkehrsachsen, zudem ist die Statue mittlerweile baufällig. Im Zuge einer Aufhübschung der Umgebung wurde überlegt, das Monument abzureißen, nach einer hitzigen Diskussion zwischen Rechts und Links hat die Stadt aber entschieden, die Statue für knapp neun Millionen Euro zu sanieren und zudem die Rolle Bismarcks kritisch zu hinterfragen (was immer das heißen mag). Gefeiert werden soll hier jedenfalls nichts mehr, aber wie sich eine multikulturelle Stadtgesellschaft des Jahres 2021 fühlt, wenn sie vor dem riesigen Abbild eines Politikers steht, der eine klare Bezugsfigur für die deutschen Kolonien war, das ist noch lange nicht ausdiskutiert.

Aus der Perspektive der Kolonisierten

Die mexikanisch-deutsche, seit langem in Hamburg lebende Choreografin Yolanda Gutiérrez beschäftigt sich schon seit Jahren mit postkolonialen Strategien, unter dem Label "Shape The Future" entstanden tänzerische Interventionen wie "Urban Bodies Project"(Hamburg / Amsterdam 2017) oder "Decolonycities" (Dar es Salaam / Hamburg 2019). Für das Internationale Sommerfestival des Hamburger Produktionshauses Kampnagel hat Gutiérrez einen Audiowalk rund um das Bismarck-Denkmal kuratiert, "Bismarck-Dekolonial", und der ist weniger ein zusammenhängendes choreografisches Werk als eine Abfolge von künstlerischen Schlaglichtern: Der tansanische Musiker Isack Abaneko choreografiert mit "The Bismarck Consequences" eine Bewegungsabfolge auf einer Wiese unterhalb des Denkmals. Der kamerunische Künstler Stone entwickelt mit "Kalangou" ein Sprachkonzert. Die namibische Performerin Vitjitua Ndjiharine zeigt mit "Moho Mehi Retu" eine kurze Szene, in deren Zentrum ein traditionelles Herero-Kostüm steht. Und Gutièrrez dirigiert das Publikum von Spielort zu Spielort.

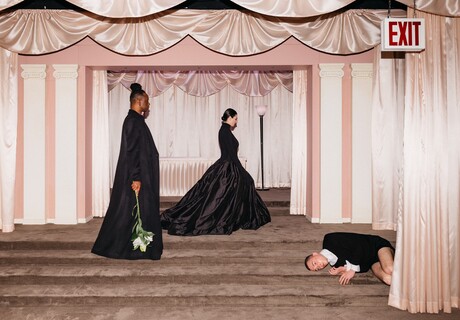

Panorama mit Bismarck © Munimum Photography

Panorama mit Bismarck © Munimum Photography

Während des knapp einstündigen Rundgangs entstehen so starke Bilder: etwa wenn das Ensemble das Publikum mit raumgreifenden Bewegungen auf einer Brücke angeht, während man am gegenüberliegenden Hang eine verhüllte Gestalt entdeckt, deren Schleier im Wind weht – und über ihr die Bismarck-Figur skeptisch auf die Szenerie blickt. Oder wenn sich aus folkloristischen Rhythmen überraschend moderne Tanzschritte entwickeln. Das ist spannend, bleibt jedoch mehr oder weniger unverbunden: Man sieht abstrakte Szenen, hat aber dabei das Gefühl, dass Abstraktion gar nicht das ist, was dieses Stück möchte. Für einen tieferen inhaltlichen Einstieg bleiben die Hintergrundinformationen allerdings zu spärlich, beschränken sich zu sehr darauf, Affekte abzurufen. "Hamburg people, do you really celebrate Bismarck?" wird man per Kopfhörer gefragt, und sofern man nicht zu den ganz unbelehrbaren Rechtsaußen zählt, kann man darauf nicht anders antworten als "Nein!" Nur bringt einen das dann künstlerisch nicht wirklich weiter, stattdessen sorgt es dafür, dass die klugen Interventionen einen Zug ins Exotistische annehmen, den sie nicht verdient haben.

Hanseatische Hassliebe

Dass der Prozess der Dekolonisierung, den Gutiérrez hier anstößt, Züge eines Rituals annimmt, ist aus Theatersicht nicht uninteressant. Spannend auch, wie die theatralen Mittel der Arbeit immer offenliegen, von den durch die Performer:innen absolvierten Wegen bis zur Aufforderung ans Publikum, die Kopfhörer auf- beziehungsweise abzusetzen. Das hier ist kein Bühnenzauber, das ist Arbeit am Ritual, und wo sich der Stadtraum in eine Bühne verwandelt, sieht man, wie sich diese Verwandlung vollzieht. Hier also liegt nicht das Problem von Guttiérez’ Arbeit: "Bismarck-Dekolonial" ist durch und durch gelungenes Theater, der Knackpunkt liegt vielmehr darin, dass sie wohl noch etwas anderes sein will, dabei aber nicht so richtig zum Punkt kommt, was genau. Von der widersprüchlichen Figur Bismarck jedenfalls hat man nach dem Rundgang so wenig verstanden wie von den Gräueln des deutschen Kolonialismus, tatsächlich bleibt einem sogar die hanseatische Hassliebe zum Reichskanzler fremd. Aber immerhin, ästhetisch funktioniert das Projekt.

Bismarck-Dekolonial

Kuration/Leitung/Produktion: Yolanda Gutiérrez, Assistenz Management: Lucia Lilen Heffner, Dramaturgische Mitarbeit: Judith Mauch, Assistenz Produktion: Valerie Witt, Corona-Hygiene Supervisor: Joshua Raudies, Kostüme: Yupanqui Ramos, Foto- und Videodokumentation: Igor Sherba, Grafik Design/Videomapping: Dr. Calavera, Assistenz Videomapping: Stephanie Fenner, Hospitanz: Cristina Pauls (Uni-Augsburg/TUI München), Webseite: Uli Mathes.

Mit: Isack Peter Abeneko, Dolph Banza, Vitjitua Ndjiharine, Stone, Moussa Issiaka, Fabian Villasana aka Calavera, Chris Schwagga, Sarah Lasaki, Faizel Browny, Shabani Mugado.

Premiere am 13. August 2021

Dauer: 50 Minuten, keine Pause

yolandagutierrez.de/bismarck-dekolonial

www.kampnagel.de

Das Hamburger Bismarck-Denkmal ist auch Gegenstand der interaktiven Karte tearthisdown von Peng!-Kollektiv und der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD), die Orte mit "kolonialnostalgische Straßennamen, Statuen und Gedenktafeln, die romantisierend an deutsche Verbrechen in Afrika, Asien und Ozeanien erinnern" verzeichnet. Dagegen ermittelt aktuell die Abteilung "Terrorabwehr" des Berliner LKA, wie die taz berichtet.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

-

Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld

-

Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung

-

Asche, München Verpasste Chance

-

Neue Leitung Darmstadt Intuitiv gesprochen

-

Essay Berliner Theaterlandschaft Unbedingtheit und Risiko

-

Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog

-

Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde

1. Den ein wenig abwertenden Begriff "Folklore" ist in diesem Kontext nicht angebracht, denn Traditionen sind in Afrika ein wichtiger Bestandteil der Kultur - und eben keine "Folklore". Traditionelle Elemente werden genutzt, weil sie wichtig sind, und nicht, weil ein Europäer diese als Folklore abtut.

2. Ich habe auch keine Geschichtsunterricht erwartet zum Thema Bismarck, da kann ja jeder selbst aktiv werden. Entweder vor dem Stück, weil es einen sowieso schon interessiert hat oder auch danach, weil man motiviert wurde die Geschichte zu verstehen.

vielen dank für die spannende Reflexionen, die hier entstehen und durchaus weit über Kunst/Theaterkritik hinausgehen. Ich muss mich für das Wort 'Liberalität' entschuldigen - es geht um Linearität (scheint durch Autokorrektur entstanden zu sein). Dass also keine Linearität in der Performance selbst erkennbar zu sein scheint, dass sie nicht als zusammenhängendes Werk erscheint, sondern als "Abfolge von künstlerischen Schlaglichtern" - das verstehe ich als gewollt nicht-linear, sondern eher als zirkulär. Vielleicht ist es das, was uns so schwer zu verstehen macht, was 'das mehr' ist, das die Performance sein will oder sogar ist: das mehr an Perspektiven, die, um es mit Enrique Dussel zu sagen, eine gewisse Exteriorität zur eurozentrischen Moderne hat und anders funktioniert. Ich nehme das Stück daher eher als Anlass wahr, meinen 'white gaze' zu identifizieren, infrage zu stellen und suspendieren zu üben. Dann kommt für mich zumindest das 'mehr' der Performance durchaus zum Tragen.