"Noch wach?" - Thalia Theater Hamburg

Die Burg der toxischen Kerle

9. September 2023. Was ist auf der Bühne geblieben von der medialen Aufregung um "Noch wach?", den Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, der Machtmissbrauch und toxische Männlichkeit im Axel-Springer-Konzern ins Visier nahm und den jetzt Christopher Rüping in Hamburg inszeniert hat?

Von Michael Laages

"Noch wach?" von Benjamin von Stuckard-Barre am Thalia Theater Hamburg © Krafft Angerer

9. September 2023. Vielleicht erinnert sich noch jemand an Kurt Hübner, den Theatermacher, der so wichtig war für die Nachkriegs-Moderne im deutschen Theater, vor allem von Bremen aus – wenn es um das Aufregungspotenzial des Theaters ging, das er speziell dort bis über die Grenzen hinaus ausgereizt hatte, würzte Hübner Gespräche in sehr späten Jahren gern mit einem schönen alten Sprichwort: "Viel Geschrei um wenig Wolle, sagte der Teufel; da schor er ein Schwein." Das passt jetzt ganz gut zum Spektakel-Wert, den Benjamin von Stuckrad-Barres Roman "Noch wach?" in der Uraufführungs-Inszenierung von Christopher Rüping am Thalia Theater in Hamburg entwickeln kann: viele stachlige Borsten, wenig handfester Stoff.

Das Ende einer Freundschaft

Schon im Frühjahr, als weit über die literarische Welt hinaus über das Buch geredet wurde, war ja eines immer klar: dass doch eigentlich niemand ernsthaft darüber staunen konnte, dass die Macht der Männer toxisch war in der hegemonischen Sphäre des alten Axel-Springer-Verlages unter der neueren Führung des General-Managers Mathias Döpfner. Der hatte es vom Musik-Kritiker aus über viele Karriere-Stufen in verschiedenen Verlagen bis in die Chefredaktionen von "Wochenpost", "Hamburger Morgenpost" und "Welt" gebracht und wurde 2002 von Springer-Witwe Friede (die heute noch immer den Stiftungen des Konzerns vorsitzt) auserkoren als neuer Vorstandsvorsitzender. Mit dem zwölf Jahre jüngeren Autor von Stuckrad-Barre ist Döpfner sehr eng befreundet gewesen; das Ende der Freundschaft ist nach drei Stunden im Theater eine der Szenen, auf die Regisseur Rüping besonders viel Energie verwendet.

Bis zum vorigen Jahr war Döpfner übrigens auch Chef im Bundesverband "Digitalpublisher und Zeitungsverleger"; von den Hervorbringungen des Verlages aber, für deren Ton und Stil ja auch der Verleger mitverantwortlich ist, selbst wenn er selbst die "Bild"-Zeitung" als Produkt womöglich nicht sonderlich schätzt, ist auf der Bühne nicht die Rede – es geht hier immer nur um "den Sender". Springer ist lange schon ein medialer Mischkonzern, 2005 hatte Döpfner (vergeblich) versucht, "ProSieben" und "Sat.1" zu fusionieren, die zwei TV-Adressen, an denen Springer finanziell beteiligt war. "Noch wach?", von Stuckrad-Barres Roman auch über Döpfner, spielt ausschließlich im Bildschirm-Business.

Vampire auf Frischfleischjagd

Sophia versteht von Journalismus tendenziell überhaupt nichts, sie kann nur "Instagram"; sie wird aber von der Führungsebene im Konzern vor die Kameras gehievt. "Er", der gottgleiche Konzern-Boss, und vor allem der ihm untergeordnete Chefredakteur nähern sich der jungen Frau auf unangemessene Art und Weise; allerdings bleiben Verhalten und Haltung von Sophia bis zum Schluss schwankend – obwohl eigentlich alles geklärt ist und sie sogar schon aktiver Teil vom "Pinktank" ist, einer kämpferische Front im Konzern, die den allgegenwärtigen Machtmissbrauch durch die Chefetagen aufdecken will und letztlich auch publiziert, sagt sie eben nie wirklich und deutlich "Nein", wenn sie der Chefredakteur mal wieder im Bett haben will. Auf den Barrikaden jedenfalls ist diese Sophia eigentlich nicht zu finden, wie peinlich ihr das auch sein mag vor den neuen Freundinnen; sie meint halt immer zu wissen, was ihr nützen könnte. Wenn der Vorgesetzte ihr "Noch wach?" auf's Handy simst, ist sie bereit.

Inéz und die Vampire © Krafft Angerer

Inéz und die Vampire © Krafft Angerer

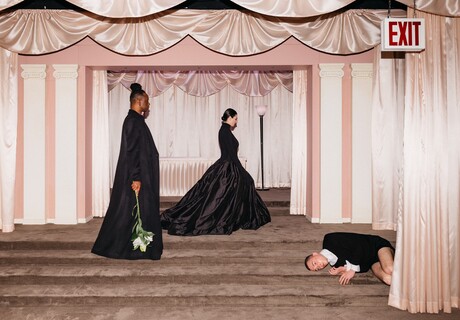

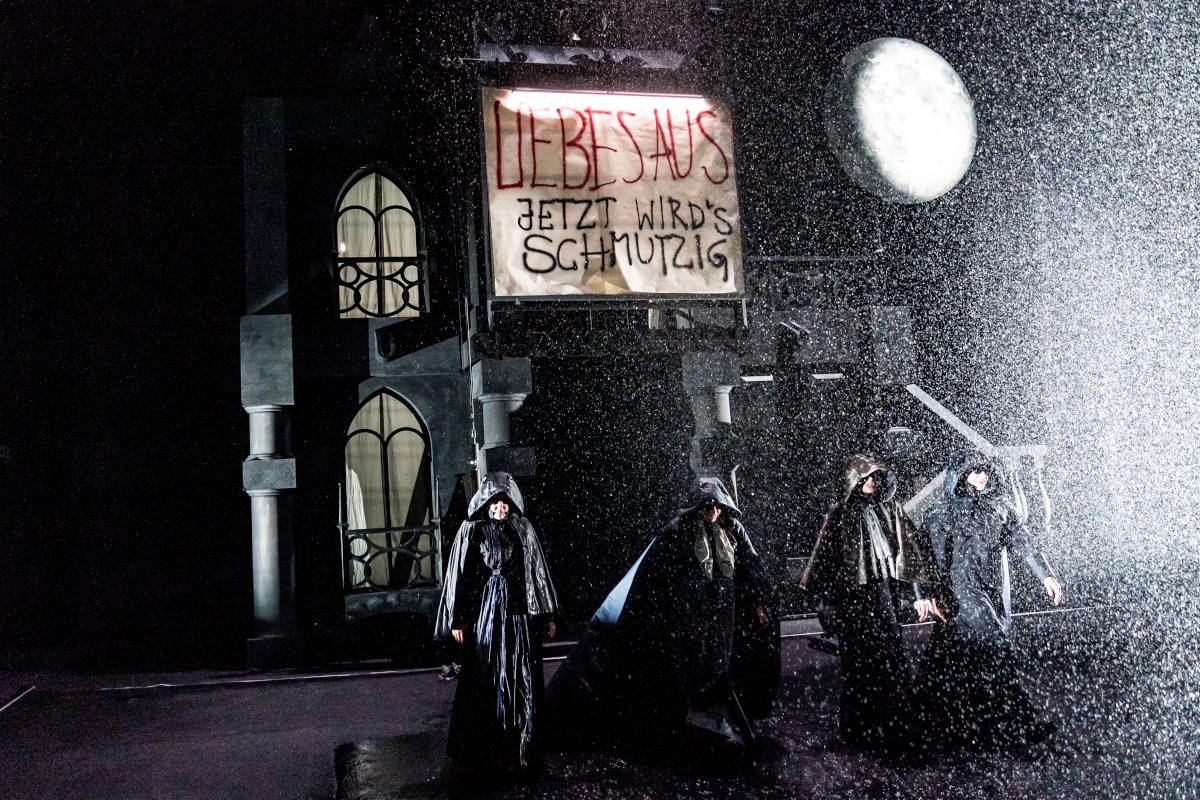

Mit dieser Sophia (in der Uraufführung mit sehr viel Szene-Slang ausgestattet und jugendlich-ruppig gespielt von Maike Knirsch) gelingt Stuckrad-Barre und Uraufführungsregisseur Christopher Rüping die mit Abstand interessanteste Figur; die Männer ihr gegenüber sind eher schwer zugänglich. Als oberster Boss geistert Hans Löw durch die Szenen; und das mit dem "Geist" ist durchaus spielerisch ernst gemeint – der Altbau des Konzerns, den Peter Baur als Fassaden-Turm vor die Brandmauer in die Bühnentiefe gebaut hat (und der keiner der neueren Konzern-Zentralen entspricht, eher sehr entfernt dem uralten Berliner Ullstein-Gebäude) sieht aus wie bei Dracula in Transsylvanien; wie die Burg der toxischen Kerle. Und tatsächlich entsteigt "Er", der allerhöchste Entscheider, immer mal wieder einem der Särge, die gleich bei Tor und Freitreppe positioniert sind. Es kann auch passieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim "Sender" sich Kunst-Zähne einsetzen und vampirisch miteinander kämpfen.

Wo ist das Ekelpaket?

Übrigens setzt im kühlen Berlin (wo der November angeblich von Oktober bis März dauert) immer wieder Starkregen ein, damit es vor dem Konzern-Turm auch immer schön glatt und nass und glitschig ist; und als zweiter Spielort dient ein Pool unter einem "Zitronenbaum" (eher einer Silberpalme) in einem Extrem-Luxus-Hotel am Hollywood Boulevard in Los Angeles. Hier, am Rückzugsort sowohl des Autors wie von dessen Medien-Freunden, sind die widerständigen Frauen anzutreffen, die 2017 den Fall Weinstein in Gang brachten, also die Heldinnen der "Metoo"-Bewegung. Das mag gedacht sein als dramaturgischer Kniff im Bemühen um mehr Hintergrund – wirklich stimmig und überzeugend wirkt diese Parallel-Geschichte in der Uraufführung nie. Hier wie im November-Berlin wird das Tempo, das die Kolportage dieses Abends haben müsste, im übrigen immer wieder ellenlang zerquatscht. Da wächst keine Lust, auch noch das Buch zu lesen …

Maike Knirsch als Sophia © Krafft Angerer

Maike Knirsch als Sophia © Krafft Angerer

Und noch ein sehr ernsthaftes Problem löst die Inszenierung nie: den übergriffigen Chefredakteur, auch journalistisch ein fundamentales Ekel-Paket, gibt's als Figur nicht wirklich. Nils Kahnwald übernimmt diesen Part zwar bei Bedarf, ist aber auch Teil des Kollektivs, das den aufkeimenden Widerstand im Konzern markiert, außerdem das "alter ego" des Autors, der sich kurz vor dem Finale in einer durchaus homoerotisch durchsetzten (und wieder sehr langen) Szene vom Ober-Boss trennt – indem er nach vielen Umarmungen alle Internet-Kontakte blockiert. Mehr Dramatik ist zwischen Männern und anderen Menschen heute wohl nicht mehr zu haben.

Am Ende regnet's rote Rosen

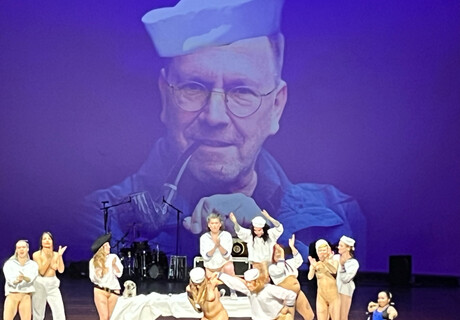

Aber nicht nur diese Szene ist zerdehnt; was Rüping aus dem Roman heraus destilliert hat, bräuchte inhaltlich mindestens eine halbe Stunde weniger Zeit; und dann natürlich auch keine Pause. Die immerhin bietet (wie schon der Beginn) einen wirklich schönen Moment – am Anfang ist Julia Riedler, wie Schlagzeuger Matze Pröllochs und Sängerin Inéz zu Gast im Hamburger Ensemble, neben Cathérine Seifert und Oda Thormeyer, allein mit dem Publikum und macht Liegestütze, Dehn- und Streck-Übungen; nach der Pause wartet sie lächelnd auf das noch ziemlich herumlärmende Publikum. Und beide Male kriegt sie die Verführung zur Konzentration eindrucksvoll hin. Der Abend hätte mehr feinere Momente wie diese verdient gehabt.

Wenn im Finale der mediale Angriff auf den Widerling von Chefredakteur letztlich scheitert, plündert und zerstört das Ensemble die Sender-Burg; dann flimmern Video-Schnipsel von wichtigen Frauen über viele Leinwände. Und das Ensemble erscheint (zum Hilde-Knef-Song von den roten Rosen, die es bitte regnen soll) in wilden Phantasie-Kostümen (wie alle entworfen von Lene Schwind) – aber das nützt nichts mehr. Die Borsten-Viecher aus dem "Sender" haben dominiert; viel Geschrei hat’s gegeben und viel zu wenig Wolle zum Spielen. Und auch das andere alte Sprichwort ist ja wahr: "Morgen läuft ne andre Sau durch’s Dorf."

"Noch wach?"

nach dem Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre

Fassung und Regie: Christopher Rüping, Bühne: Peter Baur, Kostüme Lene Schwind, Musik: Matze Pröllochs und Inéz, Video: Emma Lou Herrmann, Live-Video: Lilli Thalgott, Anna Linn Ernst, Licht: Jan Haas, Dramaturgie Matthias Günther.

Mit: Nils Kahnwald, Maike Knirsch, Hans Löw, Julia Riedler, Cathérine Seifert, Oda Thormeyer, Matze Pröllochs (Schlagzeug), Inéz (Gesang).

Premiere am 8. September 2023

Dauer: 3 Stunden 20 Minuten, eine Pause

www.thalia-theater.de

Kritikenrundschau

"Rüping inszeniert plakativ, mit viel Livemusik", berichtet Katja Weise auf NDR Kultur (9.9.2023). Das passe zu Stil und Tempo des Romans. Auch funktioniere die frech-schnoddrige Sprache Stuckrad-Barres gut, zumal das Ensemble zum Niederknien spiele. "Doch mehr (literarischen) Tiefgang zaubert auch Rüping nicht in die Story. Man möchte ihm weniger Ehrfurcht wünschen, mehr Mut, vielleicht schriller, überspitzter zu inszenieren, diesen Stoff der Stunde."

Es sei vor allem eine konzentrierte Sprechhaltung, die diesen Theaterabend auszeichne, so Wolfgang Höbel im Spiegel (9.9.2023), "ein – trotz aller routiniert eingesetzten Showeffekte – nüchternes Vertrauen auf die Wucht des Worts, auf präzise Zeitgenossenschaft". Nur in wenigen Szenen gestatte sich Rüping emotionale Ausbrüche. Am Ende komme der #MeToo-Täter fast ungeschoren davon – weshalb Rüping die Revolution losbrechen lasse: "Das Spukschloss fällt in Trümmer, aus Kanistern schwappt Benzin auf die Bühne, Patriarchenland wird abgebrannt. Im Theater ist sowas ganz einfach."

Christopher Rüping erzähle den Roman "ziemlich ungebrochen nach", berichtet Kritikerin Katrin Ullmann im Deutschlandfunk Kultur (8.9.2023) und in der taz (10.9.2023). Der – einzige – interessante Dreh der Inszenierung sei, dass Rüping die Erzählerfigur auf mehrere Darsteller:innen aufteile. Dadurch finde ein "leichter Perspektivwechsel" statt. Dadurch, dass der Abend der Erzähldramaturgie des Romans durchgängig folge, sei er sehr "schleppend, langatmig und kleinteilig". Die Aufteilung auf mehrere Erzählerfiguren bremse ihn zusätzlich aus. Für die Bühnenfassung habe Rüping nur eine "feine Nagelfeile" am Text angesetzt. Rüping und Stuckrad-Barre feierten sich hier gegenseitig – und ein echter Regiezugriff am "heiligen Text" sei in dieser "perfekten Medienkooperation" von Theater und Buchverlag nicht erkennbar. "Gut verdaulich" und "ohne Reibungsfläche" sei diese Inszenierung.

In der Süddeutschen Zeitung (online 9.9.2023) vergleicht Kritikerin Christiane Lutz die Inszenierung mit einem reparierten Fahrradschlauch: "Am Ende rollt das Ding, aber man sieht immer noch deutlich, wo geflickt werden musste." Es gelinge Regisseur Rüping zwar auch nicht, eine politische Inszenierung aus einem unpolitischen Roman zu machen. Allerdings tue er, was er kann: "sehr gutes Theater machen". Stellenweise wirke manches länglich und die Inszenierung sei mit mehr als drei Stunden auch zu lang. "Christopher Rüping und sein Team geben ihr Bestes, eine Kräfteverschiebung im Vergleich zum Roman herzustellen, weg vom Erzähler hin zu den Frauen in der Geschichte, zur tatsächlich politischen Me-too-Debatte." Sie stoßen, so die Kritikerin, "dabei an natürliche Grenzen".

"Die psychischen Abhängigkeiten, die sich mit MeToo verbinden, die Widersprüche und Grauzonen wiederum", lotet der Abend aus Sicht von Julia Encke von der FAZ (11.9.2023) "anhand des Kampfes jener jungen Frauen aus, die sich zusammentun, um gegen den Chefredakteur insf Feld zu ziehen." Aufschlussreich inszeniere Rüping auch die Beziehung des erzählenden Ichs zu dessen 'Freund', dem Senderbesitzer - "im Roman eine Art Herz der Finsternis, das einen mit Fragen zurücklässt: Wie konnte es sein, dass dieser mächtige Mann, der ihm nun so verachtenswert erscheint, einmal ein engster Freund war?" Allerdings drifte Rüpings Inszenierung dann immer weiter ins Phantastische ab, was dem Abend zunehmend die politische Ebene entziehe.

"Ärgerlich ist nicht nur, dass 3 Stunden Langeweile mit 15 Minuten Politkitsch garniert werden, ärgerlich ist vor allem, dass die abgeschmackte Botschaft nur an den Mann oder die Frau gebracht werden kann, indem man sich verwirrter gibt als die feministische Theorie längst ist", schreibt Jakob Hayner in der Welt (12.9.2023). Statt tieferer Gedanken bekomme man flache Witze. Die Inszenierung komme über die Schwächen des Buchs nicht hinaus – "unter anderem den für die Bühne eklatanten Mangel an erzählerischer Dramaturgie, der selbst durch umfassende Kürzungen kaum zu korrigieren ist".

Bei der Umsetzung dieses Schlüsselromans bestehe "der Ehrgeiz des Regisseurs Christopher Rüping" darin, "mit allen Raffinessen des modernen Textflächentheaters den Schlüsselbund zu schütteln und zum Klirren zu bringen“, lässt Peter Kümmel in der Zeit (14.9.2023) die Metaphern klingeln. "Das Medienmilieu übersetzt er ins Bühnenbild einer Geisterbahn, und der Romantext, der von (Selbst-)Ekel über den Medienjargon regelrecht kocht, wird hier von tollen Schauspielerinnen und Schauspielern so lustig und glamourös vorgetragen, dass man eher an eine Zwischenconférence bei der Gala des Grimme-Preises denkt als an ein Stück über Unrecht, Missbrauch, Unterdrückung."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

- Noch wach?, Hamburg: Teilweise überwältigende Bilder

- #1

- Reiner Schmedemann

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Pollesch-Abschied Volksbühne Unangebracht

-

Okada in Tokio Schon in München großartig

-

Pollesch-Abschied Volksbühne Platzhirsch-Auftritte

-

Asche, München Link-Hinweis

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

-

Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld

-

Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung

-

Asche, München Verpasste Chance