Faust II - Laurent Chétouane obduziert Goethe

Was vom Drama übrig bleibt

von Ralph Gambihler

Weimar, 20. März 2008. Vom Goethe- und Schillerdenkmal vor der Tür bis zur großen Bühne im Nationaltheater sind es gefühlte hundert Meter. Das ist eine bequeme Distanz. Man kann vor der Vorstellung draußen am Denkmal warten, noch ein wenig frische Luft schnappen und die Passanten beobachten, bevor es losgeht. Wenn es drinnen zum dritten Mal schellt, kommt man immer noch rechtzeitig in den Saal. Das ist natürlich ohne Belang, aber irgendwie doch interessant, wenn man bedenkt, dass es der Weg ist zwischen einer alten Weihestätte der Weimarer Klassik und einer neuen Inszenierung, in der es viereinhalb Stunden darum geht, "Faust II" als Textleiche vorzuführen.

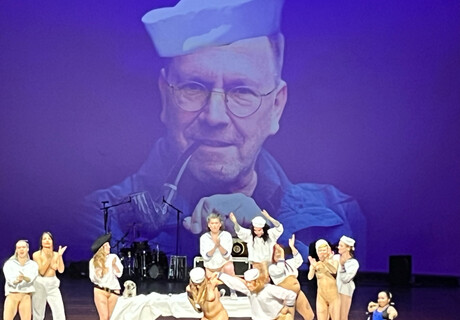

Die Bühne von Patrick Koch zeigt vor allem Leere. Außer einer Projektionsfläche für Videoeinspielungen, ein paar alten Stühlen der Marke Rumpelkammer und den kahlen Ziegelwänden des Bühnenhauses ist kaum etwas zu sehen. Die Trugbilder der Schauspielkunst haben hier nichts verloren. Theater wird von vornherein als solches entlarvt. Eine Darstellerin, die sich gerade ostentativ Geschmeide um den Hals gehängt hat, steht vorne an einem Mikrofon und sagt eine Stelle aus der kaiserlichen Pfalz auf. Sie artikuliert langsam und sorgfältig und lässt die Verse ein wenig funkeln, während hinter ihr der besoffene Rest einer Party allmählich zur Ruhe kommt. Die Szene plätschert seltsam dahin und verrinnt irgendwann in der nächsten.

Textknochen, Textknorpel, Textadern

Natürlich: Repertoiregemütlichkeiten und Klassikerpflege nach dem Geschmack des Fremdenverkehrsdirektors konnte niemand erwarten von einem jungen Regisseur, der es mit seinem Entkleidungs-Theater schon zu einem Ruf gebracht hat. Laurent Chétouane hat oft genug gezeigt, dass er so ziemlich alle gängigen Erwartungen unterläuft, die man von einem Schauspielabend haben kann. Er arb eitet ohne Kontext, kappt Bezüge, verweigert Psychologie und Exegese. Was dabei im Fall von Goethe herauskommt, war zuletzt in den Berliner Sophiensaelen zu erleben. Dort brachte Chétouane mit drei (sprechenden) Tänzern eine Studie zum zweiten Akt aus "Faust II" auf die Bühne, gesehen durch das "Medium" Antonin Artaud.

Bei der Weimarer Vollversion sind die drei Tänzer wieder dabei. Außerdem bevölkern fünf Schauspieler die Bühne. Es geht also durchaus familiär zu bei dieser eigenwilligen Goethe-Obduktion. Chétouane entwickelt dabei eine Ästhetik der nackten Texttatsachen, die sich darin gefällt, am liebsten bei Null anzufangen, ganz ohne humanistischen Bedeutungsballast und sonstige Sinnfälligkeiten. Es gibt nur Textknochen, Textknorpel, Textadern, Textgewebe, keine Figuren, keine Rollen, keine Konflikte. Die Szenen werden, von einzelnen dramatischen Ausbrüchen abgesehen, darauf getrimmt, möglichst wenig theatrale Wirkung zu entfalten.

Mit Goethe gegen Goethe

Das Muster ist fast immer das gleiche: Einer rezitiert sich im Schönsprech durch die Verse, während der Rest auf dem Boden oder dem Gestühl herumlümmelt und zuhört. Stellenweise scheinen Theatertext und Tänzerkörper in einen geheimen Dialog zu treten. Arme und Beine verselbstständigen sich dann wie bei Gliederpuppen, die eine unsichtbare Macht an Fäden zappeln lässt. Man verrenkt sich gymnastisch und stampft in den Boden. Es ist eine Manie des Disparaten, die den Abend durchzieht.

Die Mittel der Verfremdung und Irritation werden kultiviert, als handele es sich um olympische Disziplinen. Man wäre ja gerne bereit, einmal auf das ewige Menschheitsdrama und die ewige Charaktertragödie zu verzichten, auf den Dränger und den Zweifler, auf Tatgenuß und Teufelei, wenn nicht nach zehn Minuten klar wäre, wie der Hase läuft: Es geht mit Goethe gegen Goethe. Der Mann muss wirklich mausetot sein.

In Sachen Publikumsvergrämung ist der Abend allerdings ein Erfolg. Erst lichtet sich das Parkett, dann macht sich Gemurmel breit. Als die Szenerie kurz vor der Pause vollends im aufgeblasenen Nichts zu erstarren droht und jemand von hinten "Goethe hilf!" ruft, fällt der Saal in Gelächter und dann in eisige "Buhs". Nach der Pause dreht die Inszenierung ins Absurdkomische und gönnt sich einen Anstrich aus Ironie und Klamauk. Euphorion lässt den Gymnastikball hüpfen, dass der Bühnenboden zittert. Man juxt sich im Landgewinnungsdrama der Verbrennung von Philomen und Baucis entgegen und verspritzt lustige Lektionen in Sachen hohles Pathos. Bei der Grablegung Faustens wird dann alle Luft abgelassen. Die Regieanweisungen werden zur letzten Zuflucht der Regie. Das war schon fast ein Kniefall.

Faust. Der Tragödie zweiter Teil

von Johann Wolfgang von Goethe

Regie: Laurent Chétouane, Bühne: Patrick Koch, Kostüme: Sanna Dembowski, Musik: Leo Schmidthals, Video: Bahadir Hamdemir, Saskia Walker. Mit: Sarah Bauerett, Eve Kolb, Elke Wieditz, Thomas Braungardt, Friedemann Eckert, Sigal Zouk (Tänzer), Jan Burkhardt (Tänzer), Frank Willens (Tänzer)

www.nationaltheater-weimar.de

Mehr zu Laurent Chétouane: In Köln sperrte er zuletzt in Empedokles // Fatzer Hölderlin und Brecht zusammen. In den Berliner Sophiensaelen zeigte er die – im Text erwähnte – tänzerische Vorstufe zum zweiten Akt aus "Faust II": Das Tanzstück #2.

Mehr "Faust" in Weimar: Hier die Kritik zu Tilmann Köhlers Inszenierung des ersten Teils.

Kritikenrundschau

Stefan Keim bespricht in der Frankfurter Rundschau (22.3.2008) beide Teile des neuen Weimarer "Faust". Wirke Tilmann Köhlers Inszenierung des ersten Teils "unfertig", wie ein "Rumspielen mit Goethe", so sei Laurent Chétouanes "Faust II" "mehr ein Essay als eine klassische Regiearbeit": "Die Texte sind weitgehend frei verteilt, das Stück erscheint als das riesige Gedicht, das es ist. Das Publikum nimmt die Rolle von Faust und Mephisto ein und wandert durch eine absurde, faszinierende Welt voller Kriege, Mythen und wissenschaftlicher Hybris." Im zweiten Akt erkundeten Tänzer "mit ihren Mitteln den Menschenstoff von Grund auf, wie es die Schauspieler mit ihrer ungewöhnlichen Sprechtechnik tun. Laurent Chétouane hat Goethe genau gelesen und in Körpersprache umgesetzt." Chétouane habe eine ganz eigene Theaterform entwickelt, die von den Zuschauern Offenheit, Konzentration und ein bisschen Leidensfähigkeit erfordert. Wer dazu bereit ist, erlebt einen großartigen Abend."

Frank Quilitzsch von der Thüringischen Landeszeitung (22.3.2008) findet in Chétouanes "Faust II" "viele Rätsel", "verhaltenen Humor und handfeste Zumutungen." Chétouane ziehe "Faust II" "gnadenlos als viereinhalbstündiges Vexierspiel auf" und tilge "alle historischen und Bezüge zur Goethezeit. Schwelgt in der Poesie und Melodie des Textes. Verschmilzt Szenen, Figuren und Dialoge miteinander. Sein Faust ist ein Konglomerat von Körpern und Stimmen." Der Grenzgänger Chétouane habe erkannt, "dass der Held im zweiten Teil der Tragödie hinter dem Stoff verschwindet und behandelt ihn dementsprechend nicht als Figur, sondern als Schicksal." Das Resultat sei "ein Prozess, ein melancholisches Kreisen, Schweifen und Erkunden. Das hat Rhythmus und macht Sinn, auch wenn sich jener nicht immer auf den ersten Blick erschließt." Manches nerve und spanne auf die Folter. "Man fühlt sich angezogen und verschaukelt, schwankt zwischen Sympathie und Verdruss."

Für Henryk Goldberg steht es in der Thürginer Allgemeinen (22.3.2008) außer Zweifel: "Mit dieser Aufführung ist das Faust-Projekt des Deutschen Nationaltheaters gescheitert." So apodiktisch das Urteil, so einschränkungsfreudig gibt sich die Argumentation: Chétouane sei "ein großes Talent, er verfügt, wenn ihn seine Mittel nicht davonlaufen, über eine kreative Kraft. Und wäre dieser Abend nach dem 1. Akt am Ende, wollten wir ihn rühmen über alle Maßen." Da im "Faust II" die Protagonisten "eher Randerscheinungen" seien und Goethe dort die Verfasstheit der "großen Welt" reflektiere, "mag man es begreiflich finden, dass Laurent Chétouane auf die individuellen Figuren Faust und Mephisto verzichtet". Chétouane habe "die Fähigkeit zur Form und dieser Abend hat, nach dem glänzenden ersten Akt, Momente. Momente, in denen einem der staubbedeckte Text neu und fremd vorkommt, indessen, ohne zu bedeuten, ohne zu erzählen." Chétouane interessiere "sich kaum für Inhalte, er sucht Strukturen und Zeichen, die nur eine bedingte Rückkopplung ermöglichen." Und so scheitere der Abend "nicht daran, dass er nicht unser lieber 'Faust' ist, er scheitert an der Introvertiertheit seines Regisseurs. Nichts als Form, auf der Suche nach sich selbst, viereinhalb Stunden."

Kerstin Decker schreibt sich in einer Spalte im Berliner Tagesspiegel (23.3.2008) ihren ganzen Ärger vom Halse über "die dilettantischen Goethe-Aufsager da vorn, denen man in jedem Augenblick anmerkt, wie fremd, ja peinlich ihnen ist, was sie hier spielen müssen", aber - was spielen? "spielen" sei hier "eine irreführende Vokabel, Regie auch." Laurent Chétouanes Faust II in Weimar war für Frau Decker "ein Desaster, wie es der Theatergänger höchstens einmal im Leben erlebt", war "fünf Stunden offener Feindschaft zwischen Publikum und Bühne". Der Regisseur wollte "die Textmaschine", man ahnt es, schreibt Frau Decker. Herausgekommen seien "hilflose Ornamente, austauschbare Gesten, Maschin’ kaputt … Universelle Abwesenheit. Alle sind gegangen. Geist und Sinn zuerst, wohl auch der des Intendanten, der das aufführen lässt."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Eine merkwürdige Betroffenheit erzeugt auch dieser "Faust". Dringt diese Inszenierung vielleicht in die Ohnmacht unserer Zeit mit ihrer Verlogenheit, in der uns gut getarnte Machthaber Demokratie vorgaukeln, diese Welt in Wirklichkeit aber näher an den Rand der Hölle führen? Schnöder Mammon bestimmt mehr denn je diese Welt seit die Hoffnung auf ein "menschlicheres System" zu den Akten gelegt wurde. Ist es das was wir nicht wahrhaben wollen?

Einen Faust II würde ich mir nie anschauen, ohne mich zuvor eingehend mit der Materie beschäftigt zu haben, nun tat ich es doch, weil das, was ich eigentlich sehen wollte, zugunsten der Premiere verschoben wurde.

Was blieb, war, das Stück nicht verstehen zu wollen, es wirken lassen stattdessen. Man muss sich Lösen vom Gedanken, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Alles was es gibt sind Fragmente, Bruchstücke, die dennoch eine Gesamtwirkung haben, eine überwältigende Gesamtwirkung. Ich glaube nicht, dass ich den Faust II begriff, gestern Abend. Was ich weiß ist jedoch, was das Stück mit mir angestellt hat - und das war: viel.

Jeder einzelne Akt ganz unterschiedlich inszeniert, nur die Stühle blieben.

Die tanzenden, krankenden, christusartigen Homunkuli im zweiten waren wohl, was mich am meisten fesselte. Eine Suche nach Identität und einer Daseinsberechtigung. Und dann, nach einem Zwischenruf aus dem Publikum, ein Satz, den ich an diesem Abend direkt auf dieses bezog: "Heute wollen wir ergründen, ob ihr mehr als Fische seid."

Für den Großteil der Zuschauer gilt wohl leider: Nein, sind wir nicht.

Und doch hätte es sich gelohnt. Gelohnt, die Urteilsbildung ans Ende der Vorstellung zu verschieben, gelohnt, zunächst ersteinmal nur zuzuschauen, anstatt eine der eindrücklichsten Szenen des Abends durch einen Zwischenruf ("Ein Theaterstück hat Text!") zu unterbrechen, anstatt aufgebracht und theatralisch den Saal zu verlassen.

Dieser Abend bot bedrückende und beklemmende, berührende und faszinierende Bilder. Doch nur jenen, die bereit waren, hinzusehen.

Eine Anmerkung noch: Einen solchen II. Rang hat kein Theaterstück verdient, wirklich nicht.

Oder ob er einfach nur grottigen Scheiß gesehen hat und also Recht in seinem Veriss.

-Faust. Der Tragödie Erster und Zweiter Teil. 5 CDs. . Produktion des WDR. Teil 1: März 1952. Teil 2: August 1949 von Johann W. von Goethe, Horst Caspar, Erich Ponto, und Antje Weisgerber (Audio CD - Juli 1999) - Audiobook

Schmerzlich bleibt, dass durch eine derartige Auffuehrung junge Leute zu der Meinung gelangen, Faust II. sei nur noch ein mit Klamauk und Faxen aufzubereitender Wortsalat. Sie sind damit um das Erlebnis eines Kunstwerks aermer geblieben, dessen Bilderreichtum und sprachliche Schoenheit, dessen gedankliche Weite, Witz und Ironie sie ein Leben lang haette erfreuen und beschaeftigen koennen. Ist sich der Regisseur dieser Verantwrotung bewusst?

Sensationelle Inszenierung!!!!!!

Dass es nun der Faust II war, der zur Aufführung kam, ist angesichts der genialen Regie und den eindrucksvoll agierenden Schauspielern und Tänzern und insbesondere der Tänzerin als Zugabe zu betrachten. Der Handlung konnte ich in keinem Moment folgen - das fiel aber in keiner weise ins Gewicht. Es war unglaublich spannend fesselnd und ästhetisch. Und man kann sich , wenn einem der 2. Akt zu lang ist - was er nicht ist - ja kurz in Sigal Zouk verlieben. Das ist doch auch schon mal was, sich in eine Darstellerin zu verlieben, oder?

Ihr Fische, Ihr, die Ihr massenhaft geflohen seid!!!,

Ich schließe mich im Übrigen dem kommentar von Judith Ciceroni (s.o)voll und ganz an.

Dieses Stück hat viel bewegt, mehr auch als Faust I. Es ist schade drum, tragisch.

das ist schleef für arme.

hier spielen egos sich selbst, in dem glauben mir mein ego vorhalten zu können- das spektakel der egozentrik die sich in umkehrungsästhetik doch wieder der gängigen subästhetik zuwendet und so tut, als ob sie an wahrem blick in die tiefe interessiert sei. übrig bleibt etwas das anfangs sehr tief schimmerte und dann doch eine pfütze war- schade eigentlich, denn mit mehr interesse am abgründigen der egos, auch der egos auf der bühne, hätte das stück wirklich interessant werden können. nur mut ihr fische, geht tauchen!