Evening at the Talk House - Johanna Wehner inszeniert bei den Ruhrfestspielen erstmals in Deutschland Wallace Shawns bittere Dystopie

Die Banalität gezielter Tötungen

von Sascha Westphal

Recklinghausen, 8. Mai 2017. Alles fängt ganz harmlos an. Die Stimmung ist ruhig und entspannt, etwas schummerig und ziemlich nostalgisch, wie es sich halt für einen gediegenen Club in New York gehört. Die besten Tage liegen allem Anschein nach hinter dem "Talk House". Die Zeit hat auch hier ihre Spuren hinterlassen, an den trübe werdenden Spiegeln, mit denen die runde Theke verziert ist, wie an den schweren Ledersesseln. Aber in der kleinen Welt des Clubs haben diese Spuren nichts Bedrohliches. Sie suggerieren vielmehr, dass alles halb so schlimm ist, dass – wie es mehrmals heißt – "die Welt sich weiter dreht". Und damit kann wenigstens Robert, der früher einmal Dramatiker war und nun als Head Writer einer Fernseh-Sitcom viel Geld verdient, sehr gut leben.

Kontrolle über Leben und Serie

Mit seinem eleganten Smoking und den glänzenden schwarzen Schuhen, die ebenso von Stil wie von Wohlstand zeugen, passt Robert perfekt ins "Talk House". Und so schlendert er lässig durch das gediegene Ambiente. Dabei wendet er sich ganz selbstverständlich direkt ans Publikum im Saal und erzählt von einer Party, die hier gleich stattfinden wird. Vor genau zehn Jahren hatte sein letztes Theaterstück, eine Ritter-Romanze mit dem arg pathetischen Titel "Midnight in a Clearing with Moon and Stars" Premiere. Das Stück war zwar ein Flop, aber ein paar der Beteiligten haben trotz allem Karriere gemacht. Und die anderen, die auf der Strecke Gebliebenen, erinnern sich nun einmal gerne an ihre glorreicheren Tage. Also hat Ted, der seinerzeit die Musik für die Aufführung geschrieben hatte, alle zu einem Wiedersehen in ihrem früheren Lieblingsclub eingeladen.

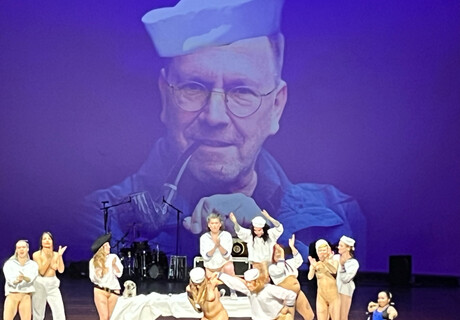

Im Plauderton Abgründe verhandeln: Tilo Nest, Frank Seppeler, Constanze Becker, Martin Rentzsch, Josefin Platt, Till Weinheimer, Wolfgang Michael, Sina Martens © Birgit Hupfeld

Im Plauderton Abgründe verhandeln: Tilo Nest, Frank Seppeler, Constanze Becker, Martin Rentzsch, Josefin Platt, Till Weinheimer, Wolfgang Michael, Sina Martens © Birgit Hupfeld

Das alles und noch einiges mehr erzählt Robert im ruhigen Plauderton. Gelegentlich deutet sich ein selbstironisches Lächeln auf Tilo Nests Lippen an, vor allem wenn Robert vom Verschwinden des Theaters spricht und kein Hehl daraus macht, wie wenig ihn das berührt. Aber in erster Linie gibt Nest in diesem Augenblick den souveränen, die Zeitläufte gelassen betrachtenden Beobachter, der den Zuschauern zudem noch die anderen Akteure vorstellt. Er hat über sein Leben die gleiche Kontrolle wie über seine Serie. Das will er einem zumindest glauben machen.

Das Theater ist tot

Roberts Monolog, mit dem Wallace Shawns im November 2015 in London uraufgeführtes Stück beginnt, wiegt einen in Sicherheit. Was soll bei diesem Zusammentreffen von Schauspielern und Autoren, von Künstlern und ihren Bewunderern, schon groß geschehen. Das kultivierte Idyll, das Johanna Wehner in ihrer deutschen Erstaufführung von "Evening at the Talk House", einer Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Oliver Reeses jetziger wie mit dessen zukünftiger Wirkungsstätte, zunächst so bruchlos heraufbeschwört, bekommt allerdings schon bald Risse. Als plötzlich Dick, ein ehemaliger Schauspieler, vor Robert steht, hält eine alles andere als idyllische Wirklichkeit Einzug ins "Talk House". Martin Rentzsch verkörpert diesen tief Gefallenen, der vielleicht aber auch ein geschickter Fallensteller ist, mit deutlichen Blessuren im Gesicht. Seine Kleidung ist blutüberströmt. Dick wurde nur wenige Tage zuvor brutal zusammengeschlagen, von "Freunden", wie er selbst sagt. Und das ist nur die erste Irritation.

Shawns Stück, das zwischen den Genres changiert, das mal an eine Tschechowsche Tragikomödie, mal an eine schwarze Politsatire und mal an Filme wie Joseph L. Mankiewicz’ "Alles über Eva" erinnert, zeichnet ein düsteres Bild der näheren Zukunft. Die Vereinigten Staaten werden von autokratischen Politikern beherrscht. Das Theater ist tot. Das Fernsehen erschöpft sich in flachen Comedy-Serien und degoutanten Spielshows. Und die Regierung gaukelt den Menschen mittels eines "Targeting" genannten Tötungsprogramms Sicherheit vor.

Jedes Verbrechen lässt sich rechtfertigen

Überall auf der Welt werden per Drohne oder Giftanschlag Menschen gezielt getötet, die angeblich eine Bedrohung darstellen. Wer auf diese Todeslisten kommt, wird ihm Rahmen des "Targeting" entschieden. Und genau damit verdienen mindestens drei der Partygäste ihren Lebensunterhalt. Die ehemalige Garderobiere Annette spricht als erste über das bürokratisierte Morden. Constanze Becker ist dabei nicht nur ein willfähriges Rädchen in einer tödlichen Maschinerie. Sie geht vielmehr ganz auf in dieser Tätigkeit. Kritik weist sie in einem genervten Ton zurück, der voller Hochmut ist. So sieht die Banalität des Bösen im 21. Jahrhundert aus.

Aber selbst als das mörderische Treiben dieser Gesellschaft, die alle Skrupel hinter sich gelassen hat, immer offensichtlicher wird, greifen Wallace Shawn und die Regisseurin Johanna Wehner den Parlando-Ton des Beginns auf. Der oberflächliche Tratsch, in dem sich vor allem der von Wolfgang Michael gespielte Fernsehstar Tom, ein sich ostentativ langweilender Zyniker, und Tilo Nests Robert, dem man die ganze Zeit über beim Verdrängen zusehen kann, ergehen, geht harmonisch Hand in Hand mit dem Morden. Schließlich lässt sich jedes Verbrechen rechtfertigen oder wenigstens verharmlosen, solange es nur vom Staat sanktioniert wird.

Evening at the Talk House (DEA)

von Wallace Shawn

Deutsch von Ulrike Syha

Koproduktion der Ruhrfestspiele Recklinghausen mit dem Schauspiel Frankfurt und dem Berliner Ensemble

Regie: Johanna Wehner; Bühne: Volker Hintermeier; Kostüme: Ellen Hofmann; Musik: Joachim Schönecker; Licht: Ellen Jäger, Johannes Richter; Dramaturgie: Henrieke Beuthner.

Mit: Tilo Nest, Josefin Platt, Sina Martens, Till Weinheimer, Constanze Becker, Frank Seppeler, Wolfgang Michael, Martin Rentzsch.

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause

www.ruhrfestspiele.de

www.schauspielfrankfurt.de

"Im Plauderton werden die Umrisse einer moralisch bankrotten Gesellschaft skizziert, eine düstere Dystopie", beschreibt Andreas Rossmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (10.5.2017) das Stück, allerdings sei es "zu flach und wenig konkret", ein "kalkuliertes Spiel mit dem Schrecken, das, wie sie ihn als alltäglich hinstellt, auch mit ihm versöhnt". Die "atmosphärisch dichte Inszenierung" von Johanna Wehner gewähre "dem Autor Beistand, indem sie den braven Realismus des Konversationsstücks unterläuft und ihm Züge eines Gespensterreigens verpasst". Rossmann erlebt genau gezeichnete Psychogramme und "Hintergründe, die das Stück nicht ohne weiteres preisgibt".

Shawn entwerfe ein Konstrukt, so Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung (11.5.2017), wobei das Fiese die vollkommene Beiläufigkeit sei, mit der die Figuren über Mord, Überwachung, Selektion reden. "Wehner und die alle auf sonst fremdem Boulevard-Terrain sehr sicheren Schauspieler machen daraus eine plastische Miniatur von einem sehr nahe wirkenden Ende der Humanität."

Bei dem hervorragenden Ensemble warte man auf das Brodeln unter der Oberfläche, bleibe zunächst mit einem etwas blutleeren Eindruck zurück, so die Ruhrnachrichten (9.5.2017) in einem nicht namentlich gezeichneten Beitrag. Die Inszenierung halle nach, "Das Ende der Welt kündigt sich bei Wehner nicht mit lautem Scheppern an, sondern mit dem leisen Klirren von Eiswürfeln".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Pollesch-Feier Volksbühne Frage zum Angerer-Monolog

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Auf Grund von Erfahrungen

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Wie viel Zeit?

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

Da ich vorhabe, mir das Stück morgen (Mittwoch) anzuschauen, erwartete ich eine Entscheidungshilfe, ob sich eine Fahrt nach Recklinghausen lohnt, zumal die Rezensionen der Londoner Uraufführung doch recht gemischt waren. Sascha Westphals Text ist aber überwiegend beschreibend und nacherzählend. Aber waren die Schauspielerinnen und Schauspieler gut? Überzeugt die Regie? Ist das Stück gelungen oder nur prätentiös?

So viele Fragen, so wenige Antworten.

Nur kollabiert dadurch das Stück, das sich eben um die Normalität des Unbegreiflichen dreht, die hier von Beginn an unterlaufen wird. Dadurch entfällt auch die im Text angelegte Spannung, da dem Entmenschlichten, dem entfesselt amoralischen das Gegengewicht fehlt. Und so werden auch die Figuren plakativ stereotype Pappkameraden ohne jede Tiefe, ohne Bruch, bröckelt die Fassade schon beim ersten Auftreten, türmt sich ein cholerisch plumper Ausbruch auf den nächsten. Der doppelte Boden, der das Stück ausmacht und das Böse als so greifbar, so logisch, so plausibel erscheinen lässt, so klar ableitbar aus dem Sicherheitswahn unserer Zeit, fehlt. Und so verpufft das Unfassbare als grell grotesk Abnormes, sinkt der Puls des Abends bald auf kaum noch messbare Tiefen, dümpelt das spannungslose Gebilde 90 zerdehnte Minuten dahin, ohne irgendwo hin zu wollen. Johanna Wehner hat das Stück umgestülpt, seinen Kern auf die Bühne gekippt, ohne zu merken, dass ihm ohne die ihn verbergende Oberfläche die Wirkungskraft fehlt, dass er so verheerend wirkt, weil er sich verbirgt. So liegt er da wie ein eigentümlich fremdes Exponat, das uns nichts zu sagen hat. Als ein Stück Theater, das sich selbst als irrelevant deklariert. Womit der Bogen zum Text wieder geschlagen wäre.

Komplette Rezension: https://stagescreen.wordpress.com/2017/10/26/ohne-puls/#more-7552