Im Dickicht der Städte - Theater Oberhausen

Und immer noch einen Schlag

von Falk Schreiber

Oberhausen / online, 10. April 2021. Ein guter Kämpfer lässt seinen Kontrahenten erstmal kommen. Lässt ihn Punkte machen, gibt ihm das Gefühl, obenauf zu sein, steckt ein, einmal, zweimal. Der Gegner glaubt, leichtes Spiel zu haben. Aber ganz langsam versteht er, dass er nur ein Spielball ist. Er macht genau, was von ihm erwartet wird, er wird müde gemacht und mürbe, und in dem Moment, als er das kapiert, bekommt er einen Schlag ab. Und noch einen. Und dann wird ihm klar, dass er nicht gewinnen kann.

Das Publikum, das den Stream der Inszenierung von "Im Dickicht der Städte" aus dem Theater Oberhausen sieht, hat ziemlich lange das Gefühl, obenauf zu sein. Es glaubt, die Inszenierung verstanden zu haben, weil es einem Regisseur Jan Friedrich ziemlich leicht macht: Zwar inszeniert er nicht vorlagengetreu, aber doch vergleichsweise ungebrochen Brechts 1921 erschienenes Frühwerk nach.

Muskeln zeigen

Der Holzhändler Shlink (mit Souveränität, die sich Abstürze leisten kann: Klaus Zwick) und der Bibliotheksangestellte Garga (mit fiebriger Körperlichkeit: Henry Morales) liefern sich da einen Kampf, ein ständiges Umkreisen mit kurzen Aggressionsausbrüchen. Mal ist der eine offensiver, mal der andere, zunächst macht es den Eindruck, dass Garga siegreich sein wird, aber weil man solche Geschichten kennt, weiß man, dass Shlink noch Trümpfe ausspielen kann.

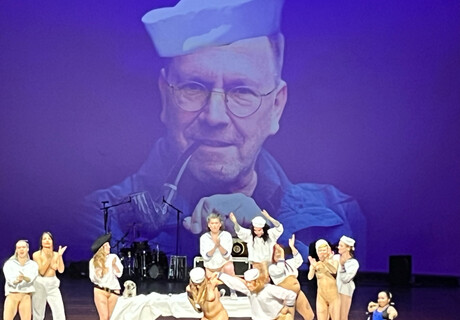

Feinripptragendes Proletariat im Moloch Chicago? Auf jeden Fall Melodram-Atmosphäre in "Im Dickicht der Städte" am Theater Oberhausen © Isabel Mchado Rios

Feinripptragendes Proletariat im Moloch Chicago? Auf jeden Fall Melodram-Atmosphäre in "Im Dickicht der Städte" am Theater Oberhausen © Isabel Mchado Rios

Ernst geht es zu und lustvoll. Man sieht viel Haut, flackernde Blicke und pochende Muskeln. Einmal bricht ein wenig Ironie ein, wenn ein toter Fisch Regieanweisungen zitiert: Wir befinden uns im Jahr 1912. Ort: "die Riesenstadt Chicago". Und schließlich: "Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über die Motive dieses Kampfes". Macht man nicht, keine Angst. Und weil man sich keinen Kopf zerbricht, überlegt man schon erste Kritikpunkte: Ausstattungsstück, süffig und glatt, aber auch nicht unproblematisch, in seiner Darstellung des Feinripp-tragenden Proletariats (Kostüme: Vanessa Rust), die die Choreografin Verena Brakonier erst vor wenigen Tagen in der "Zeit" bemängelte.

Ständiger Kampf

Dabei gibt es Hinweise, dass es gar nicht so einfach sein dürfte. Der sprechende Fisch ist einer. Die Brecht-Porträts, die überall auf Robert Kraatz' Bühne verteilt sind, ein anderer. Und schließlich gerät da noch eine Leuchtschrift kurz ins Bild, "Entdramatisierung". Die liest man, ignoriert sie aber, weil Friedrich vordergründig total dramatisiert: Sein "Im Dickicht der Städte“ sieht aus wie ein Melodram, voller Sentiment, beeindruckender Schauwerte und wuchtiger, melancholischer Rockmusik. Und gerade als man es sich so richtig bequem gemacht hat, gerade als man die Inszenierung in die melodramatische Schublade gesteckt hat, bekommt man einen Schwinger ab. Und versteht erstmal gar nicht, was da gerade passiert ist.

Masken, Menschen und Identitätsfragen © Isabel Machado Rios

Masken, Menschen und Identitätsfragen © Isabel Machado Rios

Folgendes ist passiert: Die Figuren treten plötzlich neben ihre Rollen, sprechen chorische Texte, die nicht mehr von Brecht stammen, sondern von der Autorin und Aktivistin Julienne De Muirier. Und die den Text konsequent hinterfragen: nach den rassistischen Implikationen, die hier eingeschrieben sind. Nach dem Sexismus in einem Frauenbild, das die Frau nur als zwar vernunftbegabte aber dennoch dem Untergang geweihte Hure kennt. Nach einem Theater, das vor allem bürgerlichen Voyeurismus bedient.

Sich selbst zum Thema gemacht

Inhaltlich ist das scharf, szenisch aber nicht immer so stark, wie es sein könnte: Wenn Julius Janosch Schulte eine Werktreue-Diskussion zu führen versucht und dabei immer tiefer in reaktionäre Untiefen abdriftet, dann ist das kein Diskurs, sondern gerade mal die Karikatur eines Diskurses. Und wenn Daniel Rothaug in die Rolle Bertolt Brechts schlüpft und dabei ein halbwegs korrektes Augsburger Schwäbisch spricht, dann ist das mehr ein Dialekt-Gag mit Hilfe eines aus Regensburg stammenden Schauspielers als wirklich ein erhellender neuer Blick auf das Stück.

Und doch: Indem er "Im Dickicht der Städte" selbst zum Thema macht und in aktuelle Kontexte stellt, hat Friedrich die Initiative übernommen. Mit einem Schlag ist seine Inszenierung keine ästhetisch sichere, aber inhaltlich unerhebliche Brecht-Konvention mehr, mit einem Schlag wird hier diskutiert über Sexismus und Rassismus und darüber, wie man sich einem Stück nähert.

Mit Schönheitsfehler

Mit einem Schlag ist der Abend das geworden, was der Untertitel verspricht: "eine offene Probe". Die spätestens mit den von Genet Zegay genüsslich ausformulierten Gore-Phantasien auch ziemlich tief ins Eingemachte geht.

Dass das Gezeigte selbst diese diskursive Unmittelbarkeit gar nicht erfüllt, ist da nur ein Schönheitsfehler: "Im Dickicht der Städte" tut zwar so, als ob es ein Livestream wäre (und würde als solcher mit der klugen Kameraarbeit und dem passgenauen Zusammenspiel von Film und Performance durchaus funktionieren), ist aber in Wahrheit eine Aufzeichnung von Ende März. Sei es drum. Mittlerweile ist man so mürbe, man hat längst nicht mehr den Nerv, zu verstehen, ob man enttäuscht ist oder nicht.

Im Dickicht der Städte

Eine offene Probe nach Bertolt Brecht, mit Zwischentexten von Julienne De Muirier

Regie: Jan Friedrich, Bühne: Robert Kraatz, Kostüme: Vanessa Rust, Live-Kamera: Nora Daniels, Musik und Tondesign: Nicki Frenking, Matthias Krämer, Felix Rösch, Aufzeichnung: Siegersbusch Film: Schwanke/Moeres/Khudida: Schnitt: Jan Friedrich, Lukas Harriegel, Siegersbusch Film, Dramaturgie: Elena Liebenstein.

Mit: Elisabeth Hoppe, Henry Morales, Daniel Rothaug, Julius Janosch Schulte, Genet Zegay, Klaus Zwick.

Online-Premiere am 10. April 2021 am Theater Oberhausen

Dauer: 2 Stunden 10 Minuten

www.theater-oberhausen.de

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Julienne de Muirier hat die kurzen Zwischenrufe verfasst, bei denen die Spieler*innen aus ihren Rollen heraustreten und den berühmten Autor, eine Ikone vieler Linker, mit blinden Flecken, mit dem Rassismus und seinem sehr problematischen Frauenbild konfrontieren.

Mehr als zwei Stunden schleppt sich der krude, wenngleich stark gekürzte Plot von Brechts Kolportage-Frühwerk zu langatmig dahin. Interessant wird der Abend immer dann, wenn er wieder auf die Meta-Ebene wechselt: Julienne de Muirier hat die kurzen Zwischenrufe verfasst, bei denen die Spieler*innen aus ihren Rollen heraustreten und den berühmten Autor, eine Ikone vieler Linker, mit blinden Flecken, mit dem Rassismus und seinem sehr problematischen Frauenbild konfrontieren.

Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2021/04/11/im-dickicht-der-stadte-jan-friedrich-nach-brecht-theaterfilm-oberhausen-kritik/

Ich hatte an dem Abend schon eine stundenlange Videokonferenz hinter mir, hinzu kommt das enge Format des Bildschirms, so dass die zeitliche Dauer der Inszenierung mich etwas strapaziert hat. Insgesamt: ein Applaus, auch von Lesbia!