Debatte um die Zukunft des Stadttheaters - Klaus Völker über das Regisseursprojektetheater

Ändere die Welt, nicht das Theater

von Klaus Völker

Berlin, 20. Mai 2014. Theater und Gesellschaft hängen voneinander ab. Und wie das Theater die Gesellschaft braucht, sich auf sie beziehen und reagieren muss, so braucht die Gesellschaft das Theater- als Spiegel, als "Gewissen", als Forum von Auseinandersetzung.

Wenn die Gesellschaft ein anderes Theater braucht, dann kann der Mensch des Theaters auch eine andere Gesellschaft verlangen. Das andere Theater, das die heutige Gesellschaft braucht, die eine Netzgesellschaft ist, benötigt keineswegs eine "digitale Naissance des Theaters", die ihr Ulf Schmidt verordnen möchte. Vielmehr brauchen wir ein Theater, das der digitalen Diktatur, von der die Gesellschaft beherrscht wird, Widerstand leistet, den Menschen die Köpfe von dem Müll reinigt, der auf den Rhythmus ihres Lebens, ihr Denken und Fühlen so viel Einfluss nimmt.

Das Theater interessiert sich nicht für Figuren

Ob die Kritik zutrifft, die Gerhard Stadelmaier kürzlich in der FAZ gegen die "März"-Inszenierung von Johan Simons in der Spielhalle der Münchner Kammerspiele sowie gegen die Bühnenadaption von Heinrich Manns Roman "Die Jagd nach Liebe" von Barbara Weber im Marstall des Bayerischen Staatsschauspiels vorgebracht hat, kann ich nicht beurteilen, weil ich diese Aufführungen nicht gesehen habe; ihr Fazit allerdings kann ich bestätigen: viele Regisseure verhalten sich völlig lieblos gegenüber denen, die eigentlich ihrer Zuneigung, ihrer bewundernden Aufmerksamkeit und Fürsorge sicher sein sollten: den Elenden und Leidenden, den Außenseitern der Gesellschaft, die für verrückt, wahnsinnig, pervers oder zu eigenwillig gehalten werden. Sie interessieren sich in der Regel gar nicht mehr für die von Schauspielern zu verkörpernden Figuren, sondern vernichten sie, machen sich mit Effekten über sie lustig, veralbern sie, lassen sie schreien, turnen, aktionistisch ins Leere laufen. "Das Theater", schreibt Stadelmaier, "eigentlich dazu da, solche Figuren wie Claude und März, die ihren Schmerz, ihre Liebe, ihre Tollheit und Widerständigkeit im Übermaß verschwenden, zu feiern oder wenigstens zu verstehen, nimmt sie am Schlawittchen. Und tunkt sie ein ... Es interessiert sich nicht für sie. Es dreht sich nur um sich selbst. Und wird, wenn es so weitermacht, wohl irgendwann auch in sich selbst verschwinden."

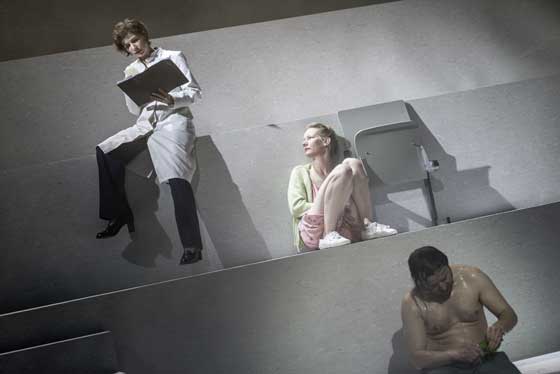

Interessiert sich dieses Theater nicht für seine Figuren? Johan Simons' "März" an den Münchner

Interessiert sich dieses Theater nicht für seine Figuren? Johan Simons' "März" an den Münchner

Kammerspielen, mit Sylvana Krappatsch, Sandra Hüller und Thomas Schmauser © Julian Röder

Von den Stücken, die sie gerne zu Anschauungsmaterial der in Zeitungen dokumentierten Wirklichkeit verkleinern oder den Romanen, die sie vorzugsweise dramatisieren, scheinen die Regisseure und Dramaturgen keinerlei literarischen Begriff zu haben, sie werden nur hemmungslos auf Effekte hin ausgeschlachtet, zu lachbaren Karikaturen demontiert oder zu monströsen Comics verformt. Das vorherrschende Regisseursprojektetheater, das in erschreckendem Maße auch schon an den Regieausbildungsinstituten und geradezu inflationär in der global vernetzten Off-Szene praktiziert wird, setzt aufwendige Theatermaschinerie und viel Videotechnik ein, haut laut und mit reichlich abgenutzten Pop-Elementen auf die Pauke – trifft aber selten einen stimmigen und schon gar keinen wahren Ton.

Wichtigtuerei statt gesellschaftlicher Bedeutung

Jede Form von Theater ist "performance", nur sind die von Aktionskünstlern wie Beuys oder Tim Ulrichs praktizierten Performances inzwischen, um aufwändige Installationen erweitert, zu Inszenierungsunternehmungen geworden, in der Stücke nur als Materiallager für alle möglichen Selbstdarstellungs- und Selbsterfahrungsexzesse von Darstellern, politische Bekundungen und theoretische Verlautbarungen dienen. Theaterwissenschaftler haben dafür gesorgt, dass ihre Diskursversessenheit zur Theaterpraxis geworden, die Funktion der Dramaturgie als "Kopf" des Theaters aber abgeschafft worden ist. Nachdem sich der Begriff des Postdramatischen für diese Theaterwissenschaftler erschöpft hat, proklamieren sie das performative Theater, damit dem exzessiven Regisseurstheater Vorschub leistend, jener Art von Theater, das kein Drama will, das keine Stückeschreiber mehr will, um Projekte zu kreieren und zu stützen, bei denen nur die Konzepte, Vorstellungen und Assoziationen des Regisseurs das Sagen haben, bei denen die Darsteller auch keine Rollen verkörpern, sondern Erfüllungsgehilfen des Regisseurs und ebenfalls ambitionierte Aktionisten sind, die mit vielen Kunststückchen paradieren und ihren persönlichen "Kram", ihren Frust, ihren Seelenschmus, ihre "Schwierigkeiten" als Nummern einbringen können.

Die Theater verdrängen mit Wichtigtuerei und pop-art-igem Lärm, dass sie keine gesellschaftspolitische Bedeutung mehr haben, ihnen keine mehr eingeräumt wird. Was sie für politisches Theater halten oder ausgeben, ist oft nur Wiedergabe der in allen Medien reportierten politischen Ereignisse und deren Erörterung und Zerreden in Talkshow-Formen. Die Qualität gelungener Aufführungen, die es ja gottseidank auch noch gibt, verschwindet in der Quantität unerheblicher Produktionen, in dem gleichmachenden Nebeneinander von tollen Inszenierungen mit professionellen, hervorragenden Schauspielern, von läppischem Regisseurtstheater (in dem wunderbare Schauspieler zwar viel artistisches Können zeigen, aber allen "Inhalt" oberflächlich "verspielen"), des Weiteren von Off-Bühnen mit Laienspielern oder Möchtegerndarstellern, von gebrüllten Lösch-Arbeiten und von exhibitionistischem Mitspieltheater.

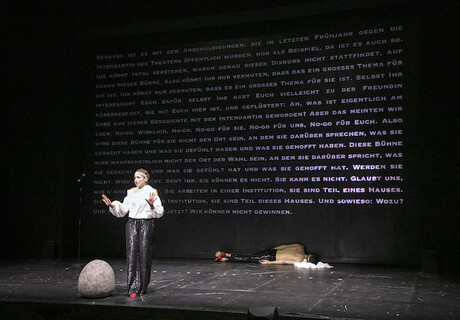

"Pop-art-iger Lärm" einer exzessiven Ideologin des Performativen? Szenenfoto aus Miep Warlops

"Pop-art-iger Lärm" einer exzessiven Ideologin des Performativen? Szenenfoto aus Miep Warlops

Performance "Mystery Magnet" – 2014 beim neukonzipierten Stückemarkt des Berliner

Theatertreffens, den von 1986 bis 2002 Klaus Völker geleitet hat. © Reinout Hiel

Gegenwelten statt Anpassung

Ich halte nichts von einem Theater der Netzgesellschaft. Theater muss die platte Realität, die jeder genügend um die Ohren geschlagen und zu sehen bekommt, nicht imitieren, es braucht Dichtung, eine verdichtete, durch sprachmächtige oder wenigstens sprachfähige Autoren "fremd" gemachte Realität und eine zur Kenntlichkeit gebrachte Welt. Und Theater muss Gegenwelten schaffen, auch utopischem Denken Raum geben. Theater muss sich nicht der Welt anpassen, kein Mitläufertum praktizieren, sondern widerständig reagieren.

Noch eine Überlegung, die in diesen hier erörterten Zusammenhang gehört: Brecht hat, als er seine Lehrstückversuche schrieb und auf die Bühne brachte, sich Theaterverhältnisse gewünscht, bei der nicht nur die so genannte vierte Wand abgeschafft wird, sondern auch die Trennung / Unterscheidung von Theatermachern und Zuschauer, er sagte von Produzent und Konsument, ganz aufgehoben ist. Unter den harten Exilbedingungen hat sich Brecht schnell von dieser Idee wieder verabschiedet, sie auch theoretisch nicht mehr weiter verfolgt. Und bei seiner Theaterarbeit am Berliner Ensemble auf diese Idee weder theoretisch noch praktisch zurückgegriffen. Er ahnte, fürchtete und hoffte, dass sein bestes Lehrstück "Die Maßnahme" eine Tragödie (mit möglicherweise utopischem Potential) war und mit der Musik von Eisler als eine Art neuer Bachscher "Matthäus-Passion" aufzuführen wäre. Theater muss nicht ständig neu erfunden, es muss nur am Leben erhalten und zu neuem Blühen gebracht werden. Ändere nicht das Theater, sondern die Welt, sie braucht es.

Bei diesem Text handelt es sich um ein Referat, das Klaus Völker im März 2014 auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim hielt.

Klaus Völker, geboren 1938 in Frankfurt a. M. 1969 bis 1985 leitender Dramaturg in Zürich, Basel, Bremen und am Schiller-Theater Berlin. 1993 bis 2005 Rektor der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. 1986 bis 2002 Leiter des Theatertreffen-Stückmarktes. Autor und Herausgeber von Büchern über Brecht, Wedekind, Beckett, Jarry, Vian, Herrmann-Neiße, Fritz Kortner, Elisabeth Bergner, Hans Lietzau, Bernhard Minetti, Peter Zadek.

Klaus Völker, geboren 1938 in Frankfurt a. M. 1969 bis 1985 leitender Dramaturg in Zürich, Basel, Bremen und am Schiller-Theater Berlin. 1993 bis 2005 Rektor der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. 1986 bis 2002 Leiter des Theatertreffen-Stückmarktes. Autor und Herausgeber von Büchern über Brecht, Wedekind, Beckett, Jarry, Vian, Herrmann-Neiße, Fritz Kortner, Elisabeth Bergner, Hans Lietzau, Bernhard Minetti, Peter Zadek.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

die Phrase von der Selbstbezogenheit der Regisseure kann man nu auch bald nicht mehr hören. Und die Beteiligung, das "Vorkommen" der Schauspieler ist nirgendwo so stark wie in der heutigen Projektkultur. Auf jeden Fall stärker als in den viel zitierten Mitbestimmungsmodellen der Zeit, in denen sich Ihre Vorstellung von Theatern offensichtlich gebildet hat. D a wurde fremdbestimmt, da hatte man es mit Patriarchen zu tun, die so taten, als wäre es Demokratie und die dabei die Leute mit ihrem Totalitätsanspruch in den Irrsinn getrieben haben, den sie sich bis heute in den Kneipen rund um den Savigny Platz wegzutrinken versuchen.Um mal polemisch zu sein...

Auf das heute übliche Inszenieren von Stücken durch junge Regisseure zu kommen, finde ich es eher bedenklich, dass die Dekonstruktion schon von vorne herein beschlossene Sache ist, was wohl daher kommt, dass die Vorbilder die Dekonstruktion gelehrt haben, allerdings aus einem Theaterbegriff heraus, der selbige als einen Akt der Emanzipation verstand.

Nee, da ist das Zeigen einer intakten Gruppe, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie es im Projekttheater vorkommt, schon etwas mehr soziale Utopie, um auch mal eine Phrase zu benutzen.

Und ist die hier zitierte Forderung von Brecht, den Zuschauer nicht mehr vom Theater zu trennen, nicht in solchen Projekten erfüllt?

Trotzdem ein interessanter Beitrag inmitten der Ratlosigkeit, die sich breit macht...

Aber reden muss man doch auch mal über das, was die Generation davor hinterlassen hat, das ist ja immer noch derselbe Laden, über den wir sprechen...

Ich möchte, dass die neuen Entwicklungen der Medien im Theater reflektiert werden. Ich bin auch sehr dafür, dass das Theater in all seinen dramatischen, postdramatischen, performativen, installativen oder weißderkuckuckwelchen Spielformen austobt. Nur eins will ich nicht: Dass mir (...) Männger erklären, dass wir doch einfach alles so machen sollten, wie es früher war. Nein, danke.

Was darin stimmt, ist das die Auseinandersetzung mit der Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise zunehmend flöten geht und deshalb die Tiefe des Aufgeführten, nicht immer, aber oft, abhanden kommt. Es gibt oft genug Provokation und Proklamation und Ausrufe, aber zur Analyse ist das Theater derzeit nicht fähig, weil das Establishment um sich selbst kreist.

Dass dieses neue Theater aber auch was grandioses für Schauspieler ist, sollte auch gesagt werden, ansonsten würde man evntl. nicht auf der Bühne turnen. Das weiß man bei Pollesch oder beim Analog-Theater aber nicht unbedingt sonst wo. Also, ich zumindest nicht. So ehrlich muss man sein.

Was ich schön am Text finde, dass es darum geht das Theater wieder zum Blühen zu bringen. Über Medien sollte reflektiert werden ja, aber oft ist das sowieso zu plakativ, als dass was anständiges bei rum kommt. Der große Kontrast zu dieser Behauptung sind Lindholm und Hoffmann, ganz klar.

Auf Brecht hingegen braucht man nicht weiter zurückgreifen, sondern vllt. eher auf Heiner Müller, aber auch ganz andere Formen. Es stimmt, dass eine Verdichtung gebraucht werden kann, eben weil Analysen Verdichtungen sind, kann auch eine Dichtung analysieren- das ist legitim.

Wenn man also diesen verdammten Laden, welcher das Theater heute ist, zurücklassen könnte, wäre es schön. Die ganzen Leiter und Intendanten und auch Marktvertreter, die sich gegenseitig die Eier schaukeln und einander das Teil massieren, weil sie so kulturell engagiert und angesehen sind, sind meist unerträgliche Menschen, welche auf alles originelle runtersehen, was nicht irgendwie das Curriculum Vitae des Theaters und des szenischen Schreibens hat. Kein Wunder auch, wenn das Schreiben bürokratisiert worden ist, ist es ja auch marktfähig.

Was Medien betrifft, ist ja der Schutz-Raum der Kunst wie es Schlingensief für sich nannte, nichts weiter als das was Baudrillard Simulationsraum nennen konnte. Das Theater ist Simulacra seiner Selbst, das Gesellschaft eher Spiegel des Theaters geworden, als Theater Spiegel der Gesellschaft. Man sollte vielleicht da wirklich mit der Faust durch, damit der Narzissmus nicht weiter Spiegelsaal der eigenen Karriere ist, sondern offener Raum, in denen Welten einander treffen und somit auch Menschen. Gewisser Maßen also zurecht zu Brecht als Mauereinreißer, aber dann wiederum auch nicht: denn wie wir wissen war Brecht ein Spalter.

Schade, dass auch der mehr als respektable Klaus Völker mittlerweile zu den ewiggestrigen Grantlern gehört, den Hochhuths, Peymanns, Stadelmaiers, Turrinis, die alle nicht akzeptieren wollen, dass die Erde sich eben doch dreht, dass Verhältnisse sich ändern, dass mit neuen Möglichkeiten auf neue Widerstände reagiert werden kann. Meiner Ansicht nach hat sich noch in keiner Kunstform das Verharren, das Klammern an das Bestehende, das Reaktionäre erfolgreich durchsetzen können. Gott sei Dank.

Und ich finde, es ist ein bisschen so, wie wenn zur Fussball-WM die Deutschen plötzlich ein Volk aus 80 Millionen Bundestrainern werden, die alle am Rand stehen, zuschauen, aber jederzeit genau wissen, wie es gehen muss. MUSS!

Und das ist auch so ein Punkt. Klaus Völkers Rhetorik bedient sich inflationär dem MÜSSEN. Und das ist genau die Haltung und der Ton, gegen den die jüngere Regie-Generation anzurennen versucht: gegen das MÜSSEN. Sie wird ausgebildet in Instituten, in denen vor allem geMUSST wird. Sie sammelt Erfahrungen bei den Granden der Regie-Garde, den Peymanns, Zadeks, Steins, Kriegenburgs, Ostermeiers, und bei allen auf der Probe wird immer geMUSST. Der von Völker so beherzt in Schutz genommene Schauspieler MUSS nirgends so viel, wie an den festen Häusern, an denen die Grantler-Kollegen von Völker autoritär regieren.

Letztens:

Die Formulierung "geradezu inflationär in der global vernetzten Off-Szene" ist für mich da deutlichste Zeichen, mit welcher Art Haltung wir es hier zu tun haben. Da wird das verhasste "Regisseursprojekttheater" quasi mit der Internationalität der Off-Szene in Beziehung gesetzt. Warum sonst diesen Punkt in deinem Zusammenhang erwähnen? Heißt: Internationalität fördert inflationäres Regisseursprojekttheater. Heißt: Internationalität bedroht gutes altes deutsches Stadttheater. Heißt: Ausland bedroht Deutschland. Sehr vereinfacht und polemisch, ist mir auch klar. Aber um nichts anderes geht es hier als um Angst. Angst vor Veränderung. Angst der Bedrohung für das deutsche Kulturgut Theater, wie es eben schon immer war und wie es bitte immer bleiben soll.

Und schon schreien alle Epigonen mit in dem Konzert. Bald wird Kehlmann einen Artikel in der FAZ dazu verfassen.

Dem Theater ist - wie jeder Kunst - jede Form recht und möglich.

Mich bewegt, ob ein Abend interessant oder dröge ist.

Wie er das macht, ist mir erst einmal herzlich bums.

Ich habe mich schon in etlichen klassischen Theaterabenden gelangweilt,

und in ebenso vielen anderen.

Anderer Punkt, nur ma auf die Spielregeln hinzuweisen.

Der Begriff Demokratie lässt sich auf ein Theaterensemble nicht anwenden, da Demokratie eine Herrschaftsform beschreiben möchte.

Dabei handelt es sich um ein geringfügig komplexeres, umfassenderes Umfeld als eine - spannender Punkt - nicht nur insgesamt, sondern auch schon täglich, rein temporär limitierte Theaterproduktion.

Einem Theaterensemble ist, meiner beruflichen, dennoch privaten Meinung nach, ein autoritatives Arbeitsverhältnis von großem Nutzen.

Entscheidend ist - wie immer - ob sich die Beteiligten professionell,

also ihrem Kompetenzumfang entsprechend, oder nun einmal wie trotzige Kinder verhalten. (Hierbei muss auf eine gewisse degenerative Version

eines Kindes hingewiesen werden) Den selbstverständlich gemeinsamen und

gleichberechtige Austausch schon Meinung und Idee schließt dieser Begriff völlig ein.

Ich schließe mich Herrn Völker an, wenn er sagt, dass die Imitation der platten Realität nicht unnötig ist.

Ohnehin bleibt sie schlechte Imitation.

Ich vermute es herrscht eine gewisse Einigkeit, dass man die Realität auf der Bühne nicht zu imitieren braucht.

Es geht uns doch vielmehr um Übersetzungen.

Auch hier kann man wohl jede Sprache nutzen, wenn man ihrer geläufig ist.

Ich muss zugeben, dass mir die menschliche Alltagswelt im selbst alltäglichen Erleben tendenziell hässlich ist.

Ich erwarte vom Theater stets eine gute Unterhaltung.

Etwas, dass mir jedoch visionslos, nur vom Hässlichen des Alltags erzählt, dem höre ich nicht zu.

Dafür habe ich die Nachrichten, welchen ich Personalisierung und Interpretation verbitte.

Der Begriff Theater existiert, weil er etwas beschreibt, was andere Wörter nicht beschreiben. Hilfreich ist dann auch, seiner Definition zu folgen.

Finde ich. Argumentation willkommen.

schöne grüße von der prokjekttheaterfront.

So ist auch sie Epoche des "postdramatischen Theaters" nichts als eine Modeerscheinung.

Doch leider eine mit unumkehrbaren Folgen:

Durch das Misstrauen in die ureigenen Mittel beraubt sich das Theater seiner Legitimation gegenüber denjenigen, die es aus guten Gründen bezahlen.

Damit ist nicht das ach so verstörende "Regietheater" gemeint. Sondern der Fabel als solcher wird in dummdreister Weise Anachronismus unterstellt.

Es ist nicht belegbar, warum die Modeerscheinung des "performativen Theaters" als einzige noch mögliche Ausdruckform in unserer Zeit gelten soll, wie man of aus Theaterkreisen hört. Das grenzt an hybride Realitätsverweigerung.

Das Kino, Romane und die Erfoge von Autoren wie Yasmina Reza und anderen dokumentieren klar das Gegenteil.

Doch abseits modischer Mätzchen (die alle nicht wirklich neu sind, sondern auch überwiegend Zitate) wird das hiesige Theatersterben vor Allem durch die beharrliche Verweigerung von gesellschaftlicher, letztlich politischer Reflexion durch die Theaterkünstler beschleunigt. Da sind die Autoren deutlich mit zu nennen.

So wird die deutsche Theaterlandschaft Stück für Stück dem Marktdiktat geopfert, während es enervierend langweilig um sich selber kreist. Liebe Regiekollegen und Schauspieler: Euer privates Innenleben ist nicht annähernd so interessant wie ihr selber glaubt, geschweige denn so interessant wie eine bis in ihre Tiefen ausgelotete Theaterfigur eines guten Stückes.

Ich sage es ungern und finde es traurig: so mancher Tatort beackert heutzutage mehr gesellschaftsrelevante Anliegen als ein humanistischer Klassiker in einer Stadttheaterinszenierung. Eine (noch weitgehend) kommerzfreie Zone bringt sich so um die luxoriöse Möglichkeit der öffentlichen Einmischung.

Wofür?

Für das Ersatzangebeot: Hallo ich bin der Heinz und spiele jetzt Hamlet; ratet mal, was ich heute morgen gegessen habe..."?

Die vielzitierte nachhaltige "Weiterentwicklung" des Theaters kann ich durch inflationär abgespulte Preformanceelemente beim besten Willen nicht wirklich erkennen. Aber der Illusion, den Stein des Weisen gefunden zu haben, haben sich vermutlich auch schon die Vertreter von dada, absurdem Theater etc. hingegeben.

Diese aktuelle Welle jedenfalls wird schon ein wenig zu lange geritten und hat für meine Begriffe ihren bescheidenen Beitrag zur Theatergeschichte bereits übererfüllt.

Ich würde behaupten, die Netzgesellschaft IST platte Realität. Wohlmöglich überfordert "die digitale Dimension" unserer Realität uns persönlich, und das Theater in seinen Möglichkeiten (Formen, Mittel, Sprache) überfordert, darauf gewinnbringend zu reagieren. Doch das sollte Antrieb sein, um weiter danach zu suchen. Mir ist es dabei (erstmal) wurscht, ob es in Form eines "klassischen" Stückes oder Rechercheprojekten, mit oder ohne Video etc. versucht wird. Solange es versucht wird. Sich dagegen zu verwehren, bringt das Theater jedenfalls nicht weiter.

Ich gehe viel ins Theater. (Auch) aus beruflichen Gründen. Es wird mir zusehends verunmöglicht, die Schauspieler auf Besetzungen hin zu beurteilen. Weitgehend hohle Virtuosität schlägt eben nicht Glaubwürdigkeit, Verwandlungsfähigkeit oder die vielbemühte Authentizität.

@tomtusche: Ein staatlich finanzierter "Spielplatz" sollte meines Erachtens so weit als möglich über sich selbst hinaus weisen. (Den Vorwurf können Sie selbstverständlich berechtigterweise auch der Filmwirtschaft machen)

Ein Schauspieler kann glaubwürdig sein, ohne authentisch zu sein, indem er Figuren eher äußerlich "zeichnet"; es gibt Schauspieler, die sehr wandelbar sind, also in deutlich verschiedenen Rollen und Figuren Erwartungshaltungen brechen können und neben vielen anderen Erscheinungen auch "Typen", die es fernab besonderer Glubwürdigkeit auch braucht. Alles also recht vielschichtig und für das gemeine Milchmädchen vermutlich eine klare Überforderung.

Meine Besetzungskriterien als Filmregisseur sind klar umrissen und haben statt sinnlos zu sein sogar dreierlei Sinn: Die bestmöglich passenden Schauspieler für die geschriebenen Figuren zu besetzen, im besten Falle Entdeckungen zu machen und ein gutes Ensemble für einen guten Film zu finden. (Spiel mit dem Partner)

Kollegen sehen sich dafür showreels an, andere gehen mit Schauspielern Kaffee trinken und ich gehe dafür vorzugsweise ins Theater.

Bei Inszenierungen im Sinne der von Ihnen beschriebenen Experimentalästhetik ist der Erkenntnisgewinn über die beruflichen Fähigkeiten der jeweiligen Schauspieler für mich nur leider in etwa so groß wie beim privaten gemeinsamen Kaffee mit Zucker. Also für meine Zwecke und Begriffe deutlich zu gering.

Die neue Dimension des Weisens über sich selbst hinaus, die sich durch die von Ihnen beschriebene Herangehensweise einstellen soll, ist nicht nur mir, sondern auch dem Großteil des Publikums bislang nicht aufgefallen. Von daher zielen diese Versuche offenbar doch auf den gleichen Wahrnehmungsgehalt ab - die Illusion.

Und sei es nur die einiger Theaterschaffender, das Rad neu erfunden zu haben, indem sie das spärlicher werdende Publikum immer wieder aufs Neue mit ihrem überschaubar spannenden Privatleben behelligen.

Das ist den meisten Rezipienten schlicht und ergreifend zu fad und zu einfach - also vielleicht zu salzlos.

Alles, was nach Ihrem Dafürhalten für ein hohes Maß an "beruflichen Fähigkeiten" (was definiert objektiv die entsprechenden beruflichen Fähigkeiten eines Schauspielers: der Abschluss? Die Engagements? Ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge, abteilung filmregie?) steht, ist ja ledigliche Ihre Ansicht, nichts weiter als eine bloße Meinung, welche sich eben an den Maßstäben misst, welche Sie dort anlegen, die sich wiederum aus Ihrem Unverständnis für die von mir beschriebene Dimension ergibt. Das soll nun keineswegs negativ klingen - es ist nicht alles für jeden zugänglich. Ihre Folgerung jedoch, da es einem gewissen Teil des Publikums nicht zugänglich sei, ziele es letzten Endes auf dieselben Aspekte ab, wie das Ihrer Meinung nach angemessene Spiel, nur eben auf unzulängliche Weise - das ist schlichtweg keine Folgerung, welche überhaupt soetwas wie argumentativen Charakter hätte. Wie hoch muss die Zahl der Vertreter einer Meinung sein, damit diese ihr Gegenstück schlägt: 200 oder 20.000 mehr? Die Debatte, welche Sie hier zu führen versuchen, ist genau dieselbe wie vor 100 Jahren über Zwölftonmusik. Es muss ja nicht jedem zusagen. Aber das macht doch nicht alle zu Idioten, welche es betreiben oder denen es eben doch zusagt. Woher dieser Indoktrinations- und Inquisitionswille? Es ist der abteilung filmregie doch durchaus gestattet, sich ihre Schauspieler aus einem anderen Fundus als dem der postdramatischen Ensembles zu wählen, beide Seiten werden es verschmerzen können.