Solidaritätsstück - Sophiensaele Berlin

Mit Disco-Weltkugel-Vermummungshelmen

von Leo Lippert

Berlin, 27. September 2019. Zu Beginn eine Art Wikipedia-Eintrag vom Band. Die Geschichte der Sophiensaele, die ab Mitte des neunzehnten Jahrhunderts als Arbeitervereinshaus eine prominente Adresse für linke politische Versammlungen waren. Karl Liebknecht sprach hier, Rosa Luxemburg ebenfalls, und zur Antikriegsdemo 1917 kamen 600 Menschen. Ein passender Ort also für Simone Dede Ayivis "Solidaritätsstück", das aus Versatzstücken aktueller sozialer und politischer Kämpfe einen vielstimmigen Protestbrief zusammenzimmert, den die Performerin und ihre "Kompliz*innen" dann einen kompakten Abend lang (meist) chorisch vortragen.

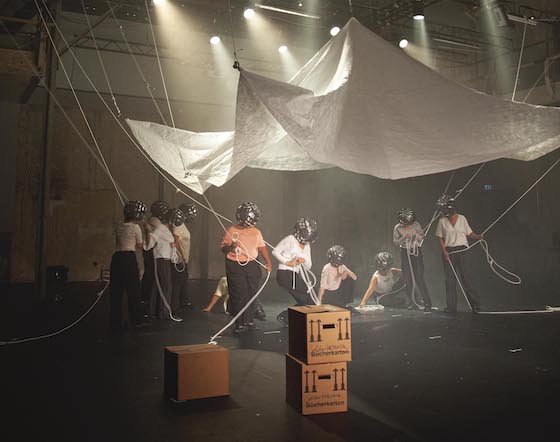

Unterm Theaterzelt: Simone Dede Ayivis "Solidaritätsstück" in den Berliner Sophiensaelen © Kornelia Kugler

Unterm Theaterzelt: Simone Dede Ayivis "Solidaritätsstück" in den Berliner Sophiensaelen © Kornelia Kugler

Es spricht also einstimmig (von einigen Patzern abgesehen): ein Briefschreiber*innen-"Wir", das, so erfährt man gleich zu Beginn, aus Weißen und People of Color besteht, aus streikenden Mitarbeiter*innen der Vivantes-Kliniken, aus Berliner Hausbesetzer*innen, aus Studierenden und Beschäftigten der Alice-Salomon-Hochschule. Und schließlich aus jenen prekären Theaterschaffenden, die da auf der Bühne stehen.

Glitzernde Reflexionen

Letztere fürchten berufliche Nachteile und bleiben deshalb lieber anonym. Und so kramen die Performer*innen aus lose gestapelten Bücherkartons überdimensionierte Discokugeln hervor, afrofuturistische Vermummungshelme (Kostüme: Charlotte Pistorius), die sie erst ganz am Ende des Abends wieder abnehmen werden. Die glitzernden Reflexionen der Helme brechen durch den Trockeneisnebel, der den Theaterraum während der gesamten Performance in einen – je nach körperlicher Verfassung – wohlig-unscharfen oder bloß atemwegsreizenden Schummersalon verwandelt. Dazu steuert Katharina Pelosi einen reduzierten, meist langsamen Beat bei, der erst mit Tonaufnahmen von Demo-Sprechchören abwechselt, und gegen Ende zum Stroboskop-Clubtechno anschwillt.

Protestbrief und Protestgesten im "Solidaritätsstück" © Kornelia Kugler

Protestbrief und Protestgesten im "Solidaritätsstück" © Kornelia Kugler

Ein Packen weißes Papier kracht von der Decke und wird gemächlich zum riesigen, reißfesten Transparent entfaltet. In einer Sequenz dient es als Projektionsfläche für eine schier endlose Abfolge von Protestslogans, in einer anderen wird es mit Seilzügen zu einer Art Zeltdach geformt, das die Performer*innen vor dem von der Audiospur herabprasselnden Regen schützt. Eng aneinandergeschmiegt kauern sie so in prekärer Sicherheit. Das Theater soll, so heißt es in einer der vielen berechtigten Forderungen des Briefs, "ein angstfreier Raum sein".

Angstfrei oder gefahrlos?

Das Theater scheint für Ayivi aber auch ein dialogfreier Raum zu sein. Die Form des vorgetragenen Protestbriefs, so mehrstimmig er textlich auch sein mag, macht aus dem "Solidaritätsstück" zumeist Verkündigungstheater, ein gefahrloses Deklamieren von der Rampe herab, die es in den Sophiensälen natürlich gar nicht gibt. Auch wenn der Brief konkrete Adressat*innen hat, die von den "Nachbarn" bis zum "sehr geehrten Herrn Senator Doktor Klaus Lederer" reichen, und auch wenn Ayivi an einer Stelle sogar das Megaphon auspackt, bleibt das Publikum seltsam außen vor, körperlich anwesend, aber nie impliziert, nie Teil der Auseinandersetzung.

Während das intersektionale "Wir" auf der Bühne den gemeinsamen Widerstand gegen Rassismus, Sexismus und rechte Hetze beschwört, während das Performer*innenkollektiv das Bleiberecht für Refugees und den offenen Zugang zum Gesundheitssystem fordert, können "wir" Zuschauer*innen uns also entspannt zurücklehnen und uns vom discokugeligen Glanz des historischen Ortes blenden lassen. Welchen Platz die Zuschauer*innen in diesem solidarischen Zusammenhang einnehmen können und warum dieser Protestbrief gerade die Präsenz und Gemeinschaft des Theaters braucht, lässt Ayivis Performance mit diesem Abend aber erstaunlich unklar.

Solidaritätsstück

von Simone Dede Ayivi und Kompliz*innen

Text/Performance: Simone Dede Ayivi, Choreografie: Bahar Meriç, Kostüme und Bühne: Charlotte Pistorius, Licht und Bühne: Rosa Wernecke, Sound und Musik: Katharina Pelosi, Video: Jones Seitz.

Mit: Kira Lorenza Althaler, Simone Dede Ayivi, Yemisi Babatola, Elena Iris Fichtner, Vivian Fogain, Paula Führer, Jocelina Ndimbalan, Maria Ringelstein, Tara Sanaaty, Leonie Schramm, Azadeh Shafiei.

Premiere am 27. September 2019

Dauer: 50 Minuten, keine Pause

www.sophiensaele.com

In Form eines langen Protestbriefes schraube Dede Ayivi Missstände der letzten Jahre geschickt zusammen: von streikenden Pflegern der Charité bis zu den Grundrechte einfordernden asylsuchenden Besetzern der Gerhart-Hauptmann-Schule, so Doris Meierhenrich in der Berliner Zeitung (30.9.2019). "Das ist inhaltlich so

richtig wie es szenisch gut gelingt." Doch bleibe die fehlende Systemkritik ein Manko, da die Einsicht in die tatsächliche Wechselwirkung der Einzelfelder fehle. "Solidarität wird erst da wirklich wichtig, wo die bedrohten Gruppen sich widersprechen: 'Sofortige Abschaffung der Kohle!', skandiert der Chor. Und was skandieren wohl die Kumpel?"

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

neueste kommentare >

-

Silence, Berlin Würde abraten

-

Okada in Tokio Schon in München großartig

-

Pollesch-Abschied Volksbühne Platzhirsch-Auftritte

-

Asche, München Link-Hinweis

-

Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around

-

Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld

-

Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung

-

Asche, München Verpasste Chance

Das ist keine Theaterkritik, die Sie hier formuliert haben, sondern eine besonders unbeholfene Abrechnung mit einer Performance, die durch theatrale Protestformen Möglichkeiten einer intersektionalen Solidarität zu verhandeln versucht. Wenn Sie vom Wir als Zuschauer*in sprechen, dann bleiben Sie offensichtlich sehr bei sich und Ihrem Seh- und Theaterverstänsnis. In der Premiere waren sehr wohl viele begeisterte Zuschauer*innen, die sowohl den theatralen als auch politischen Diskurs verstanden und sich einbezogen gefühlt haben. Vielleicht lesen Sie Sie noch mal zB Baz Kershaw, das hilft beim Verständnis. Überhaupt,diese generelle Unbeholfenheit sich mit feministischen und postkolonialen Themen auseinander zu setzten, ist einfach unerträglich!