Kaspar Hauser und Söhne - Ersan Mondtag malt Olga Bachs deutsche Profiteursgeschichte am Theater Basel mit kräftigen Farben aus

Wieso zwienget er ihm?

von Cornelia Fiedler

Basel, 12. April 2018. Es sind archetypische Szenen einer autoritären Gesellschaft: brüllende, prügelnde Väter, hilflos weinende Mütter, angstgestörte Kinder, denen jeder Begriff von Freiheit ausgetrieben wurde. Olga Bachs "Kaspar Hauser und Söhne" ist angelegt als das unbarmherzige Kondensat einer deutschen Generationengeschichte, Startpunkt 1940, vorläufiges Finale 2018. Kaspar Hauser, jener berühmte verstörte junge Mann, der im Jahr 1828 in Nürnberg auftaucht und angeblich ohne jeden menschlichen Kontakt aufgewachsen war, wird hier zum Namens- und Motivgeber für eine ganze schwer beschädigte Dynastie. So setzt der Regisseur Ersan Mondtag in seiner Uraufführung des Stücks am Theater Basel denn auch auf ästhetisierte Hässlichkeit in Fatsuits und eine protoäffische Spielweise.

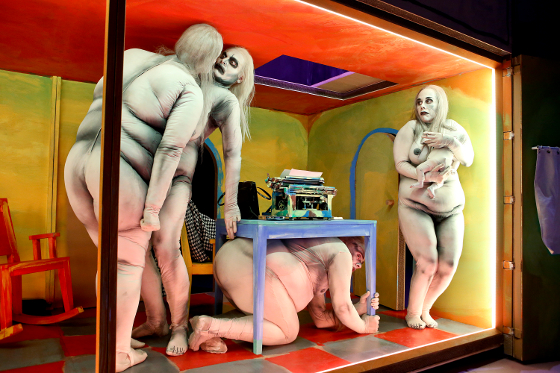

Schön verhässlicht: Urs Peter Halter, Vincent Glander, Benny Claessens und Carina Braunschmidt spielen eine Familie voller Kaspar Hausers © Birgit Hupfeld

Schön verhässlicht: Urs Peter Halter, Vincent Glander, Benny Claessens und Carina Braunschmidt spielen eine Familie voller Kaspar Hausers © Birgit Hupfeld

Der Hauser-Klan erlebt eine deutsche Profiteursgeschichte: 1940 freut man sich über "Arisierungs"-Gewinne und weist den schwer kriegsgeschädigten Großvater in eine Euthanasie-Anstalt ein. 1960 schlägt der Nazisohn seiner aus der Emigration zurückgekehrten jüdischen Mutter aus Angst vor Regressansprüchen die Tür vor der Nase zu. 1990 soll die Übernahme abgewickelter DDR-Betriebe den großen Aufschwung bringen. 2018 will die erste Frau in der Erbfolge die Marke Hauser ganz ökologisch und integrativ neu erfinden.

Kaputte Kunstsprache

Vom historischen Kaspar Hauser, der 1833 ohne Nachkommen starb, borgt die 1990 geborene Dramatikerin für ihre Figuren diverse überlieferte Verhaltensweisen: die (teils wohl gespielte) völlige Begriffsstutzigkeit, das emotional Reduzierte, den speziellen Begriff von Wahrheit und Lüge, die raue, fehlerhafte Sprechweise. Statt im Kerker sind die Figuren hier in familiären Abhängigkeiten eingesperrt.

Anhand der brüchigen autobiografischen Aufzeichnungen des realen Kaspar Hauser hat Bach für ihr Stück eine altertümlich kaputte Kunstsprache entwickelt. Sie lässt aufhorchen, spült die Gewalt nach oben, die gängigen Formulierungen inne wohnt, funktioniert als permanente Verfremdung: "Wieso tut er demm Vater diss Enttäusch? Wieso zwienget er ihm?", mit diesen Worten macht etwa Urs Peter Halter als Vater seinen Sohn dafür verantwortlich, dass er ihn aufs Brutalste verprügeln muss. Zu diesem Zweck gibt es übrigens einen extra Keller. Ein schmiedeeiserner, pink beleuchteter Bogen weist den Weg. Er ist dem Tor von Ausschwitz nachempfunden, nur steht da "Keller" statt "Arbeit macht frei".

Dieses Bild ist symptomatisch für den Abend. Wo die Sprache in ihrer Künstlichkeit irritierend und entlarvend wirkt, neigen Regie und Bühnenbild zu polternder Zaunpfahlsymbolik, die der Inszenierung nicht gut tut. Wenig förderlich sind auch die Filmeinspieler. Nach heutigem Forschungsstand ist die Geschichte vom Kind, das in Dunkelheit, ständig liegend, bei Wasser und Brot aufgezogenen wurde, nicht mehr haltbar. Dass sie dennoch in den Umbaupausen in extrem langsamen Videos (Florian Seufert) durchgespielt wird, zieht den ohnehin schleppend inszenierten Abend unnötig in die Länge.

Fettwülste, Falten, Wattewurstwolken

Als Stammsitz der Bilderrahmen-Manufaktur Hauser steht auf der Bühne ein enges, dreistöckiges, drehbares Spielzeughaus, darüber baumeln betont hässliche Wattewurstwolken. Das Anwesen mit den Aufklapp-Wänden sieht aus wie aus Pappe gebastelt: Hier hausen die Hausers. Sie heißen übrigens schlicht Kaspar 1 bis 7 – Individualität ist nicht nötig, um die patriarchale Erbfolge zu sichern. Dass fast alle Rollen mit jedem Akt, mit jedem Generationensprung durchwechseln, erschwert für die Zuschauenden allerdings die Zuordnung. So spielt zwar Elias Eilighof duchgehend den jeweils jüngsten Sproß der Familie, klar erkennbar durch die verhuschte Haltung und die eiernd quäkige Stimme. Die meisten anderen Rollen wechseln aber ohne erkennbares System zwischen Michael Gempart, Vincent Glander, Thiemo Strutzenberger, Urs Peter Halter, Cathrin Störmer, Benny Claessens und Carina Braunschmidt.

Anwesen mit Aufklapp-Wänden © Birgit Hupfeld

Anwesen mit Aufklapp-Wänden © Birgit Hupfeld

Gespielt wird, durchweg stark, in den immer gleichen grauen Fatsuits mit dünnen blonden Zauselperücken. Die Kostüme wirken wie die Albtraumvariante der hoch ästhetisierten Nacktheit aus Vernichtung, der ersten gemeinsamen Arbeit von Bach und Mondtag, uraufgeführt 2016 in Bern und eingeladen ebenso zum Berliner Theatertreffen wie zu den Mülheimer Theatertagen. Wieder sind die Konturen im Aquarellstil auf die Körper gemalt, nur dominieren diesmal nicht definierte Muskeln, sondern Fettwülste und Falten. Statt starker schöner Bewegungen gibt es jetzt gekrümmtes Huschen, aggressives Stampfen und ungelenke Stoffeligkeit.

Auch wenn die Rollenwechsel die Figurenzuordnung erschweren, funktioniert das Narrationsprinzip als solches erstaunlich gut: Bach überträgt die Symptome des realen Kaspar Hauser in eine Art deutsche Alltagspathologie. Das klingt zunächst extrem konstruiert, erschließt sich aber zunehmend, etwa wenn Bach die Rezeption des Hauser-Stoffs in Gedichten und Liedern einfließen lässt. Kaspar Hauser ist schon zu Lebzeiten zum Mythos, zur Projektionsfläche der Sehnsüchte beziehungsweise Fehler seiner Zeitgenoss*innen geworden: als unverdorbener Naturmensch, als eigentlicher Thronfolger, der gezwungenermaßen unter seinen Möglichkeiten lebt, als arme, überforderte, ach so heteronome Kreatur. Warum also sollten die Deutschen ihren so vielfältig einsetzbaren Kaspar Hauser plötzlich loslassen?

Kaspar Hauser und Söhne

von Olga Bach

Regie: Ersan Mondtag, Dramaturgie: Constanze Kargl, Bühne: Ersan Mondtag und Anton von Bredow, Musik: Max Andrzejewski, Kostüm: Annika Lu Hermann und Ersan Mondtag, Video: Florian Seufert, Licht: Roland Edrich.

Mit: Michael Gempart, Vincent Glander, Thiemo Strutzenberger, Urs Peter Halter, Cathrin Störmer, Elias Eilinghoff, Benny Claessens, Carina Braunschmidt.

Dauer: 3 Stunden 45 Minuten, eine Pause

www.theater-basel.ch

"Nein, die Hauserianer kommen hier nicht auf ihre Kosten", schreibt Martin Halter in der FAZ (16.4.2018). Zu sehen ist "die Evolution vom Affen zum aufrecht gehenden Michelinmännchen, vom 'Urkaspar' zum zeitgenössischen Ökospießer". Ersan Mondtag rahme Bachs eher braves Familienmelodram als düsteren Horrorfilm über schwarze Pädagogik und die Leichen im Keller des deutschen Mörderhauses. "Aber das schwabbelnde Fleisch und Grunzen der Urhorde, die langatmigen Videos und ein grober Tonteppich mit viel elektronischem Gezirpe und Käuzchenrufen machen aus dem bösen Märchen einen Trash-Horrorfilm, und so gerät der Ausflug in die deutsche Familienhölle zur vierstündigen Tortur."

Olga Bach ersetze den Kerker, in dem der historische Kaspar Hauser bei Wasser und Brot vegetiert haben soll, durch das System Familie, so Alfred Schlienger in der Neuen Zürcher Zeitung (14.4.2018). "Mehr Kerker geht nicht, will sie uns sagen. Damit zieht sie dem Mythos aber auch den Stachel der Rätselhaftigkeit. Und damit sein Faszinosum." Der Abend wolle zu viel erklären und eindeutig machen. Die Soundkulisse wirke bombastisch, der Gesellschaftsbezug platt, die Kunstsprache angestrengt. "Der Stilwille ist eindeutig stärker als die narrative Kraft."

Den Ansatz einer deutschen "Pathologie, aus dem autoritären Kern der Familie heraus entwickelt", findet Andreas Klaeui auf SRF2 "interessant, zumal die Autorin Olga Bach die Kunst dagegensetzt wie einen utopischen Gegenschein". Mondtags künstliche Ästhetik habe "etwas Unbehagliches und übers Ganze etwas Drückendes". Es gebe auch Ausflüge in Komik und Gekasper. "Aber da, wo er zu seinem Pessimismus steht, zu seiner Bitterkeit, da wo der Abend eine Zumutung ist, da hat er Grösse."

Kaspar Hauser als Untoter der deutschen Geschichte? "Ein intelligenter Kniff, um das Potenzial der Figur auszuschöpfen", findet Matthias Balzer in der Aargauer Zeitung (14.4.2018). "Dass die Familie ein Rahmengeschäft betreibt, ist ein sehr schönes Motiv dieser an klugen Ideen reichen Inszenierung: Die bruchstückhafte Sprache, die sich an Kaspar Hausers Schreibversuchen orientiert, die Ästhetik, die den Zwanzigerjahre-Expressionismus in die Gegenwart überführt, die Songs von Kaspar, die seine Trauer erfahrbar machen. Die holzschnittartige Szenenabfolge. Die Filme, die an den realen Kaspar Hauser erinnern."

In "eine weitgespannte Familiensaga" ließ sich Egbert Tholl von der Süddeutschen Zeitung (19.4.2018) "hineinsaugen", und "erschlagen von der hybriden Gewalt des Gesehenen" verließ er das Theater. Mondtags Inszenierung sei im Kern "ein Essay" und vor allem im ersten Teil "auch manipulativ-soghaftes Musiktheater" nach der Pause "die Farce, das Satyrspiel und der große Auftritt von Benny Claessens als aberwitzige, grandios böse Karikatur des Wendegewinnlers bei der Firmenparty (…)." Das Ganze sei "eine Zumutung, aber die wohltuende eines theatralischen Eskapismus, der mit stupendem Handwerk die Form beherrscht".

"Das Prinzip ist immer gleich", wird Christian Gampert in der Zeit (19.4.2018) grundsätzlich: "Man kombiniere hergebrachtes Bildungsgut mit Elementen des Horrorfilms, und schon entsteht etwas verblüffend Neues – das Effekt macht, einer gedanklichen Prüfung aber nicht unbedingt standhält." Montags vom Wahnsinn geküssten Basler Puppenstube besitze Momente der Evidenz, "nämlich dann, wenn die sich übereinanderwälzenden, girrenden, glucksenden Leiber tatsächlich ein familiäres Terrorsystem abbilden, das einem bekannt vorkommt". Aber komme man mit den Mitteln des Splatterfilms auch der deutschen Geschichte bei? So sei der Abend "zeitweise suggestiv und großartig, über lange Strecken aber auch öde und leer".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

- 21. April 2024 Grabbe-Förderpreis an Henriette Seier

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

neueste kommentare >