Don Juan - René Pollesch feiert an der Volksbühne als Abschluss der Molière-Trilogie die Liebe, das Leben und das Theater

Die Trickkisten des Verführers

von Georg Kasch

Berlin, 15. September 2012. Martin Wuttke, wer sonst. Seit Ewigkeiten ist er Arturo Ui, der Verführer aus Machtlust, neulich war er Platonov, der Verführer aus Langeweile. Und nun also Don Juan, legendärster aller Süßholzraspler und Flachleger. Wobei er in erster Linie uns um den Finger wickelt (auf der Bühne fallen ohnehin alle ständig übereinander her), da reicht schon sein erster Auftritt in Glitzermaske, schwarzer Mob-Perücke und Brillant-Collier.

Lob des Tabaks im Zeitalter der Uneigentlichkeit

Wuttke aber auch deshalb, weil so das Konzept geht bei der Molière-Trilogie der Volksbühne: erst Wuttke als der Eingebildete Kranke, von ihm höchstselbst inszeniert, dann Wuttke als Der Geizige bei Frank Castorf, und jetzt als René Polleschs Don Juan. Wobei man sich fragen kann, was der noch mit dem französischen Klassiker zu tun hat und seiner 1665 uraufgeführten, damalige Genregrenzen sprengenden Komödie. Geblieben sind Namen, Don Juans Hang zum Monologisieren, das Lob des Tabaks. Und die Nähe von Lachen und Tod.

Womit Pollesch seinen ein paar Jahrhunderte älteren Autorregiekollegen dann vielleicht doch besser getroffen hat als Wuttke und Castorf zuvor. Was soll uns heute auch das Original, da die Titelfigur, die nicht an Gott, dafür aber an die Liebe glaubt (und Lust meint), längst nicht mehr der Außenseiter ist, sondern Mainstream? Da fehlt's an Fallhöhe. Also macht Pollesch, was er immer macht: Er rupft sich aus der Vorlage, was er braucht, um seine endlose, ortsunabhängige Komödie im Zeitalter der Uneigentlichkeit weiterzuspinnen und auf dem gut geseiften Bühnenparkett Pirouetten drehen zu lassen.

Nachruf zu Lebzeiten

Und das hat hier mehrfach Klasse. Weil Wuttke und die andern saukomisch sind: Sie bespringen und begrabbeln, küssen und verknäulen sich, ein omni-potenter Haufen ewiger Erregtheit. Wuttke raucht (schließlich mache die Schädlichkeit der Zigarette Dinge "erhaben"), Maximilian Brauer öffnet hustend das Fenster von Bert Neumanns kassettiertem Bühnenfragment, das vom "Geizigen" übriggeblieben ist – dahinter glänzt wieder nur poliertes Holz. Lilith Stangenberg stöckelt mit endlosen Beinen herum, Wuttke, ohne seine Plateau-Schuhe ohnehin schon einen Kopf kleiner, schrumpft an ihrem Rockzipfel in sich zusammen, da raunzt sie in an: "Erzähl du mir nichts von Größe!"

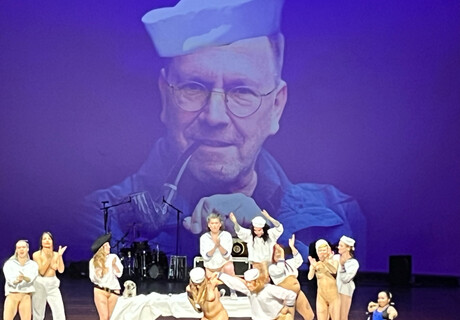

Der sitzende Maestro und seine Knutschkolonne: Martin Wuttke lässt bitten. © Thomas Aurin

Der sitzende Maestro und seine Knutschkolonne: Martin Wuttke lässt bitten. © Thomas Aurin

Sie alle gestikulieren ungelenk im Argumentationsmodus herum, leiern den typischen Pollesch-Sprech mit entzückender Penetranz und wirken dabei so zerbrechlich, dass sämtliche Beschützerinstinkte alarmiert werden. Was auch daran liegen könnte, dass in "Don Juan" die Angst vor der Endlichkeit mit einer Vehemenz pulst, wie man sie so noch nicht von Pollesch kannte. Ein wunderbarer Exkurs führt zu Wuttkes Premieren-Ausfall im Juni als Geiziger, sein "größter Erfolg", weil er zugleich da und nicht da war und eine Empathie unter den Zuschauern auslöste, die sein Erscheinen nie gehabt hätte. Und dann die Artikel über seinen Zusammenbruch, die alle klangen wie die längst in den Redaktionsschubladen schlummernden Nachrufe...

Von Heterotopie bis Heterosexualität

Nie war der Tod näher im Volksbühnen-Molière-Projekt (wiewohl nachdrücklich herbeizitiert auch in den andern Trilogie-Teilen), nie erschreckender – und komischer. So ist das erstaunlichste an diesem Abend vielleicht, dass einem unerwartet jenes Memento mori ins Lachen fährt, das zuvor nur behauptet wurde. Die Sehnsucht nach der (Über-)Lebenskunst schiebt sich in den Vordergrund: intensiv oder lang? Dazu hängen giftgrüne Gerippe als fröhliches Rockertrio in den Marionettenseilen.

Was aber bleibt? Die Liebe. Gut verpackt in Polleschs travestierender Komödien-Theorie, oft verschluckt von treffenden Kalauern wie dem von der Heterotopie und der Hetero-Sexualität (im Sinne von pluralen Sexualitäten), strahlt sie zwischen den Zeilen. Diese Zärtlichkeit war schon bei Kill your Darlings erstaunlich. Sie bleibt es auch jetzt – und zugleich aufs Angenehmste Theater. Schließlich wird hier Komödie gespielt in ihrer höchsten, reinsten Form: die, die um das Ende weiß. "Ich hab groß davon gedacht, dass man das Glück spielen kann", sagt Wuttkes Don Juan einmal. "Dass man um das Glück spielen kann, und gewisse Tricks braucht. Weißt du, ich war der, der niederkniete wie zum Gebet, und der dadurch glaubte." Und wir, wir glauben auch: an das Glück der Komödie.

Don Juan (UA)

von René Pollesch nach Molière

Regie: René Pollesch, Bühne: Bert Neumann, Kostüme: Nina von Mechow, Licht: Lothar Baumgarte, Dramaturgie: Anna Heesen.

Mit: Franz Beil, Maximilian Brauer, Jean Chaize, Brigitte Cuvelier, Lilith Stangenberg und Martin Wuttke.

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause

www.volksbuehne-berlin.de

Geht der Molière'sche Don Juan auch anderes? Ja, bei Sebastian Schug in Hannover (2011) oder bei Jürgen Kruse in Leipzig (2008).

Für die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau (17.9.2012) lässt Ulrich Seidler in einer langen Besprechung seinen Glücksgefühlen über diesen Abend freien Lauf: "Ein neuer, wieder einmal bester Spuk des Theaterabschaffungstheatermachers René Pollesch." Der hier zu erlebende "gladiatorische Denkdrang" sei "ganz großes, heißes, romantisches, modisches, gegenwartsangemessenes Theaterspiel, ist Schönheit, ist Drama." Die Schauspieler "definieren, stellen Thesen auf, negieren sie, führen sie ad absurdum und noch ein bisschen weiter, bis zu neuen, durchaus kurz mal originellen, dann aber leider wieder nicht weniger widersprüchlichen Erkenntnissen. Und sie tun dies offenbar alles aus einem tiefen, nicht zu unterdrückenden, geradezu körperlich notdürftigen Drang heraus." Bisweilen gebe es einen "direkten Konnex zum Sinnlosigkeitstheater von Herbert Fritsch ('Murmel Murmel')", wenn "der Text in seine Buchstaben zerfällt". Neben Martin Wuttke wird vor allem Lilith Stangenberg gewürdigt: "Wo Wuttke sich mutig die Wendeltreppen des Denkens hinunterpurzeln lässt, steigt Stangenberg ihm Schritt für Schritt entgegen, sie formuliert mit Bedacht und Würde, als würde sie Heilsformeln oder Flüche aussprechen."

Etwas reservierter würdigt Christine Wahl im Tagesspiegel (17.9.2012) diese "gewohnte Pollesch-Unterhaltung mit IQ-Zertifikat". Inhaltlich und performativ halte dieser Abend dem Vergleich mit der Vorgängerarbeit an der Volksbühne "Kill your Darlings" nicht stand, sei die "Diskursbreite in Polleschs Auseinandersetzung mit Molière relativ schnell ausgeschöpft". Gleichwohl herrsche an "lustigen und – um im Paradigma des Abends zu bleiben – erhellenden Pointen" auch an diesem Abend "kein Mangel". Hervorgehoben werden die Reflexionen über Wuttkes krankheitsbedingte Absage der Premiere des "Geizigen" im Juni. Fazit: Die Volksbühne habe "ihre Saison erfolgreich eröffnet: Mit einem tollen Martin Wuttke in einem Pollesch, der zwar keine ganz neuen Paradigmen oder Gedankenwelten aufreißt, aber im Vergleich zu vielen anderen Theaterabenden landauf, landab immer noch im oberen Bereich der Originalitätsskala rangiert."

In "neunzig lustigen, gedankenklischeefreien Minuten" hat Peter Laudenbach für die Süddeutsche Zeitung (18.9.2012) Polleschs alten Kampf gegen "authentische Kühe", also Leute, "die sich selbstverliebt in ihren vermeintlich echten Gefühlen aalen", erlebt. Der Abend umkreise die Figur des Don Juan, "den seriellen Liebhaber mit hohem Sexualpartnerverschleiß", und werfe "locker die Frage nach dem Echten in der Liebe" auf: "Haben die Lügen des Verführers, dessen Liebesgeflüster selbstverständlich nur eine Komödie der schön vorgegaukelten Gefühle aufführt, nicht eine eigene Wahrheit?" Martin Wuttke, der einen Don Juan mit der Aura "einer etwas verlebten Tunte" bzw. als "verblühten Glamrocker" gebe, treibe diese "Liebeskomödie in die grelleren Regionen der Farce". Er gebe einen Don Juan, "der Verführer-Klischees bestenfalls spielerisch zitiert und die selbstironische Parodie jederzeit mitliefert."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Komplette Kritik: http://stagescreen.wordpress.com/2012/09/18/zur-grose-geschrumpft/

Kommt mir wie Textaufsagetheater in schönen Kulissen vor, die man genausogut auch weglassen könnte. (Bereits auch schon bei "Schmeiss Dein Ego weg")

Der Beleuchtungswechsel in "Ob ich dich liebe, ist alles eine Frage der Beleuchtung" ist Perfomativität auf seiner niedrigsten Ebene, nämlich auf der einer Powerpoint-Präsentation: "Ich illustriere das jetzt mal anhand einer kleinen Skizze."

Das Übereinanderherfallen der Liebenden ist 5 Minuten lustig, aber nicht abendfüllend.

Ich hab bei den letzten Pollesch-Sachen wirklich den Eindruck, als ob da jedesmal ein 5-Minuten-Einfall auf 90 Minuten ausgewalzt wird. Das ist produktionsökonomisch natürlich für den Autor sinnvoll, weil sich auf diese Weise aus einem Teelöffel Hirnschmalz mehrere 100 Liter Theater machen lässt, weckt aber bei mir das Bedürfnis, "Polleschs Sämtliche Werke in 90 Minuten" zu sehen.

Und dann dieser Diskurs der Eigentlichkeit, an dem sich Pollesch da schon Jahrelang abarbeitet. So lustig das ist, es ist auch ein bißchen wie intellektueller Kindergeburtstag. Oder wie der Hund, der sich ein Leben lang damit beschäftigt, seinen eigenen Schwanz zu fangen. So sehr er daran leidet: auch Martin Wuttke wird das "Eigentliche", was da innen vorgeht, nie ergründen.

Was ist denn das, die Seele? Geht's da nicht doch irgendwie auch um Evolution?

"Du wolltest Helligkeit

deshalb erforschtest du das Feuer und das Licht [...]

Du wolltest herausfinden wie die Kräfte zu lenken

seien

deshalb studiertest du die Elektrizität

und die Funktion des Menschen wolltest du klarlegen

deshalb fragtest du dich was denn dies sei

die Seele

(Patienten treten zu einer Gruppe [sic!] vor.)

dieser Klumpen von leeren Idealen und verworrener

Ethik

und du legtest die Seele ins Gehirn [sic!]

damit sie denken lerne

denn Seele ist dir etwas Praktisches

etwas mit dem wir unser Dasein regeln und bemeistern können"

(Peter Weiss, "Marat/Sade")

Interessant dazu auch Erich Fromm:

"Sobald Gott zum Idol geworden ist, haben seine angeblichen Eigenschaften so wenig mit der persönlichen Erfahrung zu tun wie entfremdete politische Doktrinen. Das Idol mag als Gott der Barmherzigkeit gepriesen werden, dennoch wird jede Grausamkeit in seinem Namen verübt, so wie der entfremdete Glaube an die menschliche Solidarität die unmenschlichsten Taten nicht einmal in Frage stellt. In der Existenzweise des Habens ist der Glaube eine Krücke für alle jene, die Gewißheit wünschen, die einen Sinn im Leben finden wollen, ohne den Mut zu haben, selbst danach zu suchen. [...]

Glaube in der Existenzweise des Seins ist nicht in erster Linie ein Glaube an bestimmte IDEEN (obwohl er auch das sein kann), sondern eine innere Orientierung, eine EINSTELLUNG. [...]

Auch der Glaube an mich selbst, an den anderen, an die Menschheit, an die Fähigkeit des Menschen, wahrhaft menschlich zu werden, impliziert Gewißheit - aber eine Gewißheit, die auf meiner eigenen Erfahrung beruht und nicht auf meiner Unterwerfung unter eine Autorität, die mir einen bestimmten Glauben vorschreibt."

("Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft")