8 ½ Millionen - Alexander Giesche inszeniert Tom McCarthys Roman an den Münchner Kammerspielen mithilfe von Videospielen und Selfie-Sticks

Grobe Themaverfehlung

von Sabine Leucht

München, 4. November 2016. Dieser Abend tut weh. Und das nicht, weil er die Finger in eine Wunde legte. Das tut in der Kammer 2 nicht einmal der Protagonist von Tom McCarthys "8 ½ Millionen". Auch dass Franz Rogowski lispelt und die Parts, die ihm die verknappte und auf bis zu sechs Stimmen verteilte Nacherzählung noch zugesteht, nicht auf Anhieb verständlich sind, ist nicht die Ursache für den Schmerz.

Der namenlose Held hat nach einem Unfall jede Bewegung neu lernen müssen und fühlt sich ausgeschlossen von einer Außenwelt, an der er nicht teilhaben kann. Um sich lebendig zu fühlen, simuliert er en détail Szenarien und "Sequenzen", die er mit Hunderten von "Nachspielern" bevölkert. Zunächst ein Déjà-vu, dann einen auf interessante Weise missglückten Reifen- und Scheibenwischerflüssigkeitswechsel – und ganz am Ende, nachdem er sich bei zwei Drogenmord-Nachspielen kaum noch aus der Rolle des Opfers hat herausschälen können, schwappt der Simulations-Exzess des nachhaltig Erlebnisgeschädigten wieder zurück in die Realität, wo er reale Opfer fordert.

Nie wieder "echt"

Der schon 2001 geschriebene und 2005 erschienene Erstling des Briten ist ein Buch von fast beängstigender Komplexität, dessen Plot bei posttraumatischen Erfahrungen ansetzt, die irreale Entschädigungssumme von 8 ½ Millionen Pfund mit der Irrealität der Aktienmärkte in Beziehung setzt und den Realitäts- und Authentizitätsverlust eines Menschen, der jetzt zwar alles über die 75 Manöver weiß, die ein einziger Schritt nach vorne erfordert, sich aber wohl nie wieder "echt" fühlen wird, mit dem alltäglichen Gefühl des Neben-sich-Stehens.

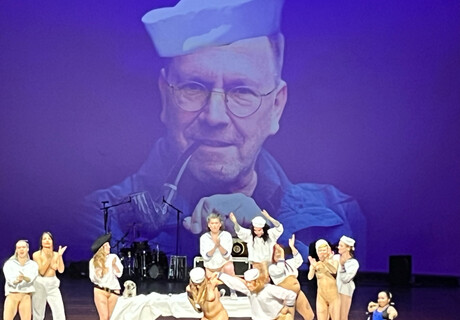

"Eintauchen in die Leichtigkeit" ist bei McCarthy gesucht. Szene mit Anna Katharina Platen und Maja Beckmann © Julian Baumann

"Eintauchen in die Leichtigkeit" ist bei McCarthy gesucht. Szene mit Anna Katharina Platen und Maja Beckmann © Julian Baumann

McCarthy hat sein erzählerisches Gespinst fein gewebt und lässt die Anstrengungen, die sein Held unternimmt, um das "Gefühl von Sirren und Intensität", dieses "Eintauchen in die Leichtigkeit, in das Gleiten" immer wieder zu erleben, derart allmählich eskalieren, dass man als Leser jeden Schritt mitgeht. Auch wenn hier Menschen als Mittel für einen rätselhaften Zweck versachlicht werden und die Zeit angehalten wird, um fühlbar zu machen, was sich in ihren Ritzen versteckt. Auch Alexander Giesche nimmt sich Zeit – um die Bühne direkt nach der Pause umzubauen oder um Rogowski eine Kamera an einem langen Selfie-Stick umzuschnallen, die fortan so tut, als würde sie seinen Hinterkopf filmen. Die Bilder dazu gibt es auf einem mittig geknickten, über dem kreisrunden Bühnenpodest schwebenden Screen: Wir sehen Rogowskis Hinterkopf auf dem Krankenhausbett und auf der Rundreise durch München. U-Bahnen, Cafés, Botanischer Garten, BMW-Welt und Glyptothek werden zu Zeugen seines reinen Beobachterstatus.

Blutiges Ballerspiel

Im Blauen Haus der Kammerspiele schließlich sieht man ihm gegenüber mindestens einen abgerissen aussehenden Mann sitzen. Wer das Buch gelesen hat, erinnert sich vielleicht an die Szene, in der der Protagonist sich vorstellt, er hätte einen Obdachlosen zum Essen eingeladen, weil dessen Bewegungen von jener "fließenden" Art waren, die er bewundert. So verfährt Giesche mit vielen Details und Schlüsselbegriffen, die zu erzählen er sich spart. Er lässt sie irgendwann plötzlich doch fallen – losgelöst von dem Sinn, mit dem sie sich hätten aufladen können, wenn man ihnen eine Entwicklung gegönnt hätte. Aber wer kann schon etwas anfangen mit einem unvorbereiteten "Geld, Blut und Licht, Umzüge nah und fern", flott aneinandergereiht von einer Gruppe junger Menschen – und über ihnen schießt Franz Rogowski in einem Computer-Ballerspiel blindlings um sich und legt mit vielen blutigen Löchern im Körper noch einen Polizeiauto-Stunt hin. Und das ist dann die Stelle, an der es richtig wehtut!

Zu körperlosem Spiel verdonnert: Franz Rogowski und Maja Beckmann © Julian Baumann

Zu körperlosem Spiel verdonnert: Franz Rogowski und Maja Beckmann © Julian Baumann

Dass der Abend eine grobe Themaverfehlung ist, wurde schon vor der Pause deutlich. Denn während bei McCarthy alles vor Detailliebe strotzt, haptische Qualitäten der Umgebung und die "Erfassung" von Flecken und anderen "Fehlern" in der Materie ebenso wichtig sind wie Mischungsverhältnisse und die Intensität des Leberbratgeruchs, der an einem Fenster vorbeizieht, ist bei Giesche alles flache weiße Kulisse und weitgehend körperloses Spiel. Seine Schauspieler sprechen schlaff, emotionslos und meist frontal ins Publikum oder gegen Wände. Die Leberfrau, die im Flur des ersten Nachspielhauses immer wieder übt ihren Müllsack richtig abzustellen, geistert hier ziellos durch die drei Drehbühnenkuchenstücke, die – ja gut – immerhin durch Körperkraft bewegt werden. Alles geschieht hier irgendwie, nichts präzise.

Und nun, im Videospiel, geschieht es sogar im größtmöglichen Widerspruch zum Roman: Während dessen Hauptfigur von der Schönheit des rinnenden Blutes absorbiert und in Gefahr ist, erneut katatonisch zu werden und eins mit dem Ort, hat der Ego-Shooter im Online-Nirvana natürlich kein Auge für die Wunden, die er schlägt. Beides hat rein gar nichts miteinander zu tun. Man kann zwar auch gerne auf der Folie eines tollen Romans eine ganz eigene Geschichte erzählen. Aber zumindest interessant sollte sie schon sein. Die Weise, in der diese Geschichte hier sterbensfad ist, ruft nach einem geglückten Saisonauftakt an den Münchner Kammerspielen mit Der Fall Meursault und mehr noch mit Yael Ronens rundem, klugem und bösem Point Of No Return doch wieder Sorgenfalten und Zorneswolken auf den Plan.

8 ½ Millionen

nach dem Roman von Tom McCarthy von GIESCHEand

Inszenierung: Alexander Giesche, Ausstattung: Nadia Fistarol. Video: Florian Schaumberger, Licht: Charlotte Marr, Musik: Ludwig Abraham, Dramaturgie: Benjamin von Blomberg, Künstlerische Produktionsleitung: Hannah Saar, Künstlerische Beratung: Aukje Verhoog.

Mit: Franz Rogowki, Maja Beckmann, Christian Löber, László Branko Breiding, Max Krause, Anna Katharina Platen.

Dauer: 2 Stunden, 45 Minuten, eine Pause

www.muenchner-kammerspiele.de

In der Süddeutschen Zeitung (7.11.2016) ätzt Egbert Tholl, Alexander Giesche mache "einfach irgendetwas mit der Netzwelt (...), ohne dieser näherzukommen; gleichzeitig kümmert ihn die Komplexität seiner Vorlage nur so weit, wie sie eben diesen Punkt vermeintlich evozieren kann." Und Tholl wird grundsätzlich: "Der den Kammerspielen eng verbundene Regisseur Giesche" offenbare "eine Theaterhaltung, die erklärt, warum dem Haus Schauspielerinnen wie Brigitte Hobmeier davonlaufen, Schauspielerinnen, die mehr sein wollen als Funktionstierchen in einem sehr selbstgenügsamen Gefüge." Der Roman habe einen irren Sog, die "Faszination von Giesches Inszenierung" indes liege woanders: "in einem multiplen Scheitern, sowohl nach den Kriterien der Performance, des Schauspielertheaters wie auch in der intellektuellen Auseinandersetzung mit einem Thema, das viel zu groß ist für ein bisschen virtuelles Peng Peng."

Das "reduzierte schauspielerische Programm" von Alexander Giesches Inszenierung sei, "irgendwie jedenfalls, richtig cool, aber Coolness ist nicht abendfüllend und führt hier zum völligen Stillstand", meint Mathias Hejny in der Münchner Abendzeitung (7.11.2016). Dagegen wehre sich die Story, doch der Theatermacher ballere "sehr lässig" am "Anlass, diese Geschichte auf der Bühne zu erzählen, vorbei".

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Dass Letzterer sich tatsächlich im ersten Absatz zum S-Fehler eines Darstellers äußert und diesen zum SZ-Gejammer über den Untergang des Schauspieler-Theaters verlinkt, ist unter aller Sau (Sau gelispelt).

(Sehr geehrte Lizzi, der Rezensent dieser Kritik ist eine Rezensentin. Der Verweis auf das Lispeln rekurriert auf die von der SZ angestoßene Diskussion zum Schauspielertheater vs. Performertheater. Da sie uns als ein Kontext dieser Besprechung erscheint, hat die Redaktion die Verlinkung entsprechend gesetzt. Mit freundlichen Grüßen, Christian Rakow / Redaktion)

Auch das die Gender-Verwechslung der Rezensentin sei verziehen, doch ändert dies nichts an der zunächst kommentarlosen Verlinkung und somit Andienung an eine konservative Polemik über SchauspielerInnentheater und andere Formen. Nun ja.

Sabine Leucht nimmt eine Kritikerhaltung ein wie zum Literaturtheater, in dem das Theater dazu dient ( sic!:dient), die literarische Vorlage möglichst detailliert umzusetzen. In ihre Kritik müsste sie dann ebenso den (klugen) Chef- und Produktionsdramaturgen Benjamin von Blomberg einbeziehen...Das tut sie aber nicht, sondern kritisiert das Schauspiel mit dem konventionellen Begriff des Rollen- und Verkörperungstheaters als"körperloses Spiel".

Wenn man aber die Inszenierung selbst als 'TEXT' begreift, 'liest' man die Geschichte eines total vereinsamten Menschen, der bleich auf der weißen Bühnenfläche (Franz Rogowski) allein dasteht, dessen Schultern eingedrückt sind, dessen Arme herabhängen mit nach innen gekehrten Handflächen,dessen Kopf ausdruckslos zur Seite gekehrt ist. Man hört ihn kaum,leise,rau, nicht zum Publikum spricht er, sondern in seinen Körper hinein - das nennt die Rezensentin "lispeln". Ist auch so, gleichzeitig aber sind diese trostlose Haltung und dieses "lispelnde" Sprechen markante Zeichen für einen Menschen, der keine Verbindungen zu anderen aufbauen kann, keine Kommunikation mehr mit einem Menschen zu vollziehen vermag, der kein Gegenüber erkennt, keinen anderen als anderen wahrnimmt, sondern alles "nachspielen" lässt. Deswegen sind die anderen Schauspieler "körperlos", sie sind keine realen Personen für ihn, sondern Phantasmen, Projektionen seiner Wahrnehmung. Deswegen stehen sie auch so unlebendig herum ( sehr konsequent in ihrem hellbeigen steifen Kleidchen: Maja Beckmann)oder "geistern" mit Müllsäcken. Die einzig 'realen' Personen in diesem Spiel sind die Bühnenarbeiter - ihnen zuzuschauen, während sie die Dreiecksbühnenfläche abmontieren, ist fast eine Erleichterung gegenüber den gespenstisch wirkenden Phantomen, die Pappbechern gleichen, die auf dem Bühnenboden herumstehen. Deswegen,denke ich,ist der Bühnenumbau n a c h der Pause zu sehen, bewusst als Gegensatz inszeniert...

Diese Geschichte auf der Bühne mit den langsamen Bewegungen der Schauspieler, einem Protagonisten, der seinen Körper sucht, ihn als Plastik empfindet, sein Blut nur als virtuelles Rot im Video hervorrufen kann ( vielleicht wirklich ein bisschen zu viel Thriller Video ) - dieser Mensch, der mit seinen 8 1/2 Millionen Menschen einkaufen und sie zu Imitations- und Simulationsmaschinen machen kann - , dies ist in der Inszenierung von Alexander Giesche zu erkennen. Marina Abramovic hat zum Ziel ihrer Performancekunst ein neues Buch geschrieben: "Durch Mauern gehen". Dieser Franz Rogowski, so wie er unbeweglich da steht auf der weißen Bühnenfläche hat unsichtbar undurchdringliche Mauern um sich, durch die er nicht mehr gehen kann. Er ist in seinem eigenen Körpergefängnis festgehalten. Das alles hat mir im Bühnentext "weh getan", sehr weh.

(Weil wir manchmal ein bissel brauchen und an einzelnen Sonntagen am späteren Nachmittag die Redaktion nur mehr spärlich besetzt ist.

Mit freundlichem Montagmorgengruß

nikolaus merck)

Nach der Pause war nur noch die Hälfte der Zuschauer da und hatten nicht das Vergnügen den Um-/Abbau der Bühne zu erleben.

Auch spannungsloses, quälendes Theater sollte die Zuschauer nicht vertreiben.

Kunst meinetwegen, was solls.