Ohne Titel Nr. 1 - Herbert Fritsch goes Opera in der Berliner Volksbühne

Irre ins Unbekannte starren

von Sophie Diesselhorst

Berlin, 22. Januar 2014. Woher kommt die Musik? Die Musik kommt aus dem Schrei. Ob es ein Schreckens-, ein Schmerzens- oder ein Lustschrei ist, jedem Singen geht in Herbert Fritschs erster eigener Oper "Ohne Titel Nr. 1" eine emotionale Äußerung voran. Auf die Spitze getrieben wird das Prinzip in einer Szene, in der alle zwölf Akteure sich nebeneinander aufstellen und immer wieder der Reihe nach, jedes Mal schneller, orgasmisch stöhnen. Menschenskinder!

Wobei, sind das überhaupt Menschen, die da auf kunsthölzernem Boden um ein überdimensionales kunsthölzernes Sofa herum Kunststücke vorführen? Dagegen spricht, dass sie, immer wenn die kollektive Energie erlahmt, neu aufgezogen werden. Das geht so: Co-Komponist und musikalischer Leiter des Ganzen Ingo Günther erzeugt auf einem seiner Instrumente (Vibraphon, Harmonium, Synthesizer) ein knarrendes Geräusch, und alle stellen sich schräg und rücken langsam wieder in die Gerade. Dann schreit einer, und es wird Musik.

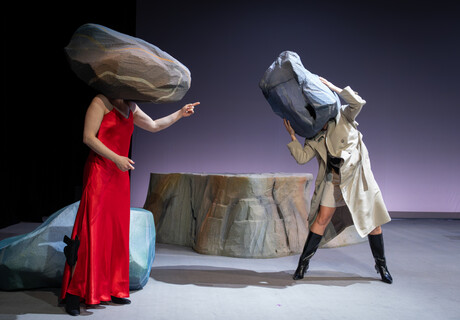

Spieluhr-Menschen auf Sofakoloss: das Herbert-Fritsch-Opernensemble © Thomas Aurin

Spieluhr-Menschen auf Sofakoloss: das Herbert-Fritsch-Opernensemble © Thomas Aurin

Sie sind einfach da. In ihren glänzenden Kostümen und unter ihren Perückenschöpfen sehen sie alle irgendwie gleich aus, auch wenn jeder andersfarbig glitzert. Sie wohnen da, deshalb steht da auch ein Sofa. Logisch. Zum Draufsitzen ist es eigentlich zu groß, also wird es meistens zweckentfremdet. An der Lehne eines solchen Riesen-Holzsofas lässt es sich zum Beispiel wunderbar einarmig schwingen, zum eigenen Vergnügen und dem des schon bald gewohnt hysterisierten Publikums. Was kann man noch so machen? Man muss ja irgendetwas machen, wenn man noch nicht einmal "Murmel" sagen darf.

Man kann eine Menge machen. Wolfram Koch fällt in den Orchestergraben, von dem aus Ingo Günther zusammen mit dem Pianisten Fabrizio Tentoni und dem Schlagzeuger Michael Rowalska eine offene musikalische Grundstimmung erzeugt, hievt sich auf die Randwand und spielt, darauf hängend, Motorrad-Fahren. Später lässt er Papiertücher in seinem Mund "verschwinden", was sein beseeltes Varieté-Grinsen noch breiter macht.

Man kann sich außerdem auf dem Sofakoloss zu schönen Gruppenbildern arrangieren, man kann in kunstvollem Kauderwelsch Konversation machen, und man kann irre ins Unbekannte starren. Niemand starrt so schön irre ins Unbekannte wie die Sopranistin Ruth Rosenfeld (Fritschs Frau Luna), die dabei auch noch unwahrscheinliche Kunststücke mit ihrer Zunge vollführen kann.

Zu Infantilst-Humor befreit

Fritschs Theater läuft, nun auch noch um Textrest und Titel gebracht, zu Hochform auf. Erzeugte die Ouvertüre, für die sich das gesamte Ensemble mit Instrumenten (Balken, Pappkisten, Papierblättern, Blockflöten) im Orchestergraben arrangiert hatte, ein Anfangsmisstrauen, dass sich das Theater hier allzu überschwänglich im Spiegel anschauen würde, so hebt es spätestens die Pups-Szene auf. Da furzt der Schauspieler Jonas Hien pantomimisch und erzieht Ingo Günther dazu, im passenden Moment das passende Geräusch dazu zu erzeugen. Großes Gepupse, große Freude, doch dann schwingt der Begleiter sich auf zum Herr der Lage und pupst immer weiter, und der Schauspieler muss mitmachen. Wie es so gehen kann, wenn man miteinander spielt. Je lustiger es wird, desto brutaler wird es werden. Das Publikum seinerseits wird von der Pups-Szene und ihren Schwestern unnachahmlich fritschesk zu Infantilst-Humor und damit kindlicher Offenheit befreit.

Also: Auch wenn sie am Ende zu Holz werden wollen, sich in holzfarbenen Kostümen auf den Holzboden legen, um so weit wie möglich zu verschwinden – ein bisschen wie ein Kind, das sich die Augen zuhält und sagt: "Ich bin gar nicht da!" – natürlich sind sie Menschen, und was für welche. Böse, eitle, mutige Menschen. Der Winter kommt einem gleich noch kälter vor, wenn man nicht mehr bei ihnen ist.

Ohne Titel Nr. 1

Eine Oper von Herbert Fritsch

Regie und Bühne: Herbert Fritsch, Kostüme: Viktoria Behr, Licht: Torsten König, Musik: Ingo Günther, Herbert Fritsch, Ton: Klaus Dobbrick, Video: Konstantin Hapke, Dramaturgie: Sabrina Zwach.

Mit: Florian Anderer, Matthias Buss, Nora Buzalka, Werner Eng, Patrick Güldenberg, Jonas Hien, Wolfram Koch, Inka Löwendorf, Annika Meier, Ruth Rosenfeld, Axel Wandtke, Hubert Wild und als Herbert-Fritsch-Opernorchester: Ingo Günther, Fabrizio Tentoni, Michael Rowalska.

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten, keine Pause

www.volksbuehne-berlin.de

"Oper, Operette, Musical und Show werden mit Szenen präsentiert, die nicht nur urkomisch sind, sondern die vor allem die dargestellten Genres auf ihren Ausdruckskern konzentrieren", findet Hartmut Krug im Deutschlandradio Fazit (22.1.2014). Das sei nie sinnloser oder unordentlicher Klamauk, sondern stets, selbst im darstellerischen Trubel, ein analytisches Spiel von hoher Sinnlichkeit und ungeheurer mimisch-gestischer Präzision. Fritsch zeige nicht nur die hohe, sondern auch die niedere Unterhaltungskunst. "Alles aber immer höchst kunstvoll." "Wer Angst hatte, Herbert Fritsch würde sich in seinen bisher genutzten Ausdrucksformen nur austoben und absichern, der kann sich von dieser hochintelligenten und wahnsinnig unterhaltsamen Aufführung eines Besseren belehren lassen."

"Es ist eine Messe. Eine Messe für ein Sofa", schreibt Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung (24.1.2014). "Bitte nicht falsch verstehen. Das Sofa steht nicht für eine Idee oder gar für Gott!" Es gelte, allein der bedeutungslosen Dinghaftigkeit von diesem Etwas zu huldigen. Ja, gut, nach dem ersten großen Staunen über die "wunderwohlgemuten Winzlinge", das das Sofa bevölkern, rutsche die Dramaturgie etwas Richtung Nummernprogramm ab. Aber wie jede Nummer aufgebaut sei und mit welcher Genauigkeitslust sie abgespult werde, sei absolut beglückend − wegen der immer wieder überraschenden und befriedigenden Passgenauigkeit der Choreografien und wegen der Mühe, die sich die Spieler gemacht haben müssten, um diese Abläufe zu trainieren ohne die Laune zu verlieren. "Für uns! Für sich! Für Fritsch! Oder für das Sofa. Egal! Danke!"

"Das Stück ist abstrakt im Sinne des Verzichts auf Geschichte, Handlung, Rollen, Dialog", schreibt Katrin Bettina Müller in der taz (24.1.2014). Und zugleich wimmele es von Reminiszenzen an die Effekte, die Theater und mehr noch seine schmuddligen Brüder Zirkus, Revue und Film auslösen. Ein großer Teil der Komik entstehe aus einem vorgetäuschten Dilettantismus, der auch viel lustiger sei als die perfekte Nummer. "Wohltuend albern ist 'Ohne Titel Nr.1' auf jeden Fall", schließt Müller, aber es biete nicht mehr die Überraschung wie "Murmel Murmel", sei auch nicht mehr von gleicher Dichte in der Komposition und der Arbeit mit Zeit und Raum. "Es ist doch eher eine Vorführung des Handwerkszeugs der Dekonstruktion von Ritualen der Kunst, ohne zugleich von der Notwendigkeit dieser Zerlegungsarbeit erzählen zu können."

"Auch wenn Fritsch sein Publikum gern und ausführlich unterhält – der Gute-Laune-Onkel ist er nicht", schreibt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel (24.1.2014). In seinen Inszenierungen gehe immer etwas kaputt, werde nackte Verzweiflung überspielt mit Zungenakrobatik, Urlauten, Gebrabbel und Getuschel. "Gute alte Dada-Technik im Grunde." "Ohne Titel Nr. 1" nun habe "eine derart fragile Natur, dass sie unterwegs zum Schlussapplaus das eine oder andere Mal abzuschmieren droht. Wenn das Elegische ins Längliche umschlägt, das Tempo versiegt." Vielleicht, mutmaßt Schaper, fehle der neuen Kreation eine Aufgabe, "zum Beispiel: Wie oft lässt sich das Wörtchen Murmel variieren?" Und dennoch tue es wieder verdammt gut, von Fritsch und seiner Panik-Truppe schief angemacht zu werden. "Moral und Bedeutung gibt’s an jeder Ecke."

"Zuletzt konnte man den Eindruck gewinnen, Fritsch stülpe jedem beliebigen Stoff seine energiesatte Spass-Regie über", schreibt Dirk Pilz in der Neuen Zürcher Zeitung (25.1.2014). "Und gerade bei 'Frau Luna' war es, als ersticke der Abend in aggressiver Heiterkeit, die dem Zuschauer mit jedem Ton und jeder Geste einen Lachbefehl ausstellt." Jetzt aber fänden die Fritsch-Mittel des übersteuerten Gestenspiels und verzerrten Gesangs, der maschinenhaften Gänge und verdrehten Blicke zu sich selbst, sie blieben nicht nur äusserlich. "Lustig ist das zweistündige Szenen-Arrangement auch diesmal, eine Anbetung der Sinnlosigkeit, ein Lobgesang auf die herrliche Nutzlosigkeit der Kunst und damit zugleich der schönste Ausweis ihrer Existenzberechtigung", so Pilz, doch der Abend sei mehr. "Der Mensch flüchtet vor sich selbst – und wird von sich selbst hinterrücks immer wieder eingeholt." Darauf laufe diese Schauspiel-Oper "Ohne Titel" hinaus.

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Giesche Marginalisierte Positionen

-

Leser*innenkritik Ellbogen, Maxim Gorki Theater Berlin

-

Orden für Jelinek Ode an El Friede

-

Wasserschäden durch Brandschutz Rechnung

-

Medienschau Dt-Defizit Mitarbeiterrücken

-

ja nichts ist ok, Berlin Danke, Fabian!

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

Komm doch mit, komm doch bitte mit zu mir

Komm doch mit zu nem Ritt auf dem Sofa - warum stehen wir noch hier?

Oooooah...

Tobias Künzel (Amor & Die Kids)

Wo war der Song zum Stück, Herbert?

Rechte nicht bekommen?

Fragen Sie jetzt bloß nicht, was das Sofa zu bedeuten habe oder warum alles hölzern erscheint! Eine Puppen-Personnage im feschen Trend-Look der Aufbau-Wunder-Jahre (?) samt unverrückbarer Gummi-Haarpracht, die Gel nicht mehr benötigt (Kostüme: Victoria Behr), versucht sich im Spiel des täglichen Lebens: Paarverwicklungen, Eigenheiten, Selbstdarstellung, Machtposen, Masse & Individuum, Ausbruch & Vereinnahmung und immer wieder die Fremdbestimmung durch des ‚Staatssekretärs‘ Holzwinde, die er wiederholt laut knarzend ansetzt, um die Personnage mal nach links, mal nach rechts zu verbiegen. Ein von Plaque befreites breites Grinsen, mitunter einer Grimasse gleich, lässt vermuten: „Oh no probs, all is fine!“ Eine Oper beginnt bekanntlich mit einer Ouvertüre, die das OHNE TITEL – Orchester im gemeinschaftlichen Mu-Sezieren wider gebräuchliche Harmonien auf vielerlei Gegenständen, den Töne entlockt werden, darbietet. Das Spiel der Marionetten im wohl herrenlosen Theater beginnt, gewinnt Leben: artistisch, panto- wie auch mimisch, gestenreich, lautmalerisch und doch auch immer wieder tragikomisch, wohl mehr tragisch als komisch. Gesänge wie auch Dialoge/Monologe frei gegeben zur Assoziation, soweit der Zuschauer das erlebte Bühnengeschehen durch seine Gedärme statt des Kopfes aufzunehmen vermag. Herbert Fritsch startete seine Versuchsanordnung – das Scheitern stets als legitime Möglichkeit inklusive – als Suche nach der Umsetzung des ‚Unartikulierbaren‘ / ‚Unaussprechlichen‘ und öffnet mit seinen Schauspielern einen reichen Assoziationsraum jenseits des mit Kategorien messbaren Spiels reproduzierender Künstler. Ein Familienfest mit unheilschwangerer Ahnung, ein Tanz auf dem Vulkan, der bittere Froh- und Unsinn (konsequent) peinlicher Erbauungsversuche vor der nahenden Katastrophe, um die doch alle wissen. Ein in Permanenz gehaltener Ton brummt unter dem ekstatischen bis lethargischen Spiel der Holz-Gummi-Köpfe-Marionetten und verheißt nichts Gutes: es knackt im Gebälk – weil es lebt oder jeden Moment zusammen brechen könnte? Der Versuch des Fritsch-Kollektivs hätte wahrlich scheitern können – wie auch immer man hierfür die Messlatte anlegen möge, um landesüblich zu urteilen. Ich verlebte gestern offenen Herzens und mit frei gefegtem Kopf ein universelles Schau-Spiel-Theater mit dessen Herzstück, den Sounds und Musik-Arrangements der Musiker unter Leitung Ingo Günthers, und kann nur eines tun, es zu empfehlen.

Und ich finde es schwierig, für jemand, der nicht da war, die Details zu beschreiben. Viele Muster und Motive, die sich bei anderen Opernkompositionen in der Musik befinden, sind hier beispielsweise in die Gesten verlagert und das erzeugt einfach herrlich unterhaltsame und absurde Momente. Zum Beispiel, wenn eine Sopranistin virtuose Zungenbewegungen statt Koloraturen vollführt.

Man kann oft nicht sagen, ob sich die Musik sich im Bühnenbild, in der Choreographie, oder in den Instrumenten abspielt und allein das finde ich unglaublich spannend und witzig.

"So findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so daß sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d.h. in dem Gliedermann oder in dem Gott. Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder vom Baum der Erkenntnis essen, um in den Zustand der Unschuld zurückzufallen?"

Danke an die Musikbegeisterte!

Inga, Ihre Kommentare werden immer wieder negativ bewertet. Macht Sie das nicht nachdenklich. Ich lese sie noch imer und muss nicht jeden mit einem Minus bewerten. Mitunter essen Sie ja auch vom Baum der Erkenntnis. Das nur nebenbei.

Verehrter Herr Schaper –

diese Ihre Mitteilung begeistert mich und läßt mich, aufgrund ihres lakonisch-sachlichen Tonfalls, (wieder) hoffen - sind Sie so gut und übersenden mir einen Stadtplan (von Berlin?), auf dem Sie die Ecken, an die Sie denken, angekreuzt haben? An den Ecken, um die ich seit mehr als dreißig Jahren komme, wurden und werden stets nur (und zunehmend) Unmoral und Bedeutungslosigkeit angeboten. Wären Sie ggf. auch bereit, entsprechende Führungen für Gruppen zu übernehmen? Ich würde in diesem Fall mit Ihnen einen Termin vereinbaren und die Interessierten bitten, sich hier zu melden, wobei ich – ich sage das angesichts des zu erwartenden Andrangs - für eine begrenzte Teilnehmerzahl pro Führung plädieren würde. Moral und Bedeutung nämlich stellen für den Menschen, der bekanntlich nicht allein vom Brot lebt, Daseinselixiere dar, an deren Vorhandensein sich in den letzten Jahrzehnten wachsende und hin und wieder notvolle Zweifel geknüpft haben. Sie, verehrter Herr Schaper, werden Ihren Namen (sowie das Feuilleton des Berliner Tagesspiegels) unsterblich machen, indem Sie eine gewiß ebenso schnell wachsende Öffentlichkeit davon unterrichten, wo jene Ecken (Berlins?) sich befinden, an denen diese Elixiere, wie Sie meinen, mit der Häufigkeit erwerbbar sind, die in Berlin sonst bestenfalls der Currywurst eignet.

In heftiger Erwartung –

Ihr

Frank-P. Steckel.

Komplette Kritik: http://stagescreen.wordpress.com/2014/01/24/sofa-so-good/

Ich mag Fritschs Inszenierungen eigentlich sehr, aber hiermit ist der Lachmuskel irgendwie überreizt und streikt. Ist mir ein Rätsel warum gerade dieses Stück zum Theatertreffen eingeladen wurde.